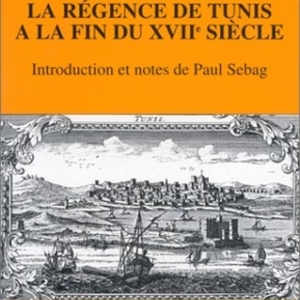

Le 9 juin 1702, l’Agha (général) des Janissaires, le turc Ibrahim Chérif, abattait le bey Mourad III dans son carrosse sur les bords d’Oued Zerga, de plusieurs coups de tromblon, et prit le pouvoir avec la bénédiction du Sultan ottoman.

« (…) Il y avait assez de temps que le royaume gémissait sous la tyrannie d’un si mauvais prince. Ce bey l’avait cent fois rempli de carnage et d’horreur et il serait difficile de trouver dans l’histoire aucun monarque dont l’extravagance et la cruauté aient été plus loin. Comme ses crimes étaient venus à leur comble, et que ses sujets étaient tous las de sa domination, sa perte ne pouvait pas être différée plus longtemps. Le troisième jour de sa marche, c’est-à-dire le 10 de juin [1702], étant entré dans son carrosse avec Sidy Mamed son favori (…) l’aga [général] des spahis, qui était autour du carrosse avec sa compagnie, tira sur lui un coup de mousqueton, chargé à plusieurs balles : Mamed fut tué et le bey, blessé à la portière. Comme son temps était venu, l’effort qu’il voulut faire pour se jeter à terre (…) fut inutile : sa veste s’accrocha à la portière et le fit tomber le nez contre terre. Par là, on eut la facilité de le prévenir : on lui coupa la tête aussi bien qu’au fils aîné de Mamed Bey, âgé de quatorze ans, qu’il menait avec lui. Ces têtes furent portées à Tunis, et, de joie, on les promena par toute la ville d’où on les transféra au château. (…)

Le 11, on coupa la tête à Sidy Amoudou, son parent, et pour exterminer entièrement cette race infâme, on y ajouta la tête du fils du même Amoudou, âgé seulement de quatre ans. On peut dire que le gouvernement des beys de cette maison avait été un massacre perpétuel, une affreuse tyrannie, une débauche horrible et enfin le centre de l’abomination. (…)

Le 12, on apporta au Divan [Conseil de Régence, appelé Diwan – le Divan -, composé des officiers supérieurs de la milice des janissaires] la tête du second fils de feu Mamed Bey, appelé Assen et âgé d’environ dix ans. (…)

Le 13, les Tunisains [sic] ayant découvert la maison où le cazenadar d’Amurat [Amurat = Mourad] se tenait caché, on fut l’y prendre ; on le conduisit au château où on lui prépara divers tourments pour lui faire confesser où était son argent et celui du bey. (…)

Dans la visite que l’on fit au Bardou [Bardo, palais], on trouva 1 000 000 piastres en aspres [pièces de cuivre, billon informe de mauvaise qualité], mais l’on ne croyait pas que ce fussent là toutes les richesses d’Amurat, et le cazenadar, pour se conserver la vie, promit de faire trouver encore au Bardou deux jarres, c’est-à-dire deux cruches, pleines de sequins, et plusieurs autres sommes considérables.

Le château [la Casbah] tira le même jour quatre coups de canon pour marque de réjouissance de ce qu’on avait pris Mustapha Boussafara, l’aga du château. (…) Il était accusé de s’être servi de la faveur d’Amurat au-delà des bornes de la justice. Enfin, de tous ceux qui avaient eu part au gouvernement du bey, il ne restait plus qu’Assen Ben Aly, son kiaia [ministre de l’intérieur], et l’on croyait qu’il s’était sauvé auprès de son frère, qui était chef d’une nège de spahis, au service d’Amurat, éloignée alors de Tunis de cinq ou six journées. (…) »

Le nouveau bey Ibrahim Cherif (1702-1705) déclencha une guerre contre la Régence d’Alger.

Rapports avec la Sublime Porte.

« (…) Le 30 [août 1704], les Algériens se rangèrent en bataille dans la grande plaine d’entre le Bardou et Tunis, sur une éminence qui est vers l’étang. Les troupes de Tunis firent la même chose, mais sous le canon de la ville. Les hostilités commencèrent bientôt après : les forteresses tirèrent d’abord sur les ennemis et particulièrement sur l’infanterie qui en fut fort incommodée. (…) Ces escarmouches durèrent jusqu’à cinq heures de l’après-dînée, sans avancer beaucoup : on sut d’un déserteur que ceux d’Alger y avaient perdu plus de quarante hommes. Ces jours-là, il arriva de la Porte [gouvernement de l’Empire ottoman] un capegy avec des lettres du Grand Seigneur [sultan] qu’on lut publiquement. Cet officier avait ordre de mettre en paix les royaumes de Tripoli, Tunis et Alger, et de courir main armée sur ceux qui se trouveraient obstinés et rebelles aux volontés de Sa Hautesse. On reçut l’ordre avec les cérémonies accoutumées, et, un moment après cette lecture, la ville, pour marquer sa soumission, fit une décharge de toute son artillerie. Mais cet honneur et tous les autres que l’on fait ordinairement aux députés de la Porte n’aboutissent jamais à rien ; ce sont des feintes toutes pures : aussi les personnes intelligentes de Tunis jugèrent d’abord que ce capegy, comme bien d’autres qui l’avaient précédé ne ferait ni bien ni mal. J’en avais déjà vu venir plusieurs avec le même ordre, mais ni Tunis, ni les deux autres villes ne leur avaient déféré qu’autant qu’il leur avait plu, et cette désobéissance est passée comme en coutume chez les Barbares. (…)

J’oubliais de dire que, le 10 décembre [1704], il vint à Tunis par Tripoli un envoyé de la Porte avec un ordre du grand Seigneur de lui faire payer le tribut que l’île de Gerbe [Djerba] donne à la sultane d’environ 12 000 sequins tous les ans. Sur cela, le dey alla lui-même avec l’envoyé à la Douane des Turcs. Le Divan assemblé dans la cour, y lut ses lettres ; de son ordre l’on écrivit à la Gerbe pour avoir ce tribut. Après quoi, l’on tira sept coups de canon pour honorer la venue de ce député, qui fut logé en une maison que le Divan lui assigna pour le temps qu’il resterait à Tunis. (…) »

Les 2 extraits sont de Nicolas BÉRANGER, La Régence de Tunis à la fin du XVIIe siècle. Mémoire pour servir à l’histoire de Tunis depuis l’année 1684. Introduction et notes de Paul SEBAG. Paris, L’Harmattan, 1993.

—-

Description de Tunis, ses esclaves…

« (…) La ville de Tunis est la capitale du royaume à qui elle donne son nom. Elle est située au fond du lac de la Goulette (…), sise sur le doux penchant d’une colline (…). Elle est plus longue qu’elle n’est large ; son enceinte ne serait certainement pas extrêmement grande s’il ne fallait joindre ses faubourgs, qui font aujourd’hui une véritable partie de la ville, et qui l’augmentent considérablement, de sorte qu’elle a une grande lieue de France de circonférence. Les rues sont étroites et mal percées ; il n’y en a que quelques-unes de pavées. Les maisons sont bâties à la turque, c’est-à-dire très basses, contenant un grand espace et peu de logement ; presque toutes carrées. Une cour découverte remplit le milieu et tous les appartemen[t]s y répondent. La plupart de ces maisons n’ont qu’un étage, peu deux, et plusieurs n’ont qu’un rez-de-chaussée. Les toits sont plats, terrassés, n’ayant qu’une petite pente pour laisser écouler les eaux. Il y a, dans cette ville, plusieurs mosquées ou églises turques, quelques unes assez belles ; mais aucune ne mérite l’attention particulière des voyageurs. On ne trouve ni places, ni maisons, ni autres édifices remarquables. (…) »

« (…) Je fus un jour visiter les bagnes ou prisons des esclaves chrétiens. Sur les relations que j’avois lu je croyois trouver ces misérables dans un état à tirer des larmes de sang mais ce que je ne vis ne répondit pas aux idées que je m’étais faites à la lecture des livres que les religieux de la Rédemption des captifs ont soin de débiter. (…) Bien loin de gémir sous le poids de leurs chaînes, ils y sont dans une honnête liberté. Ceux qui ont des métiers travaillent pour leur compte en donnant une somme modique au bey pour l’exemption des travaux journaliers auquel on employe ceux qui n’ont point de scavoir faire. (…) S’ils peuvent obtenir le droit de tenir taverne, c’est-à-dire de vendre du vin et des liqueurs, ils gagnent bientôt de quoy payer leurs achats [sic, pour leur rachat]. Les Turcs débauchés y vont boire et ils n’oseroient pas commettre le moindre désordre ny maltraiter ou sortir sans payer. Un motif d’intérêt les oblige d’avoir soin de leurs esclaves, parce que c’est la rançon qui fait leur profit et sur quoy ils comptent le plus. Ils ont beaucoup d’égards pour les esclaves de distinction (…). Quoy que l’intérêt soit le motif de ces actions, on peut assurer que les Turcs de ce pays sont fort humains pour leur[s] esclaves. Pour moi qui ay été dans l’Amérique et dans le Levant, je puis assurer que (…) j’ai été témoin de bien des cruautez et même de l’inhumanité des chrétiens envers leurs esclaves nègres, et beaucoup d’affabilité des Turcs envers les esclaves chrétiens . Je scay que cette proposition est regardée comme très fausse et que bien des personnes la rejettent, mais je ne scaurai me résoudre à parler contre la vérité. Je ne dois pas oublier de dire icy que les Turcs permettent dans les baignes [bains ?] le libre exercice de la religion chrétienne, qu’on y célèbre les messes et les offices divins avec toute la solennité requise, et qu’aucun Turc ny renégat n’oseroit commettre la moindre insolence. (…) »

« (…) Le bey de Constantine (…), nommé Assem, est un vénérable vieillard âgé de plus soixante-dix ans, et qui règne depuis treize ou quatorze ans. Nous le trouvâmes assis au milieu de sa tente sur un matelas avec trois grands carreaux, les officiers à ses côtés, d’autres Turcs assis derrière formant un rond, et les Arabes derrière ceux-ci (…). Quelques renégats et esclaves étaient derrière lui. Le bey, ou général turc, n’a rien de superbe ni de grand dans son train ; il n’a aucune garde particulière, quoique son autorité soit suprême. Il ne connaît d’autre loi que sa volonté ; tout tremble à son commandement. Il est étonnant qu’avec un si petit nombre de Turcs il puisse tenir soumis tant de pays où il commande, et qu’habitent des Arabes toujours prêts à se révolter. Son gouvernement s’étend depuis les portes d’Alger jusqu’aux confins du royaume de Tunis, et n’a pour bornes, du nord au sud, que la mer et le désert ; cependant il n’a pas plus de (…) trois cents hommes dans l’hiver, et huit cents spahis entretenus à Constantine. Dans l’été, le divan d’Alger lui envoie (…) environ deux mille cinq cents Turcs, espèces de janissaires avec lesquels il force tous les Arabes à payer le tribut. Il va lui-même, au mois de mars, où il envoie son calife à Alger, pour y conduire vingt-deux mulets chargés chacun de deux mille piastres, ce qui fait quarante-quatre mille piastres effectives (…).

Le bey disperse ensuite les Turcs en plusieurs camps (…). Un seul Turc fait trembler tout un douar et donne des coups de bâton à ces misérables, qui ne sont plus hommes en la présence d’un Turc. On ne peut exercer une tyrannie plus affreuse et plus cruelle que celles des Turcs envers les Arabes de ce pays (…). Le bey, au mois de septembre, est encore obligé d’amener à Alger vingt-deux mulets chargés de quarante mille piastres. Ces mulets doivent avoir de plus, pour ornement, un Nègre ou un animal sauvage, ou du moins la peau d’un de ces animaux. Il donne de plus quatre mille piastres tous les deux mois ; de sorte que le bey paie de listhme, de rente ou de ferme si l’on veut, au divan d’Alger, cent douze mille piastres, qui entrent aux coffres du dey ou du trésor royal, sans compter les présen[t]s qu’il est obligé de faire pour se maintenir bey. (…) »

« (…) Les sheicks et les nations arabes de ce pays-ci diffèrent de celles du royaume de Tunis. Les nations sont très nombreuses, et il y a des chefs qui peuvent mettre sur pied quatre ou cinq mille cavaliers et un plus grand nombre de piétons. (…) Ces chefs, presque tous alliés entre eux, se disent indépendants, de familles très anciennes et nobles ; ils reçoivent le caftan [riche vêtement oriental en forme de longue pelisse fourrée que les souverains offraient, les jours de cérémonie, aux personnages de rang élevé] du dey d’Alger et ont rang de bey. Le premier de ces chefs, Boisis, donne bien souvent de la peine tant au bey de Tunis qu’à celui de Constantine : il (…) est le chef ou le sheick d’une nation qui habite un pays appelé des Anenchas [Hanencha], situés sur les frontières des royaumes de Tunis et d’Alger, dans la Numidie, et s’étend dans le désert du Sahara. Ce chef, qui se dit d’une ancienne maison, s’est rendu redoutable à sa nation et en a même soumis d’autres. Il a toujours repoussé le joug des Ottomans ou des Turcs, de sorte qu’il est souvent en guerre ou avec le bey de Tunis, ou avec celui de Constantine. Il est assez puissant, et on l’a vu mettre jusqu’à huit mille cavaliers sur pied. L’année dernière (1724), le bey de Constantine et celui de Tunis furent l’attaquer à l’improviste : car c’est la coutume des Turcs de donner sur les nations qu’ils veulent soumettre sans leur laisser le temps de se mettre en défense et de faire retirer leurs bestiaux. Sultan Boisis (c’est le titre que ceux de la nation lui donnent) fut attaqué et défait en même temps par Assem, bey de Constantine, qui lui enleva plus de huit mille chameaux, les boeufs et même les tentes. Le bey, non content de cette capture, voulait le prendre et le faire périr. Il laissa son khalife pour le poursuivre, avec le camp des Turcs.

Boisis fit assembler ses troupes pour les encourager à se bien défendre : mais il trouva des esprits faibles à qui l’avantage que les Turcs venaient de remporter avait ôté le courage, et qui lui dirent nettement qu’ils avaient résolu de se soumettre. Ce pauvre sultan était au désespoir et se voyait perdu, lorsque sa fille (…) se fit apporter ses vêtemen[t]s les plus beaux, et, s’étant vêtue, monta à cheval, appela les femmes et les filles ses parents ou ses amies, qui montèrent aussi à cheval. Elle harangua les femmes en leur disant : « Puisque ces hommes n’ont pas le courage d’aller contre les Turcs, qui viendront bientôt nous violer à leurs yeux, allons nous-mêmes vendre chèrement notre vie et notre honneur, et ne restons plus avec ces lâches. » Puis, découvrant sa gorge et la montrant aux hommes, elle leur cria : « Enfan[t]s de Nazer [le père de Boisis], qui voudra sucer de ce lait n’a qu’à me suivre ! » Les Arabes piqués de l’héroïsme de cette fille, donnèrent sur les Turcs avec tant de violence qu’ils défirent le camp, remportèrent une partie du butin qui leur avait été enlevé, firent prisonnier le khalife, et dépouillèrent tous les Turcs. (…) »

« (…) Le cap Nègre est situé sur une langue de terre qui avance dans la mer environ un demi-quart de lieue, courant à l’ouest-nord-ouest (…).

Les Français y ont un comptoir ou établissement à l’instar de celui qu’ils formèrent, sous Henri IV, au Bastion de France, dans le royaume d’Alger ; c’est-à-dire que sous prétexte de la pêche au corail, en payant six mille piastres au bey et mille au dey de Tunis, ils ont la permission de pêcher et de négocier, exclusivement à tous autres marchands, avec les Maures de ce royaume. Ils paient mille piastre de lithsme ou de présent aux nations maures voisines de la place, pour les engager à ne faire aucun dommage aux commerçan[t]s qui leur apportent des marchandises.

Le principal commerce consiste en blé ; on y achète aussi de la cire, de l’huile des cuirs et quelques légumes. Lorsque la disette est en France, on tire jusqu’à cent mille charges de blé de ce pays, qui a souvent été d’un grand secours à la France, soit par sa proximité, soit par le peu de risque qu’il y a de transporter le blé en temps de guerre. Aussi l’établissement du cap Nègre a toujours été regardé comme une chose très utile et nécessaire à la France. (…) »

Jean-André PEYSONNEL, Voyage dans les régences de Tunis et d’Alger [1724-1725]. Présentation et notes de Lucette VALENSI. Paris, La Découverte, 1986, rééd. coll. « [Re]découverte », 2001.

—-

Les corsaires, combattants de la foi (XVIIe siècle)

« En l’an 1123 [1711], l’émir [le bey de Tunis] arma ses navires pour combattre les ennemis de la parole de Dieu [qui] est la plus haute pour se conformer à la parole du Prophète. Celui qui combat sur mer a dix fois plus de mérite que celui qui combat sur terre. Le sang du martyr [shahîd] en mer qui se dissout dans les vagues est semblable à celui du martyr sur terre qui s’écoule sur le sol. Dieu a chargé l’Ange de la Mort de saisir toutes les âmes sauf celles de ceux qui tombent martyrs en mer car c’est Dieu lui-même qui s’en charge. Dieu pardonne tous les péchés à celui qui meurt martyr sur terre sauf ses dettes alors qu’il pardonne tous ses péchés, y compris ses dettes, à celui qui meurt martyr en mer. »

AL-WAZÏR AL-SARRAJ AL-ANDALUSI, Muh’ammad bin Muh’ammad, al-H’ulal al-sundussiyya fî-l-akhbâr al-tûnisiyya (Histoire de la Tunisie), Beyrouth, 1985, t. III, p. 159.

L’auteur, un chroniqueur tunisien, compile ici les hadith, les dits du Prophète, figurant dans SUYUTI, al-Gâmi al-Sagîr II 76 et II 41. Le savant égyptien al-Suyutî (1445 – 1505) est l’auteur de nombreux ouvrages religieux, dont un important commentaire du Coran.