Alors que l’Ukraine semble aujourd’hui condamnée à un choix cornélien entre capitulation ou risque de perdre l’aide de Washington, avec le risque encore plus grand d’un effondrement potentiel du front, la Russie semble enfin récolter les fruits de la « stratégie des 1000 entailles« .

Cette dernière expression désigne une approche militaire fondée sur l’accumulation méthodique de petits succès tactiques, plutôt que sur la recherche d’une victoire décisive unique. Cette expression contemporaine, appliquée à la conduite russe de la guerre en Ukraine depuis 2023, mais aussi déclinée par les Islamistes, s’inscrit dans une tradition stratégique millénaire : celle de l’attrition.

L’attrition constitue une logique stratégique complète, caractérisée par plusieurs principes fondamentaux :

1 – Le refus de la bataille décisive. Contrairement à une stratégie de destruction qui vise à « mettre l’ennemi hors de combat » par un coup décisif, l’attrition évite l’engagement total. Ce refus se double aussi d’une prise de conscience quant aux moyens reconnus comme étant plus faibles que ceux de l’adversaire.

2 – La multiplication des objectifs limités. Chaque opération vise un gain tangible mais partiel : un village, une hauteur, une ligne de communication.

3 – L’exploitation asymétrique du temps. L’attrition transforme la durée en avantage pour celui qui dispose de ressources supérieures ou d’une plus grande résilience.

4- L’usure systématique sur tous les fronts. L’attrition ne se limite pas au champ de bataille. Elle vise l’épuisement des réserves matérielles, du moral des troupes, de la cohésion politique de l’adversaire et du soutien de ses alliés.

5 – La patience stratégique contre l’urgence adverse. L’attrition parie sur l’épuisement de l’adversaire par sa propre action.

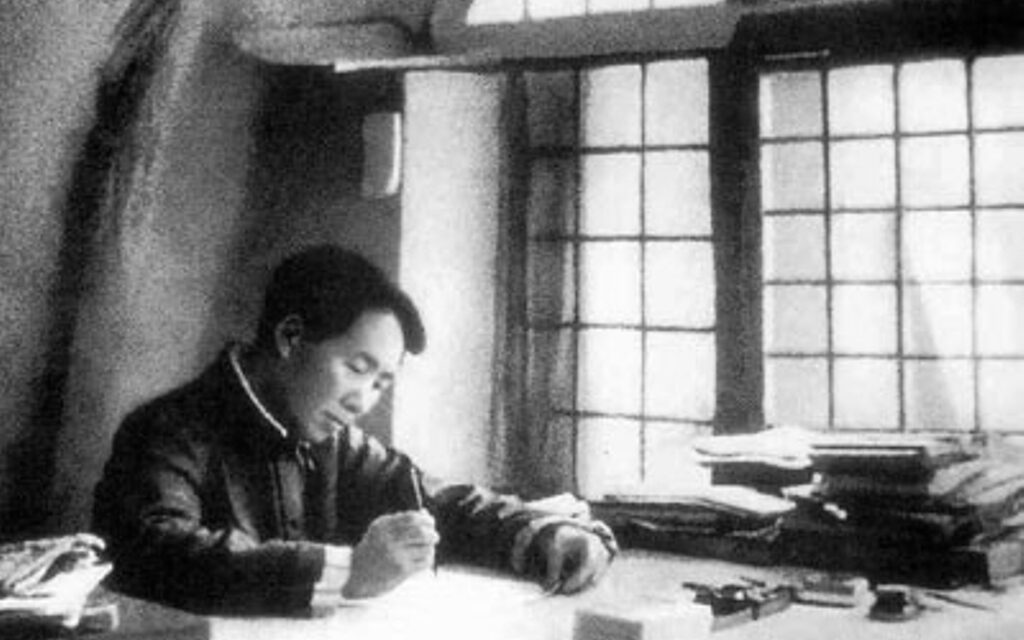

Nombreux sont les auteurs qui ont développé une réflexion nourrie à son sujet depuis l’Antiquité. Nous avons choisi ici de nous attarder sur les propos de Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine. En 1938, cela fait un an que la Chine fait face à une situation difficile : la guerre civile qui oppose le Parti communiste au Guomindang dirigé par Jiang Jieshi est momentanément suspendue en 1937 pour faire face à l’invasion japonaise.

C’est dans ce contexte que, du 26 mai au 3 juin 1938, Mao Zedong (qui est aussi un lecteur de Clausewitz) donne une série de conférences à l’Association de Yenan pour l’étude de la guerre de résistance contre le Japon. À cette occasion, il développe sa vision de la stratégie employée pour lutter contre l’occupant japonais.

Dans l’extrait que nous vous proposons ici, Mao développe sa vision de la stratégie de l’attrition.

Version française du texte :

[…]

-

Ainsi que nous l’avons précédemment énoncé, l’essence même, ou l’objet de la guerre, consiste à se préserver soi-même et à détruire l’ennemi. Puisqu’il existe trois formes de combat – mobile, de position et de guérilla – pour atteindre cet objectif, et puisque ces formes diffèrent par leur degré d’efficacité, il s’ensuit une distinction fondamentale entre guerre d’attrition et guerre d’anéantissement.

-

Pour commencer, nous pouvons affirmer que la guerre anti-japonaise constitue à la fois une guerre d’attrition et une guerre d’anéantissement. Pourquoi ? Parce que l’ennemi exploite encore sa puissance et conserve la supériorité stratégique ainsi que l’initiative stratégique ; par conséquent, à moins de mener des campagnes et des batailles d’anéantissement, nous ne saurions réduire efficacement et rapidement sa force ni briser sa supériorité et son initiative. Nous demeurons affligés de notre faiblesse et ne nous sommes pas encore affranchis de l’infériorité stratégique et de la passivité ; par conséquent, à moins de mener des campagnes et des batailles d’anéantissement, nous ne pouvons gagner le temps nécessaire pour améliorer notre situation intérieure et internationale et modifier notre position défavorable. Ainsi, les campagnes d’anéantissement constituent le moyen d’atteindre l’objectif de l’attrition stratégique. En ce sens, la guerre d’anéantissement est une guerre d’attrition. C’est principalement en employant la méthode de l’attrition par l’anéantissement que la Chine peut mener une guerre prolongée.

-

Mais l’objectif de l’attrition stratégique peut également être atteint par des campagnes d’attrition. De manière générale, la guerre mobile remplit la tâche d’anéantissement, la guerre de position remplit la tâche d’attrition, et la guérilla remplit les deux simultanément ; les trois formes de combat se distinguent ainsi les unes des autres. En ce sens, la guerre d’anéantissement diffère de la guerre d’attrition. Les campagnes d’attrition sont complémentaires mais nécessaires dans une guerre prolongée.

-

D’un point de vue théorique et au regard des besoins de la Chine, afin d’atteindre l’objectif stratégique de réduire considérablement les forces ennemies, la Chine, durant sa phase défensive, doit non seulement exploiter la fonction d’anéantissement, qui s’accomplit principalement par la guerre mobile et partiellement par la guérilla, mais également exploiter la fonction d’attrition, qui s’accomplit principalement par la guerre de position (laquelle demeure elle-même complémentaire) et partiellement par la guérilla. Durant la phase d’impasse, nous devons continuer à exploiter les fonctions d’anéantissement et d’attrition accomplies par la guérilla et la guerre mobile afin de réduire davantage et à grande échelle les forces ennemies. Tout ceci vise à prolonger la guerre, à modifier graduellement l’équilibre général des forces et à préparer les conditions de notre contre-offensive. Durant la contre-offensive stratégique, nous devons continuer à employer la méthode de l’attrition par l’anéantissement afin d’expulser définitivement l’ennemi.

-

Mais en réalité, notre expérience des dix derniers mois a démontré que nombre, voire la plupart, des campagnes de guerre mobile sont devenues des campagnes d’attrition, et que la guérilla n’a pas suffisamment rempli sa fonction propre d’anéantissement dans certaines zones. L’aspect positif réside dans le fait que nous avons au moins réduit les forces ennemies, ce qui importe tant pour la guerre prolongée que pour notre victoire finale, et que nous n’avons pas versé notre sang en vain. Mais les inconvénients sont, premièrement, que nous n’avons pas suffisamment réduit les forces ennemies, et deuxièmement, que nous n’avons pu éviter des pertes assez lourdes tout en capturant peu de butin de guerre. Bien que nous devions reconnaître la cause objective de cette situation, à savoir la disparité entre nous et l’ennemi en matière d’équipement technique et de formation des troupes, il demeure nécessaire, tant théoriquement que pratiquement, d’exhorter nos forces principales à mener des batailles vigoureuses d’anéantissement chaque fois que les circonstances s’y prêtent. Et bien que nos unités de guérilla doivent mener des batailles de pure attrition dans l’accomplissement de tâches spécifiques telles que le sabotage et le harcèlement, il est nécessaire de préconiser et d’exécuter vigoureusement des campagnes et des batailles d’anéantissement chaque fois que les circonstances s’y prêtent, afin de réduire considérablement les forces ennemies et de reconstituer largement les nôtres.

-

Les « lignes extérieures », la « décision rapide » et l’« offensive » dans la guerre offensive à décision rapide sur lignes extérieures, ainsi que la « mobilité » dans la guerre mobile, trouvent leur principale expression opérationnelle dans l’emploi de tactiques d’encerclement et de débordement ; d’où la nécessité de concentrer des forces supérieures. Par conséquent, la concentration des forces et l’emploi de tactiques d’encerclement et de débordement constituent les prérequis de la guerre mobile, c’est-à-dire de la guerre offensive à décision rapide sur lignes extérieures. Tout ceci vise à anéantir les forces ennemies.

-

La puissance de l’armée japonaise ne réside pas uniquement dans son armement, mais également dans la formation de ses officiers et de ses soldats – son degré d’organisation, la confiance en soi qui découle du fait de n’avoir jamais été vaincue, sa croyance superstitieuse dans le Mikado et dans les êtres surnaturels, son arrogance, son mépris pour le peuple chinois et d’autres caractéristiques similaires, toutes issues de longues années d’endoctrinement par les seigneurs de guerre japonais et de la tradition nationale japonaise. Telle est la raison principale pour laquelle nous avons fait très peu de prisonniers, bien que nous ayons tué et blessé un grand nombre de soldats ennemis. C’est là un point qui a été sous-estimé par beaucoup dans le passé. Détruire ces caractéristiques ennemies sera un long processus. La première chose à faire est d’accorder à cette question une attention sérieuse, puis, patiemment et systématiquement, d’œuvrer dans le domaine politique, dans celui de la propagande internationale et dans celui du mouvement populaire japonais ; dans la sphère militaire, la guerre d’anéantissement constitue naturellement l’un des moyens. Dans ces caractéristiques ennemies, les pessimistes peuvent trouver un fondement à la théorie de la subjugation nationale, et les militaires à l’esprit passif un fondement à l’opposition à la guerre d’anéantissement. Nous soutenons, au contraire, que ces points forts de l’armée japonaise peuvent être détruits et que leur destruction a déjà commencé. La méthode principale pour les détruire consiste à rallier politiquement les soldats japonais. Nous devons comprendre leur fierté plutôt que la blesser, la canaliser dans la direction appropriée et, en traitant les prisonniers de guerre avec clémence, amener les soldats japonais à percevoir le caractère antipopulaire de l’agression commise par les dirigeants japonais. D’autre part, nous devons démontrer aux soldats japonais l’esprit indomptable ainsi que la capacité de combat héroïque et obstinée de l’armée chinoise et du peuple chinois, c’est-à-dire que nous devons leur infliger des coups lors de batailles d’anéantissement. Notre expérience des dix derniers mois d’opérations militaires démontre qu’il est possible d’anéantir les forces ennemies – témoins les campagnes de Pinghsingkuan et de Taierhchuang. Le moral de l’armée japonaise commence à faiblir, ses soldats ne comprennent pas l’objectif de la guerre, ils sont submergés par les armées chinoises et par le peuple chinois, lors des assauts ils manifestent beaucoup moins de courage que les soldats chinois, et ainsi de suite ; tous ces facteurs objectifs sont favorables à la conduite de batailles d’anéantissement et se développeront d’ailleurs régulièrement à mesure que la guerre se prolongera. Du point de vue de la destruction de l’arrogance démesurée de l’ennemi au moyen de batailles d’anéantissement, de telles batailles constituent l’un des prérequis pour abréger la guerre et accélérer l’émancipation des soldats japonais et du peuple japonais. Les chats se lient d’amitié avec les chats, et nulle part au monde les chats ne se lient d’amitié avec les souris.

-

D’un autre côté, il faut admettre que présentement nous sommes inférieurs à l’ennemi en matière d’équipement technique et de formation des troupes. Par conséquent, il est souvent difficile d’atteindre le maximum en matière d’anéantissement, tel que capturer la totalité ou la plus grande partie d’une force ennemie, particulièrement lors de combats dans les plaines. À cet égard, les exigences excessives des théoriciens de la victoire rapide sont erronées. Ce qui doit être exigé de nos forces dans la guerre anti-japonaise, c’est qu’elles mènent des batailles d’anéantissement dans la mesure du possible. Dans des circonstances favorables, nous devons concentrer des forces supérieures dans chaque bataille et employer des tactiques d’encerclement et de débordement – encercler une partie sinon la totalité des forces ennemies, capturer une partie sinon la totalité des forces encerclées, et infliger de lourdes pertes à une partie des forces encerclées si nous ne pouvons les capturer. Dans des circonstances défavorables aux batailles d’anéantissement, nous devons mener des batailles d’attrition. Dans des circonstances favorables, nous devons appliquer le principe de concentration des forces, et dans des circonstances défavorables, celui de leur dispersion. Quant aux relations de commandement dans les campagnes, nous devons appliquer le principe du commandement centralisé dans le premier cas et celui du commandement décentralisé dans le second. Tels sont les principes fondamentaux des opérations sur le terrain pour la Guerre de Résistance contre le Japon.

Source : Mao Tse-Toung, Œuvres choisies, Editions Seghers, Les Destins Politiques, 1967, extrait du tome II, chapitre IX « sur la guerre prolongée »