de Lucio Villari

Paru dans Il Venerdì di Repubblica, numéro 556 du 6 novembre 1998, pp 140-146.

A ce qu’il semble, Les aventures de Robinson Crusoe est le livre qui a eu le plus grand nombre d’éditions après la Bible. C’est un record enviable, justifié par la fascination d’un récit extraordinaire, mais angoissant (un homme, seul, sur une île perdue, pendant presque 28 ans). Bref, 280 ans après sa parution sans nom d’auteur (Londres, avril 1719), cette oeuvre met encore dans le mille. L’histoire, racontée à la première personne comme s’il s’agissait une autobiographie, est en effet unique dans son genre, même si, conçue et rédigée par son auteur pour un public adulte, elle est devenue, pendant des générations, une lecture pour les enfants. Pourtant seuls les adultes sont à même de pénétrer dans la trame idéologique de ce roman qui est, sans doute, la représentation d’un type particulier d’individu : autosuffisant, actif, productif ; un type d’individu qui, depuis le XVIIème siècle constitue un modèle culturel gagnant.

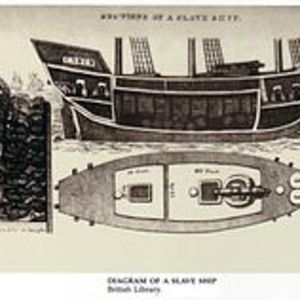

Il existe, cependant, une étrange destinée commune à certains classiques de la littérature : celle d’être lus toujours de la même manière, comme si une sorte de paresse empêchait de lire tout ce que l’auteur a écrit et non pas seulement ces parties du livre qui en ont décrété le succès durable. Il en est ainsi du livre de Defoe. Les lecteurs n’ont jamais attaché beaucoup d’importance au fait de savoir qui était Robinson avant son naufrage et sa terrible solitude, ni pourquoi il s’est exposé à un tel malheur. Et pourtant l’avant et le pourquoi sont expliqués très clairement par Defoe et, ce qui est plus important encore, il sont une partie intégrante du personnage Robinson, de son idéologie et de son comportement. (…) Mais procédons avec ordre. D’abord le Robinson inventé par Defoe n’était pas un marin (même s’il est défini de la sorte dans le titre original de l’ouvrage). Peut-être aurait-il voulu le devenir, mais dans ses premiers voyages par mer il est décrit comme un jeune homme terrorisé par les tempêtes. Si Robinson a choisi la mer, ce n’est pas pour devenir marin, mais seulement à cause de la manie de faire fortune, de gagner beaucoup d’argent, et tout de suite, avec un type particulier de commerce. Sur des dizaines de pages (ces mêmes pages que les lecteurs ont toujours ignorées), Defoe n’arrête pas de critiquer comme une « idée extravagante et indéterminée », le désir de Robinson « de faire fortune » (Robinson, folio, 1996, page 65). Ce sera justement cette avidité qui déterminera tous les malheurs de Robinson : l’esclavage, d’abord (…), le désespoir sur une île déserte, ensuite. La recherche fébrile de l’argent, « le désir téméraire et immodéré de m’élever plus promptement que la nature des choses ne l’admettait » (Robinson, folio, 1996, page. 99) est sévèrement critiqué par Defoe. En effet, après avoir échappé à l’esclavage au Maroc, Robinson s’établit au Brésil, où, pendant quatre ans, il sera agriculteur et planteur (il produisait du sucre et du tabac). Mais sa manie du commerce l’empêchera de s’installer durablement dans cette vie tranquille et retirée. Et le commerce, pour Robinson, c’était abandonner le dur labeur des champs pour poursuivre une richesse facile et rapide. Or, au milieu du XVIIème siècle, de nombreux spéculateurs et trafiquants, bref des « hommes d’affaires » européens et notamment anglais firent une grande découverte économique : la traite et le commerce des esclaves ; c’est à dire l’enlèvement d’habitants pacifiques des côtes occidentales d’Afrique et leur transfert violent, sur des bateaux négriers, vers l’Amérique, pour y être vendus aux enchères.

En écrivant son roman, Defoe parlait donc en « temps réel » et en parfaite connaissance de cet ignoble marché. Né à Londres en 1660, dans une famille de marchands, Defoe avait été éduqué, davantage qu’au culte de l’argent, au respect des règles et des valeurs morales. En effet, devenu lui-même marchand, il voyagea pendant quelques années en Europe (il visita aussi l’Italie), restant toujours fidèle aux règles de la moralité commerciale. Il n’eut point de succès et décida alors de devenir journaliste et narrateur. C’est donc dans cette expérience personnelle qu’il faut chercher les raisons de son recul critique, évident dès les premières pages du roman, par rapport aux activités fébriles de son personnage.

Robinson devient ainsi négrier à plein titre, accomplissant plusieurs voyages, très fructueux, sur les côtes de Guinée, pour en tirer « des Nègres pour le service du Brésil, et en grand nombre » (Robinson, folio, 1996, page 99). De plus, Robinson Crusoe se fait l’ardent propagandiste, auprès de ses amis agriculteurs et planteurs, de cette activité économique si lucrative : « dans mes conversations avec eux, j’avais fréquemment fait le récit de mes deux voyages sur la côte de Guinée, de la manière d’y trafiquer avec les Nègres » (Robinson, folio, 1996, page 99) et de la facilité de la « traite » des nègres. Or, ce commerce était légal à tous les effets, il suffisait d’obtenir l’autorisation des gouvernements portugais et espagnols (l’Espagne et le Portugal étaient en effet les maîtres des colonies américaines). Mais l’obtention des ces autorisations était longue et obligeait à payer des taxes au moment de la vente au prix fort des esclaves capturés. Voilà donc la trouvaille : pourquoi ne pas éluder les règlements et faire du commerce clandestin de nègres ? « Il advint qu’une fois, me trouvant en compagnie avec des marchands et des planteurs de ma connaissance, je parlai de tout cela passionnément ; trois d’entre eux vinrent auprès de moi le lendemain au matin, et me dirent qu’ils avaient beaucoup songé à ce dont je m’étais entretenu avec eux la soirée précédente, et qu’ils venaient me faire une secrète proposition. Ils me déclarèrent, après m’avoir recommandé la discrétion, qu’ils avaient le dessin d’équiper un vaisseau pour la côte de Guinée. Nous avons tous, comme vous, des plantations, ajoutèrent-ils, et nous n’avons rien tant besoin que d’esclaves ; mais comme nous ne pouvons pas entreprendre ce commerce, puisqu’on ne peut vendre publiquement les Nègres lorsqu’ils sont débarqués, nous ne désirons faire qu’un seul voyage, pour en ramener secrètement et les répartir sur nos plantations » (Robinson, folio, 1996, page 100). Robinson aurait dû s’embarquer comme consultant commercial « pour diriger la traite sur la côte de Guinée, j’aurais ma portion contingente de Nègres sans fournir ma quote-part d’argent » (Robinson, folio, 1996, page 100). L’affaire fut conclue. L’expédition prit son départ le premier septembre 1659. Peu de jours après, une tempête terrible au large du Venezuela, fit échouer le vaisseau aux environs d’une île : l’équipage essaya en vain de se sauver, seul Robinson survécu. A partir de ce moment commence l’autre histoire, la lutte pour la survie dans une prison faite d’arbres, de rochers, de sable, le choc frontal entre l’homme et la Nature, la confrontation entre la solitude et l’ingéniosité productive. Robinson survivra, grâce aussi à sa foi religieuse (la Bible est le seul livre rescapé du naufrage), n’oublions pas que Defoe était un presbytérien sincère. Mais quand, comme tous les lecteurs le savent, au bout de vingt-cinq ans de solitude, arrive sur l’île un jeune nègre, Vendredi, Robinson le capture, s’affectionne à lui, mais n’oublie pas son rôle de Maître : il n’abandonnera pas non plus son image de soi comme king and lord, roi et seigneur (ainsi s’autoproclame-t-il) de l’île qu’il a colonisée pendant tant d’années. Bref, même en petit, Robinson reste l’homme d’affaires ambitieux qu’il a toujours été. Pourquoi donc cet homme, si banal et si médiocre, est-il devenu, pour des générations de lecteurs, un symbole, un mythe, une utopie ? Peut-être à cause de la puissance de l’affabulation littéraire, de l’invention narrative, de l’art du récit, mais surtout à cause du sens d’une chronique élémentaire, où l’aventure, le mystère, l’angoisse existentielle, dessinent les contours d’un homme obligé, pendant de longue années, à ne dialoguer qu’avec soi-même et à trouver dans le travail (et dans le cas de Robinson, personnage créé par un homme de religion comme Defoe) et dans la foi, la force pour vivre; la force pour lutter victorieusement contre la Mort. L’idéologie de l’esclavagiste et du marchand Robinson était mesquine, mais son défi à la mort est grandiose. Voilà la vraie leçon morale d’un livre que nous aimons tous.