Le fracas d’arrivée d’une nouvelle carrosserie toutes les trois ou quatre minutes scande en fait le rythme du travail.

Une fois accrochée à la chaîne, la carrosserie commence son arc de cercle, passant successivement devant chaque poste de soudure ou d’opération complémentaire : limage, ponçage, martelage. Comme je l’ai dit, c’est un mouvement continu, et qui paraît lent : la chaîne donne presque une illusion d’immobilité au premier coup d’oeil, et il faut fixer du regard une voiture précise pour la voir se déplacer, glisser progressivement d’un poste à l’autre. Comme il n’y a pas d’arrêt, c’est aux ouvriers de se mouvoir pour accompagner la voiture le temps de l’opération. Chacun a ainsi, pour les gestes qui lui sont impartis, une aire bien définie quoique aux frontières invisibles : dès qu’une voiture y entre, il décroche son chalumeau, empoigne son fer à souder, prend son marteau ou sa lime et se met au travail. Quelques chocs, quelques éclairs, les points de soudure sont faits, et déjà la voiture est en train de sortir des trois ou quatre mètres du poste. Et déjà la voiture suivante entre dans l’aire d’opération. Et l’ouvrier recommence. Parfois, s’il a travaillé vite, il lui reste quelques secondes de répit avant qu’une nouvelle voiture se présente : ou bien il en profite pour souffler un instant, ou bien, au contraire, intensifiant son effort, il « remonte la chaîne » de façon à accumuler un peu d’avance, c’est-à-dire qu’il travaille en amont de son aire normale, en même temps que l’ouvrier du poste précédent. Et quand il aura amassé, au bout d’une heure ou deux, le fabuleux capital de deux ou trois minutes d’avance, il le consommera le temps d’une cigarette — voluptueux rentier qui regarde passer sa carrosserie déjà soudée, les mains dans les poches pendant que les autres travaillent. Bonheur éphémère : la voiture suivante se présente déjà ; il va falloir la travailler à son poste normal cette fois, et la course recommence pour gagner un mètre, deux mètres, et « remonter » dans l’espoir d’une cigarette paisible. Si, au contraire, l’ouvrier travaille trop lentement, il « coule », c’est-à-dire qu’il se trouve progressivement déporté en aval de son poste, continuant son opération alors que l’ouvrier suivant a déjà commencé la sienne. Il lui faut alors forcer le rythme pour essayer de remonter. Et le lent glissement des voitures, qui me paraissait si proche de l’immobilité, apparaît aussi implacable que le déferlement d’un torrent qu’on ne parvient pas à endiguer : cinquante centimètres de perdus, un mètre, trente secondes de retard sans doute, cette jointure rebelle, la voiture qu’on suit trop loin, et la nouvelle qui s’est déjà présentée au début normal du poste, qui avance de sa régularité stupide de masse inerte, qui est déjà à moitié chemin avant qu’on ait pu y toucher, que l’on va commencer alors qu’elle est presque sortie et passée au poste suivant : accumulation des retards. C’est ce qu’on appelle « couler » et, parfois, c’est aussi angoissant qu’une noyade. Cette vie de la chaîne, je l’apprendrai par la suite, au fil des semaines. En ce premier jour, je la devine à peine : par la tension d’un visage, par l’énervement d’un geste, par l’anxiété d’un regard jeté vers la carrosserie qui se présente quand la précédente n’est pas finie. Déjà, en observant les ouvriers l’un après l’autre, je commence à distinguer une diversité dans ce qui, au premier coup d’œil, ressemblait à une mécanique humaine homogène : l’un mesuré et précis, l’autre débordé et en sueur, les avances, les retards, les minuscules tactiques de poste, ceux qui posent leurs outils entre chaque voiture et ceux qui les gardent à la main, les « décrochages »… Et, toujours, ce lent glissement implacable de la 2 CV qui se construit, minute après minute, geste par geste, opération par opération. Le poinçon. Les éclairs. Les vrilles. Le fer brûlé.

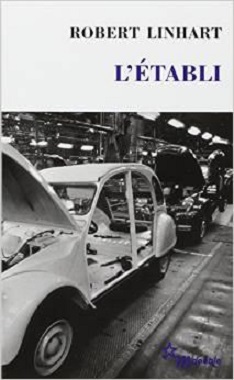

L’établi, Robert Linhart, les éditions de minuit, réédition 2003, chap.1, p.p 11-13

Commentaires

L’extrait suivant est tiré du premier chapitre du livre de Robert linhart, l’établi, publié aux Editions de Minuit en 1978. Ancien étudiant de l’ENS, Robert Linhart est un militant maoïste actif, engagé dans la « Révolution prolétarienne ». Dans ce livre, il y raconte son expérience d’ « établi », de ces jeunes intellectuels idéalistes qui « vont au peuple » en se faisant engager dans les usines pour inciter la classe ouvrière à faire la révolution.

Il se fait embaucher à l’automne 1968 dans l’usine Citroën de la porte de Choisy aux portes de Paris et y passera près d’un an comme O.S jusqu’à son licenciement le 31 juillet 1969. Son livre est un témoignage de première main sur le fonctionnement interne de l’industrie automobile au temps du taylorisme et sur les conditions de travail et de vie des ouvriers.

Alliant l’acuité du regard du sociologue et la sensibilité de l’écrivain, Robert Linhart nous offre un livre remarquable qui est devenu un classique du genre. Évitant les grands discours idéologiques théoriques sur la lutte des classes, l’auteur choisit le parti de décrire « le système Citroën » de l’intérieur, son fonctionnement, sa hiérarchie, l’aliénation au travail et nous offre ainsi autant de beaux portraits d’ouvriers finement ciselés. Un livre à lire ou à relire!

histoire des ouvriers en France au xxe siècle