« Printemps 1941

En cette période difficile, ma sœur Pauline participait avec beaucoup de dévouement à l’activité de notre entreprise. Demoiselle très sage, elle attendait son « prince charmant ». À l’époque, dans nos familles, le statut des jeunes filles était encore inspiré par la peur ancestrale des pogromistes. Plus elles étaient jolies, plus grande était l’inquiétude des parents !

Début mars, un jeune homme de notre entourage, Albert Rabczyk, bijoutier de son état, vint demander Pauline en mariage. Le délai convenable passé, ma sœur étant consentante, mes parents acceptèrent. Hélas, les fiançailles furent de courte durée. Le 10 mai, Albert, d’origine polonaise, reçut la fameuse convocation de couleur verte lui intimant l’ordre de se présenter le 14 mai de bonne heure, à la caserne des Minimes. Le motif invoqué : « pour examen de la situation » paraissant plausible, en revanche la suite de l’intitulé : « accompagné d’un parent ou d’un ami » aurait dû nous inquiéter. Il n’en fut rien ! Son frère avait lui aussi été « convoqué », leur vieux père les accompagna donc. Étrangers, certes, mais parfaitement « en règle », ils n’éprouvaient aucune méfiance vis-à-vis des autorités françaises et ne voulurent pas se dérober. Les gendarmes les arrêtèrent sur le champ, sans la moindre explication. Monsieur Rabczyk père, consterné, revint sur ordre, apporter quelques vivres et des effets personnels.

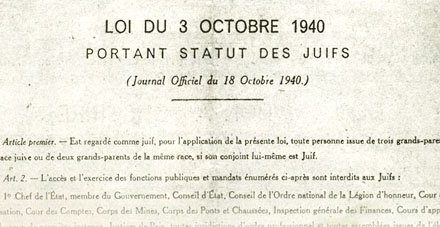

Le soir même, par train spécial, ces Juifs étrangers « inaugurèrent » les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Leur arrestation-surprise par la police française nous rappela à la triste réalité : le recensement effectué à l’automne précédent ne restait pas lettre morte. De plus, les conditions de détention décrites avec force sous-entendus par Albert dans sa correspondance ne nous laissaient aucun doute. La gendarmerie nationale et la garde mobile qui avaient déjà fait leurs preuves avec les réfugiés espagnols en 1939 appliquaient avec zèle et sans état d’âme les ordres de la hiérarchie. Il n’y eut aucune défaillance. (…)

Juillet 1941

Ma sœur vivait au rythme des lettres de son fiancé : lettres soumises à la censure des gendarmes français. Albert avait rejoint l’infirmerie du camp, l’oisiveté lui étant insupportable. Sa formation de secouriste était très appréciée. Selon ses termes, « il faisait de son mieux pour soulager les souffrances de ses compagnons ». Cela dura peu. Impatient de liberté, il se porta volontaire pour les « commandos » de travail au profit des agriculteurs de la région.

Début juillet, l’administration accorda aux familles des droits de visite. C’est ainsi que Pauline reçut un « laissez-passer » officiel lui permettant de se rendre à la gare d’Auxy, localité proche du camp. Les sœurs et belle-sœur d’Albert étaient du voyage. Une dernière, les « fiancés de papier », comme on les appelait à l’époque, purent se voir. Ce fut court, deux heures plus tard, les gendarmes « firent leur devoir ».

Qu’en pleine guerre, la Sûreté nationale ait monté une machinerie aussi complexe, au seul motif de brimer des êtres humains parce que Juifs, démontre bien l’antisémitisme de la hiérarchie. Kafka était dépassé : l’administration avait réussi à rendre coupables des innocents.

Les allégations et témoignages actuels qui tendent à relativiser la responsabilité des fonctionnaires préfectoraux de haut rang, sont d’une hypocrisie et d’un cynisme révoltants. »

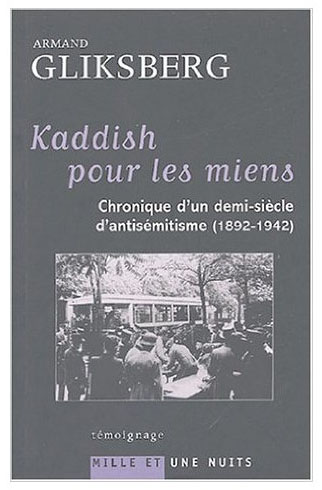

Armand Gliksberg. Kaddish pour les miens. Chronique d’un demi-siècle d’antisémitisme (1892 – 1942). Paris, Mille et Une Nuits, 2004, pp. 226-227 et 232-233.