L’épistémologie de la discipline historique émane des réflexions menées par les historiens à partir du XIXème siècle. Elle se définit comme étant une réflexion consacrée à différents axes tels que la nature de la connaissance historique, ses méthodes et ses limites observables. Parmi les historiens ayant réfléchi à la question avant Lucien Febvre, Charles Seignobos est incontournable [ –

De ces deux textes sur les finalités de l’enseignement de l’histoire rédigés au début du XXeme siècle, nous retiendrons deux idées essentielles qui conservent plus que jamais leur actualité dans notre monde : « que l’histoire est une science, que la recherche et l’expression de toute vérité sont ses seules lois » et que » l’enseignement historique est une partie de la culture générale par ce qu’il fait comprendre à l’élève la société où il vivra et le rendra capable de prendre part à la vie sociale ».

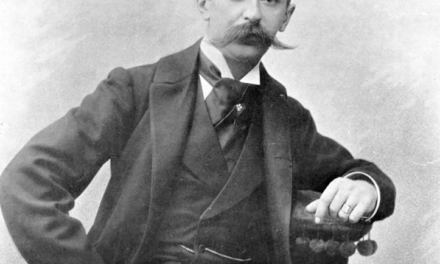

Extrait n° 1 : enseigner l’histoire scientifique selon Driauld et Monod

[…] Nous tenons à ajouter, bien qu’il soit tacite de s’en apercevoir à la première lecture, que ce livre, de prétention purement scientifique, esclave de la vérité acquise, est en même temps d’inspiration profondément républicaine et démocratique. Nous avons pensé que l’histoire est une science, que la recherche et l’expression de toute vérité sont ses seules lois, mais aussi qu’à l’école primaire, elle est le fondement essentiel de l’éducation du citoyen, le trésor de notre expérience politique et sociale : le programme ne comporte pas d’autre instruction civique que celle qui en résulte. Aussi bien sommes-nous persuadés qu’il suffit d’exposer scientifiquement les faits de notre histoire pour fortifier en nos élèves de tous les degrés l’inébranlable foi en la vertu des principes démocratiques, qui sont le terme d’une longue évolution historique et le germe d’un avenir toujours meilleur de paix, de travail et de solidarité. Nous voudrions que ce fût la grande leçon de ce livre. […]

E. Driault et G. Monod : “Leçons d’histoire, pour les écoles normales primaires et pour la préparation au brevet supérieur, conformes aux programmes du 4 août 1905″,

in tome 1 : Moyen Âge et Temps Modernes, Paris, Alcan, 1907, P.VII

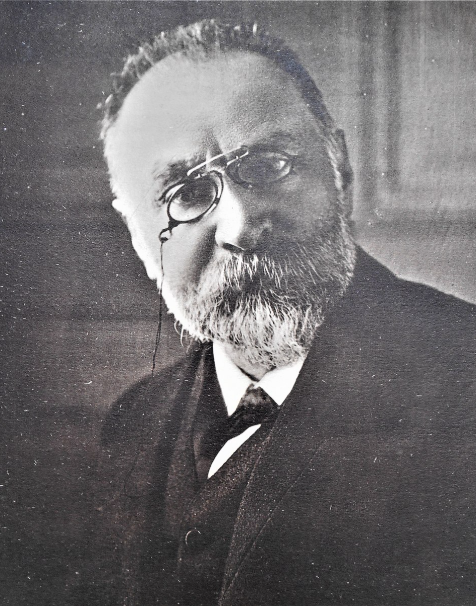

Extrait n° 2 : La finalité de l’enseignement de l’histoire selon Charles Seignobos

[…] Si de l’histoire on a fait une matière commune à tous les élèves de l’enseignement secondaire, c’est qu’on l’a crue capable d’améliorer un genre d’intelligence et d’activité utile non à une partie seulement des élèves mais à toute la nation…

Le monde qu’il s’agit de comprendre est complexe : il y faut plusieurs espèces d’enseignements. Les mathématiques introduisent l’élève dans le monde des formes et des mouvements. Les sciences physiques et biologiques lui font comprendre le monde de la nature matérielle. L’histoire lui montre le monde social. Ainsi l’enseignement historique est une partie de la culture générale par ce qu’il fait comprendre à l’élève la société où il vivra et le rendra capable de prendre part à la vie sociale.

L’histoire étudie des événements humains, où sont engagés des hommes vivant en société. Comment l’étude des sociétés peut-elle être un instrument d’éducation politique ? Voilà une première question. – L’histoire étudie la succession des temps de façon à faire percevoir les états successifs des sociétés, et par conséquent leurs transformations. Comment l’étude des transformations des sociétés peut-elle servir à l’éducation politique ? C’est la deuxième question. – L’histoire étudie des faits passés qu’on n’a plus les moyens d’observer directement, elle les étudie par une méthode indirecte qui lui est propre, la méthode critique. Comment l’habitude de la méthode critique peut-elle être appliquée à l’éducation politique ? Voilà la troisième question…Ce que l’élève verra le mieux, ce sont les transformations brusques, les conquêtes, les révolutions. Mais il dépend du professeur de lui faire apercevoir aussi les transformations graduelles, moins apparentes. Il suffira de retirer de la masse des faits une catégorie spéciale d’usages, d’institutions, de conditions sociales, de les montrer à différents moments successifs, de faire comparer entre eux ces moments pour en faire apercevoir nettement la différence (par exemple la différence d’armement des chevaliers au Xème, au XV ème, XVII ème, XIX ème siècles). on aura montré à l’élève un cas d’évolution graduelle.

Ainsi l’histoire aura donné les moyens de faire acquérir à l’élève, sous la forme frappante d’exemples, les notions fondamentales d’événement, de transformation sociale, et même d’évolution.[…]

Source : Charles Seignobos, “L’enseignement de l’histoire comme instrument d’éducation politique” in Conférences du Musée pédagogique, L’enseignement de l’histoire, Paris, Imprimerie nationale, 1907, pp. 1-24. Réédité dans Charles Seignobos, Études de politique et d’histoire, Paris, PUF, 1934, pp. 109-132.

***

Proposition de document et retranscription : Christiane Payronnard

Texte de présentation et mise en forme : Cécile Dunouhaud et Gilles Legroux