L’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale le 9 juin 2024 et la tenue de prochaines élections législatives justifient le rappel de quelques précédents historiques sur l’usage de l’article 12 de la Constitution. En voici un, celui de 1997. Jacques Chirac, croyant conforter sa majorité en difficulté sur le terrain social, la perd complètement à l’issue d’une campagne législative laborieuse et doit se résoudre à la cohabitation avec la « Gauche plurielle ».

Une erreur de jugement sur l’état de l’opinion qui a beaucoup coûté politiquement à Jacques Chirac et qui explique en partie pourquoi un autre 21 avril, celui de 2002, il n’obtint qu’à peine 20% des voix au premier tour de la Présidentielle. Une fraction de son camp ne lui a jamais pardonné cette erreur, à lui ainsi qu’à Dominique de Villepin, secrétaire général de l’Élysée, et à Alain Juppé, à l’origine de l’idée.

Depuis 1958, la dissolution n’a été utilisée que six fois : en 1962, en 1968, en 1981, en 1988, en 1997 et maintenant en 2024. Cette possibilité offerte au président est laissée à son entière discrétion et, hormis en 1997, les dissolutions ont permis au chef de l’État de sortir victorieux d’une séquence politique difficile (en 1962 et 1968) ou de consolider sa prise de fonction à l’Élysée (en 1981 et 1988). Depuis la réforme du quinquennat en 2000 et l’alignement des calendriers électoraux, on a pu dire que le risque de cohabitation était écarté et que partant, l’usage de la dissolution ne pouvait aller que diminuant.

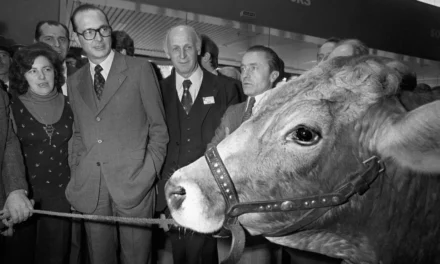

Les difficultés du début de mandat de Jacques Chirac

Avant d’accéder à l’Élysée en 1995, Jacques Chirac fut Premier ministre de 1974 à 1976 sous Valery Giscard d’Estaing, puis de 1986 à 1988 pendant la première cohabitation avec François Mitterrand. En 1997, il est encore un président de droite en début de mandat, après quatorze ans de présidence socialiste. Pourtant, cette alternance, soutenue par une assemblée acquise à la droite, est moins solide qu’espérée. Les grèves massives de 1995, en réaction au Plan Juppé sur les retraites et la Sécurité sociale, fragilisent le gouvernement d’Alain Juppé. L’arrivée prochaine de l’euro inquiète, tout comme les mesures de restriction budgétaire dans un pays qui souffre alors d’un chômage de masse structurel.

Les rumeurs de dissolution allaient bon train dès le début de l’année 1997, dans un climat politique tendu. Le début de l’année a été occupé par les débats sur la loi Debré sur l’immigration. À partir de mai, le retour au calme laisse à penser que Jacques Chirac peut espérer un « nouvel élan ». C’est sans compter avec le mécontentement des internes et des syndicats de médecin, en grève à partir de mars, ainsi que du prochain projet de création de fonds de pension débattu à l’Assemblée et très contesté par les socialistes qui y voient l’arrivée d’un capitalisme dur à l’anglo-saxonne. Le 21 avril 1997, Jacques Chirac confirme les rumeurs et abat la carte de la dissolution. S’ensuit une campagne morne, « brouillardeuse » selon le bon mot d’Édouard Balladur, dans laquelle le président s’engage finalement assez peu, ce qui permet à Lionel Jospin de prendre l’ascendant dans la dernière ligne droite.

Parmi les analyses autour de ce fiasco, il y a celle de Georges Vedel (Le Monde, 23 avril 1997) estimant que le septennat était un « 5+2 », un quinquennat suivi d’un biennat car rythmé par au moins une élection législative intermédiaire. Dans le « 5+2 », le quinquennat est d’abord porté par une assemblée alignée sur l’Elysée mais peine ensuite à trouver son souffle, si bien que la cohabitation finale de deux ans est l’antichambre de la présidentielle suivante. Jacques Chirac aurait ainsi renversé la logique en faisant un « 2+5 », fatal à son autorité.

Mentionnons également celle de François Furet (Monde, 23 septembre 1997) qui rappelait qu’en pareil cas, c’est le Premier ministre qui est le « fusible » de l’exécutif, non la majorité législative.

« Il n’a pas voulu lâcher Juppé, à la fois par suite de son » bon-garçonnisme » naturel, et parce que ni Balladur ni Séguin, les successeurs possibles à Matignon, ne lui allaient. Mais, du coup, il privait de contenu la dramatisation que constituait la dissolution, il en faisait un pur artifice, tout en subordonnant son autorité à l’élection des députés. Il offrait à Jospin, à travers la défaite de Juppé, la chance de faire appel de sa défaite au scrutin présidentiel. Que ni lui ni personne de son entourage n’ait pris la mesure de ce risque a paru après coup si étonnant qu’on a pu entendre des » malins » prêter à Chirac le dessein d’avoir délibérément organisé la défaite de son camp : I’absurdité de l’hypothèse a correspondu au caractère presque incroyable de la bévue, au regard des enjeux et des risques. »

Le texte de la dissolution de l’Assemblée nationale du Président Jacques Chirac

Mes chers compatriotes,

Après consultation du premier ministre, du président du Sénat et du président de l’Assemblée nationale, j’ai décidé de dissoudre l’Assemblée nationale. Le décret de dissolution et le décret fixant les dates des élections législatives au 25 mai et au 1er juin seront publiés demain matin.

Pourquoi, au risque de vous surprendre, me suis-je résolu à user maintenant du pouvoir, que me confère l’article 12 de la Constitution, pour abréger le mandat d’une Assemblée que j’ai tenu à conserver en 1995, dont la majorité a soutenu loyalement le gouvernement ? Une Assemblée qui a contribué à définir les lignes de force d’une France moderne et compétitive et à laquelle je tiens à rendre hommage.

Aujourd’hui, je considère, en conscience, que l’intérêt du pays commande d’anticiper les élections. J’ai acquis la conviction qu’il faut redonner la parole à notre peuple, afin qu’il se prononce clairement sur l’ampleur et sur le rythme des changements à conduire pendant les cinq prochaines années. Pour aborder cette nouvelle étape, nous avons besoin d’une majorité ressourcée et disposant du temps nécessaire à l’action.

Nous avons engagé ensemble un effort considérable. Des réformes de fond sont en cours : la protection sociale, les armées et le service national, l’enseignement supérieur, la fiscalité, le secteur public. Après un long laisser-aller dont nous payons toujours le prix, l’assainissement de nos finances a été entrepris grâce à chacun d’entre nous. Nous avons ainsi recréé les conditions de la croissance. Cette politique commence à donner des résultats, mais ils ne sont pas suffisants. Ce n’est donc pas le moment de marquer une pause. Notre économie, nos entreprises, l’emploi ne peuvent attendre.

Il faut au contraire, dès maintenant, aller plus loin sur le chemin des changements. Il faut que l’action politique monte en puissance pendant les cinq années qui viennent. Pour réussir, la France a besoin d’un nouvel élan. Cet élan ne peut être donné que par l’adhésion, clairement exprimée, du peuple français.

Mes chers compatriotes, le moment est venu de vous prononcer.

Ensemble nous devons réformer en profondeur l’Etat afin de permettre une baisse de la dépense publique, seule façon d’alléger les impôts et les charges qui pèsent trop lourdement sur vous et qui, trop souvent, vous démotivent. La baisse des impôts c’est un choix exigeant, mais c’est un choix majeur que je fais parce que c’est le choix de l’avenir.

Ensemble nous devons encourager, plus fortement qu’on ne le fait, les créations d’entreprises et les initiatives locales qui font notre richesse. Nous devons faire évoluer les comportements qui font obstacle à l’emploi. Il faut partout développer le dialogue et la concertation pour trouver de nouvelles réponses au chômage.

Ensemble nous devons prendre toutes les mesures qui s’imposent afin que notre système éducatif s’adapte aux exigences de l’entrée des jeunes dans la vie active. Nous devons poursuivre la nécessaire adaptation de notre protection sociale dont je suis et dont je resterai le garant. Nous devons réformer notre justice et la rendre plus indépendante, mais aussi plus rapide et plus proche.

Vous le voyez, il s’agit de choix déterminants pour chacun d’entre vous. Et ces choix requièrent votre adhésion.

Et puis, il y a l’Europe. Elle impose parfois des contraintes, c’est vrai. Mais, ne l’oublions jamais, depuis un demi-siècle, pour nos vieilles nations qui se sont tant combattues, l’Europe, c’est la paix.

Aujourd’hui, dans un monde qui s’organise et se transforme toujours plus vite, l’Europe nous apportera un supplément de prospérité et de sécurité, tout simplement parce que l’Europe c’est l’union et que l’union fait la force.

Or d’importantes décisions seront prises au cours des tout prochains mois.

Le passage à la monnaie unique, indispensable si nous voulons nous affirmer comme une grande puissance économique et politique, avec un euro à l’égal du dollar et du yen.

La réforme des institutions européennes que nous voulons plus démocratiques, plus équilibrées, plus efficaces.

L’élargissement de l’Union aux jeunes démocraties qui appartiennent à la famille européenne et qui formeront, avec nous, la grande Europe.

La réforme de l’Alliance atlantique qui doit permettre aux Européens de mieux assumer la responsabilité de leur sécurité, dans un nouveau partage avec les Américains.

Et surtout, et surtout, ce qui me tient le plus à cœur, une Union européenne au service des hommes. Un modèle social vivant. Un front commun contre les fléaux qui menacent nos sociétés : le chômage et l’exclusion bien sûr, mais aussi l’exploitation des enfants, la drogue, l’argent sale, le terrorisme.

Tout cela va donner lieu à des négociations difficiles. Pour aborder ces échéances en position de force, pour construire une Europe respectueuse du génie des nations qui la composent et capable de rivaliser avec les grands ensembles mondiaux, votre adhésion et votre soutien sont essentiels.

Enfin, mes chers compatriotes, nous partageons des valeurs qui fondent notre communauté nationale et qui donnent à la France son destin singulier. Or les esprits sont troublés. Des principes essentiels ont été mis en cause : le respect dû à chaque homme, la tolérance, la solidarité la plus élémentaire. Des appels à la haine ont été lancés, et des boucs émissaires désignés.

Ensemble nous devons réaffirmer nos valeurs et les repères civiques et moraux qui sont les nôtres. Ensemble nous devons dire clairement dans quelle société nous voulons vivre.

Les réponses aux grandes questions qui se posent aujourd’hui ne se trouvent ni dans le repli sur nous-mêmes ni dans l’exploitation des peurs et des ignorances.

Les réponses ne se trouvent pas non plus dans un « laisser-faire – laisser-aller » contraire à notre culture et à nos traditions sociales.

Les réponses ne se trouvent pas davantage dans des solutions archaïques fondées sur le « toujours plus » d’Etat, le « toujours plus » de dépenses, le « toujours plus » d’impôts. C’est un autre chemin que je vous propose de suivre. Ce que je vous propose, c’est l’idéal de notre République.

Des droits farouchement défendus, et d’abord le droit à la dignité et à la protection, pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Des devoirs et des responsabilités assumés, qui correspondent à ces droits. Une cohésion sociale renforcée.

C’est la défense de l’ordre républicain. C’est une société apaisée, décrispée, qui anticipe mieux les problèmes et qui les surmonte par le dialogue et la concertation.

C’est une morale politique retrouvée, avec des dirigeants qui donnent l’exemple. C’est une vie politique modernisée, donnant toute leur place aux femmes et où les élus se consacrent pleinement à leurs fonctions. C’est une France laïque, respectueuse des croyances de chacun.

Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, je vous demande de donner à la France une majorité qui aura la force et la durée nécessaires pour relever les défis d’aujourd’hui.

Rien n’est facile, mais nous devons choisir la bonne voie, celle qui concilie la justice, la solidarité et la modernité.

Nous sommes à moins de mille jours de l’an 2000. Je veux que nous exprimions sans tarder notre volonté commune d’entrer dans le troisième millénaire avec confiance et enthousiasme.

Mes chers compatriotes, je vous remercie.