Sur la Chine traditionnelle, voyez [->5210]

Sur la crise de la pensée chinoise à l’aube du XXe siècle

« Un tournant radical est pris par les esprits et les événements en Chine dans la première partie du XXe siècle. Alors que les schèmes de la pensée traditionnelle éclatent sous la pression des idées occidentales et que s’intensifie la poussée révolutionnaire, les « dialogues internes » laissent place aux défis urgents de la modernité. C’est au moment où se délitent les fondements et les valeurs de la culture chinoise qu’il devient impératif pour les intellectuels de les dissocier de la Chine en tant qu’Etat politique moderne. La mutation douloureuse et inaboutie du lettré classique en intellectuel de type occidental est symptomatique des soubresauts de la société tout entière. Avec l’abolition des examens en 1905, c’est tout le soubassement idéologique du système impérial constitué par le monopole des Classiques qui s’écroule. La structure politique elle-même ne tarde pas à suivre : la révolution de 1911 met fin à un empire vieux de deux mille ans, avant que la mobilisation intellectuelle qui culmine dans l’iconoclasme du 4 mai 1919 porte un coup fatal à toute la tradition.

Entre les lourdes défaites face aux puissances étrangères à partir de 1890 et la rage destructrice de la jeunesse de 1919 se joue le destin de la Chine du XXe siècle. Ces trois dernières décennies correspondent à une génération, la dernière à avoir connu l’éducation à l’ancienne, mais aussi la première à affronter le choc des idées venues de l’Occident moderne. Elle comporte des figures phares qui exercèrent une influence déterminante sur la suivante, formée dans un système éducatif radicalement différent après l’abolition des examens mandarinaux. En l’espace d’une génération, on est passé de la remise en cause des valeurs fondamentales de la tradition à leur rejet total en faveur d’une « culture nouvelle » dont se réclament les étudiants des universités modernes, c’est-à-dire occidentalistes. Celle de Pékin, réorganisée entre 1917 et 1923 sous la houlette de son recteur Cai Yuanpei (1868-1940), formé à l’Académie Hanlin puis aux universités allemandes de Berlin et Leipzig, offre des enseignements sur divers aspects de la culture européenne. A partir de 1900 s’accroît le nombre d’étudiants qui partent à l’étranger, principalement au Japon, dont beaucoup reviennent prendre une part active au mouvement du 4 mai 1919.

Déclenché par les étudiants de Pékin à la suite de l’octroi au Japon des anciennes possessions allemandes en Chine, ce mouvement s’accompagne de manifestations, de grèves et de boycottages qui marquent le début d’une période d’agitation politique assortie d’une grande effervescence intellectuelle. Aux cris de « A bas la boutique Confucius ! », il achève de consommer la rupture avec la culture classique et signe l’acte de naissance de l’intellectuel moderne – du lettré occidentalisé au théoricien révolutionnaire. Rompant une remarquable continuité, la pensée chinoise pour la première fois contrainte de se départir de la vision traditionnelle et de se mettre radicalement en cause, fait table rase de tout le préconçu et repart sur des bases neuves. Mais ce n’est pas le moindre des paradoxes que ce qui était au départ un sursaut patriotique se réclame d’idées occidentales érigées en modèles : science, démocratie, individualisme, nationalisme…

Editeur du journal le plus influent du mouvement, La Nouvelle Jeunesse, et cofondateur en 1921 du Parti communiste chinois, Chen Diuxu (1880-1942) livre son témoignage personnel :

« Dans notre jeunesse, nous étions occupés à étudier la composition en huit parties et à discuter du savoir ancien. Nous n’avions souvent que mépris pour les lettrés qui apprenaient les langues européennes et discutaient du nouveau savoir : c’étaient tous des esclaves des Occidentaux, indignes de notre tradition. C’est seulement en lisant les écrits de Monsieur Kang (Youwei) et de son disciple Liang Qichao, que nous avons commencé à prendre conscience que les principes politiques, la religion et le savoir des étrangers pouvaient nous apporter beaucoup et nous ouvrir les yeux, au point de nous faire rejeter le passé pour embrasser le présent. Si notre génération possède aujourd’hui quelques connaissances sur le monde, nous le devons entièrement à Messieurs Kang et Liang. »

Avec la chute de la dynastie mandchoue ainsi que du régime impérial, c’est tout un monde qui disparaît en même temps que se formulent les questions qui se posent à une Chine nouvelle, moderne, partagée entre la tentation de rejeter l’héritage dans son entier et la volonté de le sauvegarder soit en le pétrifiant, soit au contraire en l’adaptant. Deux tendances contradictoires auxquelles il arrive cependant de cohabiter (…).

L’adhésion à l’idéologie marxiste, qui culmine dans la prise du pouvoir par les communistes et l’établissement de la République populaire en 1949, représente le parti pris d’emprunter tel quel tout un système à l’Occident : même si on a beaucoup insisté sur sa sinisation dans la pensée de Mao Zedong (1892-1976), il n’en reste pas moins qu’il s’agit là d’une attitude générale de rejet de la tradition, voire d’une volonté de faire table rase. Entre 1966 et 1976, la Révolution culturelle en a été une expression particulièrement destructrice qui a laissé des traces profondes dans la société chinoise.

Une autre attitude possible pour les intellectuels est d’adopter consciemment ou non – une position défensive : même s’ils se montrent disposés à étudier en profondeur les pensées occidentales et à en faire ressortir les points forts – allant comme Mou Zongsan (1909-1995) jusqu’à étudier l’allemand pour lire Kant dans le texte –, jamais ils ne perdent la conviction que leur propre tradition est plus globalisante et plus satisfaisante pour comprendre la vie. C’est un peu la perspective de Hu Shi (1891-1962) et de Feng Youlan lorsqu’ils rédigent respectivement dans les années 1920-1930 le Développement de la méthode logique dans la Chine ancienne et L’Histoire de la philosophie chinoise. C’est encore, semble-t-il, celle du « nouveau confucianisme ». D’abord élaboré dans « l’après-4 mai » par des philosophes comme Xiong Shili (1885-1968) et Liang Shuming (1893-1988), puis submergé en Chine populaire par la vague marxiste, il s’est transmis de manière continue à Hong Kong, à Taiwan et aux Etats-Unis. Il reste à voir si ce courant intellectuel est porteur, comme il en a l’ambition, d’un humanisme revivifiant ou s’il n’est que l’expression d’une tradition sur la défensive.

Depuis la fin du XIXe siècle, la Chine ne peut plus se percevoir comme formant un monde à elle seule, ni faire l’économie de la référence occidentale. Les soubresauts souvent violents qu’elle a connus au XXe siècle témoignent d’un dilemme qui est encore loin d’être résolu : si modernisation signifie nécessairement occidentalisation, il y a un risque réel d’aliénation et de perte d’identité culturelle… »

Anne Cheng, Histoire de la pensée chinoise, Seuil, Paris, 1977, pp. 606-610

Mouvement du 4 mai 1919

Au départ, protestation contre le traité de Versailles qui remet au Japon les colonies allemandes en Chine

« Deux grands drapeaux venaient en tête, suivis d’un petit organisateur à lunettes qui s’occupait des relations diplomatiques avec la police (…). Trois mille jeunes gens (représentant presque toutes les écoles de Pékin et des alentours et rangés, par âge, de 13 à 25 ans) les suivaient, et chaque étudiant tenait un drapeau blanc portant le même genre d’inscription. C’étaient des mots d’ordre comme « Fini avec la clique qui vend la nation » ; « Nous ne reconnaissons pas les 21 Demandes » (…) ; « Protégez le sol de notre patrie » ; « Ts’ao Jou-Lin est un traître ». Il y avait aussi des affiches, brutales mais claires et réalistes, sur lesquelles le Japon n’était pas présenté sous un jour très favorable. (…)

Une effrayante métamorphose transforma cette procession apparemment innocente d’étudiants, et les cinquante policiers qui s’étaient rassemblés devant la porte du ministre furent plus que décontenancés. Les trois mille étudiants s’élancèrent dans les rues étroites (…) et franchirent le cordon de police, les portes et tous les obstacles dans une belle frénésie indifférente et commencèrent le sac de la résidence de Ts’ao Jou-Lin de la façon la plus systématique. (…) Les lieux furent bientôt remplis de bannières qui dénonçaient personnellement Ts’ao (des centaines avaient été jetées sur les toits) et pour finir on mit le feu à la maison (…). »

Gilbert RODNEY, « La chute de Ts’ao le puissant », The North China Herald, 10 mai 1919.

Manifeste pour la grève générale, Pékin, 18 mai 1919.

« (…) Nous décidons de lancer une grève générale le 19 mai. (…) Pendant la grève, nous nous en tiendrons aux résolutions de notre télégramme du 14 mai :

1° d’organiser un corps de volontaires étudiants de Pékin pour la défense du Shandong, qui s’occupera de cette impérieuse urgence nationale ;

2° d’organiser dans les écoles des équipes pour éduquer le peuple et l’éveiller à l’importance du fait national ;

3° d’organiser dans les écoles des « groupes de dix » afin de maintenir l’ordre et de réduire le danger qui menace le pays ;

4° d’étudier l’économie de façon plus approfondie, dans l’intérêt du pays.

Nous, étudiants, avons été éduqués depuis si longtemps et nous sommes cultivés nous-mêmes depuis si longtemps que nous aurons le bon sens de nous conformer aux vertus nationales de sagesse, de courage et de détermination ; nous ne déshonorerons pas notre histoire nationale en agissant de façon excessive. (…) »

________________________________________________________________________

Mai 1919: le boycott anti-japonais à Pékin

« Quand je suis revenu à Pékin, j’ai tout retrouvé dans l’habituel état de chaos et d’incertitude. Le gouvernement était à nouveau sur le point d’être brisé eu égard aux activités de l’organisation pro-japonaise, le club Anfu, ce dernier étant soutenu par la clique militaire. Quelques jours avant mon retour, on avait appris que la Conférence de Paix avait décidé de transférer au Japon les concessions allemandes du Shantung. Ce fut la cause de l’actuel boycott contre les Japonais. Tous les établissements scolaires se mirent en grève, formèrent des cortèges et défilèrent dans la ville. Ils avaient l’intention de tenir un rassemblement de masse dans le Parc Central mais la police et les militaires les ont repoussés et ont procédé à de nombreuses arrestations. C’était la plus grande faute que le gouvernement pouvait faire, car s’il avait été permis aux étudiants de tenir ce rassemblement, ils n’auraient pu faire d’eux-mêmes des martyrs. Un grand nombre d’étudiants vinrent alors aux domiciles de Tsao Ju-Lin (Cao Ru-Lin), Lu Chung-Yu (Lu Zong-yu) ainsi que chez un autre fonctionnaire pro-japonais et se mirent à chercher les propriétaires. Tsao parvint à s’enfuir sans encombre mais Lu fut blessé en s’enfuyant.

Au cours des jours suivants, on pouvait voir de petits groupes d’étudiants excités dans toutes les rues de Pékin, se mettant dans un état de délire en racontant aux passants les affronts qui leur avaient été faits par la faute des membres pro-japonais du gouvernement dont ils déclaraient avec raison qu’ils n’étaient rien de plus que des agents payés par le Japon. Le gouvernement essaya mais sans succès de les faire retourner à leurs cours.

Finalement, ils campèrent devant le palais présidentiel jusqu’à ce que le Président trouva bon de voir leurs délégués, ce qu’il fut en fin de compte obligé de faire. Ceux-ci demandèrent le renvoi de Tsao Ju-lin et Lu Chung-Yu, et que de plus le gouvernement ne signât pas le traité de paix sans émettre des réserves en ce qui concerne le Shantung. Les Chambres de Commerce et les commerçants les soutenant, leur mouvement devint si puissant que le Président finit par accepter la démission de Tsao Ju-lin et Lu Chung-Yu (…)

Mais revenons au boycott. Ce mouvement est le plus puissant de cette sorte que les Chinois aient jamais fait. En comparaison, le boycott de Tatsu Maru et celui de 1915 sombrent dans l’insignifiance. Non seulement il s’est étendu à toute la Chine mais a touché l’Australie, Singapour, Hongkong, Vladivostok et même l’Amérique. Il a déjà provoqué une grande inquiétude au Japon. Ce boycott est différent de tous les autres. Dans les tentatives précédentes, l’appui principal avait été les commerçants chinois, mais cette fois-ci, c’est le consommateur. Les étudiants non seulement couvrirent de honte les gens de sorte qu’ils en vinrent à refuser d’acheter les produits japonais, mais chacun d’eux prit une certaine partie d’une rue et expliqua aux gens pourquoi il devait en être ainsi. Une autre chose que les étudiants firent fut de montrer aux gens et aux commerçants que des articles étaient faits en Chine qui étaient à la hauteur des articles japonais, sinon meilleurs, et qu’ils encourageaient l’expansion de leur propre industrie en les achetant. Des conférences sont faites dans tout le pays pour encourager les fabricants et les commerçants à créer de nouvelles industries ; le résultat est que des millions de dollars ont été collectés pour commencer à faire des articles qui jusqu’ici étaient achetés au Japon. Il ne me surprendrait pas que ce boycott, dans les dix-huit mois à venir, coûte aux Japonais 400 millions de dollars. Un membre de la légation japonaise m’a dit que le boycott de Tatsu Maru leur avait coûté plus de 200 millions de dollars. Je pense que vous serez d’accord avec moi que, fondant mon estimation sur cela, je n’exagère pas l’affaire. »

M. Bastid, M.-C. Bergère et J. Chesneaux, La Chine, vol. 2, Hâtier, Paris, 1969, pp. 205-206 : lettre de J. Morrison, ancien correspondant du Times en Chine, juillet 1919.

Le patriotisme des Chinois dans les années 1920

« Comme la plupart des Chinois de ma génération, j’étais un jeune homme patriote, fier de notre culture nationale, de la richesse et de la gloire de nos quatre mille ans d’histoire. Je me sentais profondément affligé par le déclin de notre pays, entamé un siècle plus tôt. A l’école primaire, j’appris la défaite de la Chine contre l’Angleterre, au cours de la guerre de l’Opium, en 1839, et j’étudiai la succession des invasions françaises, japonnaises et russes qui avaient bafoué la souveraineté de la Chine, laissant le pays affaibli et divisé. J’appris l’existence des concessions étrangères qui s’étendaient dans de nombreuses villes du pays, enclaves subissant une loi étrangère, à l’abri des autorités chinoises. On m’évoqua bientôt le fameux écriteau placé à l’entrée du jardin public, le long du fleuve Huangpu, sur le Bund de Shanghai : » Interdit aux Chinois et aux chiens » ; j’en conçus une profonde indignation. Comme nombre de mes comtemporains, j’attribuais le déclin de la Chine à la présence des forces étrangères en notre pays, forces que, plus tard, nous nommerions « impérialistes ». »

extrait de Li Zhisui, La vie privée du Président Mao, éd. Plon, 1994, p. 65

Le Docteur Li est né à Pékin en 1919 et devint, involontairement, le médecin personnel de Mao de 1954 à 1976. Son livre est un récit extraordinaire sur le Chine maoïste.

_______________________________________________________

Oppression ordinaire

« (…) Moi aussi j’étais fermier. Ma maisonnée comptait huit personnes. L’été dernier, le typhon détruisit presque toutes nos récoltes. Cela avait réduit ma famille à une grave gêne. Un membre de ma famille fumait de l’opium. Le fonctionnaire chargé de la répression le découvrit et envoya un groupe de soldats pour l’arrêter. Quand ils découvrirent qu’il avait assez d’argent pour payer l’amende, ils le relâchèrent. Mais ils ne pouvaient pas rentrer les mains vides. Ils me prirent, m’accusant faussement d’avoir résisté aux agents de police venus arrêter mon parent. Je fus obligé de payer 200 dollars avant d’être relâché. En plus de cela, l’administration levait des impôts nombreux et lourds sur notre terre et nos grains. Ils nous ont obligé à acheter d’importantes quantités de sel ; ils ont imposé lourdement notre village pour le pavot, bien que nous n’en ayons pas planté ; ils nous ont obligé à transporter de lourds chargements pour les transports militaires sans nous donner aucun salaire ni aucune nourriture ou presque. Je fus obligé de me faire brigand pour éviter une oppression plus poussée. (…) »

Témoignage rapporté dans un journal de Chine de 1925.

LE PRINCIPE DE LA PORTE OUVERTE EN CHINE

« I- Les signataires, autres que la Chine, s’engagent :

1) à respecter la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale et administrative de la Chine ;

2) à fournir à la Chine tous les moyens d’établir et maintenir un gouvernement stable et efficace ;

3) à utiliser leur influence pour établir et préserver pour le commerce et l’industrie de toutes les nations, d’un bout à l’autre du territoire chinois, le principe de l’égalité dans leurs possibilités d’action ;

4) à s’abstenir de profiter de certaines situations pour obtenir des droits ou privilèges spéciaux qui restreindraient les droits des sujets ou citoyens d’états amis, à encourager des actions qui porteraient préjudice à la sécurité des dits Etats.

II- Les signataires s’engagent à ne conclure aucun traité, accord ou entente, soit entre eux, soit individuellement ou collectivement, avec toute autre puissance, qui porterait atteinte aux principes exposés dans l’article I.

III- En vue d’appliquer effectivement les principes de la porte ouverte ou de l’égalité des chances en Chine pour le commerce et l’industrie de toutes les nations, les signataires, autres que la Chine, s’engagent à ne pas soutenir leurs ressortissants en cherchant :

1) un accord qui pourrait viser à établir en faveur de leurs intérêts une supériorité générale des droits en ce qui concerne le développement commercial ou économique d’une région particulière de la Chine ;

2) un monopole ou une préférence quelconque qui priverait les ressortissants de toute autre puissance du droit d’entreprendre ou une industrie légitime en Chine (…).

V- La Chine s’engage, sur tout son réseau ferroviaire, à n’exercer ou ne permettre aucune discrimination déloyale d’aucune sorte.»

Extraits des Accords de Washington, 6 février 1922, signés par les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Japon et la Chine.

Cité par M. Chaulanges, Textes historiques, 1914-1945, Delagrave, 1970.

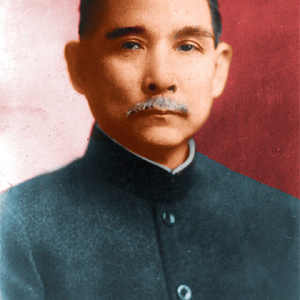

SUN YAT SEN ET L’URSS

« Chers camarades du Comité central exécutif de l’URSS,

Terrassé par un mal contre lequel les hommes sont impuissants, je pense en ce moment à vous, à mon Parti, et à l’avenir de mon pays.

Vous êtes à la tête de l’Union des républiques libres, vous gérez le patrimoine que l’immortel Lénine a légué aux peuples opprimés. Ce que je lègue, c’est le Guomindang ; j’espère qu’il coopérera avec vous dans l’accomplissement de sa tâche historique de la libération de la Chine et des autres pays sur qui pèse le joug des impérialistes (…).

Dans mon testament, j’ai demandé au Guomindang de poursuivre l’oeuvre de mouvement de libération nationale révolutionnaire, afin que la Chine, rabaissée par les impérialistes au rang d’un pays semi-colonial, redevienne libre. A cet effet, j’ai enjoint au Guomindang de coopérer continuellement et toujours avec vous. Je crois aussi fermement que mon pays pourra toujours compter sur votre aide.

Chers camarades, au moment de vous quitter à jamais, je tiens à exprimer que l’espoir que le jour n’est pas loin où l’Union soviétique pourra saluer en une Chine forte et libre une amie et une alliée, et où, dans la grande lutte pour la libération des peuples opprimés, les deux pays marcheront main dans la main vers la victoire finale. »

SUN YAT SEN, Télégramme aux dirigeants de l’URSS, février 1925,

Cité par Patrice DE BEER, La guerre civile en Chine, 1919-1949, Casterman, 1968.

L’HERITAGE POLITIQUE DE SUN YAT SEN selon un nationaliste

« Notre maître regretté Sun Yat Sen, bien peu connu en Chine, il y a quelques vingt ans, l’est encore fort mal de l’étranger. A sa mort survenue en 1925, il était encore considéré par ses propres concitoyens comme un rêveur, révolutionnaire ardent, infatigable, mais utopiste. Il a fallu les difficultés sans nombre auxquelles elle s’est heurtée depuis la proclamation de la République pour que la Chine comprît que ce prétendu idéaliste était en vérité une intelligence hors de pair, un esprit acéré et pratique, un précurseur et presque un devin.

Aujourd’hui, Sun Yat Sen est honoré en Chine à l’égal d’un dieu. Paysans, ouvriers, patrons, intellectuels, tous s’efforcent de se conformer à sa doctrine et d’obéir à ses préceptes. Mort, il conduit la Chine nouvelle vers ses destinées. Pour l’élite du pays, Sun Yat Sen, père de la République, fondateur du Parti National Populaire ou Kuomintang, est le seul chef de la Révolution nationale. Lui seul aurait sauvé la Chine de la misère et de l’anarchie.

La doctrine est simple ; elle est fondée essentiellement sur les «trois principes» : il est une nation chinoise qui doit prendre conscience d’elle-même et de son unité, et qui doit s’affermir. Le peuple est souverain. Chaque citoyen se doit à son pays, à la société chinoise.

Par l’application de ses trois règles générales, Sun Yat Sen entend réaliser l’unité chinoise et l’entente des classes et contribuer à l’harmonie universelle, dogme de la philosophie politique de Confucius, idéal de tous les philosophes et de tous les hommes d’Etat chinois.

Le peuple chinois est un. Il faut tout d’abord libérer à jamais la Chine du joug impérial. Il faut une Chine libre et unie, à l’abri des empiétements économiques et territoriaux des puissances étrangères. Le droit du peuple à disposer de lui-même et l’entente entre toutes les nations sont des nécessités absolues. Le nationalisme chinois, on le voit donc, est essentiellement pacifique. Il est au plus défensif. Il n’est pas xénophobe. Il est bien différent de celui que connaît trop l’Occident.

Le peuple est souverain. Le gouvernement démocratique est le seul système politique qu’un peuple parvenu à un certain développement puisse admettre. L’égalité politique entre les citoyens est nécessaire. Ceux-ci ont le droit de contrôler les gouvernements centraux et les autorités locales. Quatre droits essentiels leur sont reconnus à cet effet : le droit de suffrage, le droit de révocation, le droit d’initiative et le droit de référendum. La Constitution reconnaît l’existence de pouvoirs indépendants les uns des autres : le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir d’examen et le pouvoir de contrôle.

Tout citoyen se doit à la nation, à la société dont il est membre. Le socialisme de Sun Yat Sen prétend assurer le bien-être du peuple et sa vie normale par une répartition rationnelle des richesses naturelles du pays (partage des terres), par la lutte contre la coalition (limitation des groupements ou concentration de capitaux).

Telle est la doctrine de Sun Yat Sen, celle que la Chine s’assimile lentement et qu’elle fait sienne, aujourd’hui que son auteur n’est plus.

Déjà la politique étrangère chinoise s’en inspire. La Chine ne recherche-t-elle pas l’amitié d’une nation moderne, prête à collaborer à son développement économique sur un pied d’égalité ? N’est-ce pas pour cette raison qu’elle avait résolu de se rapprocher de la Russie après que celle-ci eût officiellement renoncé aux privilèges dont se réclamait le gouvernement des tsars ? Les luttes doctrinales qui s’en sont suivies ont abouti à la rupture de 1927. Il ne peut être question d’amener au marxisme un peuple de 400 millions d’habitants, riche d’une civilisation de 5000 ans. La doctrine même de Sun Yat Sen, les conditions matérielles et morales de la Chine, tout s’y oppose.

Sun Yat Sen (erreur ou pressentiment ?) a recherché l’amitié du Japon. Ce pays impérialiste ne peut admettre le principe d’égalité entre les peuples. Il a constamment suivi une politique d’agression et d’intérêts égoïstes. Les événements actuels qui se déroulent dans les trois provinces de l’Est et dans le Jehol en sont la preuve manifeste. Le militarisme japonais envisage même une pénétration en Chine du nord. Peut-il être question d’entente avec un tel voisin ?

Non, la Chine n’est pas une colonie. C’est un grand marché de 400 millions de consommateurs, chaque année plus vaste. Les richesses naturelles presque inexploitées sont immenses. Le sens national s’y développe lentement. Peu à peu, il pénètre les esprits. Le péril japonais lui permettra sans doute de se manifester au grand jour.

Dès maintenant, il n’est plus de guerre civile en Chine. Les épuisantes rivalités des chefs militaires ne sont plus. La Chine prend conscience.»

Préface de H.G. Chiu (secrétaire général du Kuomintang (Guomindang, le parti nationaliste) en Europe), in SUN YAT SEN, Souvenirs d’un révolutionnaire chinois, Paris, 1933.

Révoltes paysannes

Victor Serge, grand journaliste, rapporte des extraits d’une lettre de Mao datant de 1927 concernant les révoltes paysannes dans le Hunan.

« Il ne resta rien des privilèges séculaires de la féodalité foncière, ce fut comme si un vent furieux les avait balayés (…) Ces excès ont une indéniable portée révolutionnaire (…) La direction du mouvement révolutionnaire doit appartenir aux pauvres. Sans pauvres, pas de révolution. Leurs mesures révolutionnaires ont été d’une justesse infaillible. Si l’achèvement de la révolution démocratique est représentée par le nombre dix, la part des villes et des armées devra être représentée par trois et celle des paysans qui ont fait la révolution dans les campagnes par sept. »

Victor Serge dans Clarté, Paris, le 15 août 1927

(cité dans Kostas Papaioannou, Marx et les marxistes, Flammarion, Paris, 1972, pp.366-367)

La révolution n’est pas un dîner de gala

« La révolution n’est pas un dîner de gala; elle ne se fait pas comme une oeuvre littéraire, un dessin ou une broderie; elle ne peut s’accomplir avec autant d’élégance, de tranquillité et de délicatesse, ou avec autant de douceur, d’amabilité, de courtoisie, de retenue et de générosité d’âme. La révolution, c’est un soulèvement, un acte de violence par lequel une classe en renverse une autre. »

(extrait de MAO ZEDONG, Rapport sur l’enquête menée dans le Hunan à propos du mouvement paysan , mars 1927)

Hong-Kong, Indochine, Chine et Mao

par ANDRÉ MALRAUX, extrait des Antimémoires de 1967 (futur 1er tome du Miroir des Limbes )

Tout avait commencé par des victoires

« Je suis seul au salon du Consulat général. Dans les fenêtres, tout le golfe. La buée chaude baigne l’assaut des gratte-ciel qui écrasent le « front d’eau » impérial du temps des Conquérants, contournent et investissent le pic ; elle transforme en silhouettes grises les bateaux et les jonques sous un ciel échevelé. Je suis passé par Hong Kong pour aller au Japon, en 1958, quand je venais de l’Inde de Nehru. Les plantes grasses des hôtels chinois à balcons ajourés de Queen’s Road dégringolaient comme autrefois sur les milliers de petites porcelaines des antiquaires. Je me souviens d’un jour de 1925 ou 1926. Il faisait beau sur le golfe ; l’air bleu tremblait. L’administration coloniale était parvenue à empêcher toutes les imprimeries de Saigon d’imprimer le journal du Jeune-Annam, L’Indochine [fondé en 1925 par Malraux, rebaptisé L’Indochine enchaînée, il disparaîtra très vite], au temps des spoliations de Baclieu. Les militants avaient remonté de vieilles presses, et j’étais venu acheter des caractères d’imprimerie au seul fondeur, depuis Ceylan jusqu’à Changhai : la mission de Hong Kong. J’avais regagné Saigon avec des caractères de langue anglaise, sans accents. Impossible d’imprimer. Un jour, un ouvrier annamite était entré, avait tiré de sa poche un mouchoir noué en bourse, les coins dressés comme des oreilles de lapin : « C’est rien que des é. Il y a des accents aigus, des graves et aussi des circonflexes, Pour les trémas, ce sera plus difficile. Peut-être vous pourrez vous en passer. Demain, des ouvriers vont apporter tous les accents qu’ils pourront. » Il avait vidé sur un marbre caractères enchevêtrés comme des jonchets, les avait alignés bout de son doigt d’imprimeur, et était parti. Ses camarades avaient succédé. Tous savaient que s’ils étaient pris ils seraient damnés, non comme révolutionnaires, mais comme voleurs.

Il y a quarante ans, (…).

Au-dessous encore, jusqu’à la mer, on démonte en hâte les gigantesques échafaudages de bambous, car les typhons les emportent, et un typhon erre autour de l’île. J’ai revu les Chinoise leurs fourreaux brodés du temps de Nankin, et les vieilles marchandes aux pieds en moignons. Les aventuriers que Clappique ne trouvait plus à Singapour, les voici ils sont Chinois. Et je viens d’entendre des histoires semblables à celles que j’entendais à Chang-hai avant 1930. Le bateau des aveugles arrivés chez les Soeurs après s’être évadés de Canton, dont la police a sans doute organisé l’évasion pour se débarrasser d’eux. Les jeunes Chinois de Bornéo venus participer à la construction de la Chine nouvelle – écoeurés, réfugiés sans un sou chez les missionnaires qui les font engager dans les fabriques de pétards – et qui volent les pétards pour jouer. Et les jonques chargées de passagers clandestins, que le capitaine fait couler (le fond de la jonque s’ouvre) s’il est arraisonné par la police populaire ou par la police anglaise…

Devant moi, au-delà de la baie, s’étendent les « nouveaux territoires » jusqu’à la barre noire qui ferme l’horizon : la Chine communiste, Elle est présente même dans la ville, par son contrôle discret de tous les syndicats, et par le magasin spectaculaire qu’elle vient d’ouvrir. Imaginons, dans un Monte-Carlo gorgé, la Samaritaine d’une Europe communiste. La Chine rouge vend ce qu’elle fait. C’est peu de chose, mais chacune signifie ceci est conquis. A l’arrière-plan, la bombe atomique au premier, le sourire spartiate des vendeuses. Même les jouets sont austères, et la panoplie de parfaite ménagère communiste semble une offrande devant les portraits de Mao et les images de la Longue Marche.

Au-dessus de cet entassement de valises de fibre et de thermos, de tout ce Bazar de l’Hôtel de Ville dont les démocraties populaires sont toujours fières, règnent ces images mythologiques. Les valises et les meubles des capitalistes sont moins grossiers que ceux-ci mais qui donc a passé les fleuves, franchi les neiges tibétaines ? Après un quart d’heure, ce que l’on vend ici disparaît devant ce dont on rêve. D’autant mieux que si le loyal milicien et l’héroïque milicienne sont réalistes-socialistes, presque toutes les images de la Longue Marche sont de style chinois. Pour les millions d’hommes agglomérés sur le rocher de Hong Kong, l’immensité qui s’étend derrière la barre noire de l’horizon n’est pas le pays des communes populaires, des hauts fourneaux individuels et des usines géantes, ni même de la bombe atomique, c’est le pays de la Longue Marche et de son chef ; comme la Russie, au-delà de l’arc de triomphe de Niegoreloïe, n’était pas le pays des kolkhozes, mais celui de Lénine et de la révolution d’Octobre.

Finis, Singapour et ses tentacules, ses îles, sa Thaïlande. Finis, le Viêt-nam et sa guerre féline ; fini, Ho Chi Minh. Ici commence le grand jeu, parti de la poussière pour rétablir le plus grand empire du monde. Ce qu’expriment ces images, c’est plus que l’Inde, autant que l’Union soviétique et que l’Amérique : Rome.

La Longue Marche ne compte plus vingt mille survivants : huit cents « responsables », dit-on. De l’autre côté de la baie, elle emplit les rêves comme la Râmâyana emplit encore le rêve de l’Inde, comme l’Olympe a empli jadis celui de la Grèce.

Tout avait commencé par des victoires.

A l’automne 1928, le VIème Congrès de Moscou a enfin donné sa place à l’action paysanne.

C’est la fin du premier schisme. Des armées rouges naissent : des mutineries se succèdent dans les armées du Kuo Min Tang, et les mutins rejoignent Mao aux monts Tsing-kang. Mais ses approvisionnements ne nourriront pas une armée.

En janvier 1929, le principal général de Mao, Tchou-te, force le blocus et rejoint d’autres troupes rouges. En décembre, tout le sud du Kiang-si est conquis, et le premier gouvernement soviétique d’une province, institué.

Le Kuo Min Tang, devenu le gouvernement de Nankin, oppose aux 40’000 hommes de Mao les 100’000 hommes de la Première Campagne d’Extermination. Par une guerre de manoeuvre qui oppose toujours le gros des forces rouges à des colonnes isolées que Mao a laissées avancer profondément dans son territoire, et grâce à la complicité de la population, l’armée de Nankin est dispersée en deux mois.

Quatre mois plus tard, la Seconde Campagne engage 200’000 hommes, par sept points d’attaque. Même tactique, même résultats.

Un mois plus tard, Tchang Kaï-chek prend lui-même le mandement de 300’000 hommes. Ceux de Mao attaquent cinq colonnes en cinq jours, s’emparent d’un matériel considérable, et en octobre, Tchang Kaï-chek retire les troupes de la Troisième Campagne d’Extermination.

Le gouvernement soviétique de Chine est constitué sous la présidence de Mao. »

cité dans LEROY, Jérôme, Histoires de Chine, éditions sortilèges, 2000, p. 233-236

LA LONGUE MARCHE VUE PAR MAO ZEDONG

« A propos de la Longue Marche, d’aucuns posent la question : « Quelle en est la signification ? » Nous répondrons que la Longue Marche est la première de ce genre dans les annales de l’histoire. Elle est à la fois un manifeste, un instrument de propagande et une machine à semer.

Dites-moi, est-ce que dans l’histoire il y a jamais eu une longue marche comme la nôtre ? Non, jamais.

La Longue Marche est un manifeste. Elle a annoncé au monde entier que l’Armée rouge est une armée de héros, que les impérialistes et leurs valets, Jiang Jieshi [=Tchang Kaï-chek] et ses semblables, ne sont bons à rien.

La Longue Marche est un instrument de propagande. Elle a fait savoir aux quelques deux cents millions d’habitants des onze provinces traversées que la voie suivie par l’Armée rouge est la seule voie de leur libération. Sans cette Longue Marche, comment les larges masses populaires auraient-elles pu apprendre aussi rapidement l’existence de la grande vérité incarnée par l’Armée rouge ?

La Longue Marche est aussi une machine à semer. Elle a répandu dans les onze provinces des semences qui germeront, porteront des feuilles, des fleurs et des fruits, et qui donneront leur moisson dans l’avenir.

En un mot, la Longue Marche s’est terminée par notre victoire et par la défaite de notre ennemi. Qui l’a conduite à la victoire ? Le Parti communiste. Sans lui une longue marche de ce genre eût été inconcevable. Une situation nouvelle s’est créée après la Longue Marche.»

Mao Zedong, Rapport présenté au Bureau politique du parti communiste, 27 décembre 1935,

Cité par Patrice de Beer, La guerre civile en Chine, 1919-1949, Casterman, 1968.

Mao présente ses conceptions stratégiques.

« A l’époque de Tchouentsieou [Printemps et automnes, 722-481 av. J.-C.] , une guerre éclata entre les principautés de Lou et Tsi. Le duc Tchouang, qui régnait sur la principauté de Lou, voulut livrer bataille sans attendre que l’armée de Tsi fût épuisée, mais Tsao Kouei le retint ; le duc appliqua alors le principe : « l’ennemi s’épuise, nous le frappons » et écrasa l’armée de Tsi. Cet exemple est devenu dans l’histoire militaire de la Chine un modèle classique de victoire remportée par une armée faible sur une armée forte. Voici la description qu’en fait l’historien Tsouokieou Ming.

Au printemps, l’armée de Tsi partit en guerre contre nous. Le duc allait livrer bataille quand Tsao Kouei lui demanda audience. Les voisins de Tsao lui dirent : »La guerre est l’affaire des dignitaires, pourquoi t’en mêles-tu ? » Tsao Kouei leur répondit : « Les dignitaires sont des gens médiocres ; ils ne voient pas loin. » Aussi se présenta-t-il au duc et lui demanda : « Sur quoi t’appuies-tu pour combattre, ô prince ! » Et celui-ci lui répondit : « Jamais je n’ai joui seul des vêtements et des aliments, je les ai toujours partagés avec les autres. » Tsao lui répliqua : « Tu n’as pas comblé tout le monde de ces petites faveurs, le peuple ne te suivra pas, ô prince ! » Et celui-ci dit : « J’ai toujours apporté en offrande aux dieux autant d’animaux, de jade et de soie que je l’avais promis ; j’ai toujours agi avec honnêteté. » Tsao Kouei lui répliqua : » Cette piété n’est pas universelle, les dieux ne te béniront pas. » Et le duc lui dit : « Bien qu’il soit au-delà de ma portée de m’occuper personnellement des détails de tous les procès, grands et petits, je juge toujours selon l’équité ». Alors Tsao Kouei lui répondit : »Ceci témoigne de ton dévouement au peuple et maintenant tu peux aller livrer bataille ! Lorsque tu partiras, ô prince, permets-moi de t’accompagner ! » Le duc l’emmena avec lui sur son char et livra bataille à Tchangchao. Le duc allait battre le tambour pour lancer l’attaque quand Tsao Kouei lui dit : « Pas encore ! » A trois reprises, les tambours de Tsi retentirent. Alors Tsao Kouei déclara : « Le moment est venu ! » Les troupes de Tsi cédèrent et le duc s’apprêta à les poursuivre. Mais Tsao Kouei lui dit : » Pas encore ! » Il descendit de son char, examina les traces des chars ennemis, puis remontant sur l’accoudoir, il regarda au loin et dit : « Le moment est venu ! » Alors commença la poursuite des troupes de Tsi. Après la victoire, le duc interrogea Tsao Kouei sur les raisons de ses actes, et celui-ci répondit : « La guerre est affaire de courage. Le premier roulement de tambour élève le moral ; au deuxième, il baisse ; avec le troisième, il s’écroule. L’ennemi n’avait plus de courage, et nous nous en étions remplis ; c’est pourquoi nous avons vaincu. Cependant, lorsqu’on se bat contre une grande principauté, il est difficile d’en connaître les forces. J’ai redouté une embuscade. Aussi ai-je regardé les traces des chars de nos ennemis, elles se mêlaient confusément ; j’ai regardé leurs étendards, ils étaient abaissés, nous pouvions entamer la poursuite. »

Ce fut un cas où un Etat faible résista à un Etat fort. On parle dans le récit de préparation politique à la guerre – s’assurer la confiance du peuple ; du terrain propice au passage de la contre-offensive ; du moment favorable au déclenchement de la contre-offensive – quand l’ennemi n’avait plus de courage alors que nous, nous en étions remplis ; du moment favorable où fut déclenchée la poursuite – quand les traces de char se mêlaient confusément et que les étendards étaient abaissés. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une grande bataille, on voit exposés dans ce récit les principes de la défense stratégique. L’histoire militaire de la Chine abonde en exemples de victoires obtenues grâce à l’application de ces principes. »

extrait de Mao Zedong, Problèmes stratégiques de la guerre révolutionnaire en Chine, décembre 1936

(in Mao, stratège révolutionnaire, textes choisis, éditions du Félin, Paris, 2002, p. 85-87)

Zhensheng raconte ses origines

« Le lendemain de ma naissance, mon père écrivit une lettre à mon grand-père pour lui demander de me donner un nom. Mon grand-père était un humble paysan de la province du Shandong, mais il s’était préparé au certificat d’étude du comté durent la dynastie Qing et avait la réputation d’être un homme très érudit « dans dix li [1 li = 500 mètres] et huit villages à la ronde ». Au bout du compte, il donna un nom à ses dix-neuf petits-enfants, garçons et filles.

Après avoir consulté le Yijing, ou Livre des mutations, il détermina que le nom le plus propice pour moi devait compter vingt-neuf traits de pinceau. Selon l’arbre généalogique de notre famille, Zhen était le nom attribué aux garçons de ma génération ; mon grand-père y ajouta Sheng. Ensemble des deux caractères étaient l’abréviation de « Comme un chant qui s’élève, ta renommée atteindra les quarte coins du monde ». En me baptisant ainsi, il prédit donc mon sort ; je ne serais pas travailleur manuel. J’irais au collège, je gagnerais de l’argent et ma réputation excéderait même la sienne. Ce serait une vie remplie d’épreuves, mais je survivrais. Je trouverais toujours de l’aide lorsque j’en aurais besoin. Parvenu à un âge avancé, je n’aurais plus aucun souci à me faire.

C’était la fin du mois de septembre 1940. Le port de Dalian [nom chinois de Port Arthur, port du Mandchoukouo], dans la province de Liaoning où habitaient mes parents, était alors occupé par les Japonais, ainsi que tout le nord-est de la Chine, intégré à l’Etat fantoche du Mandchoukouo, et il n’y avait guère de raisons d’être optimiste. Mon père était cuisinier à bord d’un vapeur (un excellent cuisinier) et il lui arrivait de naviguer jusqu’à Hong-kong, la Corée, Taïwan et même Singapour. Du fait des combats pendant la Seconde Guerre mondiale, le trafic maritime fonctionnait au ralenti ; aussi mon père perdit-il sa place. Puis, quelques mois après avoir donné naissance à ma petite soeur, alors que j’avais trois ans, ma mère mourut. Je n’en garde aucun souvenir.

Après le décès de ma mère, pour échapper au tumulte du conflit [en 1944], mon père résolut de nous ramener dans son village natal situé dans le comté de Rongcheng, au coeur de la province de Shandong, alors sous contrôle des forces anti-japonaises tant nationalistes que communistes. En réalité, mon père avait deux femmes, ce qui n’était pas si inhabituel pour les hommes de sa génération. Lorsqu’il avait épousé ma mère à Dalian, il était toujours marié à la première. Il avait même eu un fils avec elle. Ils vivaient au village. (…)

Après avoir perdu son emploi en ville, et dérouté par la vie à la campagne, mon père devint de plus en plus nerveux et irascible ; il se disputait souvent avec sa femme. Leur fils Zhenli en souffrit tout particulièrement. (…)

Tandis que nationalistes et communistes se disputaient la province, certains rallièrent les forces de Tchang Kaï-chek, d’autres celles de Mao Zedong. Zhenli s’engagea dans l’armée révolutionnaire. Il n’avait que seize ans, il mentit sur son âge afin de se faire enrôler. En intégrant les rangs de l’armée, il pouvait subvenir à ses besoins, être indépendant. En réalité, les disputes provoquées par mon père et l’amour que sa mère reporta sur nous [Zhensheng et sa soeur] furent selon moi à l’origine de son départ ; il se sentait négligé. Toute ma vie, je me suis senti coupable. (…)

Zhenli faisait partie de l’armée de la Huitième route de Mao lorsqu’il fut tué en septembre 1949 dans un endroit appelé Mouping, quelques semaines avant la fin de la guerre civile. Il avait dix-sept ans. Un jour, un cadre du village débarqua chez nous. Après sa visite, ma mère éclata en sanglots. Ensuite on cloua sur notre porte une pancarte en bois où l’on pouvait lire : « Famille glorieuse de martyrs ». Je me rappelle très bien qu’après cela, pendant la fête du printemps, le nouvel an chinois, les cadres du village conduisaient un groupe de gens chez nous, tous armés de gongs et de tambours, et suspendaient une lanterne rouge devant notre maison. Une autre famille, qui vivait en face et dont le fils avait rallié l’armée des nationalistes de Tchang Kaï-chek se voyait attribuer une lanterne noire. Cette pratique avait pour seul but de les humilier. Entre-temps, la région avait été libérée par l’armée du président Mao. Nous étions considérés comme une famille révolutionnaire. »

extraits de Li Zhensheng, Le petit livre rouge d’un photographe chinois, édition Phaidon, Paris, 2003, p. 19-21

LA STRATÉGIE POLITIQUE DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS EN 1940

«La politique actuelle du front national antijaponais uni n’est ni l’union sans la lutte, ni la lutte sans l’union, mais associe l’union à la lutte. Voici ce que cela signifie concrètement :

1) L’union de tous ceux qui combattent les envahisseurs japonais, c’est-à-dire l’union dans le front national antijaponais uni de tous les ouvriers, paysans, soldats, intellectuels et milieux d’affaires qui luttent contre les envahisseurs.

2) Une politique d’indépendance et d’autonomie dans le front uni. Nous avons besoin de l’indépendance comme de l’unité.

3) Dans le domaine de la stratégie militaire, cela signifie la guerre de partisans indépendante et autonome dans le cadre d’une direction stratégique unique. Pratiquer surtout la guerre de partisans, mais sans se refuser non plus à la guerre de mouvement, lorsque des conditions favorables sont réunies.

4) Dans la lutte contre la clique anticommuniste des jusqu’au-boutistes, cela signifie utiliser les contradictions existant dans son sein, gagner la majorité, lutter contre la minorité, anéantir nos adversaires un à un (…).

5) En ce qui concerne la politique pratiquée dans les régions occupées par l’ennemi et dans les régions sous la domination du Kuomintang, cela signifie, d’une part, le développement au maximum du front uni, et d’autre part, la dissimulation de notre activité et la simplification de notre structure sur le plan de l’organisation et de la lutte ; cela comporte le passage dans la clandestinité pour une longue période et l’accumulation des forces en attendant le moment favorable.

6) Dans les rapports avec les différentes classes du pays, la politique fondamentale est le développement des forces progressistes, la conquêtes des forces intermédiaires et l’isolement de la clique anticommuniste des jusqu’au-boutistes.

7) A l’égard de la clique anticommuniste des jusqu’au-boutistes, cela signifie une politique révolutionnaire double consistant, tant qu’ils sont encore susceptibles de lutter contre les envahisseurs japonais, à pratiquer une politique d’union avec eux ; mais dans la mesure où les jusqu’au-boutistes luttent obstinément contre les communistes, à pratiquer une politique tendant à les isoler (…).

8) Même parmi les collaborateurs et les éléments pro-japonais, il y a des gens ayant une position double. A leur égard, nous devons aussi pratiquer une politique révolutionnaire double : dans la mesure où ils ont une position pro-japonaise, nous devons pratiquer une politique visant à lutter contre eux et à les isoler ; mais dans la mesure où ils hésitent, notre politique est d’essayer de les attirer de notre côté et de les gagner à nous. Il faut faire une différence entre les gens ayant une position double et les collaborateurs endurcis dans le genre de Wang Tsing-wei, Wang Yi-tang et Che Yeou-san. (…)

9) Nous devons nous comporter avec l’impérialisme de la même façon. Bien que le Parti communiste soit contre tout impérialisme, il faut cependant faire une distinction entre les impérialistes japonais qui ont entrepris une agression contre la Chine, et les autres impérialistes qui ne se livrent pas actuellement à une agression ; il faut également faire une différence entre les impérialistes allemands et italiens qui ont conclu une alliance avec le Japon et reconnu le Mandchoukouo et les impérialistes anglais et américains qui s’opposent au Japon ; il faut aussi faire une distinction entre l’Angleterre et les Etats-Unis de la période où ils pratiquaient la politique de Munich pour l’Extrême-Orient et nuisaient à la Chine dans sa lutte contre les envahisseurs japonais, et l’Angleterre et les Etats-Unis d’aujourd’hui, qui ont renoncé à cette politique et aident la Chine dans sa lutte de résistance. Nos principes tactiques consistent de même à tirer profit des contradictions, à gagner la majorité à lutter contre la minorité, à anéantir les adversaires un à un. En politique extérieure, nous différons du Kuomintang. Le Kuomintang prétend : « Il n’y a qu’un seul ennemi, tous les autres sont des amis» ; et il donne l’impression de traiter tous les pays, à l’exception du Japon, sur un pied d’égalité, mais il s’oriente en fait vers l’Angleterre et les Etats-Unis. Quant à nous, nous devons faire des distinctions. La première, entre l’URSS et les pays capitalistes ; la deuxième, entre l’Angleterre et les Etats-Unis, d’une part, l’Allemagne et l’Italie, d’autre part ; la troisième entre les peuples d’Angleterre et des Etats-Unis et les gouvernements impérialistes de ces deux pays ; la quatrième, entre la politique de l’Angleterre et des Etats-Unis à l’époque du Munich d’Extrême-Orient et leur politique actuelle. C’est sur ces distinctions qu’est fondée notre politique.»

MAO ZEDONG , «Directive intérieure au Parti», 25 décembre 1940, in Sur notre politique, Beijing, 1961, pp.3-8.

« Le communiste doit être toujours prêt à défendre fermement la vérité, car toute vérité s’accorde avec les intérêts du peuple. Il sera toujours prêt à corriger ses fautes, car toute faute va à l’encontre des intérêts du peuple. »

(extrait de MAO ZEDONG, Du gouvernement de coalition., 24 avril 1945)

Extrait d’une interview de Mao en avril 1946 par la journaliste américaine Anna Strong.

« Tous les réactionnaires sont des tigres en papiers. En apparence, ils sont terribles mais en réalité, ils ne sont pas si puissants. A envisager les choses du point de vue de l’avenir, c’est le peuple qui est vraiment puissant, et non les réactionnaires. (…)

Prenez le cas de la Chine. Nous n’avons que millet et fusils pour toute ressource, mais l’Histoire prouvera en fin de compte que notre millet et nos fusils sont plus puissants que les avions et les tanks de Tchang Kaï-chek. Bien que le peuple chinois ait encore à faire face à beaucoup de difficultés et doive souffrir longtemps encore sous les coups des attaques conjuguées de l’impérialisme américain et des réactionnaires chinois, le jour viendra où ces réactionnaires seront battus et où nous serons victorieux. La raison en est simple : les réactionnaires représentent la réaction, nous représentons le progrès. »

(cité par J. Bouillon (coll.), Le Temps présent (le XXe siècle depuis 1939) , Bordas, Paris, 1983, pp. 409-410)

Même texte avec quelques rajouts

« La bombe atomique est un tigre de papier dont les réactionnaires américains se servent pour effrayer les gens. Elle a l’air terrible, mais en fait, elle ne l’est pas. Bien sûr, la bombe atomique peut faire d’immenses massacres, mais c’est le peuple qui décide de l’issue d’une guerre, et non une ou deux armes nouvelles. (…) Tous les réactionnaires sont des tigres en papiers. En apparence, ils sont terribles mais en réalité, ils ne sont pas si puissants. A envisager les choses du point de vue de l’avenir, c’est le peuple qui est vraiment puissant, et non les réactionnaires.

Tchang Kaï-chek et les réactionnaires américains qui le soutiennent sont aussi des tigres en papiers. (…)

Nous n’avons que millet et fusils pour toute ressource, mais l’Histoire prouvera en fin de compte que notre millet et nos fusils sont plus puissants que les avions et les tanks de Tchang Kaï-chek. Bien que le peuple chinois ait encore à faire face à beaucoup de difficultés et doive souffrir longtemps encore sous les coups des attaques conjuguées de l’impérialisme américain et des réactionnaires chinois, le jour viendra où ces réactionnaires seront battus et où nous serons victorieux. La raison en est simple : les réactionnaires représentent la réaction, nous représentons le progrès. »

« Le caramarade Mao Zédong sur l’impérialisme », Pékin, éd. 1966, cité par J. Marseille (coll.) in Le Monde de 1939 à nos jours, Nathan, Paris, 1998

____________________________________________________

« L’apport essentiel du maoïsme, si l’on conserve ce terme par commodité, ne se trouve donc pas dans une modification de la théorie révolutionnaire. Le maoïsme ne constitue pas la paysannerie en classe révolutionnaire dotée dans l’absolu d’un « mandat » quasi messianique. Il ne remet pas en question la subordination à long terme de la paysannerie par rapport aux forces historiques modernes qui sont seules capables de conduire la révolution à la victoire.(…)

L’innovation fondamentale de Mao se trouve ailleurs : à savoir dans la découverte quasi physique des immenses potentialités révolutionnaires de la paysannerie dans un grand pays sous-développé comme la Chine. »

(extraits deJean Chesneaux, Le mouvement paysan chinois , 1840-1949 , Paris, ed. Seuil, 1976, p. 161)

Sur les nationalités

« Il faut octroyer l’autonomie à la Mongolie, au Tibet et au Turkestan chinois, et les transformer en fédérations démocratiques » (et prévoir) » l’unification sur la base de fédérations indépendantes, de la Chine proprement dite, de la Mongolie, du Tibet et du Turkestan chinois, et la création de la république fédérale de Chine ».

Tel est en partie la résolution du IIe congrès du parti communiste chinois de 1922.

« Depuis plus de cent ans, les nationalités, à la fois les Han et les nationalités-soeurs ont souffert de l’oppression commune de l’impérialisme étranger (…) En réponse aux complots agressifs des impérialistes, toutes les nationalités doivent consolider l’unification de la patrie (…). Le projet de constitution déclare que la république populaire de Chine est un état unitaire multinational et que toutes les régions de nationalités autonomes en sont des parties inséparables. »

Rapport sur la Constitution de 1962 de Liu Shaoqi, alors président de la République. Ce projet ne change pas la situation établie par la constitution de 1954 qui, de fait, ne sera pas remplacée.

(ces 2 passages sont extraits de L’Etat de la Chine , ouvrage collectif, éd. La Découverte, Paris, 1989, p.287)

La prise de Shanghai en 1949, souvenirs de Robert GUILLAIN

« « Les Martiens à Shanghai ! » Je me rappellerai toujours cette exclamation d’un vieux Français de Chine, embusqué avec moi dans l’encoignure d’une porte pour observer l’incroyable événement. Des soldats qui ne pillent pas, ne volent pas, ne violent pas, on n’avait jamais vu ça en Chine… Les voilà ! Là-bas, au pied des grands buildings de la banque et du commerce, ils arrivent vers nous en bon ordre (…), en file indienne. En tenue de toile verte, rapides, silencieux sur leurs sandales de paille ou leurs espadrilles, ils progressent par petits groupes, méthodiquement, le long des trottoirs. Ils avancent par sauts de puce, observent aux carrefours, surveillent les toits, visiblement préparés au combat de rue. (…) De rares civils chinois autour de moi se serrent contre des portes closes, observant la scène, muets. (…)

Les vivats pour la libération seront organisés un peu plus tard. Shanghai est l’image même de cette Chine fourbue qui passe au communisme parce qu’elle est tombée au plus profond de la pagaille et du désespoir. Ce n’est plus qu’une humanité chaotique, misérable et cynique, où tout a fait faillite. « Qu’ils arrivent vite, ça ne pourra jamais être pire ! », disaient les gens pendant le siège, l’énervant siège de près d’un mois qui a précédé leur arrivée. Le siège de Shanghai aura sans doute donné pour la dernière fois l’image d’une Chine ancienne où la guerre était encore, pour une bonne part, une farce tragi-comique qui se jouait entre généraux. Du côté communiste, Chen Yi, compagnon de Mao, attendait tranquillement que la ville fût assez mûre ou pourrie pour la cueillir avec un minimum de pertes. De ce côté-ci, Tang En-po, féal de Tchiang Kaï-Chek, annonçait quotidiennement, par une bruyante propagande, de sanglantes batailles et de grandes victoires, imaginaires. « Shanghai sera un second Stalingrad ! », proclamait le maire, sans rire. (…)

Le long suspense qui pesait sur Shanghai avait enfin une raison cachée, qui était déjà le secret de Polichinelle : la ville assiégée négociait sa reddition. Avec Chen Yi ? Non pas, mais avec son défenseur Tang En-po. Selon la vieille tradition, les guildes, les banques et les gros financiers discutaient âprement avec lui du nombre de barres d’or qui pourrait le persuader de décamper sans faire de malheur, sans livrer bataille. […] Enfin, le 25 mai, c’est l’arrivée des troupes de Chen Yi, sans combat, par l’ouest de la ville. (…)

Ces Martiens, on se raconte sur eux des histoires étonnantes. Décidément, ils n’enlèvent pas les filles, ils ne pillent pas, ils couchent sur le trottoir. (…) Des soldats campent devant une banque ; les employés leurs disent d’entrer. Réponse : « Surtout pas, il y a là-dedans de l’argent, nous aurions des tas d’ennuis. » Voici bien une autre surprise : les Martiens ne sont pas seulement dans l’armée, ils apparaissent aussi dans l’administration. Civils en uniforme, sans plus d’insignes que les militaires, anonymes et inclassables, ils se glissent sans rien déranger dans les bureaux pour y instaurer bientôt un travail acharné et des vertus insolites : austérité, incorruptibilité. (…) Ces conquérants sont en très petit nombre, perdus dans la masse des cinq millions d’habitants. (…) La multitude ne va-t-elle pas noyer cette minorité minuscule ? Non, c’est le très petit nombre qui va la domestiquer, la contaminer, la dominer. Rusés, les nouveaux maîtres ne prêchent pas le communisme, mais la doctrine d’une « première étape », la « nouvelle démocratie », qui ménage provisoirement les bourgeois et les capitalistes. Mais, déjà, le régime annonce qu’il n’est souple qu’avec les souples, qu’il sera intraitable avec quiconque lui résiste.

Le maître mot du moment est la rééducation. Shanghai, dès juillet, est devenue un gigantesque cours d’adultes. Chacun apprend les idées qu’il convient d’avoir. (…) En cet été brûlant, la révolution commence par des chansons. Dans de grands défilés organisés, la jeunesse, seule dans la population à montrer un enthousiasme sincère et bruyant, brandit au-dessus des têtes les portraits géants de Mao, dans le tintamarre infernal des gongs. Pour qui sait lire une foule, celle-ci présente déjà une image entièrement nouvelle de la cité, dont les habitants sont en train de subir une réorganisation par classes sociales, métiers, quartiers, usines, etc. »

Robert GUILLAIN, « Les Martiens prennent Shanghai… », in Le Monde, 22-23 mai 1983.

La mue de la Chine (1956)

« (…) J’avais quitté, fin 1949, une Chine où l’homme nouveau qui portait la marque communiste ou qui était en train de l’acquérir, vêtement, langage, style général et façon d’être était un être à part, littéralement noyé dans un océan, l’océan indifférent et immuable des Chinois de toujours. […] Aujourd’hui, d’un coup d’œil, il apparaît clairement que l’incroyable mutation s’est faite. Le style de l’isolé d’hier est devenu celui de l’océan des Chinois de maintenant. Et l’homme qui fait exception, c’est celui qui formait la multitude d’hier, le Chinois de toujours, qui n’est plus qu’un Chinois du passé. (…)

Simple rhabillage, sous lequel rien n’est changé ? Tout dément avec évidence cette hypothèse. Pour un “ancien de la Chine”, la Chine vue de ce train est marquée de changements à peine croyables. Je sais bien que le régime ne connaît pas de limites dans son souci d’organisation et de propagande, mais tout de même, il n’a pas truqué le décor sur 2 000 kilomètres à droite et à gauche du chemin de fer ? Une gare, des gares, toutes les gares, d’une propreté impeccable… (…)

Où sont les spectacles d’autrefois, les gares inondées d’une foule crasseuse, les haillons, les mendiants prostrés, les marmots quêteurs et voleurs, les bureaux sales, l’odeur de ce que je pense, et les mouches ? Ma première mouche, en vérité, je l’ai rencontrée au bout de plus de 1 000 kilomètres. (…)

Deux choses sont nouvelles. On voit partout, d’abord, les images qui montrent le développement du travail collectif et la présence de l’État : équipes organisées et encadrées, rassemblements de villageois, rendez-vous de paysans avec les collecteurs, leur apportant le grain ou le coton. Et la campagne, en second lieu, est habillée comme elle ne l’était pas autrefois. Je ne vois plus le long du train tout au moins, et cela du sud au nord de la Chine, l’extraordinaire vêtement du paysan chinois, habit d’arlequin de la misère, fait de cent pièces de haillons cousues ensemble. Et dans les villes, je n’ai à peu près jamais revu ce spectacle autrefois si courant : les hardes déchirées qui s’ouvrent sur de grands trous de peau nue. Le mendiant, le misérable, l’épave humaine, le vieillard déchu et abandonné, l’enfant vagabond, l’infirme vivant d’aumônes, toute cette ancienne cour des miracles a disparu. (…)

Hélas ! si j’aperçois du train, ici et là, des cités ouvrières plus nombreuses et plus vastes que je n’avais attendu, voici aussi l’océan des taudis anciens, quand le train traverse les villes. (…) Une [autre] chose me choque parce qu’elle est nouvelle et contraire à tout ce que j’attendais des Chinois : c’est l’effrayante uniformité de la multitude chinoise rhabillée en bleu.

J’y reviens parce que je soupçonne qu’il existe une articulation secrète entre cette pauvreté et cette uniformité. Ce n’est pas seulement parce que le régime communiste, après tout, en distribuant à six cents millions d’exemplaires ce bleu de chauffe, a apporté une réponse et un remède à la pauvreté. Mais c’est encore parce que pour qu’il ait pu imposer ce terrifiant manque d’originalité il a fallu qu’il ait affaire à une multitude non dégrossie, qui émerge encore à peine de la condition la plus arriérée. Et c’est surtout, voilà ce qui m’épouvante, parce que cette soldatisation de tout un peuple est bien faite pour retenir, ou rabaisser, les Chinois dans des privations et des sacrifices d’un autre ordre, la pauvreté ou l’appauvrissement des idées, de la personnalité, de l’esprit. Lutter contre la pauvreté des corps mais imposer en même temps la pauvreté des cerveaux, serait-ce un des mécanismes profonds du nouveau régime chinois ? »

Article de Robert GUILLAIN dans un numéro du Monde de 1956.

Rapport entre masses et parti

« Le Parti communiste chinois constitue le noyau dirigeant du peuple chinois tout entier. Sans un tel organe, la cause du socialisme ne saurait triompher (…)

« Il faut avoir confiance dans les masses; il faut avoir confiance dans le parti : ce sont là deux principes fondamentaux(…) »

Notre devoir, c’est d’être responsable envers le peuple. Chacune de nos paroles, chacun de nos actes et chacune de nos mesures politiques doivent répondre aux intérêts du peuple, et, si des erreurs sont commises, elles doivent être corrigées; c’est ce qu’on appelle être responsable devant le peuple(…). »

(citations du président Mao Tse-Toung extraites du « Petit livre rouge » (Edit. lang. étr., Pékin, 1950)

Le Grand Bond

« L’Anhui, depuis toujours une des provinces les plus pauvres de Chine, était durement touchée par la famine. Zeng Xisheng, secrétaire du parti pour l’Anhui, avait été l’un des plus fervents partisans du Grand Bond en avant — c’était lui qui avait fait découvrir les hauts fourneaux de poche à Mao. Au début de 1961, quelque dix millions de paysans de l’Anhui étaient menacés par la famine; au cours des mois suivants, des millions moururent de faim. (…) Ayant perdu tout enthousiasme pour le Grand Bond en avant, Zeng Xisheng s’efforçait désespérément de faire redémarrer la production agricole. Il avait commencé à distribuer des petits lopins de terre aux paysans, qui devaient s’engager à les cultiver et à remettre un certain pourcentage de leur récolte à la commune. (…)

Si la distribution de lopins de terre aux paysans constituait le moyen le plus efficace d’augmenter la production, cette politique était manifestement la meilleure pour la Chine. L’agriculture était l’activité la plus vitale du pays. Des millions de paysans mouraient de faim. Il fallait leur donner à manger. La majorité des dirigeants du pays avaient embrassé le socialisme parce qu’ils étaient convaincus que seul celui-ci pouvait venir à bout de la pauvreté, augmenter le niveau de vie de la majorité des Chinois, et faire de la Chine un pays riche et puissant. C’était pour cette raison, et non par principe, que j’étais en faveur du socialisme. Confrontés à une grave crise agricole, de nombreux cadres du parti estimaient que l’unique solution consistait à rendre de nouveau les paysans responsables de leur production. Lorsque la production augmenta effectivement, le nombre de partisans de cette innovation s’accrut également.

Le problème, c’était que cette politique avait un relent de propriété privée, ce qui était contraire aux principes socialistes. Le parti était divisé par des conceptions différentes du socialisme et du bien du pays. Mao croyait au socialisme par principe. Son idéal n’était ni la richesse, ni des rendements élevés, mais la propriété collective, la vie en commun, l’égalité, une forme primitive de partage des richesses. Il souhaitait, certes, que le socialisme augmente le niveau de vie des Chinois, mais cela venait en second lieu. Mao n’ignorait pas que les paysans voulaient avant tout être propriétaires de leurs terres. Ce que nous voulons, nous, déclara Mao, c’est le socialisme. Comme la production agricole connaît actuellement des difficultés, il est nécessaire de faire des concessions aux paysans. Mais ce n’est pas la voie que nous devrions emprunter à l’avenir.

(extraits de Li Zhisui, La vie privée du Président Mao, Librairie Plon, Paris, 1994, p. 392-394 (le docteur Li fut le médecin personnel de Mao de 1954 à 1976)).

En 1957, Mao et la bombe.

« Le dirigeant soviétique Anastassi Mikoyan vint rendre visite à Mao. Il était chargé d’une mission secrète (… ) conduire de difficiles négociations, la Chine ayant annoncé son intention de se doter d’armes nucléaires. Mao me demanda de le voir.

Petit et courbé, le dirigeant soviétique, âgé d’une soixante d’années, souffrait d’arthrite du dos et des jambes ; il se demandait si l’acupuncture pourrait améliorer son état. Pendant que nous discutions de sa santé, il m’offrit un verre de vodka et se mit à parler des dangers de la guerre nucléaire. Manisfestement ébranlé par ses pourparlers avec le Président, il était particulièrement choqué par la désinvolture de Mao concernant les pertes humaines.

Mao avait une fois de plus exposé sa théorie du tigre de papier . Selon lui, la Chine pouvait se permettre de perdre des dizaines de millions de vies humaines lors d’une guerre nucléaire. Mikoyan voulait me faire prendre conscience du terrifiant pouvoir destructeur de la bombre atomique. Il espérait que la Chine profiterait de l’expérience de l’Union soviétique et renoncerait à fabriquer elle-même la bombe. Le coût — des millions et des millions de roubles — n’était qu’une considération parmi d’autres. Il me parla aussi de l’anémie aplasique, maladie au cours de laquelle la moelle osseuse devient incapable de fabriquer des globules rouges, qui avait déjà tué un haut fonctionnaire soviétique chargé de tester la bombe.

Je suis médecin, répondis-je à ces mises en garde. Je sais très peu de chose sur la bombe nucléaire. Mais du point de vue de l’éthique médicale, j’y suis opposé. Elle est pareille aux autres armes : elle tue des hommes.

N’étant pas autorisé à parler de sujets aussi graves avec des dirigeants étrangers, je me sentis tenu de rapporter notre conversation à Mao. Dans l’optique de celui-ci, la bombe atomique était une question de contrôle, non de vies humaines. Mikoyan m’a également assuré que les bombes soviétiques suffisaient pour nos deux pays, me dit Mao. « Le parapluie nucléaire soviétique suffit à nous couvrit tous ». En fait, l’Union soviétique veut nous contrôler. Voilà pourquoi elle ne veut pas que nous ayons la bombe. La vérité, c’est qu’elle ne pourra jamais nous contrôler. L’Union soviétique est inquiète parce que nous ne l’écoutons pas. Elle craint que nous ne provoquions les Etats-Unis. Mais nous n’avons pas peur de nous heurter à d’autres pays. Je vais fabriquer la bombe atomique. Vous pouvez y compter. Personne n’a le droit de nous imposer des limites. Personne n’a le droit de nous menacer. Personne ne peut nous dominer.

Puisque Mao était prêt à risquer la vie de millions de Chinois ordinaires au cours d’une guerre nucléaire, que lui importait la mort de quelques dizaines de milliers de droitistes ? Peut-être ne donnerait-il pas lui-même l’ordre de leur exécution, (…), mais il ne ferait rien pour empêcher leur extermination. »

(extraits de Li Zhisui, La vie privée du Président Mao , Librairie Plon, Paris, 1994, p. 234-235)

Le schisme soviéto-chinois : le « Quotidien du peuple » et la question « de la guerre et de la paix »

Article publié par le Quotidien du Peuple (Renmin Ribao), organe du Parti communiste chinois, le 19 novembre 1963.

« Le fondement même de la théorie des dirigeants du Pcus (Parti communiste de l’union soviétique) dans la question de la guerre et de la paix, c’est que tout aurait changé avec l’apparition de l’arme nucléaire, que les lois de la lutte de classe auraient changé.

Dans sa lettre ouverte, le Comité central du Pcus dit que » les armes nucléaires et les fusées, mises au point au milieu de notre siècle, ont changé l’idée que l’on se faisait de la guerre « . En quoi a-t-elle été changée ?

Selon la direction du Pcus, avec l’apparition de l’arme nucléaire, il n’y a plus de distinction entre guerres justes et guerres injustes. » La bombe atomique, dit-elle, n’observe aucun principe de classe « , » la bombe atomique ne demande pas où est l’impérialiste et où est le travailleur, elle frappe des superficies, et c’est ainsi que pour tuer un monopoliste on détruirait des millions d’ouvriers « .

La direction du Pcus soutient qu’avec l’apparition de l’arme nucléaire les nations et les peuples opprimés doivent renoncer à la révolution, renoncer aux guerres justes que sont la guerre révolutionnaire populaire et la guerre de libération nationale. Sinon, l’humanité se verrait anéantie. Elle affirme qu’ » une petite » guerre locale » quelconque risque d’être l’étincelle qui allumerait la guerre mondiale « ; qu’ » aujourd’hui, n’importe quelle guerre, même quand elle débute par une guerre ordinaire, non nucléaire, pourrait se transformer en une guerre destructrice nucléaire et de fusées « , et qu’ainsi » nous détruirons notre Arche de Noé – la terre « .

La direction du Pcus estime que, devant le chantage nucléaire et la menace de guerre de l’impérialisme, il ne reste aux pays socialistes qu’à s’incliner, toute résistance étant inadmissible. Khrouchtchev a dit : » Il ne fait aucun doute que, si des maniaques impérialistes déclenchaient la guerre thermonucléaire mondiale, le système capitaliste qui engendre les guerres périrait inévitablement. Mais les pays socialistes, la cause de la lutte pour le socialisme dans le monde entier gagneraient-ils à une catastrophe thermonucléaire mondiale? Seuls des gens qui veulent sciemment ignorer les faits peuvent le croire. Quant aux marxistes-léninistes, ils ne peuvent songer à ériger une civilisation communiste sur les ruines des centres de la culture mondiale, sur un soi dévasté et contaminé par les retombées radioactives. Sans mentionner que pour beaucoup de peuples la question du socialisme ne se poserait même plus, car ils seraient physique- ment supprimés de la face de notre planète. »

En un mot, pour la direction du Pcus, depuis l’apparition de l’arme nucléaire, les contradictions entre le camp socialiste et le camp impérialiste, entre le prolétariat et la bourgeoisie des pays capitalistes, entre les nations opprimées et l’impérialisme ont toutes disparu. Toutes les contradictions de classe dans le monde auraient cessé d’être. Et la direction du Pcus considère les contradictions du monde contemporain comme n’en faisant plus qu’une, une contradiction de leur cru qui se résume à ceci : l’impérialisme et les classes et les nations opprimées se maintiendront tous en vie ou bien périront tous ensemble.

Chez les dirigeants du Pcus, on ne trouve plus trace de ce qui est marxisme-léninisme, Déclarations de 1957 et de 1960, socialisme et communisme; il ne reste plus rien, le vent a tout emporté.

Voyez la franchise avec laquelle s’exprime la Pravda : » Si la tête tombe, de quelle utilité sont encore les principes ? »

Cela revient à dire que les révolutionnaires qui sont tombés sous les coups des réactionnaires pour que triomphent les révolutions russes et la Révolution d’Octobre, les combattants qui ont donné héroïquement leur vie durant la guerre antifasciste, les héros qui ont versé leur sang dans la lutte contre l’impérialisme et pour l’indépendance nationale, les martyrs qui ont, à toutes les époques, donné leur vie pour la cause révolutionnaire étaient des imbéciles. Quel besoin avaient-ils de donner jusqu’à leur tête pour maintenir les principes?

C’est là pure philosophie de renégat. C’est une infamie que l’on ne doit trouver que dans la confession d’un traître.

C’est guidée par cette » théorie » du culte de l’arme nucléaire et du chantage nucléaire que la direction du Pcus estime que la voie pour sauvegarder la paix mondiale n’est pas celle de l’union de toutes les forces de notre époque qui défendent la paix et de la formation par elles du front uni le plus large pour lutter contre l’impérialisme américain et ses laquais, mais celle de la coopération entre les deux grandes puissances nucléaires, l’Union soviétique et les Etats-Unis, en vue de régler les problèmes mondiaux.

Khrouchtchev a dit : » Nous (l’Urss et les Etats-Unis) sommes les pays les plus puissants au monde. Si nous nous unissons dans l’intérêt de la paix, il n’y aura pas de guerre. Et si un fou s’avisait alors de déclencher la guerre, il nous suffirait de le menacer du doigt pour qu’il se calme. »

Tout le monde peut y voir clairement où en sont arrivés les dirigeants soviétiques, eux qui prennent l’ennemi pour l’ami.

Pour couvrir ses erreurs, la direction du Pcus n’hésite pas à s’en prendre à la juste ligne du Pcc (Parti communiste chinois) par le mensonge et la calomnie. Elle continue à maintenir qu’en préconisant le soutien à la guerre de libération nationale et à la guerre civile révolutionnaire des peuples le Pcc veut provoquer une guerre nucléaire mondiale.

Le mensonge est étrange. Le Pcc a toujours estimé que les pays socialistes doivent soutenir activement la lutte révolutionnaire des peuples, y compris la guerre de libération nationale et la guerre civile révolutionnaire. Ne pas le faire équivaudrait, pour eux, à renoncer aux devoirs qu’implique l’internationalisme prolétarien. En même temps, nous estimons que les nations et les peuples opprimés ne peuvent réaliser leur libération qu’en comptant sur leur propre lutte révolutionnaire résolue, que nul ne peut les remplacer dans cette tâche.

Nous avons toujours estimé que les pays socialistes ne doivent pas utiliser l’arme nucléaire, et n’en ont pas besoin, dans leur soutien à la guerre de libération nationale et à la guerre civile révolutionnaire des peuples.

Nous avons toujours estimé que les pays socialistes doivent s’assurer et conserver la supériorité nucléaire. C’est seulement ainsi qu’il sera possible de contraindre l’impérialisme à renoncer à la guerre nucléaire et de favoriser l’interdiction totale des armes nucléaires.

Nous avons toujours estimé qu’aux mains des pays socialistes l’arme nucléaire n’est jamais qu’une arme défensive qui doit leur permettre de résister à la menace nucléaire de l’impérialisme. Les pays socialistes ne doivent en aucun cas utiliser les premiers l’arme nucléaire, pas plus qu’ils ne peuvent jouer avec cette arme, opérer du chantage nucléaire ou miser sur l’arme nucléaire.

Nous nous opposons à la façon d’agir erronée des dirigeants du Pcus qui refusent de soutenir la lutte révolutionnaire des Peuples, nous nous élevons également contre leur attitude envers l’arme nucléaire, qui est erronée. Au lieu d’examiner sérieusement leurs erreurs, ils en sont arrivés à nous accuser de vouloir que les Etats-Unis et l’Union soviétique » se heurtent de front « , de vouloir les précipiter dans la guerre nucléaire.

Nous leur répondons : Non, chers amis. Ne recourez plus à ces mensonges et calomnies monstrueux. Le Pcc non seulement se déclare fermement opposé à ce que l’Union soviétique et les Etats-Unis se heurtent de front, mais il prouve par les actes qu’il cherche à empêcher un conflit armé direct entre les deux grandes puissances. La guerre de Corée pour résister à l’agression américaine, que nous avons menée ensemble avec les camarades coréens, et notre lutte contre l’impérialisme américain dans le Détroit de Taiwan en sont des exemples. Nous avons pris sur nous le lourd fardeau des sacrifices indispensables, et nous nous sommes placés au premier rang de la lutte pour la défense du camp socialiste, de sorte que l’Union soviétique pourrait se trouver en seconde ligne. Y a-t-il encore la moindre moralité prolétarienne chez les dirigeants du Pcus pour qu’ils en soient à tenir de tels propos mensongers ?

En fait, ce n’est pas nous mais la direction du Pcus qui s’est fréquemment vantée de ce qu’elle utiliserait l’arme nucléaire pour aider tel ou tel pays dans sa lutte anti-impérialiste.

Tout le monde sait que les nations et les peuples opprimés ne disposent pas d’armes nucléaires et que, par ailleurs, ils ne pourraient pas et n’auraient nul besoin de les utiliser pour faire la révolution. La direction du Pcus a, elle-même, admis que, dans les guerres de libération nationale et les guerres civiles, il n’y a souvent pas de ligne de front séparant nette- ment les adversaires et que, par conséquent, l’utilisation de l’arme nucléaire y est hors de question. Eh bien, nous voulons lui demander : Quel besoin un pays socialiste a-t-il d’appuyer les luttes révolutionnaires des peuples par l’arme nucléaire?

Nous voulons aussi lui demander : Et de quelle façon un pays socialiste utiliserait-il l’arme nucléaire pour soutenir la lutte révolutionnaire des nations et des peuples opprimés ? L’utiliserait-il là où se poursuit une guerre de libération nationale ou une guerre civile, soumettant par là et les révolutionnaires et les impérialistes à l’attaque nucléaire ? Ou prendrait-il l’initiative d’utiliser l’arme nucléaire contre un pays impérialiste qui mènerait une guerre d’agression avec des armes conventionnelles ? Il est évident que, dans l’un et l’autre cas, l’utilisation de l’arme nucléaire par un pays socialiste est absolument inadmissible.

En fait, lorsqu’elle brandit l’arme nucléaire, la direction du Pcus ne vise pas vraiment à soutenir la lutte anti-impérialiste des peuples.

Parfois, elle se contente de publier une déclaration qu’elle ne compte nullement honorer, ceci pour s’assurer du prestige à bon marché.

D’autres fois, par exemple dans la crise des Caraïbes, elle entre, en misant sur la chance, par opportunisme et par manque du sens des responsabilités, dans quelque partie nucléaire, et cela dans un but caché.

Et dès que l’adversaire a percé son chantage nucléaire à jour et lui oppose le sien, elle bat précipitamment en retraite, passe de l’aventurisme au capitulationnisme, et perd tout l’enjeu qu’elle a jeté dans la partie nucléaire.

Nous tenons à faire remarquer que le grand peuple soviétique et la grande Armée rouge ont été, sont et resteront une grande force de la défense de la paix. Mais la stratégie militaire de Khrouchtchev, fondée sur le culte de l’arme nucléaire et le chantage nucléaire, est totalement fausse.