Si Robert Badinter est resté avant tout comme le ministre de la justice, le Garde des Sceaux par excellence et l’homme ayant permis l’abolition de la peine de mort en septembre 1981, il serait réducteur et profondément injuste de ne pas évoquer ses autres combats qui, pour bon nombre, ont contribué à moderniser la justice et, souvent, en dépit d’une opinion publique défavorable… dans un premier temps.

En 1981, l’abolition de la peine de mort n’est pas la seule préoccupation de Robert Badinter. La dépénalisation de l’homosexualité en fait partie. Conscient de l’hypocrisie sociale entourant le statut des gays à l’époque, sa volonté est de mettre fin à la législation répressive qui date de 1942.

Son diagnostic demeure, hélas! d’actualité : on « sait quel type de société, toujours marquée par l’arbitraire, l’intolérance, le fanatisme ou le racisme, a constamment pratiqué la chasse à l’homosexualité » .

Il n’est alors pas le seul à porter ce combat pour l’égalité des droits, puisqu’il est soutenu par l’avocate et députée Gisèle Halimi mais aussi par François Mitterrand. Le combat devient alors celui de la gauche, au nom des droits de l’Homme sans exception, en dépit parfois du manque d’intérêt de cette dernière pour la question, voire de l’hostilité pour d’autres. Notons que la suppression du délit ne figure pas alors dans les 110 propositions du candidat Mitterrand qui avait, malgré tout, lâché quelques indices durant la campagne sur ses intentions.

Le 20 décembre 1981, Gisèle Halimi et Robert Badinter interviennent pour défendre leur point de vue quant à l’évolution de la loi. La retranscription des propos de ce dernier que nous vous proposons ici, à travers de larges extraits, démontre la puissance de son argumentation. Ce n’est, alors, que le début d’une intense passe d’armes verbale où l’homophobie fait face à l’universalisme.

En effet, voté avant Noël 1981, le texte fait ensuite l’objet d’une interminable navette parlementaire entre l’Assemblée et le Sénat. Il est débattu le 5 mai 1982 au Palais du Luxembourg, puis le 8 juillet, et enfin le 23, à nouveau en fin de session, au début août, en plein cœur de l’été 1982.

La dépénalisation de l’homosexualité est définitivement votée le 4 août 1982 : l’article 331 alinéa 2 du Code pénal qui établissait une différence de majorité sexuelle entre les relations homosexuelles (18 ans) et hétérosexuelles (15 ans) est abrogé.

[…]

Si le Gouvernement souscrit ainsi pleinement à l’initiative de votre commission demandant la suppression du deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal relatif à ce que l’on appelle le délit d’homosexualité, c’est qu’il s’agit là d’une incrimination d’exception dont rien, même pas la tradition historique, ne justifie le maintien dans notre droit pénal.

L’exposé très complet qui a été fait par Mme le rapporteur de la commission des lois me permettra d’aller à l’essentiel. Deux questions se posent. Premièrement, la disparition du deuxième alinéa de l’article 331 est-elle de nature à affaiblir notre arsenal répressif s’agissant d’atteintes à l’intégrité et à la dignité de la personne des mineurs de quinze à dix-huit ans ? Deuxièmement, l’abrogation de cet article contribue-t-elle au contraire à libérer notre droit des pesanteurs oppressives qui l’affectent encore ? À la première question — affaiblirions-nous notre droit pénal par la suppression de l’alinéa 2 de l’article 331 ? — la réponse du Gouvernement est négative, et ce pour deux raisons.

La première est d’ordre juridique. Nous disposons dans nos lois d’un ensemble très complet et très rigoureux de textes permettant d’assurer la protection des mineurs de quinze à dix huit ans contre toutes les formes d’attentats aux moeurs. Sans reprendre le détail des textes, je rappellerai simplement à l’Assemblée que des peines sévères punissent, dans notre droit : le proxénétisme sous toutes ses formes, et notamment à l’égard de mineurs : l’incitation de mineurs à la débauche ; le détournement de mineur ; l’attentat à la pudeur commis avec violence contre des mineurs ; l’attentat à la pudeur commis sans violence à l’égard d’un mineur de plus de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur lui ; enfin, depuis la loi du 23 décembre 1980, le viol lui-même, dans sa nouvelle définition qui s’applique aussi bien lorsque auteur et victime sont du même sexe. […]Une évidence s’impose : pendant cent cinquante ans, comme l’a rappelé Mme le rapporteur, de 1791 à 1942, la loi pénale française a refusé la répression de l’homosexualité en tant que telle, c’est-à-dire entre personnes consentantes, y compris si l’une d’elles ou les deux étaient des mineurs de plus de quinze ans. […]

Les années 1791 à 1942 ne sont pourtant pas, historiquement, ce qu’on peut appeler une période de libertinage ou de laxisme dans les mœurs ; c’est l’époque du triomphe de la morale bourgeoise, avec ce qu’elle comportait de valeurs et de rigueur au moins proclamées dans le domaine des mœurs. Croit-on vraiment que si les champions de l’ordre moral si exigeants du XIXe siècle – qu’ils s’appellent Odilon Barrot, Mole ou le duc de Broglie – avaient considéré que la sauvegarde des mineurs contre ce qu’ils appelaient le « désordre des mœurs » passait par la répression pénale de l’homosexualité, ils n’auraient pas saisi les assemblées parlementaires, alors composées en majeure partie de notables, de projets de textes répressifs identiques à l’article 331, deuxième alinéa ? Rendons-leur à cet égard, témoignage ; si Oscar Wilde a été condamné par la justice anglaise pour avoir séduit Lord Douglas, nous savons que Verlaine ne pouvait être poursuivi par la justice française pour avoir séduit Rimbaud, âgé de dix-sept ans, à moins d’ailleurs, que la séduction ne fût en sens contraire. Tous les rapports de police de l’époque témoignent que la liaison était notoire. Alors, interrogeons-nous ! La justice anglaise s’est-elle trouvée grandie d’avoir détruit moralement et physiquement Oscar Wilde ? Et l’homosexualité chez les jeunes gens de l’aristocratie anglaise s’est-elle trouvée réduite par ces pratiques répressives ? À lire les mémoires de l’époque, il est permis d’en douter.

En réalité, ces législateurs du XIXème siècle savaient fort bien – je n’ose pas dire par expérience séculaire – que jamais la répression pénale n’a eu à l’égard de l’homosexualité, la moindre efficacité. Nul d’ailleurs ne le savait mieux que notre éminent prédécesseur, l’archichancelier de l’Empire, M. Cambacérès l’un des auteurs du Code pénal, bien connu au Palais-Royal sous le sobriquet de « Tante Urlurette ».(Rires sur les bancs socialistes)

M . Pierre Bourguignon. Très bien !

M . le garde des sceaux. Juriste de la fin du XVIIIème siècle siècle, il avait vécu, comme ses pairs, dans une société où on lisait, notamment dans le Grand traité de la justice criminelle de France, de Jousse, édition de 1771, tome IV, au chapitre intitulé : De la sodomie et autres crimes contre natures : « La peine de ce crime est de condamner à être brûlés vifs tous ceux qui sont coupables de ce crime — Tum ogentem quam patientem — quelquefois de condamner simplement les coupables à mort et ensuite à être brûlés, ce qui dépend des circonstances. Texte terrible ! Mais les juristes de l’Empire, tous formés sous l’Ancien régime, savaient que derrière ces fulminations, héritage de l’Inquisition, se cachait, en réalité, une pratique judiciaire tout à fait différente et très révélatrice. Cette pratique est, jusqu’au XVIIIème siècle presque impossible à apprécier, parce que, en principe, compte tenu du scandale, les pièces du procès du sodomite, sinon l’auteur de l’infraction lui-même, devaient être brûlées. La documentation est donc rare. Mais elle devient plus complète et très précise à partir du XVIIIème siècle. La jurisprudence du Parlement de Paris, juridiction d’appel obligatoire, nous est connue. Sur douze condamnés à de fortes peines en première instance, six furent acquittés par le Parlement et, parmi les condamnés, seuls ceux qui avaient commis des crime, graves, hors toute infraction de sodomie, connurent les rigueurs de la loi . En particulier, si le 1er octobre 1783, le capucin Pascal fut rompu et brûlé vif, c’est que outre la séduction et la sodomie, il avait commis sur la victime, un jeune homme de dix-sept ans, une tentative d’ assassinat en lui portant quatorze coups de couteau.

En réalité, au-delà de la justice solennelle du XVIIIème siècle des parlements, que les auteurs du code pénal connaissaient parfaitement, s’exerçait une répression policière, totalement arbitraire, de l’homosexualité, dont le pouvoir royal et surtout le lieutenant général de police étaient les maîtres. Si les coupables étaient de grands seigneurs, cela s’arrangeait, même si le scandale était patent à la Cour, par des lettres de cachet de brève durée.

Mais si le chevalier de la manchette était de moindre origine, alors les « mouches » de la police le guettaient et le provoquaient dans les cabarets et les promenades — aux Percherons, aux Tuileries, à la Demi-Lune. Ensuite, c’était l’arrestation au nom du roi et la conduite au Petit Châtelet. Après quoi, la femme ou les amis négociaient avec le lieutenant de police la libération du détenu, laquelle intervenait au bout de quelques semaines.

Les rapports de police du XVIIIème fourmillent de renseignements sur cette police des moeurs. Le fichage était pratiqué avec minutie et la surveillance étroite.

[…]C’est en connaissance de cause de cette répression policière et judiciaire, que les législateurs du XIXème siècle ont refusé de faire de l’homosexualité un délit.

II aura fallu cent cinquante ans, il aura fallu le désastre de 1940 et la proclamation d’une idéologie officielle contraire à nos principes républicains de liberté pour qu’apparaisse dans notre droit moderne le délit d’homosexualité avec un mineur consentant de plus de quinze ans. Et il est singulier que l’on n’ait pas osé l’abroger jusqu’à ce jour, même quand on en mesurait l’inutilité, ainsi que le reconnaissait dans cette même enceinte Mme Pelletier en 1930.

La leçon de l’histoire et celle de la réalité judiciaire se rejoignent ainsi. L’incrimination pénale de l’homosexualité, même s’agissant des mineurs de quinze à dix huit ans, ne relève pas des exigences de la sûreté publique. Elle relève bien d’un choix idéologique.Des deux fonctions qui sont celles du droit pénal — la fonction répressive et la fonction expressive — seule demeure la seconde s’agissant du délit d’homosexualité. En effet, on a voulu donner au problème du comportement homosexuel, qui ne peut se poser qu’en termes de choix individuel, c’est-à-dire en termes de liberté, une réponse normative, assortie de sanctions pénales.

Certains qualifient encore l’homosexualité de perversion. L’Assemblée permettra au juriste que je suis de lui faire observer qu’une telle application constitue une véritable perversion du droit, car le législateur ne peut apporter de réponse pénale à un problème d’ordre moral, qui relève d’un choix individuel. […]L’Assemblée sait quel type de société, toujours marquée par l’arbitraire, l’intolérance, le fanatisme ou le racisme, a constamment pratiqué la chasse à l’homosexualité. Cette discrimination et cette répression sont incompatibles avec les principes d’un grand pays de liberté comme le nôtre. Il n’est que temps de prendre conscience de tout ce que la France doit aux homosexuels, comme à tous ses autres citoyens dans tant de domaines.

La discrimination, la flétrissure qu’implique à leur égard l’existence d’une infraction particulière d’homosexualité les atteint — nous atteint tous — à travers une loi qui exprime l’idéologie, la pesanteur d’une époque odieuse de notre histoire.

Le moment est venu, pour l’Assemblée, d’en finir avec ces discriminations comme avec toutes les autres qui subsistent encore dans notre société, car elles sont indignes de la France. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des communistes.)

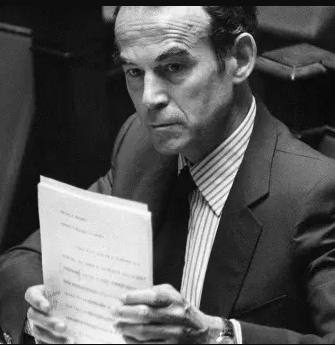

Robert Badinter – Ministre de la justice et Garde des Sceaux du gouvernement Mauroy, Assemblée Nationale, deuxième session du 20 décembre 1981, extraits pages 5370-5372, archives de l’Assemblée Nationale, disponible ICI