(Le texte a été corrigé par souci de clarté, il est accompagné de quelques photos et documents qui peuvent intéresser le lecteur parce qu’ils témoignent d’une époque et de ses pratiques sociales et administratives)

Claude Robinot

Une jeunesse viennoise

Puisque vous m’y avez encouragée, je vais essayer de vous raconter quelques souvenirs de mon enfance à Vienne et ensuite de ma jeunesse qui, forcément, se mélangent avec la guerre, puisque j’avais 17 ans en mars 1938, au moment de l’Anschluss.

Mais d’abord l’enfance. Mon père, Otto Hollub était employé de banque, originaire de Wimperg dans la Bohème tchécoslovaque (1). Il est décédé lorsque j’avais huit ans d’une septicémie après une banale appendicite. Je me rappelle quelqu’un de très doux et gentil, aussi j’étais très triste lorsque assez rapidement un monsieur que j’avais déjà vu pendant un séjour de vacances est venu s’installer à la maison. Il s’appelait Richard Fuchs et a quitté sa femme à l’annonce de la mort de mon père. Au bout de quelques temps, on m’a dit de l’appeler « papa » et ma mère était devenue « Madame Elsa Fuchs ». Ma mère née Elsa Frohlich qui était devenue tchécoslovaque à son mariage avec mon père, retrouva la nationalité autrichienne avec son second mari, quant à moi je restais tchécoslovaque. Pourquoi je vous parle de tout cela ? Ces détails prendront par la suite une importance capitale.

Mais restons dans la chronologie, encore quelques mots sur mon enfance. J’étais entourée de ma mère et de mon beau-père qui est très rapidement devenu mon père car il a toujours été très bon pour moi (2).

Vimperk en 1929 avec son père et à Vienne avec sa mère et son beau-père

Il y avait aussi ma grand-mère, je me plaisais beaucoup dans le magasin de timbres en caoutchouc qu’elle tenait seule depuis la mort de son mari (j’avais cinq ans). Deux ouvriers y travaillaient, un graveur et un imprimeur. De temps en temps, j’allais livrer des timbres ou des bijoux gravés. Il y avait aussi tante Anna, la demi-sœur de ma grand-mère, qui était ma « maman de réserve », car mes parents partaient souvent en voyage (Richard Fuchs était voyageur de commerce). C’est chez tante Anna et oncle Dolfi son deuxième mari que j’étais le plus gâtée, pour les remercier, j’ai fait presque toutes les maladies infantiles chez eux. Anna tenait un commerce de pianos, héritage de son premier mari, elle est morte quand j’avais douze ans d’un cancer du poumon sans avoir jamais fumé de sa vie. Oncle Dolfi est mort en prison après l’Anschluss, il avait été arrêté en tentant de passer la frontière avec dans son sac quelques lingots d’or. Le premier mari de tante Anna est mort de folie au fameux «Steinhof » bâtiment que l’on aperçoit dans le film Amadeus de Milos Forman.

Quant à moi, j’ai quitté l’école à quinze ans, au désespoir de mon père, mais j’avais rencontré des filles qui apprenaient la couture et je voulais faire comme elles. Ma mère pensait que modiste serait plus facile, j’ai donc appris ce métier dans une école privée. Cela nous a bien servi par la suite, car à Nice, à notre arrivée en France et plus tard à Murat-sur-Vèbre dans le Tarn, ça a permis de mettre du « beurre dans les épinards » sauf que pendant la guerre il n’y avait plus de beurre ni même d’épinards.

A la fin de ces deux années d’études, j’ai obtenu un beau certificat, que je possède encore, décoré d’une « superbe » croix gammée. (3)

Le certificat de scolarité est surchargé d’une croix gammée, l’Autriche n’est plus qu’un Land du Reich. La rubrique religion est laissée vide…

En 1933, nous avons quitté notre appartement du VIIIe arrondissement pour habiter avec ma grand-mère dans un appartement proche de son magasin sur le quai François-Joseph. Nous étions en bordure de la forêt, j’avais vue sur le canal et le départ des bateaux-mouches. C’est là que j’ai appris à la radio la nouvelle de l’Anschluss. Je me souviens du déferlement des chemises brunes triomphantes sur le pont. A partir de là, notre vie a changé. Il n’était plus possible de rester en Autriche, bien qu’il soit interdit aux juifs autrichiens de quitter le pays. Ma mère a eu le courage d’aller au consulat tchèque avec le passeport périmé datant de son premier mariage et d’en demander le renouvellement pour nous deux. Elle a eu très peur lorsque l’employé a déchiré ce passeport et a disparu pendant un moment interminable. Il est ensuite revenu avec deux passeports flambant neufs ! Nous sommes donc parties, ma mère et moi à Prague, laissant derrière nous mon père et ma grand-mère, juifs autrichiens interdits de déplacement.

Fuir le nazisme à travers l’Europe

À Prague, nous avons été accueillies par une cousine de mon père naturel qui nous a trouvé une chambre et de quoi subsister. Ma mère vendait du café de porte en porte et moi je gardais une petite fille handicapée pendant les vacances de sa gouvernante. Ensuite j’ai fait seule la connaissance de mon oncle paternel et de sa femme, ma mère n’y était pas reçue, ils s’étaient fâchés pour une raison que j’ignore. Je les aimais bien, sa femme, qui était modiste, m’a procuré une place dans un atelier. J’y ai travaillé en silence, car je ne comprenais pas le tchèque et il était absolument interdit de parler allemand. Je me suis aperçue qu’un des employés était Sudète, car s’il parlait tchèque, dans son travail, il comptait silencieusement en allemand. Je m’ennuyais. Le soir, à l’heure de la sortie, il fallait passer chez la gardienne qui nous fouillait pour voir si on n’avait pas emporté un bout de ruban.

Après Munich, les Allemands occupèrent les Sudètes, la région d’origine de mon père n’étant plus considérée comme tchécoslovaque on nous mit à la porte. Heureusement, nous conservions notre passeport.

Mon beau-père qui cherchait le moyen de nous rejoindre, prit un train à Vienne qui en se rendant dans une autre région autrichienne traversait une petite partie de la Tchécoslovaquie. Il espérait un arrêt pour pouvoir se sauver. Peine perdue, le train ne stoppa qu’une fois la frontière passée. En désespoir de cause, il alla voir les douaniers autrichiens qu’il salua d’un grand «Heil Hitler » et expliqua que sa mère mourante, de l’autre côté de la frontière désirait le voir. Il leur promit de revenir et en gage de bonne foi, il leur laissa ses papiers d’identité. Ils gobèrent l’histoire. C’est ainsi que nous le vîmes débarquer à Prague. Libre mais sans papiers. Ma mère avait gardé le passeport de son premier mari, elle trouva quelqu’un qui savait falsifier les documents, il changea la photo et avec la peau blanche d’un œuf dur il transféra les tampons. C’est ainsi que « Richard Fuchs, citoyen autrichien » devint « Otto Hollub citoyen Tchèque » en usurpant l’identité de mon père décédé. Il la garda jusqu’à sa mort en juillet 1970. Ainsi Otto Hollub est enterré deux fois, une fois à Vienne, une fois à Paris.

Après Munich et l’occupation des Sudètes, on sentait qu’Hitler n’allait pas s’arrêter là. Nous avons donc décidé de partir pour l’Italie, mais il fallait traverser la Hongrie et la Yougoslavie avec des visas de transit. Pour obtenir ces documents, un des deux consulats, je ne me rappelle plus lequel, exigeait un certificat de baptême, vieux d’au moins cinq ans. On a trouvé un pasteur protestant qui, après quelques leçons de catéchisme et quelques présences aux services des dimanches nous a baptisés pour de vrai tous les trois, sans se faire trop d’illusion sur nos convictions religieuses. J’ai appris plus tard que lui-même était parti avant le début de la guerre à Londres en amenant des enfants juifs dont le frère d’une de mes amies que j’ai retrouvé à Nice. Ces certificats de baptême, je les possède encore. Nous avons bien sûr falsifié les dates et obtenu nos visas. (4)

Principales étapes d’un itinéraire de fuite : le passeport tchécoslovaque obtenu le 10 mai 1938 à Vienne permet de se réfugier à Prague début juillet. Après Munich en septembre 1938, il faut quitter le pays, les visas de transit hongrois et Yougoslave autorisent la traversée de ces pays début 1939.

Nous sommes donc partis de Prague en janvier 1939. Premier arrêt Budapest, on a passé la nuit dans la salle d’attente en compagnie de nombreux clochards, le matin, on eu la correspondance pour l’Italie. A la frontière entre la Hongrie et la Yougoslavie, on a fouillé nos valises de fond en comble et on nous a confisqué nos passeports qui ne nous ont été rendus qu’à la sortie du territoire. Par contre, les Italiens n’exigeaient aucun document. Nous sommes donc descendus à San Remo, sur la riviera italienne où, mon père, qui a toujours été un très grand joueur, (c’était son plus gros défaut) pensait sans doute faire fortune au casino. Naturellement, c’est le contraire qui se produisit. Je me rappelle les jours où l’on se nourrissait uniquement de mortadelle, ce qui coûtait le moins cher. Ma mère et moi ne possédions qu’une seule paire de bas pour deux. A cette époque, ça ne se faisait pas encore de sortir jambes nues. A la fin du mois de février, nous avons décidé de tenter notre chance en France, illégalement bien sûr. Nous sommes donc partis avec d’autres candidats à l’immigration pour traverser la frontière à Vintimille. A la douane, on nous a refusé l’entrée. Ca a été une longue journée d’attente et d’incertitude (un très mauvais souvenir). En contrebas de la douane, se trouvait la ligne de chemin de fer et pendant la nuit nous sommes passés là entre les rails en mettant les pieds sur les traverses pour ne pas faire de bruit. J’y repense souvent maintenant quand on parle des réfugiés qui tentent la même chose en traversant le tunnel sous la Manche. Ce fut un grand cri de joie lorsqu’on a vu la première affiche écrite en français, c’était « défense d’afficher », loi du je ne sais plus quelle date ! Nous avons trouvé un bus qui nous a amenés à Monte-Carlo où nous avons pu nous reposer un peu, dans un hôtel un peu louche, mais bien soulagés. Le lendemain, nous sommes partis à Nice où nous nous sommes présentés à la police qui nous a accordé une permission de séjour. (5) C’était le jour de mes 18 ans. Nous avons fêté mon anniversaire dans un petit bar en écoutant Rina Ketty, la grande vedette du moment qui chantait « j’attendrai ton retour… » Mais la fête a vite été gâchée par la présence de jeunes Allemands installés à une table à côté qui célébraient bruyamment l’annexion de Memel [petite ville de Lituanie revendiquée par Hitler].

L’année 1939 à Nice, dans le milieu des réfugiés étrangers

Nous sommes restés à Nice, ce fut pour nous l’occasion de rencontres amicales dans le milieu des réfugiés assez nombreux dans la ville. C’est là que j’ai commencé à exercer mes talents de modiste, ça faisait des rentrées d’argent. Par la suite ma mère apprit à fabriquer des cravates que mon père allait vendre auprès des particuliers. Il ne restait plus à Vienne que ma grand-mère qui avait dû abandonner son magasin à un bon aryen. Elle a finalement réussi à fuir avec l’aide d’un neveu converti, qui avait adhéré avec son frère aux S.A. et bénéficiait de complicités. A Vintimille, mon père put lui faire franchir la frontière sans trop de difficultés. La famille était à nouveau complète. Nous connaissions surtout des Autrichiens, pas de Français, aussi mes progrès en langue étaient très lents, j’avais des amies de mon âge et pendant quelques mois la vie sur la côte d’Azur a été très agréable, jusqu’à la déclaration de guerre. Nous avons dû à nouveau nous séparer de ma grand-mère autrichienne qui, bien que réfugiée, fut internée comme « ressortissante ennemie » dans l’épouvantable camp de Gurs (Pyrénées Orientales) qui avait servi à l’internement des réfugiés espagnols anti-franquistes. L’histoire de ce sinistre camp est aujourd’hui connue. A l’époque nous ignorions où elle se trouvait.

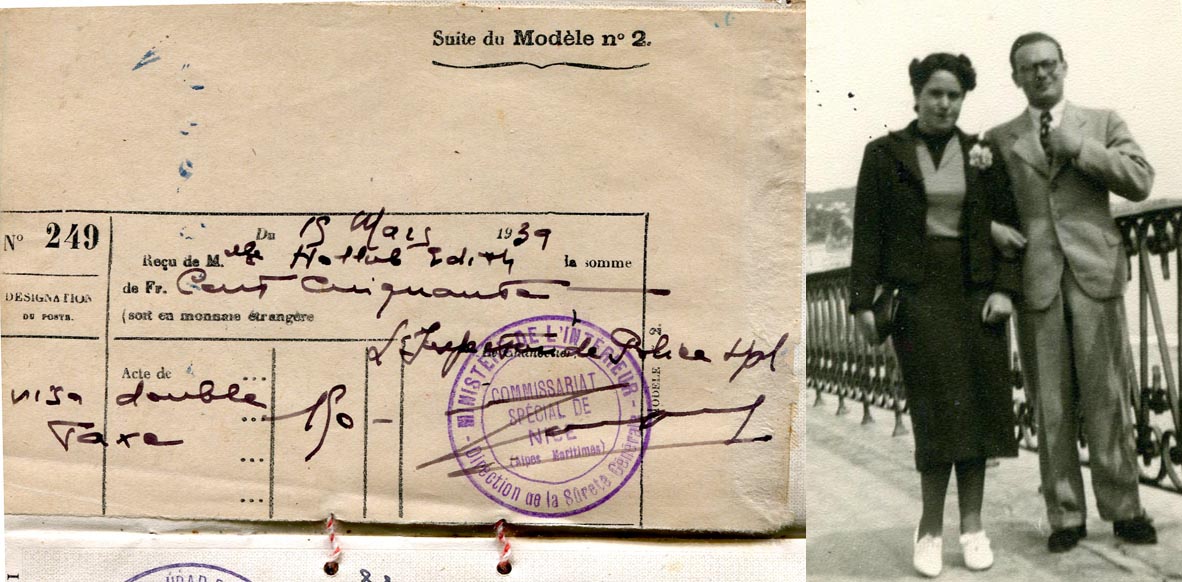

Visa de séjour obtenu à Nice en mars 1939, sur la promenade avec le cousin Fred, lui aussi réfugié

La France de la zone sud : Béziers, Murat-sur-Vèbre, 1940-1943

En mai-juin 1940, devant l’avance allemande et la débâcle, il fallut songer à repartir. Nous avons pris un train jusqu’à Agde où nous avons été très mal reçus par un officier français qui nous a envoyés sur la route de Capestang (près de Béziers) où se trouvait une unité militaire constituée de volontaires étrangers. Là on nous a expédiés par camion militaire jusqu’à Sète où trois bateaux anglais devaient appareiller le lendemain. Il pleuvait très fort, nous sommes restés au sec à attendre dans les camions. Le lendemain les bateaux avaient disparu, ils étaient partis la nuit dès l’annonce de la signature de l’armistice. Nous avons donc repris le train jusqu’à Perpignan, d’où nous avons essayé, mais en vain, de partir au Maroc (6), enfin quelque part où il n’y avait pas d’Allemands. Enfin, lorsque la situation s’est clarifiée et que nous avons appris que la zone sud ne serait pas occupée par les Allemands, nous nous sommes installés à Béziers. Entre-temps, ma grand-mère a été libérée du camp de Gurs dans des circonstances que j’ignore. Elle s’est rendue à Nice, chez notre ancienne logeuse qui l’a hébergée, le temps de trouver un train pour nous rejoindre à Béziers où la famille s’est retrouvée au complet. Après un hiver où nous avons eu très froid dans un appartement inconfortable, nous nous sommes installés rue de l’hirondelle, au dessus de la famille Bigou. (7)

Visa pour le Maroc mais la confusion des débuts de l’armistice rendent tout départ impossible.

Dita et ses parents à Béziers en 1942 à l’occasion d’une promenade au plateau des poètes

Là, nous étions très bien si ce n’est les problèmes de ravitaillement, car il n’y avait pas grand-chose à manger. Nous avons fait la connaissance de trois messieurs autrichiens, non juifs, qui étaient partis pour des raisons politiques, dont un qui était journaliste dans un journal chrétien d’Innsbruck. Je vous en parle, car il nous a été très précieux lors de notre départ pour la Suisse. En ce qui me concerne, je ne connaissais aucun jeune de mon âge, aussi, pour parler, d’autre chose que du ravitaillement et de la guerre je suis retournée à l’école, au collège en première comme auditrice libre, c’est à dire que je pouvais choisir les matières qui m’intéressaient et n’avais pas d’examen à passer. J’évitais les maths et les sciences, par contre cela m’a permis de faire des progrès en langue et de m’initier à la littérature française. Enfin j’avais une amie de mon âge, Lucette. Bref, à part la course à la nourriture, la vie était à nouveau agréable. En novembre 1942, les alliés ont débarqué en Afrique du nord, je me souviens que le lendemain, les allées Paul Riquet, principal lieu de promenade des Biterrois, étaient couvertes de monde, les gens se croisaient sans rien dire mais en se souriant et se saluant ostensiblement. Quelques jours plus tard, la zone sud était occupée, les Allemands étaient à Béziers, il fallut repartir. La famille Bigou, nos voisins avaient un parent, maire d’un petit village de 300 habitants dans le Tarn, sur leur recommandation, nous sommes donc partis à Murat-sur-Vèbre. Nous étions logés chez une certaine Madame Record dont le mari était prisonnier de guerre. Elle habitait en bas et nous occupions le premier étage. Là, j’ai recommencé à faire des chapeaux, en échange de ravitaillement. En face de nous, il y avait la gendarmerie, on était très amis avec les gendarmes, ainsi qu’avec le curé. On ne manquait pas une messe le dimanche, cela évitait les soupçons, malgré tout on n’était pas très rassurés, un jour ou l’autre les Allemands ou des Français collaborateurs pouvaient bien venir jusqu’ici. Aussi lorsque Fred, un neveu de mon père qui nous avait toujours suivis de loin, nous informa qu’il était réfugié en Suisse, nous avons décidé de le rejoindre. Heureusement, nous étions aussi restés en relation avec M. Jennewein, le journaliste d’Innsbruck réfugié en Savoie. Il avait des relations avec le clergé catholique et aidait les juifs à s’enfuir.

Fuir à nouveau : le refuge suisse

Nous sommes donc partis de Murat sur Vèbre, je crois en mars 1943, nous sommes descendus en car jusqu’à Castres où nous avons été contrôlés une première fois, ça fait toujours peur. Là, nous avons pris un train qui nous a amenés jusqu’à Grenoble où nous avons passé la nuit avant de partir pour Aix-les-Bains, où notre ami autrichien nous attendait. A l’époque, il n’y avait pas beaucoup de trains, il fallait attendre jusqu’au lendemain. On est entré dans le premier hôtel venu pour demander une chambre pour la nuit. La réceptionniste, d’un air très revêche nous a donné la clef. A peine avions nous posé la valise qu’on frappe à la porte. Deux officiers allemands sont entrés et ont fouillé nos bagages à la recherche d’armes. Ils sont repartis satisfaits. Dès leur départ, nous nous sommes dépêchés de ranger nos affaires et de redescendre pour aller ailleurs. La réceptionniste nous a fait un grand sourire en nous disant « j’espère vous revoir plus tard ». Le lendemain, nous sommes partis jusqu’à Aix-les-Bains et sommes allés directement dans un hôtel que nous connaissions d’avant la guerre. Il faut dire que mon père, a toujours été attiré par les endroits où il y avait des casinos, ce qui ne déplaisait pas non plus à ma mère. J’occupai une chambre pour moi seule, éloignée de celle de mes parents. Dans la nuit, nous fûmes contrôlés par des Français, j’ai eu encore très peur, ils nous confisquèrent nos papiers mais ils nous les restituèrent assez vite. Le lendemain, nous avons rencontré M. Jennewein qui nous a remis aux bons soins d’un jeune abbé. Avec lui, nous avons pris place dans un car qui nous amenait à Annemasse. Dans le car, nouveau contrôle d’identité, mais sur un signe du prêtre, ils se sont arrêtés avant le fond du car où nous étions placés. L’abbé nous a amenés dans une famille qui nous a hébergés plusieurs jours dans une chambre au-dessus de leur bureau (ils s’occupaient de transport). Nous avions ordre de ne faire aucun bruit pendant la journée. Deux jeunes gens sont ensuite venus pour nous conduire à la frontière suisse. Nous avons laissé à Annemasse les quelques bagages que nous transportions, nos logeurs les ont gardés et rendus à la fin de la guerre. Ce qui n’a pas été le cas de ceux que nous avions laissés à Murat sur Vèbre. Nous avons donc suivi nos deux guides, mon père portait la grand-mère qui était épuisée après cette longue marche. Nous sommes arrivés au bord d’un ruisseau dominé par une hauteur sur l’autre rive. Les deux jeunes gens nous ont dit de traverser le ruisseau et de grimper jusqu’au sommet, là haut nous serions en Suisse. Ce que nous avons fait, mais arrivés en haut, nous avons découvert un grand mur de fils de fer barbelés tout neuf. Nous avons longé ce mur, la grand-mère toujours dans les bras de mon père. Après un long moment, nous avons aperçu une ouverture par laquelle nous nous sommes faufilés. Il faisait nuit noire et sans rien voir nous avons entendu « haut les mains » et après un temps qui nous a paru interminable « vous êtes en Suisse ». C’était un douanier suisse qui nous a conduits jusqu’à son poste. Après lui avoir expliqué notre situation, il nous a dit qu’on avait eu de la chance, que de l’autre côté les Allemands avaient un poste de garde et qu’il était impossible qu’ils ne nous aient pas repérés. Simplement celui qui était de garde ce soir là, n’a pas voulu nous voir. Le douanier a ensuite téléphoné pour prendre des ordres à Genève d’où on est venu nous chercher pour nous conduire à la gendarmerie des Cropettes. Là on nous a parqués avec une dizaine d’autres personnes, couchés sur de la paille avec une couverture de la Croix-Rouge. On était enfermés à clef, un pauvre homme tambourinait sur la porte pour qu’on le laisse aller aux toilettes, il a fini par se soulager sur la paille. Cinq minutes plus tard, on nous a ouvert. Après un interrogatoire très serré sur nos antécédents et notre religion, on nous a conduits à Lausanne où nous avons été internés au « Signal », un ancien hôtel sur les hauteurs de la ville avec une très belle vue sur le Mont-Blanc. Là, mes parents et moi avions droit à une chambre plutôt rudimentaire mais pour nous seuls. Nous avons à nouveau été séparés de la grand-mère qui a été transférée à Lucerne dans un endroit plus confortable pour les personnes âgées. Le quatrième étage de l’hôtel était transformé en dortoir pour hommes seuls, le premier en dortoir pour femmes seules, elles dormaient dans des chambres de quatre avec un militaire en faction toute la nuit dans le couloir. Un autre militaire surveillait l’entrée du parc. Nous n’étions autorisés à sortir qu’une fois par semaine, toujours accompagnés d’un militaire, par petits groupes aux bains-douches. Les journées étaient rythmées par les corvées de pluches (patates et rutabagas le menu de tous les jours) la vaisselle pour les femmes et le balayage pour les hommes. Mon père faisait souvent un numéro de cirque avec le balai pendant que les autres faisaient le travail. Je me souviens qu’un jour un militaire ordonna à un vieux monsieur très digne, à barbe blanche de balayer la cour, plusieurs jeunes gens se sont proposés pour effectuer le travail à sa place, offre qu’il a déclinée. J’ai appris plus tard que ce vieux monsieur, avocat et député socialiste italien, était le frère du célèbre peintre Modigliani. Il n’est pas resté longtemps avec nous et a été transféré dans un autre camp de réfugiés. Il me revient en mémoire un autre souvenir douloureux. Un soir, l’abbé qui nous avait aidés à fuir est arrivé jusqu’au Signal avec une vingtaine d’enfants entre deux et dix ans dont les parents avaient été déportés. Après le départ de l’abbé, nous avons essayé de les occuper pendant que l’administration cherchait des familles qui voulaient bien les accueillir. Il y avait des frères et des sœurs, leur hantise était surtout de ne pas être séparés. Il y avait aussi un petit gamin de 2 à 3 ans qui serrait contre lui un petit téléphone en plastique avec lequel il voulait téléphoner à ses parents. Au bout de quelques jours, ils ont tous été placés. Nous n’étions plus qu’entre adultes de tous âges et de toutes nationalités. Il y avait des jeunes savoyards, des Alsaciens, Hollandais, Belges, Allemands, relativement peu de Juifs, des gens de toutes conditions, cela faisait un curieux mélange, souvent intéressant. Il y avait un journaliste belge qui nous faisait une revue de presse tous les soirs. On a organisé plusieurs activités, il fallait bien s’occuper. Au bout de quelques temps, mes parents ont réussi à se faire libérer avec un certificat médical et l’assurance de toucher quatre cents francs suisses tous les mois par le régime clandestin tchèque, installé en Suisse. Je suis donc descendue au premier étage pour partager une chambre avec trois autres filles. Un beau jour, on m’a mise dans un train pour que je me présente à une famille de la campagne bernoise. Là bas, je suis arrivée à me faire comprendre de la femme, les autres membres de la famille ne parlaient qu’un dialecte censé être de l’Allemand mais impossible à comprendre.

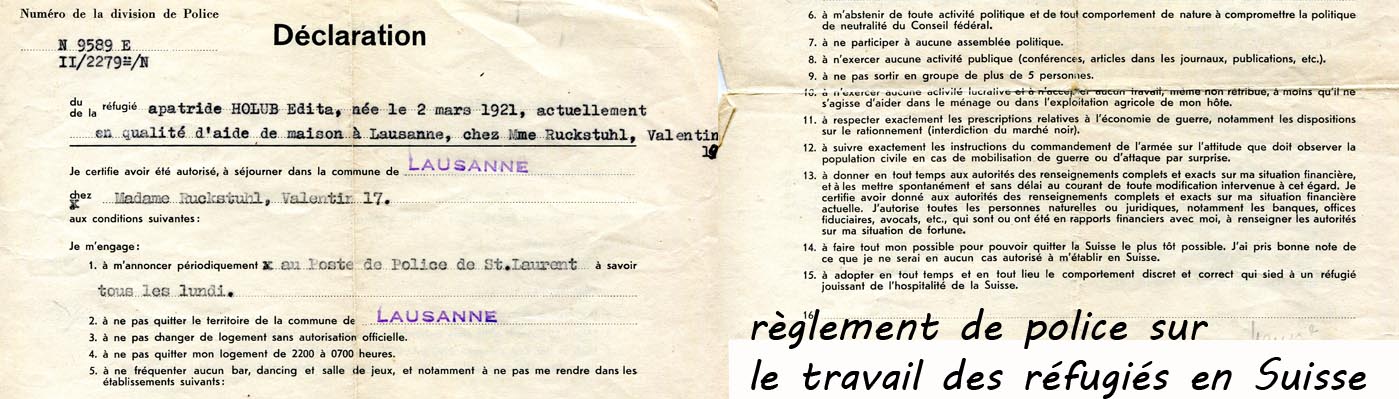

Dès le lendemain de mon arrivée, je suis partie avec toute la famille aux champs ramasser les gerbes de blé qu’ils moissonnaient. N’ayant jamais vécu à la campagne, je ne me voyais pas faire ça tout l’été, ni rester là tout l’hiver, aussi j’ai écris à mes parents, car j’avais le choix de travailler pour l’agriculture ou à la ville pour faire des ménages. Les deux emplois où l’on manquait de main-d’œuvre. (8) Mes parents m’ont trouvé un emploi pour faire le ménage dans une pension de famille à côté de chez eux. La personne était une personne âgée, elle était gentille ainsi que les pensionnaires. Mais, malgré cela, tout en sachant que c’était une situation provisoire due à la guerre, il y avait des tas de petites choses qui ont fini par me démoraliser et au bout de quelques temps j’avais de la fièvre tous les soirs, je faisais une dépression. Je me suis présentée dans un dispensaire pour une consultation, on m’a fait plusieurs tests, par exemple me piquer avec des aiguilles, je n’avais aucune réaction. Puis, un jour, sans rien me dire, on m’a amenée au milieu d’un amphithéâtre plein d’étudiants pour leur présenter mon cas. Ensuite ils m’ont donné un rendez-vous pour faire une ponction lombaire. J’étais tellement vexée, que je n’y suis jamais retournée. Mais étant malade, j’ai pu m’arrêter de travailler, j’ai donc rejoint mes parents. Nous avions une chambre pour nous trois, avec jouissance de la cuisine, c’est à dire en commun avec la propriétaire qui tenait une petite épicerie de l’autre côté du couloir. Quelques fois j’allais lui donner un coup de main, cela m’amusait, sauf quand certaines clientes faisaient des réflexions du genre : « il nous faut nourrir tout ça ». Mais j’étais heureuse et j’ai pu à nouveau m’inscrire comme auditrice libre à l’Université. J’ai pris comme options littérature française, littérature allemande, histoire de la musique et quelques heures de littérature russe. Il y avait aussi une belle bibliothèque où je pouvais emprunter des livres. En dehors de cela, je faisais divers travaux : ménage, garde d’enfants chez un pasteur, traduction d’une thèse d’étudiant allemand-français, cela rapportait un petit supplément d’argent et ça m’occupait. En somme une vie assez paisible, mais après la libération de la France, vous pensez bien qu’on n’avait qu’un désir, y retourner.

La fin de la guerre et l’installation dans la France libérée 1945

Mais cela était aussi compliqué que la première fois. J’ai même été me présenter chez les parents de Pierre Mendès-France (eux aussi réfugiés en Suisse) ils cherchaient à amener avec eux une personne qui s’occuperait du ménage à leur retour. Mais l’affaire ne s’est pas conclue. Finalement la personne chez qui nous étions locataires avait un fils à Vallorbe, tout près de la frontière française. Il nous proposait moyennant finances de nous conduire à la frontière. Arrivé à Vallorbe par le train nous devions le suivre, mais de loin. A peine descendus du train, nous avons été arrêtés par deux gendarmes et notre passeur par deux autres. A la gendarmerie, nous avons subi un interrogatoire, les gendarmes ont téléphoné à Lausanne pour savoir si nous n’avions rien à nous reprocher et si nous ne devions pas d’argent. Ensuite, ils ont téléphoné en France à un détachement de FFI pour demander s’ils voulaient bien nous recevoir. Comme la réponse était affirmative, ils nous ont conduits à la frontière où un FFI nous attendait. Là il nous a amenés dans leur caserne où nous avons passé la nuit. Le lendemain, départ pour la gendarmerie de Pontarlier, nouvel interrogatoire, pas très aimable, mais enfin on nous a relâchés en nous recommandant de nous débrouiller. Ce qu’on a fait.

On a trouvé un car qui allait à Dijon, les moyens de transport étaient plutôt rares, il n’y avait presque pas de trains, les voies de chemin de fer étaient souvent abîmées. C’est dans ce car que nous avons pour la première fois fait connaissance d’un militaire américain. Arrivés à Dijon, nous avons trouvé un centre d’hébergement pour réfugiés où nous avons pu nous restaurer avec des tasses de Viandox, la seule chose que l’on pouvait avoir sans ticket. C’est là que j’ai bavardé avec une jeune fille dont les parents étaient fermiers, elle me raconta qu’un jour un soldat allemand s’est arrêté dans leur cour, il s’est penché sur le puits pour boire et que son père l’a poussé dans le puits. A cette époque là j’étais très impressionnée, cela me semblait un acte d’héroïsme. Depuis, j’ai tout de même changé de point de vue. Le soir, on nous a amenés dans une vieille maison où il avait des dortoirs pour hommes et femmes. Le matin, retour au centre d’hébergement en face de la gare et à nouveau petit déjeuner et déjeuner au Viandox. Mon père, toujours aussi débrouillard et beau parleur a d’abord fait du charme à une femme de chambre dans un grand hôtel pour qu’elle nous laisse prendre un bain dans une chambre vide. Ensuite, il a traîné dans la gare, enfin ce qu’il en restait, là il y avait un bureau occupé par des Américains.

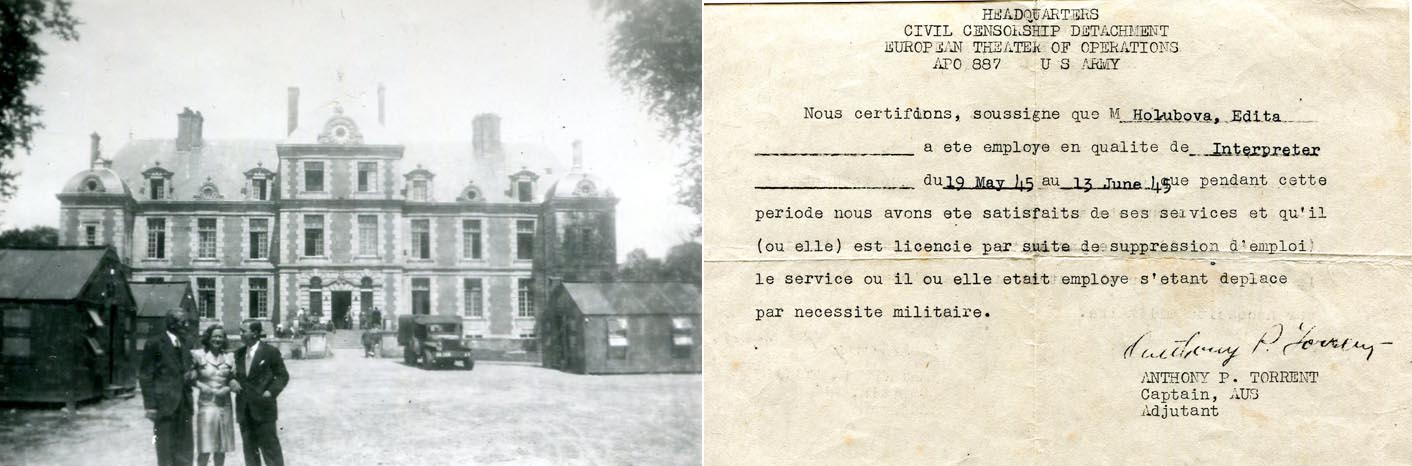

Château de Videville occupé par les GI’s et un certificat de travail

Il est allé les voir en leur expliquant qu’il était officier tchèque et qu’il devait se rendre à Paris avec sa famille. C’est ainsi que nous sommes partis le soir en wagon-lits dans un train uniquement occupé par des officiers américains, à part un seul civil avec qui j’ai bavardé un bon moment, il m’a dit qu’il était diplomate. Plus tard, j’ai cru reconnaitre son visage dans les journaux et à la télévision, c’était Mac Namara, secrétaire d’Etat de l’époque Kennedy.

Nous sommes arrivés de bonne heure le matin à la gare de Lyon. Après avoir fait tous les hôtels de la rue de Lyon et de la Bastille, nous n’avons rien trouvé car tout était occupé par les troupes américaines. Nous avons atterri dans un tout petit hôtel minable, rue Amelot où nous sommes restés jusqu’au 1er mai 1945. Mon père avait retrouvé du travail en vendant des cravates, il a fait connaissance d’un autre viennois qui vendait des parapluies, grâce à lui nous avons trouvé à louer une pièce-cuisine et salle d’eau, 45 avenue Michel Bizot. Pour le ravitaillement, il n’y avait qu’à demander au concierge, il vous indiquait à quel numéro de chambre on trouvait de la viande, du café, du beurre, etc. Peut de temps après, nous avons fait revenir ma grand-mère qui était restée en Suisse. On a pu avoir une deuxième chambre pour elle, à côté de la nôtre. Quant à moi, j’ai trouvé du travail, toujours comme modiste, dans un grand atelier « chez madame Suzy » ceci par relation, car son neveu était à Lausanne avec nous et jouait souvent au bridge avec mes parents. Mais franchement, le travail et l’esprit de l’atelier ne me plaisaient pas beaucoup et je voulais faire quelque chose de plus intéressant après tous ces évènements. Cela me paraissait bien peu constructif de faire des chapeaux. Pour trouver un travail plus intéressant, j’ai eu l’audace de me présenter au palais du Luxembourg pour me faire engager comme traductrice à la conférence de la paix. Evidemment, je n’avais pas les qualités requises, mais il m’en reste un souvenir cuisant, je suis ressortie entre une haie d’honneur de gardes républicains et en plein milieu un grand coup de vent a soulevé ma jupe, au dessus de ma tête. Ensuite je me suis présentée à la banque du Canada, qui cherchait des employés, mais refusée parce que je n’étais pas de religion catholique. Enfin, j’ai été engagée, par l’armée américaine, après investigation sur mon passé, bien sûr. Ils demandaient une vingtaine de civils parlant allemand pour la censure des lettres venant d’Allemagne ou écrites par des prisonniers allemands. Nous sommes partis pour Poissy où nous avons été logés dans une grande villa qui, paraît-il, appartenait à la famille Rothschild. Là nous avons fait un stage d’un mois ou deux, je ne me souviens pas bien. Nous avions droit au mess des officiers, fourni uniquement en produits américains, ça nous paraissait extraordinaire après cinq ans de privations. Après ce stage, on nous a conduits au château de Videville aujourd’hui dans les Yvelines. C’était un château que Louis XIV avait, paraît-il, offert à Mademoiselle de Lavallière, pour l’instant il était occupé par l’armée américaine. Nous y prenions nos repas et le soir il y avait toujours quelques distractions, mais nous étions logés au pays d’à côté, dont j’ai oublié le nom. Le travail se faisait dans des baraquements autour du château. A l’arrivée, on m’a prise à part pour me faire passer un test. Il fallait que je traduise de l’allemand en anglais un discours du Dr Ley, le ministre allemand de l’agriculture sur la récupération de matériel agricole pouvant être utile à la guerre. Heureusement, j’avais droit à un dictionnaire. Enfin, je crois que je ne m’en suis pas trop mal sortie, puisqu’on m’a mise dans un bureau où je traduisais les lettres que les autres censeurs envoyaient comme suspectes. Entre nous je n’en ai pas vu beaucoup. Je passais mon temps à lire des magazines fournis par le sergent qui travaillait dans le même bureau que moi. Il était d’origine viennoise et se souvenait même du magasin de ma grand-mère. L’autre sergent était d’origine italienne et le lieutenant irlandais. La femme du capitaine s’appelait Sonia de Beaumont et avait une mère russe et un père français. Presque tous les Américains étaient d’origine européenne, choisis exprès par la censure et nous devions les suivre en Allemagne. Mais comme toujours chez les militaires, il y a des contre-ordres, au dernier moment ils sont partis sans nous les civils, à l’exception d’une fille Andrée Bataillé, qui s’était mariée à un militaire d’origine allemande. On était devenue amies, aussi m’a-t-elle confié son histoire. Pendant la guerre, elle a travaillé à la poste, dans son pays à Luzarches, elle a fréquenté un soldat allemand dont elle était très amoureuse. Ce qui lui a valu d’être tondue à la Libération, elle m’a même fait voir sa photo tondue. Alors elle s’est juré de ne jamais se marier à un Français. Elle s’est donc mariée avec cet Américain d’origine allemande sans rien lui cacher de son histoire. Mais comme son allemand était encore limité, c’est moi qui servais d’interprète entre les deux amoureux. La noce s’est passée à Viarmes. J’ai un pénible souvenir du retour à Paris en jeep après les libations de la fête. Elle a suivi son mari en Allemagne et ensuite aux Etats-Unis. Il était pâtissier et ils se sont installés à Miami, ils ont eu un petit garçon.

Les civils ont donc été renvoyés dans leurs foyers. Avec deux autres filles, nous avons retrouvé un emploi dans l’armée américaine. On nous a emmenées dans un camp à Folembray dans l’Aisne (Il y a quelques temps, on y a interné des islamistes, j’ai reconnu l’endroit – suite aux attentats de 1995 -). Nous n’y sommes pas restées longtemps, l’ambiance n’était pas du tout la même. On était logées dans une ferme, à trois dans un lit, très mal vues par les gens du pays. Quant au commandant de l’unité, c’était un abruti gueulard. La nourriture était infecte. Nous sommes rentrées toutes les trois à Paris. Là s’achèva mon travail pour les Américains.

Dans la maison où nous habitions, avenue Michel Bizot, habitait un couple, M. et Mme Sternicha, elle était française, mais lui bien que naturalisé était d’origine autrichienne. Il avait été avant-guerre représentant pour la margarine Astra et avait des relations importantes. Il avait fondé sous le patronage d’Edouard Herriot et d’autres personnalités connues comme Charles Vitrac une association : « l’Union des amis de l’Autriche » : j’y fus employée, toujours comme interprète, car le plus gros contingent était constitué par d’anciens prisonniers de guerre qui avaient passé leur captivité en Autriche. Tous y avaient laissé une bien aimée en partant. Mon travail consistait principalement à traduire des lettres d’amour dans les deux langues. Nous organisions aussi des concerts avec des artistes autrichiens, tantôt au théâtre des champs Elysées, tantôt salle Pleyel. La deuxième employée était Françoise Lamandé, une bretonne avec qui je devins amie. Madame Sternicha et leur fils Alain complétaient l’équipe. J’ai travaillé là du 1er septembre 1945 au 15 septembre 1946. Nous avions droit à 15 jours de congés payés. A côté de notre bureau s’est créée une toute nouvelle agence de voyage appelée « Tourisme et Travail » qui organisait des circuits à des prix modestes. Comme c’était la première fois que je partais sans mes parents, cela me convenait très bien. J’ai choisi de voyager en Auvergne, huit jours à Clermont-Ferrand, où nous étions logés à la cité universitaire et huit jours au lac de Guéry où il était prévu que nous ferions du vol à voile, mais il n’y avait pas le matériel nécessaire. Les circuits se faisaient en camion ouverts et il fallait apporter notre sucre pour le déjeuner car il était encore rationné. (9)

1946, séjour dans les ruines de Rouen avec son amie Andrée et son fiancé américain. Vacances en Auvergne organisées par « Tourisme et Travail » une agence de voyage proche de la CGT et du parti communiste. C’est là que Dita rencontra Roger qui allait devenir son mari

Pour un peu je ne partais pas, car la veille, j’ai dû conduire ma grand-mère à l’hôpital Rothschild pour une occlusion intestinale, mais ma mère a insisté pour que je parte. Le soir du départ, elle m’a accompagnée à la gare où l’on a retrouvé les autres membres du groupe. Je ne me rappelle pas très bien mais elle a dû me demander d’écrire à mon arrivée, c’est là qu’on a entendu une voix qui disait : « ne vous en faites pas, Madame, on vous la ramènera votre fille ». C’était un certain Roger Robinot, qui ne m’a plus lâchée depuis le départ du train. Au bout de deux semaines, nous étions à peu près sûrs que nous pourrions faire notre vie ensemble, mais beaucoup moins sûrs de l’approbation de nos parents, d’un côté comme de l’autre. D’abord, encore en Auvergne, Roger m’a dit : « il n’y a qu’une chose que les parents n’accepteront pas, c’est que je me marie avec une juive » de plus ils auraient préféré une française et si possible une fille de commerçants. Quant à mes parents, c’était vraiment déchoir de devenir la fille d’un épicier. De plus, ma mère trouvait que Roger avait le front fuyant, c’était signe de mauvais caractère. Le père Robinot avait envoyé quelqu’un chez notre concierge prendre des renseignements sur ma moralité. Le concierge s’est empressé de le raconter à mes parents qui du coup en ont fait autant. Mais tout ça s’est vite arrangé lorsque les deux familles ont fait plus ample connaissance. Entre temps, j’avais changé d’emploi car « l’Union des amis de l’Autriche » commençait à battre de l’aile. Françoise Lamandé est partie la première, moi ensuite et la société était dissoute peu de temps après.

J’avais trouvé un emploi comme secrétaire interprète chez De Berna, boulevard de Strasbourg. C’était une association de trois petits entrepreneurs, moi je m’occupasi de celui qui faisait des houppettes de poudre qui étaient vendues en France mais aussi exportées. J’avais mon bureau à moi et à côté il y avait la comptabilité. Pendant la foire de Paris, je tenais le stand. Je m’entendais bien avec mon patron M. Richard. Il ne fut pas très heureux quand je lui ai annoncé mon départ à la naissance de mon fils. Mais je reviens à notre vie privée et aux difficultés qu’il a fallu surmonter avant notre mariage.

Il a fallu d’abord chercher un appartement ce qui n’était pas facile tout de suite après la guerre. On a vu des horreurs, des taudis où les gens vous demandaient une reprise en argent pour une table et deux chaises bancales. Finalement, on a pu avoir un logement dans le XXe arrondissement, 44 rues des Couronnes, à côté du magasin de mon beau-père où l’on a vécu treize ans.

En ce qui concerne la cérémonie de mariage, nous, on s’en fichait, mais ma belle-mère tenait quand même à une messe à l’église, pour la forme, même si elle n’était pas spécialement croyante. Or, le curé de Ménilmontant consentait uniquement à nous bénir à la sacristie ; et encore il a fallu que je souscrive l’engagement d’élever mes enfants dans la religion catholique. Ca ne m’a pas posé de problèmes, c’est ce que j’avais l’intention de faire, trop contente de me débarrasser du judaïsme qui m’avait causé tant de désagréments. En ce qui concerne la messe, nous l’avons obtenue grâce à nos relations Suisse. Au camp du Signal à Lausanne, il y avait une famille allemande, le mari était d’origine juive, la femme catholique ainsi que leurs deux fils. L’un écrivait des romans, l’autre était prêtre. Or cet abbé Caryl qui aimait jouer au bridge avec mes parents est toujours resté en relation avec eux. Au moment de nos fiançailles, il était vicaire de Saint-Germain des Prés. Nous sommes allés le voir et il est venu à l’église de Ménilmontant célébrer la messe de mariage.

Voilà où j’en étais arrivée au moment de la mort de Roger et je ne saurais expliquer pourquoi, mais j’ai beau essayer, je n’arrive pas à poursuivre, sauf pour vous dire, pour conclure que depuis le jour de mon mariage j’ai eu une vie parfaitement heureuse avec un mari aimant et très gentil et des enfants qui m’ont donné beaucoup de joie et bien sûr quelques soucis, mais pas trop. On a eu beaucoup de travail, cela ne m’a pas déplu et j’ai surtout apprécié la vie régulière, sans peur du lendemain et me sentir bien enracinée.

Avec des grosses bises, à vous deux mes enfants.

Votre maman.

Mai 2002.