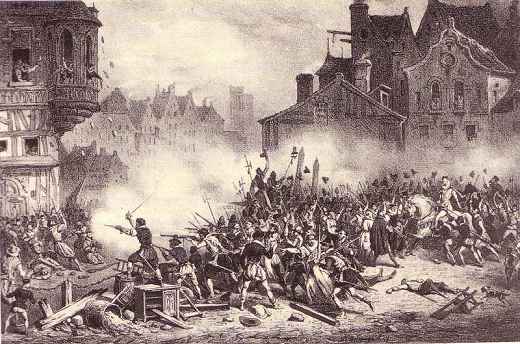

La guerre civile est une guerre qui « confond le frère et l’ennemi, le dedans et le dehors, le domestique et le politique ». Cette définition empruntée au dernier ouvrage de Jérémie Foa1, Survivre, fait référence aux guerres de religion du 16e siècle, dont l’historien est un éminent spécialiste ; mais elle pourrait s’appliquer à toutes les guerres civiles passées et contemporaines, quels qu’en soient les motifs. Le texte présenté en est une belle illustration.

L’extrait est issu des mémoires de Jacques Carorguy, greffier dans la ville de Bar-sur-Seine, proche de Troyes dans l’Aube. Né entre 1555 et 1560, il a effectué toute sa carrière dans sa ville natale ; il est donc un bon connaisseur des réalités locales. Le manuscrit de ces mémoires, sans doute rédigé en 1599-1600 ou au tout début du 17e siècle, a été découvert au 19e siècle et a fait l’objet d’une publication commentée en 1880.

Les mémoires de Jacques Carorguy embrassent la période allant de 1582 à 1595, mais la majeure partie est consacrée à la période de la huitième guerre de religion (1585-1598), dont il fut à la fois le témoin et la victime. Il y aborde à la fois les événements politiques nationaux et les faits locaux de Bar-sur-Seine et de ses environs. Dans le conflit politico-religieux qui oppose les partisans de la succession d’Henri IV de Bourbon sur le trône de France, désignés comme « royalistes » dans le texte, et la Ligue catholique menée par la maison des Guise qui s’y oppose, Jacques Carorguy se place clairement dans le camp des royalistes, au nom du respect des principes de la succession dynastique.

L’extrait décrit la profonde division des Françaises et des Français en 1589, après l’assassinat à Blois du chef de la Ligue le duc de Lorraine Henri de Guise et de son frère le cardinal de Guise, à la veille de Noël 1588, assassinats politiques ordonnés par Henri III. Ce « coup de majesté » du dernier des Valois provoqua partout dans le royaume une explosion des révoltes de la Ligue, dans les grandes villes d’abord mais aussi dans les plus petites.

Bar-sur-Seine prend le parti de la Ligue mais le texte décrit bien la profonde division des sujets en deux camps, y compris au sein des familles, abolissant ainsi le principe sur lequel repose l’ordre social en temps de paix : la séparation de la sphère privée de la sphère publique. « Ce mal sy contagieux » est le propre de toutes les guerres civiles, d’hier et d’aujourd’hui.

1: Jérémie Foa, Survivre, Une histoire de guerres de Religion, éd. du Seuil, Paris 2024, page 22.

Une partie du texte présenté est cité dans l’ouvrage de Jérémie Foa à la page 17. C’est ainsi que nous l’avons découvert.

Note : Après le texte original, nous en proposons une version en français moderne, afin d’en faciliter la compréhension.

[…] Car les cousteaulx et les coustelatz estoient hors du fourreau. Chascun prenoit le party de la Ligue. Les quivives commancèrent, dez lors, à courir ; et aussy tost que ledict seigneur du Maine fut passé, l’ong veid de grandes et merveilleuses choses, pour ce que chascun se déclara dez partyz, l’un nommé vulgairement Réaliste, et l’aultre, la Ligue, et furent sy grandz ses malheurs que dez lors se bandèrent le filz contre le père, les frères, oncles et nepveux. […]

Ce mal fut sy contagieux qui s’extendit jusques aux femmes, que la mère contre la fille et les propres sœurs s’en faisoient la guerre, et quelquesfoys s’en haper aux cheveux. Les petitz enffans s’amasoient par monceaulx, avec des pierres et bastons, et se demandoient : « Qui vive ; » puis cryoient : « Je suis pour le Roy; » et les aultres respondoient : « Pour les princes ; » et ainsy venoient à se battre es mains et coups de bastons : et voyoit-on de quel party ou d’aultre emportoit le pris. D’avantage, ceulx des villages s’armoient lorsqu’ils estoient de loysir, et principallement les festes et les dimanches, et se trouvoient àla campagne montez dessus leurs chevaulx, avec fourches de fert, et venoient ainsy à se battre tant que finalement le village de Buxières, royal, contre Ville-sur-Arce s’y sont bien estrillez que mesme il y a eu des mortz et blessez. […]

Pages18-19, Mémoires de Jacques Carorguy, greffier de Bar-sur-Seine, 1582-1595, édité à Paris en 1880

Version du texte en français moderne

Car les couteaux et les coutelas étaient sortis du fourreau. Chacun prenait le parti de la ligue. Les “quivives” commencèrent, alors, à courir, et aussitôt que le dit seigneur du Maine fut passé, l’on vit [se dérouler] de grandes et merveilleuses choses, car chacun se déclara d’un parti, l’un nommé vulgairement royaliste et l’autre, la ligue. Et ce furent de très grands malheurs de voir s’opposer le fils et le père, les frères, les oncles et les neveux. […]

Ce mal fut si contagieux qu’il sétendit aux femmes, la mère contre la fille et les propres soeurs se faisaient la guerre, et quelquefois se tiraient les cheveux. Les petits enfants se rassemblaient , avec des pierres et des bâtons et demandaient : “Qui vive?” puis ils criaient : “Je suis pour le roi” et les autres répondaient : “Pour les princes” [pour la Ligue] et alors ils se battaient avec les mains et à coups de bâton, pour voir quel parti allait l’emporter. En outre, ceux des villages s’armaient quand ils en avaient le loisir, principalement les jours de fête et les dimanches, ils allaient par la campagne, montés sur leurs chevaux, avec des fourches de fer, et ils arrivaient pour se battre à tel point que le village de Buxières, royaliste, et celui de Ville-sur-Arce se sont tellement battus qu’il y eut même des morts et des blessés. […]