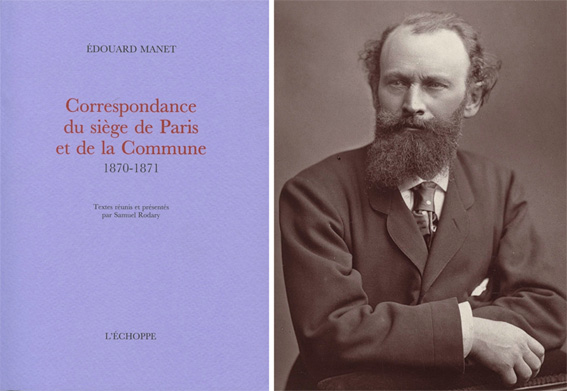

La correspondance des frères Manet durant le siège de Paris par les prussiens et la Commune a fait l’objet d’une publication en 2014 sous la direction de Samuel Rodary et disponible aux éditions de l’Echoppe.

Edouard Manet, peintre à la réputation établie, est alors âgé de 38 ans. Il est intégré à la Garde nationale sédentaire mobilisée à partir du 8 août 1870 tandis qu’une partie de sa famille dont son épouse Suzanne, s’est réfugiée à Oloron-Sainte-Marie (Basses Pyrénées). Rappelons que les effectifs réunis à Paris durant le siège sont les suivants : 105 000 hommes dans la Garde nationale mobile, 115 000 pour les troupes de ligne, tandis que la Garde nationale sédentaire parvient à regrouper plus de 300 000 hommes. Sa correspondance privée est le reflet des conditions de vie des parisiens durant le siège et la Commune. Edouard Manet ne s’implique pas par la suite directement dans cette dernière, contrairement à Gustave, mais se montre favorable envers ses idées.

L’orthographe des lettres a été respectée pour cette retranscription!

Samedi 17 septembre 1870

Ma chère Suzanne,

Que l’on s’ennuie à Paris en ce moment, nous sommes habitués maintenant à l’idée du danger et je crois que ces sacrés Prussiens, qui ont vraiment le génie de la guerre, vont nous faire le tour de nous bloquer, en coupant toutes communications avec le reste de la France, de nous prendre par la famine, car au lieu d’attaquer par le Nord comme on pouvait le prévoir, ils font un tour et semble se porter du côté de Clamart. Les pauvres provinces vont souffrir et nous Parisiens qui sommes tout prêts à nous battre, nous allons peut-être nous morfondre à attendre l’ennemi dans nos murs, car nous ne sommes pas en force pour aller les attaquer à 10 lieues. Il n’y a aucun danger pour vous car si par hasard ils poussaient jusqu’à Bordeaux, ils ne le dépasseraient pas. En tout cas vous n’auriez qu’à filer à Saint-Sébastien.

Les éclaireurs prussiens s’avancent très près de Paris en ce moment. À chaque instant, il y a des engagements avec les troupes et les éclaireurs. Il passe souvent des prisonniers qui excitent la curiosité de la foule. Nous voudrions bien dans ce moment-ci pouvoir nous payer chacun un bon revolver car ses armes essentielles en cas de surprise et tout est à craindre des espions prussiens qui entrent dans Paris sous tant de sortes de costumes. On en prend à chaque instant déguisés en militaires ou en gardes nationaux. […] Il faut absolument que nous sacrifions chacun cent francs pour avoir un bon revolver il y va de la sûreté personnelle. […]

Edouard Manet

[Note : le prix moyen d’un pistolet était, avant le siège, de 30 frcs environs. Durant le siège, la crainte des espions est réelle et se termine souvent par l’arrestation et la mort d’individus suspectés sans preuves.]

Mardi 20 septembre 1870

Ma chère Suzanne,

Nous voilà au moment décisif. Je ne sais si ma lettre te parviendra, mais je tente cependant. On se bat de tous côtés à l’entour de Paris. L’ennemi a fait hier des pertes assez considérables. La mobile a essuyé le feu avec assez de courage, malheureusement les troupes de lignes ont faibli. Je ne t’ai pas écrit ces jours-ci parce que j’étais de garde aux fortifications, c’est très fatiguant et très dur. On couche sur la paille et encore il n’y en a pas pour tout le monde. Enfin, à la guerre comme à la guerre. Nous nous portons bien. J’ai vu Ferdinand et Rudolph, je les ai invités à venir dîner une fois par semaine à la maison. Rudolph est dans les éclaireurs à cheval. Jules Favre est parti dimanche pour le quartier général prussien espérant arriver à avoir une paix honorable. Nous allons probablement maintenant être de service tous les jours ou à peu près. J’écrirai demain si les lettres peuvent partir.

Je t’embrasse, ma chère Suzanne, mes amitiés à tous.

Ton mari,

Édouard Manet

Je ne vous envoie pas les journaux on ne les reçoit plus à la poste, tous les ponts ont sauté cette nuit.

[Note : Ferdinand et Rudolph sont les deux frères de Suzanne Manet le premier est sculpteur et le second peintre. Jules Favre est alors le ministre des affaires étrangères du nouveau gouvernement.]

Paris, vendredi 30 septembre 1870

Ma chère Suzanne,

[…] vous avez dû recevoir des lettres de moi par les ballons qui sont partis de Paris, je pense qu’il en partira demain ou après-midi. Je prépare ma lettre à l’avance pour la donner à un employé de la poste qui s’en charge. Les prussiens ont l’air de se repentir d’avoir entrepris le siège de Paris, ils croyaient sans doute la besogne plus facile. Il est vrai qu’en ce moment on ne prend plus de café au lait, les bouchers n’ouvrent plus que trois fois dans la semaine et on fait queue à leur porte depuis quatre heures du matin et les derniers n’ont rien. Nous ne faisons plus qu’un seul repas à la viande, et je crois que tout Parisien sensé va en faire autant.

Depuis trois jours on avait entendu que quelques coups de canon isolés, tirés par les forts pour détruire les ouvrages que l’ennemi élève de tous côtés, et nous avons des pointeurs de première force qui balaient tous leurs travaux, mais ce matin, depuis 4 heures jusqu’à 11 heures nous avons été réveillés par une terrible canonnade et une fusillade des mieux nourris qui semblaient venir de Saint-Denis, de Montrouge ou des environs. […] Nous avons grand espoir de battre ses gredins de Prussiens. Paris est formidablement défendue et se fortifie tous les jours de plus en plus. On ne peut en sortir aujourd’hui, ni y rentrer sans un laissez-passer. […]

Paris est aujourd’hui un vaste camp depuis cinq heures du matin jusqu’au soir, mobiles et gardes nationaux qui ne sont pas de service pour l’exercice et deviennent de vrais soldats. La vie du reste est assommante ici, le soir tous les cafés restaurants sont fermés à partir de 10 heures ; il faut aller se coucher. On se fatigue beaucoup du reste. Je suis bien aise, malgré l’ennui que j’ai d’être éloigné de toi et de ne pas avoir de tes nouvelles, de vous savoir à l’abri de tous les ennuis qui nous incombent et qui commencent seulement. Nous les supportons du reste de grand cœur, ne vous inquiétez pas outre mesure, nous n’avons pas grand danger à courir derrière nos sacs de terre, et puis on n’attaquera pas Paris de tout côté s’ils se décident à attaquer. Nous nous attendons cependant à quelque chose de rude et nous nous tenons prêts. […]

Edouard

Paris lundi 7 novembre 1870,

Ma chère Suzanne,

Voilà l’armistice repoussé, la guerre qui recommence de plus belle. J’ai regretté souvent de vous avoir renvoyé de Paris, je suis bien aise maintenant, la vie va devenir impossible. Dans peu de temps on n’aura plus de quoi manger. Enfin tout cela est bien triste, car la fin ne peut être que fatale pour nous. J’espérais te revoir plutôt, la guerre va peut-être encore durer six semaines. Tout le monde en a assez cependant.

Je vais entrer dans l’artillerie et serai à la porte de Saint-Ouen, je serai là très bien. Eugène est dans les volontaires de la garde nationale. Nous allons ce matin à l’enterrement de Picard, notre fermier. Adieu ma chère Suzanne, à bientôt.

Je t’embrasse.

Édouard Manet

N’aie pas d’inquiétude et porte-toi bien

Paris samedi 19 novembre 1870

Ma très chère Suzanne,

Que le temps me parait long et combien il est cruel de ne pas avoir eu de vos nouvelles depuis si longtemps. Nous en avons tous assez et nous ne comptons pas cependant vous revoir avant la fin de décembre. Les événements qui vont se succéder seront maintenant décisifs. Paris est formidablement défendue, n’ayez donc pas d’inquiétude pour nous. Je souffre surtout de ne pas avoir de nouvelles et les autres privations auxquelles nous astreignent notre position d’assiégés sont légères à côté de celles-là.

Paris est mortellement triste, le gaz commence à manquer, on le retire dans tous les établissements publics. La nourriture devient impossible. Enfin, ce qui me console de vous savoir lois et inquiètes sans doute c’est de penser que vous êtes bien portantes et confortablement installées. La petite vérole sévit ici très fortement ici et frappe surtout les paysans réfugiés. La vie active que nous menons aux autres et très bonne pour nous. Je vais tous les jours pendant deux heures à la manœuvre et l’on est dans ma batterie plein d’égards et de politesse pour moi. Je n’ai pas pour le moment de service de nuit, en attendant que nous soyons envoyés dans un fort.

Conseille à maman de faire pour votre retour des provisions de conserves, que l’on doit faire dans le pays, la vie serait horriblement chère à Paris après le siège. Tout est ruiné aux environs, la pomme de terre coûtant ici huit francs le boisseau. Il y a à Paris maintenant des boucheries de chats, chiens et rats. Nous ne mangeons plus que du cheval quand nous pouvons en avoir. Je voudrais que tu me vois avec ma grande capote d’artilleur, excellent vêtement indispensable pour le service. Mon sac de soldat est en même temps pourvu de tout ce qu’il faut pour peindre et je vais commencer bientôt à faire quelques études d’après nature […]

Edouard M.

[Note : le boisseau de pomme de terre est en effet passé à cette époque de 2,75 à 30,01 Fr. jambon de trois à 20 Fr.]

Paris dimanche 25 décembre 1870/100e jours de siège

Ma chère Suzon,

Je ne puis encore, malgré qu’il y ait si longtemps, m’habituer à rentrer le soir dans cet appartement si triste. Quand donc tout cela finira-t-il ? Et il faut encore patienter. Nous souffrons vraiment ici, il gèle à pierre fendre et le combustible manque, la nourriture je n’en parle pas, on se met à table par habitude. Nous nous portons tous bien malgré cela. Faites des provisions de santé, car l’air de Paris est et sera pour longtemps infecté. J’espère cependant bientôt vous revoir. Il me hâte de pouvoir aller au-devant de vous et vous embrasser. Je pense sans cesse à toi. Si j’avais de vos nouvelles je me consolerais de ne pas vous voir, car beaucoup de personnes vont tomber malades et ne pourront supporter les dernières rigueurs du siège. Quelle fin d’année !

Les personnes que Jules avaient laissées dans son appartement ont la petite vérole. J’espère que tu prends des distractions. Promenez-vous, travaillent au piano […]

Adieu ma chère Suzanne, j’ai ton portrait pendu dans tous les coins de ma chambre je te vois donc matin et soir. À bientôt. Comme j’aspire à pouvoir rester au coin du feu à la maison ! Cela ne m’est pas arrivé depuis trois mois.

Ton mari,

Édouard

Mardi 28 février 1871

Ma chère maman,

Mon petit mot vous trouvera sans doute Arcachon ou je l’adresse. Vous êtes bien heureux d’être loin de Paris en ce moment.

Paris est bien triste. Elle a espéré longtemps que ces vainqueurs ne viendraient pas nous narguer jusque dans l’intérieur de la ville. Mais aujourd’hui il n’y a plus d’espérance. Ils entrent demain à 10 heures. Que va-t-il se passer ? C’est effrayant rien que d’y penser. Paris est fort agité – de grands mouvements se préparent, et la ville peut être massacrée et incendiée, sans pouvoir se défendre.

Dans quelques jours, vous aurez de mes nouvelles. On voudrait faire un désert autour des prussiens, il y a bien des fois Paris, qui veulent tenter une résistance. Je ne vais pas trop mal au reste, quoique fort fatigué et fort enrhumé. […]

G. Manet

Paris le jeudi 2 mars 1871

Chère maman,

Bonnes nouvelles. Déjà, vous devez savoir que Paris, malgré l’occupation des prussiens, a su contenir sa haine et son indignation. Mais il les a refoulées pour quelques temps. Digne devant l’ennemi, ceux qui l’ont trahi auront de terribles comptes à lui rendre, si ces vieilles guenilles de ruraux tentent de lui ravir encore une fois la République.

Les Prussiens ont été parqués du point du jour à la place de la Concorde. Peu de visiteurs. Des voyous faisant la chasse aux femmes qui avaient l’impudeur de rôder autour des Prussiens. Plusieurs ont été fouettés et transportés presque nus au poste. Le malheur est que le ciel était resplendissant et que, malgré le deuil (tous les cafés, les boutiques, tous fermés – les statuts des villes de France sur la place de la Concorde, le visage voilé de noir), Paris avait un air de fête.

Le matin nous apprenions l’acceptation des préliminaires de paix. Quelle honte ! Paris est dans un état complet d’anarchie il n’y a plus de gouvernement. Le peuple est complètement maître éprouve qu’il est capable d’accomplir un grand acte. Quel est le gouvernement qui saura enfin s’appuyer sur lui ?

La chambre va sans doute être prorogée et Bordeaux reprendre son calme. Je vous conseille de rester Arcachon le plus longtemps possible. L’état sanitaire de Paris est loin d’être rassurant et le printemps va amener encore de nombreuses maladies. Le ravitaillement marche. Tout afflue [mais] est encore fort cher. Sauf la viande de bœuf. Mais on trouve tout bon marché, habitué que l’on est aux prix fabuleux du siège. Édouard est-il enfin remis des souffrances du siège ? Et comprend-il enfin les économies qu’il aurait réalisées en achetant de temps en temps le nécessaire ? La maladie ne serait pas arrivée.

C’est bien loin pour aller à vous retrouver, je préfère attendre encore. […] Les prussiens qui ne devaient pas dépasser la place de la Concorde ont envahi les Tuileries et le Louvre, sans armes il est vrai. Enfin j’espère que nous en voilà sortis. Il dépend maintenant de Monsieur Thiers de nous sauver, ou de faire éclater l’émeute. […]

Je t’embrasse. Mes amitiés à mes frères, Suzanne et à Léon.

Gustave Manet

[Note : Durant le siège, Edouard Manet a accumulé accidents et soucis de santé allant de la malnutrition à la chute de cheval. Il en ressort épuisé]

Arcachon, mardi 21 mars 1871,

Mon cher Bracquemond,

Nous vivons dans un malheureux pays où on ne veut renverser un gouvernement que pour en faire partie. D’hommes désintéressés, de grands citoyens, de vrais républicains, il n’y en a pas. Des hommes de parti, des ambitieux, des Henry succèdent aux Millière, des imitateurs grotesques de la commune de 93, des lâches assassins fusillant deux généraux l’un par ce que, dans le moment, il faisait son devoir, l’autre parce qu’il avait eu le courage de flétrir la conduite de ses porte-la-patte devant l’ennemi. Gens qui vont tuer dans l’opinion publique l’idée juste qui commençait à s’y faire que le seul gouvernement des honnêtes gens, des gens tranquilles, intelligents était la république et que nous ne pouvons par cette forme seulement nous relever aux yeux de l’Europe de nos épouvantables désastres. Il faut connaître la province pour se douter de sa haine pour Paris. Ça été une grande faute de la part de Thiers et de l’assemblée de ne pas se transporter à Paris aussitôt l’évacuation, il devait s’en suivre les tristes émeutes qui affligent aujourd’hui et dégoûtent tous les cœurs vraiment français. […]

Ed. Manet

Gustave Courbet et la Commune de Paris