Témoignages de Guillaume de Rubrouck (1215-1295)

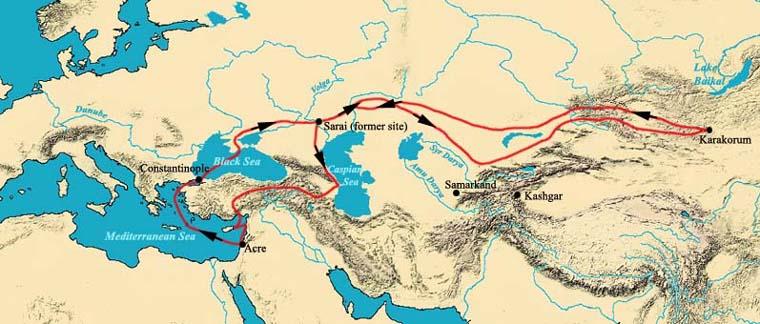

Guillaume de Rubrouk s’est rendu jusqu’à Karakorum (1253), porteur de lettres de Saint Louis. Son voyage dura de 1253 à 1255.

Passage n°1.

« Passées ces montagnes, vers le nord, s’étend une très belle forêt dans une plaine riche en sources et en ruisseaux. Après cette forêt une très vaste plaine s’étend sur cinq journées de marche jusqu’à l’extrémité de cette province vers le nord : là elle se rétrécit, ayant la mer à l’orient et à l’occident, si bien qu’un grand fossé va de l’une à l’autre mer. C’est dans cette plaine qu’habitaient les Comans avant l’arrivée des Tartares [= mongols] : ils obligeaient ces cités et ces places fortes à leur payer tribut. Mais quand vinrent les Tartares, une telle multitude de Comans, tous fuyant vers le bord de la mer, se répandit dans cette province qu’ils s’entredévorèrent : les vivants mangeaient les morts, comme me le raconta un marchand qui en fut témoin. Les vivants dévoraient et déchiraient à belles dents la chair crue des morts, comme des chiens sur des cadavres. A l’extrémité de cette province il y a beaucoup de grands lacs, et, sur les bords de ceux-ci, de nombreuses sources salées ; leurs eaux, aussitôt qu’elles entrent dans le lac, produisent un sel dur comme un bloc de glace. De ces salines, Batou [un des petit-fils de Gengis Khan, dont le camp se trouve près de l’embouchure de la Volga] et Sartach tirent de grands revenus, car de toute la Russie on vient pour acheter de ce sel et, pour chaque charretée, on donne deux pièces de toile de coton qui valent bien une demi yperpère. Par mer, il vient aussi pour le sel de nombreux navires qui paient chacun selon son tonnage.

Trois jours après avoir quitté Soldaia, nous rencontrâmes les Tartares. Lorsque j’entrai parmi eux, il me sembla véritablement que j’entrais en un autre monde ! Je vais vous décrire de mon mieux leur mode de vie et leurs moeurs.

Ils n’ont pas de résidence fixe et ne savent jamais où ils seront le lendemain. Ils se sont partagé la Scythie qui s’étend du Danube jusqu’au Levant, chaque capitaine, selon qu’il a plus ou moins d’hommes sous ses ordres, connaît les limites de ses pâturages, il sait où il doit faire paître en hiver et en été, au printemps et en automne. En hiver ils descendent vers des régions plus chaudes, au sud ; en hiver, quand il y a de la neige, ils ont des pâturages sans eau, parce que la neige leur en tient lieu.

La maison où ils dorment, ils l’édifient sur une base circulaire de baguettes tressées ; la charpente de la maison est faite de baguettes qui convergent au sommet en un orifice circulaire d’où sort un conduit analogue à une cheminée ; ils la couvrent de feutre blanc qu’ils enduisent assez fréquemment de chaux ou de terre blanche et de poudre d’os afin d’aviver l’éclat de sa blancheur. Parfois aussi, ils usent de feutre noir.

Le feutre qui entoure l’orifice supérieur est décoré de dessins d’une belle variété. Devant la porte ils suspendent de même une pièce de feutre ouvré, historié avec art. Ils cousent, feutre sur feutre, des motifs colorés qui représentent vignes, arbres, oiseaux et bêtes. Ces maisons, ils les font si vastes qu’elles atteignent parfois trente pieds de large. Moi-même, une fois, j’en ai mesuré une : entre les ornières laissées par son chariot il y avait vingt pieds et la maison posée sur le chariot dépassait bien de cinq pieds de chaque côté. J’ai compté, attelés à un même chariot, jusqu’à vingt-deux boeufs qui tiraient une maison : onze de front et onze autres devant eux. L’essieu du chariot était grand comme un mât de navire, et un seul homme était debout sur le chariot, devant le seuil de la maison, pour mener ces boeufs.

En outre, ils fabriquent avec de fines baguettes tressées des caisses quadrangulaires qui ont la taille d’un grand coffre, entièrement recouvert d’un couvercle bombé de même facture. Ils y pratiquent une petite ouverture à l’extrémité antérieure. Puis ils couvrent ce coffre – ou maisonnette – de feutre noir enduit de suif ou de lait de brebis pour le protéger de la pluie et l’ornent comme leurs maisons d’un décor par application ou de broderies multicolores. Dans ces coffres ils mettent tous leurs ustensiles et leur trésor. Ils les lient solidement sur des chariots élevés que tirent des chameaux et qui sont conçus pour passer les gués. Ils ne les descendent jamais des chariots. Lorsqu’ils arrêtent leurs maisons d’habitation, ils en orientent toujours la porte vers le sud, et, ensuite, ils placent les chariots à coffres de part et d’autre de la maison à un demi-jet de pierre ; de telle sorte que la maison se trouve entre deux rangs de chariots comme entre deux murs. »

Extrait tiré de Kappler, Cl., Voyage dans l’empire Mongol, Payot 1985, pp. 88-90

Passage n°2.

« Le matin donc, nous rencontrâmes les chariots de Scatatay [autre chef mongol de moindre puissance que Batou ou Sartach par exemple] portant leurs maisons et je crus voir s’avancer vers moi une grande cité. Je m’étonnais de la quantité de bétail, bœuf et chevaux, et de la multitude de moutons. Je voyais peu d’hommes à leur tête. Comme je demandais combien d’hommes avait Scatatay, on me dit qu’ils n’étaient pas plus de cinq cents et que nous en avions rencontré la moitié dans un autre campement.

Alors notre guide commença à nous dire qu’il fallait offrir quelque chose à Scatatay : il nous fit arrêter et nous précéda pour annoncer notre arrivée. La troisième heure était déjà passée, et ils avaient déposé leurs maisons près d’un point d’eau lorsque vint vers nous l’interprète de Scatatay : dès qu’il sut que nous n’étions jamais venus chez eux, il nous demanda de nos vivres et nous lui en donnâmes. II demandait même un vêtement, sous prétexte qu’il allait traduire nos paroles devant son maître. Nous refusâmes. Il demanda ce que nous offririons à son maître. Nous prîmes un flacon et emplîmes un panier de biscuit et un plateau de pommes et d’autres fruits. Mais cela ne lui plaisait pas, car nous n’apportions pas d’étoffe précieuse.

Ainsi nous entrâmes cependant, avec crainte et tremblement. Scatatay était assis sur son lit, un petit luth en main, son épouse à côté de lui. Pour celle-ci, je croyais en vérité qu’elle s’était fait amputer du nez entre les yeux pour être plus simiesque, car elle n’avait là rien qui pût lui tenir de nez! Elle s’était enduit cet endroit d’un onguent noir, jusqu’aux sourcils, ce qui était absolument affreux à nos yeux.

Nous prononçâmes alors les paroles que j’ai citées plus haut. II fallait en effet que nos propos fussent partout les mêmes, car nous avions été bien avertis à cet égard par ceux qui étaient déjà allés chezeux: jamais nous ne devions modifier notre discours. Je le priai de daigner accepter de nos mains cet humble présent, m’en excusant sur ce que j’étais moine et que notre Ordre ne devait posséder ni or, ni argent, ni vêtement précieux ; pour cette raison je n’avais rien de tel à lui offrir; mais qu’il voulût bien accepter de nos vivres en manière de bénédiction. II le fit prendre et le distribua aussitôt à ses hommes qui s’étaient rassemblés pour boire. Je lui donnai aussi les lettres de l’empereur de Constantinople. Ceci se passait à l’octave de l’Ascension [5 juin]. Il envoya aussitôt ces lettres à Soldaia, pour les faire traduire, parce qu’elles étaient en grec et qu’il n’avait auprès de lui personne qui sût lire le grec. II nous demanda si nous voulions boire du comos, c’est-à-dire du lait de jument. En effet, les chrétiens qui vivent parmi eux, Ruthènes, Grecs et Alains [Ruthènes, Grecs et Alains sont des ethnies qui vivent en ces régions également], qui sont de stricte observance, ne boivent pas de comos ; ils ne se considèrent plus comme chrétiens quand ils en ont bu et leurs prêtres les réconcilient à leur foi comme s’ils avaient renié le Christ. Je lui répondis que pour le moment nous avions assez à boire; que si nous venions à en manquer, nous boirions ce qu’il nous donnerait. II demanda aussi ce que contenaient les lettres que vous envoyiez à Sartach. Je lui répondis que vos bulles étaient scellées, mais qu’elles ne contenaient que des paroles bonnes et amicales. II me demanda aussi quelles paroles nous dirions à Sartach. Je répondis: « des paroles de la foi chrétienne ». II demanda « lesquelles? » et dit qu’il aimerait bien les entendre. Alors je lui exposai, autant que je pus le faire par le moyen de mon interprète qui était sans aucune intelligence et sans aucune éloquence, le symbole de notre foi. L’ayant entendu, il resta silencieux et hocha la tête.

II désigna alors deux hommes pour prendre soin de nous, et garder nos chevaux et nos bœufs. II nous fit cheminer avec lui jusqu’au retour du messager qu’il avait chargé de faire traduire les lettres de l’empereur: nous voyageâmes avec lui jusqu’au lendemain de la Pentecôte [9 juin]. »

in Kappler, Guillaume de Rubrouck, Voyage dans l’Empire mongol, 1253-5, Imprimerie nationale édition, Paris, 1997, Chapitre X, pp. 100-102.

Passage n°3.

« Ces ambassadeurs firent le chemin du retour avec moi pendant presque trois semaines, toujours dans la direction de l’occident. J’y vis également des ambassadeurs du Soudan de Turquie, qui lui avaient apporté de précieux cadeaux ; il leur répondit, comme je l’ai entendu, qu’il n’avait besoin ni d’or ni d’argent mais d’hommes ; il voulait donc qu’on lui fournît des troupes.

A la fête de la saint Jean [24 juin], il tint une grande beuverie où je vis offrir cinq cents chariots et nonante chevaux chargés de lait de jument. Et à la fête des Apôtres Pierre et Paul [29 juin], pareillement. Enfin, une fois achevées les lettres qu’il vous envoie, ils m’appelèrent et me les traduisirent. Je transcrivis leur teneur, pour autant que je pus les comprendre par interprète, et la voici :

« Voici le précepte du Dieu éternel (Mangou) qui vous est dit: Qui que vous soyez, ou Moal [synonyme de Mongol] (…) ou Musseleman, et aussi loin que les oreilles peuvent entendre, aussi loin qu’un cheval peut aller, faites entendre et comprendre ceci. Ceux qui auront entendu mon commandement, qui l’auront compris et n’auront pas voulu y croire mais auront voulu porter les armes contre nous, vous entendrez et vous verrez qu’ils auront des yeux et ne verront point ; quand ils voudront tenir quelque chose, ils seront sans mains, quand ils voudront marcher, ils seront sans pieds. Tel est le commandement du Dieu éternel. Par la force du Dieu éternel, par le grand peuple des Moals, commandement est fait par Mangou-chan au seigneur des Français, au Roi Louis, à tous les autres seigneurs et prêtres, et au grand peuple des Français, qu’ils puissent comprendre nos paroles. (…)

Ces deux moines qui sont venus de votre part chez Sartach, Sartach les envoya à Batou et Batou nous les envoya, parce que Mangou-chan est le plus grand souverain du peuple des Moals. (…) C’est le commandement du Dieu éternel que nous vous donnons à connaître. Quand vous aurez entendu et que vous aurez cru, si vous voulez nous obéir, envoyez-nous vos ambassadeurs : ainsi nous saurons avec certitude si vous voulez avoir la paix ou la guerre avec nous. (…) Lorsque vous aurez entendu et compris le commandement du Dieu éternel, si vous refusez d’ y prêter attention et d’y croire, en vous disant : « Notre terre est bien loin, nos montagnes sont fortes, notre mer est grande », et que dans cette assurance vous fassiez la guerre contre nous, dites-vous bien que nous savons ce que nous pouvons. Et le Dieu éternel, celui qui rend facile ce qui était difficile, et proche ce qui était lointain, le sait bien ».

(…) Pendant ces entretiens, mon compagnon, apprenant qu’il nous faudrait retourner par le désert chez Batou, et qu’un Moal nous conduirait, courut à mon insu chez Bolgay, le grand secrétaire, et lui fit comprendre par des signes qu’il mourrait s’il prenait cette route. Quand vint le jour où nous devions prendre congé, c’est-à-dire dans la quinzaine après la fête de saint Jean, ce frère décida de rester parmi la cour de Mangou-chan (…) je dis donc à mon frère : « Frère, vois ce que tu veux faire. Pour moi, je ne te quitterai pas. » « Ce n’est pas vous, dit-il, qui me quittez, c’est moi qui vous quitte, parce que, si je vais avec vous, je vois que mon corps et mon âme seront en danger; car je n’ai pas d’endurance face à une épreuve intolérable ».

in Kappler, Guillaume de Rubrouck, Voyage dans l’Empire mongol, 1253-5, Imprimerie nationale édition, Paris, 1997, Chapitre X, pp. 194-195.

Passage n°4.

« Nous parvînmes à la cour de Batou le jour même où je l’avais quittée l’année précédente, le lendemain de l’exaltation de la Sainte Croix [15 septembre 1254]. Je retrouvai avec joie nos serviteurs sains et saufs. Cependant, ils avaient souffert d’une extrême pénurie, selon le récit que m’en fit Gosset. Et s’il n’y avait eu le roi d’Arménie pour leur apporter un grand réconfort et les recommander à Sartach, ils auraient été perdus. Ils me croyaient mort, et déjà les Tartares leur demandaient s’ils savaient garder les boeufs ou traire les juments. Si je n’étais revenu, ils auraient été réduits en esclavage.

Ensuite Batou me fit venir devant lui et fit traduire pour moi les lettres que Mangou-chan [Mongku Khan, petit-fils de Gengis Khan, était le chef suprême des Mongols que Guillaume a rencontré à Karakorum] vous envoie. En effet, Mangou lui avait écrit à propos de ces lettres, en l’invitant à ajouter, retrancher ou modifier, à sa convenance. Il me dit alors : « Ces lettres, vous les porterez et vous efforcerez de les faire comprendre. » Il me demanda aussi quelle voie je voulais suivre, par mer ou par terre. Je lui dis que la mer était fermée, parce que c’était l’hiver, et que je devais aller par voie de terre. Or je croyais que vous étiez encore en Syrie et je me dirigeais vers la Perse. Si, en effet, j’avais su que vous étiez déjà de retour en France, j’aurais passé par la Hongrie ; je serais arrivé en France plus vite et par un chemin moins laborieux qu’à travers la Syrie.

Nous voyageâmes en chariot, un mois durant, avec Batou, avant de pouvoir disposer d’un guide. Enfin il m’assigna un Ouigour, qui comprit que je ne lui donnerais rien ; aussi, bien que je lui eusse dit que je voulais aller droit en Arménie, il se fit donner des lettres selon lesquelles il devait me conduire au Soudan [sultan] de Turquie : il espérait des présents du Soudan et comptait gagner davantage par ce chemin.

Je pris la route quinze jours avant la fête de la Toussaint, vers Saraï, gagnant droit vers le sud, en descendant le long du cours de l’Etilia, qui se divise plus bas en trois grands bras, dont chacun est près de deux fois plus grand que le fleuve de Damiette ; ailleurs il forme quatre bras plus petits, de sorte que nous pûmes passer le fleuve en barque à sept endroits. Sur le bras du milieu se trouve une ville appelée Summerkent, sans murailles ; mais quand le fleuve déborde, elle est entourée d’eau. Les Tartares durent l’assiéger durant huit ans avant de la prendre. Il y avait dans cette ville des Alains et des Sarrasins. Nous y trouvâmes un Teuton avec sa femme ; c’était un très brave homme, chez qui Gosset avait demeuré, car Sartach l’avait envoyé là pour en débarrasser sa cour. »

Extrait tiré de Kappler, Cl., Voyage dans l’empire Mongol, Payot 1985, pp. 230-231

Passage n°5.

« A la purification [2 février 1255], je me trouvai dans une ville appelée Ani, qui appartient à Sahensa et dont la position est très forte. Il y a là mille églises des Arméniens et deux synagogues de Sarrasins. Les Tartares y ont un bailli.

En ce lieu vinrent me trouver cinq frères Prêcheurs ; quatre d’entre eux venaient de la province de France et le cinquième s’était joint à eux en Syrie. Ils n’avaient avec eux qu’un serviteur malade, qui savait le turc et un peu de français, et ils avaient des lettres de notre Seigneur le Pape pour Sartach, Mangou-chan et Buri, comme celles que vous m’avez données, demandant qu’il leur fût permis de rester dans ces pays et d’y prêcher la parole de Dieu, etc. Quand je leur eus raconté ce que j’avais vu, et comment l’on me renvoyait, ils se dirigèrent vers Tefilis où ils ont des frères, pour les consulter sur ce qu’ils auraient à faire. Je leur dis bien qu’avec leurs lettres ils pouvaient poursuivre leur route s’ils le voulaient, mais qu’ils devaient se pourvoir de patience pour les épreuves et de justifications pour leur venue, parce que, s’ils n’avaient pas d’autre mission que la prédication, les Tartares ne feraient pas grand cas d’eux, surtout s’ils n’avaient pas d’interprète. Ce qu’ils firent ensuite, je l’ignore.

Nous arrivâmes ensuite, le deuxième dimanche de Quadragésime [21 février 1255], à la source de l’Araxe, et, après avoir franchi la crête des monts, nous parvînmes à l’Euphrate, dont nous descendîmes le cours pendant huit jours, toujours dans la direction de l’occident, jusqu’à une forteresse appelée Camath. C’est là que l’Euphrate s’infléchit vers le sud en direction d’Alep. Quant à nous, nous franchîmes le fleuve en nous dirigeant vers l’occident à travers de très hautes montagnes et des neiges très épaisses. Il y avait eu, cette année-là, un tel tremblement de terre que dans une ville nommée Arsengen avaient péri dix mille personnes dont le nom est connu, sans compter les pauvres dont il n’était pas fait mention. Pendant trois jours de chevauchée nous vîmes la crevasse béante que le choc avait ouverte dans le sol, et les masses de terre qui, ayant glissé des montagnes, avaient rempli les vallées. De sorte que, si le tremblement de terre avait été un peu plus fort, la parole d’Esaïe eût été accomplie à la lettre : toute vallée sera comblée, et toute montagne, toute hauteur sera abaissée.

Nous passâmes par la vallée où le Soudan de Turquie a été vaincu par les Tartares. Il serait trop long d’écrire comment il a été vaincu, mais un serviteur de mon guide, qui avait été avec les Tartares, disait qu’il n’y avait pas plus de dix mille Tartares en tout ; et un Géorgien serviteur du Soudan disait qu’il y avait avec le Soudan deux cent mille hommes, tous à cheval. Dans la pleine où eut lieu cette bataille, ou plutôt cette déroute, s’était ouvert, sous l’effet du tremblement de terre, un grand lac ; et mon coeur me disait que cette terre entière avait ouvert la bouche pour boire le sang des Sarrasins.

Nous fûmes à Sebaste, dans l’Arménie Mineure, pendant la grande Semaine [21-22 mars 1255]. Nous y visitâmes le tombeau des quarante martyrs. Il y a là une église de saint Blaise, mais je ne pus y aller, parce qu’elle est en haut, dans la forteresse. A l’octave de Pâques [4 avril] nous arrivâmes à Césarée de Cappadoce où est l’église de saint Basile le Grand.

Ensuite, en quinze jours, nous arrivâmes à Yconium, voyageant à petites journées, et nous reposant en beaucoup d’endroits, parce que nous ne pouvions nous procurer de chevaux assez vite. Mon guide agissait ainsi de propos délibéré, prenant dans chaque ville ses frais de route pour trois jours. J’en étais très affligé, mais je n’osais parler, car il aurait pu nous vendre, mes serviteurs et moi, ou nous tuer : il n’y aurait eu personne pour s’y opposer.

A Yconium je trouvai plusieurs Francs et un marchand Génois d’Acre, appelé Nicolas de Sancto Siro, qui, avec un sien compagnon de Venise, appelé Boniface de Molendino, avait monopolisé tout l’alun de Turquie, si bien que le Soudan de Turquie ne pouvait en vendre à personne, si ce n’est à eux deux. »

Extrait tiré de Kappler, Cl., Voyage dans l’empire Mongol, Payot 1985, pp. 240-242

Sur Wikisource, vous trouverez tout le récit de Guillaume de Rubrouck.