LA CRISE BRITANNIQUE AU XXème SIECLE

«La «vieille Angleterre» – c’est bien ainsi qu’il faut l’appeler ici – s’était donc flattée de l’illusion que l’esprit et les méthodes du XIXème siècle continueraient de la soutenir dans un siècle nouveau. Jusqu’à la guerre, ses efforts d’adaptation étaient en somme demeurés minimes. C’était comme une maison vénérable, solide et bien bâtie, mais dont on n’a pas, depuis des années, révisé la structure et le mobilier.

La crise qui s’est abattue sur le pays, en 1921, a subitement révélé un ébranlement grave de son armature économique. Dans le tumulte de la guerre qui se prolongeait, l’opinion, tout d’abord, s’était abusée sur la nature et la portée du désordre : on n’y voulait voir qu’un orage passager, né bien naturellement du conflit mondial et qui prendrait fin tout seul quand le monde aurait repris son équilibre ; on espérait toujours retrouver, quelque jour prochain, les conditions d’avant 1914, traduisons : du XIXème siècle. Peu à peu cependant, la durée même du marasme a fini par saper, au moins partiellement, cette confiance. Depuis la grève générale de 1926 notamment, on en arrive à se demander si ce passé, dont vivait l’Angleterre, pourra jamais renaître. La crise, envisagée de ce point de vue, change de caractère, car ses causes se révèlent plus lointaines et plus profondes que la guerre elle-même : il s’agit d’une transformation complète du monde, où l’Angleterre d’hier ne trouve plus bien sa place. On se rappelle alors les craintes de Stanley Jevons et les premières atteintes portées, dès 1880, au monopole britannique. Cette longue incubation souligne justement la gravité du mal, car, par-delà le trouble momentané de la guerre, elle attire l’attention sur un déséquilibre chronique qui la dépasse.

On n’oserait dire que le peuple britannique, dans son ensemble, ait encore compris le sérieux de la situation : son optimisme, fait de patriotisme et de torpeur, est indéracinable. Mais l’élite n’ignore plus qu’une lourde tâche de réadaptation s’impose. Pour y réussir il ne suffit pas, comme certains le pensent, de quelques changements de cabinets ou de personnel gouvernant ; l’effort est plus difficile, c’est chaque Anglais qui doit modifier sa façon de penser, de travailler et même de vivre : il ne faut rien moins qu’une révision des bases mêmes sur lesquelles s’était fondée l’existence du pays.

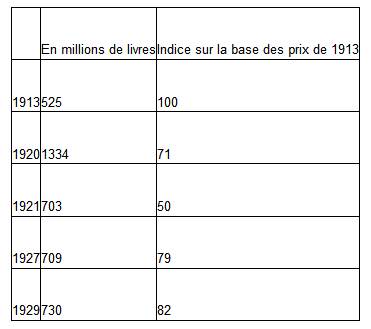

A la fin de l’année 1920, après un boom passager, fiévreux et malsain, l’adversité s’abat sur l’Angleterre, orgueilleuse d’une prospérité centenaire, avec la soudaineté d’un fléau biblique. (…) La crise s’exprime essentiellement dans la chute profonde des exportations, qui ne prend, il est vrai, toute sa signification que si l’on ramène les chiffres à la base du niveau des prix de 1913 :

Les exportations britanniques

La comparaison avec les autres pays ne fournit aucune explication qui rassure : tandis qu’entre 1913 et 1927 l’exportation britannique a baissé de 21 %, celle du monde dans son ensemble s’est au contraire accrue de 18 %. (…)

Le signe central de la crise, c’est la contraction des exportations ; la conséquence sociale, visible et douloureuse, c’est le chômage. L’absence, pour l’industriel, d’une marge suffisante de profit en est la cause immédiate. Or, dans un pays dont la population s’est développée au maximum, sur l’hypothèse que le profit qui permet l’exportation doit être considéré comme normal, toute crise de l’exportation doit naturellement prendre la portée d’un grave ébranlement ; et si elle s’installe, sans espoir prochain d’atténuation, c’est une catastrophe.

Le phénomène du chômage est périodique en Angleterre. Mais au XIXème siècle et jusqu’à la guerre les crises ne duraient pas, du moins sous la forme aiguë : il y avait seulement une indication d’engorgement. La caractère angoissant de celle sui commence en 1920-1921, et dont on n’entrevoit pas la fin, c’est moins encore sa profondeur que sa permanence :

Pourcentage et nombre de chômeurs

extrait de André SIEGRFRIED, La crise britannique au XXème siècle, pp. 18-25, Paris, Armand Colin, 1931.

MAC DONALD ET LE PREMIER GOUVERNEMENT D’UNION NATIONALE

« A l’époque où il devient le Premier Ministre d’Union nationale, MacDonald était déjà un homme fatigué (…). Quarante ans plus tôt, il avait erré dans les rues de Londres, garçon sans argent et à la recherche d’un travail, et quand il trouva un emploi, ce fut celui de secrétaire du Touring Club cycliste, à dix shillings par semaine et pour écrire des enveloppes. Il y avait eu ensuite un obscur chapitre de lutte incessante, qui le conduisit à participer aux divers efforts qui aboutirent en 1893 à créer l’Independant Labour Party. Deux ans plus tard, il se présenta aux élections parlementaires comme candidat travailliste indépendant à Southampton et fut cruellement battu. Au cours de cette première période, il semble avoir fait preuve à la fois des défauts de ses qualités et des qualités de ses défauts, qui devaient devenir plus visibles par la suite. A la fois fier et sensible, il ne pouvait jamais se résigner à accepter le programme de ses amis, ni même le sien propre. Avec les Fabiens, il était pour les travaillistes, avec les travaillistes, pour les Fabiens. Il en résultait qu’il ne semblait jamais cent pour cent favorable ou opposé à un acte quelconque (…).

Il joua sans aucun doute un rôle important dans la vie politique du pays. L’un des fondateurs du groupe parlementaire travailliste, il fut l’homme qui fit le plus pour gagner au Parti une place dans le grand monde de la politique et de l’opinion publique [malgré] son opposition pacifiste d’abord à la guerre des Boers et, plus tard, à celle de 1914.

Quand le Parti travailliste arriva au pouvoir en 1923, ce fut lui, et non pas Clynes, Henderson ou Lansbury, qui devint Premier ministre. Dans cette fonction, il montra à la fois du tact et du jugement. En particulier, il réussit à abaisser la température internationale. Son amour de la tradition fut un antidote de valeur contre l’anarchisme irresponsable de certains de ses amis politiques. L’histoire du premier gouvernement travailliste fut, dans une large mesure, celle du second. S’il connut des succès dans l’un et l’autre, il y connut des échecs analogues, dus à l’absence d’esprit de décision (…).

Il est significatif de l’imprévisibilité de la politique britannique, que l’homme dont le principal défaut avait été l’hésitation devint pour la troisième fois Premier Ministre à un moment où une crise sans précédent nécessitait de toute urgence l’action la plus résolue et les décisions les plus urgentes. [Le gouvernement triparti n’était] pas une coalition au plein sens du mot. Créé dans le seul but d’équilibrer le budget et de rétablir la stabilité, son programme était strictement limité et il n’y eut aucun effort pour établir une «platform» commune de politique générale. C’était la crise financière qui avait rapproché MacDonald, Baldwin et Samuel. Le budget était à équilibrer et de grandes économies à réaliser, quels que pussent être les sacrifices imposés par une politique de déflation drastique. Le petit Cabinet de onze ministres, MacDonald, Sankey, Snowden et Thomas pour le Parti travailliste, Baldwin, Chamberlain, Cunliffe, Lister et moi-même pour les Conservateurs, et Samuel, Reading et Maclean pour les Libéraux, devait être un Comité de salut public d’urgence, pour s’occuper d’une crise pressante.

Je n’oublierai jamais l’explosion spontanée d’enthousiaste soutien qui salua l’appel de Samuel à la Chambre des Communes pour des sacrifices financiers destinés à combattre la crise. Jamais Chancelier de l’Echiquier ne suscita autant d’applaudissements en réduisant les impôts que Snowden en alourdissant leur poids. Dans les jours qui suivirent, le peuple anglais forma des queues à l’extérieur des bureaux des contributions dans le but de payer les nouvelles taxes, bien qu’elles ne fussent pas dues avant plusieurs mois. »

Samuel HOARE, Nine Troubled Years, Londres, 1954, pp.22-23, 27-28.