Parmi les histoires fantastiques ayant défrayé la chronique au XXème siècle, celle de la vengeance de Toutânkhamon tient le haut du pavé.

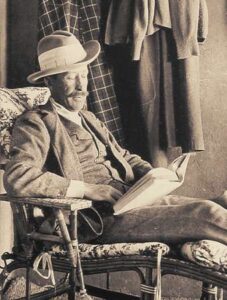

Lord Carnarvon, de son vrai nom George Edward Stanhope Molyneux Herbert, 5ème comte de Carnarvon, est né en 1866 dans une famille aristocratique britannique résidant au château de Highclere (connu depuis pour servir de cadre à la série Downtown Abbey) . Après un grave accident ayant failli lui coûter la vie, Carnarvon se passionne pour la lecture. Un livre retient son attention : celui de Gaston Maspero qui le décide à partir pour l’Égypte en 1903, où rapidement il achète une concession afin de pouvoir effectuer des fouilles, avec un objectif : retrouver la tombe d’un pharaon en particulier : Toutankhamon. C’est à ce titre qu’il finance alors plusieurs fouilles en Égypte et engage l’archéologue Howard Carter en 1906, sur recommandation de Maspero.

Lord Carnarvon, de son vrai nom George Edward Stanhope Molyneux Herbert, 5ème comte de Carnarvon, est né en 1866 dans une famille aristocratique britannique résidant au château de Highclere (connu depuis pour servir de cadre à la série Downtown Abbey) . Après un grave accident ayant failli lui coûter la vie, Carnarvon se passionne pour la lecture. Un livre retient son attention : celui de Gaston Maspero qui le décide à partir pour l’Égypte en 1903, où rapidement il achète une concession afin de pouvoir effectuer des fouilles, avec un objectif : retrouver la tombe d’un pharaon en particulier : Toutankhamon. C’est à ce titre qu’il finance alors plusieurs fouilles en Égypte et engage l’archéologue Howard Carter en 1906, sur recommandation de Maspero.

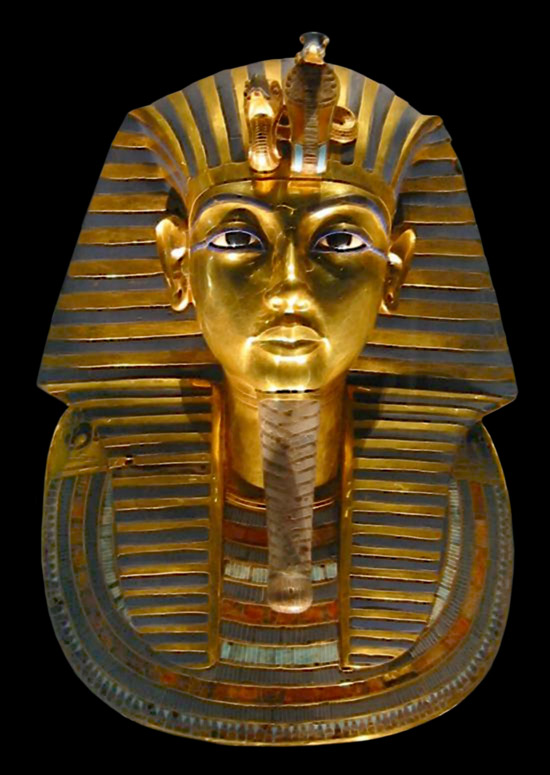

Après des années de fouilles infructueuses et de doutes, leur collaboration le mènent le 4 novembre 1922 à la découverte de la tombe de Toutânkhamon, onzième pharaon éphémère de la XVIIIe dynastie (Nouvel Empire) . Cette dernière aurait été due entre autres à un petit garçon de 12 ans, Hussein Abdel Razoul, qui aurait découvert la première marche menant au tombeau. Cette dernière fait sensation en Egypte et dans le monde. Mais rapidement, l’émerveillement fait place au mystère …

Quelques mois plus tard, en mars 1923, Lord Carnarvon tombe malade, piqué par un moustique sur la

joue. En se rasant, il rouvrit la plaie, ce qui provoque une infection cutanée. Cette dernière s’aggrave rapidement et entraîne une septicémie, puis une pneumonie. Sa maladie retient alors l’attention des médias qui publient régulièrement des nouvelles de sa santé. Mais, malgré les soins reçus au Caire, il meurt dans la nuit du 4 au 5 avril 1923, à l’âge de 56 ans, avant l’ouverture de la Chambre funéraire du pharaon.

Sa mort, aussitôt relayée dans la presse du monde entier, frappe l’opinion publique et, rapidement, les journaux évoquent une « malédiction du pharaon » qui punirait ceux ayant dérangé le repos de Toutânkhamon ! Quelques célébrités, à l’instar de Sir Arthur Conan Doyle, père de Sherlock Holmes et féru de spiritisme, défendent cette thèse de la malédiction du Pharaon qui, depuis, n’a cessé d’alimenter l’imaginaire populaire.

Les extraits de la presse française que nous avons sélectionnés montrent cependant une certaine prudence vis-à-vis de cette malédiction. Si Le Figaro joue la carte du mystère, juste avant d’apprendre la mort de Lord Carnarvon, en allant consulter l’un des spiritistes les plus renommés du moment, les autres se montrent plus critiques vis-à-vis des Anglais et de leurs superstitions. Mais la palme du scepticisme revenant certainement à la presse catholique pour qui envisager l’existence d’une malédiction reviendrait à reconnaître l’existence de dieux polythéistes … ce qui ne serait pas convenable !

Extrait n° 1 : Le Figaro joue la carte du frisson auprès de ses lecteurs

La vengeance du pharaon

On sait que Lord Carnarvon, lequel entreprit les fouilles qui mirent au jour l’hypogée de Toutankhamon, est malade et que son état ne laisse pas de donner de graves inquiétudes à son entourage. Et les imaginations de se déchaîner !

D’autant plus qu’un petit incident peut paraître, à certains, d’un bien mauvais augure. Lord Carnarvon aimait tendrement un petit oiseau, un serin, s’il faut préciser, et l’emmenait toujours avec lui dans ses déplacements. Le serin était avec le lord lorsque celui-ci pénétra, pour là première fois dans la tombe mystérieuse du pharaon.

Et, quelques jours après, le serin, dont on avait pendu la cage dans quelque coin, était retrouvé à moitié dévoré par un serpent, en un lieu où l’on n’avait jamais vu de reptiles. Les fellahs manifestèrent, à cette nouvelle, la plus vive appréhension. Quelques jours encore après, lord Carnarvon, piqué par un moustique, tombait malade. Curieuse coïncidence, en vérité !

Notre curiosité s’est éveillée nous avons voulu savoir si l’égyptologue anglais n’avait pas été la victime des divinités souterraines nous sommes allé le demander à M. Lancelin, spirite notable et notoire.

Nous lui avons posé la question tout aussitôt :

– Croyez-vous à une vengeance occulte, à une action de forces inconnues ?

M. Lancelin nous a regardé alors bien en face, par-dessus ses lunettes, il a pris son temps, et d’une voix calme et sûre :

-Monsieur, je le crois.

Nous nous sommes permis de lui demander ses raisons

-C’est, dit-il, que nous ne connaissons pas la puissance redoutable de la magie antique, si nous en avons cependant découvert quelques ressorts. La grande préoccupation des Hindous, des Chaldéens, des Egyptiens était la protection des morts et, sur bien des points, les formules de leurs rituels funéraires coïncidaient.

« Toutankhamon, pharaon, dut avoir des funérailles assez méticuleuses pour que les formules de malédiction lancées contre les violateurs de sépultures fussent récitée avec une attention scrupuleuse et un soin pieux par les sages prêtres qui en connaissaient les arcanes.

« Les siècles et les siècles ont pu passer, les paroles magiques sont toujours restées redoutables. Elles ont disposé, autour de l’hypogée, un étrange réseau protecteur. Lord Carnarvon a voulu le franchir il est aujourd’hui, victime de son audace. Ainsi, il y a une vingtaine d’années, un bijou, dérobé aux trésors de l’antique Egypte, apporta à ses possesseurs successifs les plus singulières maladies. Si lord Carnarvon voulait emporter la momie du pharaon en Angleterre, je ne donnerais pas quarante sous de sa vie.

«Notez, Monsieur, poursuivit M. Lancelin, que je puis assurément me tromper. Tout le monde est faillible. Mais j’ai beaucoup étudié ces questions, j’y ai beaucoup réfléchi avec le grand sérieux qu’il convient d’y apporter. »

Et c’est avec le même sérieux que nous rapportons les paroles de M. Lancelin.

Gilbert Charles « la vengeance du pharaon », journal Le Figaro 05 avril 1923, page 1

Extrait n° 2 : Ah ces anglais ! Quelle bande de superstitieux !

LE « DOUBLE » CALOMNIÉ

Les Anglais, dont on ne conteste guère l’esprit pratique, ont pourtant le goût du mystère. Ceux des nôtres qui fraternisèrent avec eux durant la guerre ont été surpris de constater que certaines superstitions n’étaient pas moins répandues en Angleterre qu’en Italie. Une seule allumette servant à trois fumeurs épouvantait les plus hardis officiers britanniques, et l’incrédulité de la plupart des Français, en ces conjonctures, leur paraissait choquante.

Il n’est donc pas étonnant que le « double » de Toutankamon soit volontiers accusé, en Grande-Bretagne, d’avoir causé la mort de lord Carnarvon. De savants égyptologues anglais se sont vainement efforcés d’innocenter ce fantôme la fable est trop dramatique pour qu’on cesse d’y croire.

Le raisonnement des gens sensés paraît prosaïque, tandis que la légende du vindicatif ange gardien des pharaons semble toute parée d’une mystagogique poésie. Même quand ils ignorent Shelley et Byron, même quand ils sont dominés par le souci d’exporter leurs marchandises, les Anglais, à leur manière, sont poètes. Et c’est peut-être cette contradiction de leur esprit et de leurs sentiments qui nous prive de l’agrément de les bien connaître et qui les empêche de toujours nous comprendre.

Donc, le « double » de Toutankamon, qui veillait dans le mausolée merveilleux, a tiré vengeance des sacrilèges qui y furent commis. Des témoignages nous en sont fournis par le romancier Conan Doyle et par un Français d’origine levantine que des renseignements hyperboliques présentent comme un émule de Maspéro. Cette croyance à la jalouse vigilance du « double » a pu être utile pour effrayer les voleurs ; elle ne détournera pas les savants de l’accomplissement de leur mission. Elle est émouvante comme tout ce qui entoure la mort ; elle n’est pas gracieuse.

Les Grecs se faisaient de la vie du tombeau une idée plus aimable. Les offrandes qu’ils apportaient à leurs morts étaient puériles, familières et plaisantes. Toutes les menues nécessités de l’existence ordinaire devaient pouvoir être satisfaites sous la pierre funéraire. La femme défunte y trouvait son miroir et son flacon de fards. Il semblait ainsi que tout lien ne fût pas rompu entre la disparue et celui qui l’aimait. Le néant était moins noir et les ombres y devisaient avec une sérénité. Que l’existence ne leur avait probablement jamais accordée.

Mais surtout, les morts, grâce à cette illusion charmante, n’étaient ni sévères ni méchants. Et en cela aussi, les Grecs se montraient sages. Ceux qui les avaient quittés à jamais vivaient loin d’eux avec indulgence et douceur. La mort serait deux fois affreuse si elle perpétuait la colère et la haine. Il faut croire que le « double » des êtres que nous ne verrons plus est l’émanation de leur pitié. André Chénier a su pleurer Myrto, la jeune Tarentine, en ne lui prêtant aucun ressentiment contre l’injuste sort.

Les ombres pharaoniques qu’évoque la crédulité des lecteurs de journaux anglais sont bien incapables d’avoir châtié lord Carnarvon, dont la curiosité ne fut que bienfaisante. Mais, même si ce savant avait irrespectueusement troublé le sommeil séculaire du roi égyptien, il n’en eût encouru nul châtiment. Les morts ne se vengent point. Leur immobilité est de la béatitude. Ils goûtent le définitif renoncement, condition de la suprême paix. Et s’ils pouvaient éprouver à notre égard un autre sentiment que celui de longanimité, ce serait un dédain apitoyé pour notre acharnement à conserver ce bien qui leur fut ravi et dont ils connaissent maintenant toute la vanité.

J.L.

JL « le double calomnié », Journal Le Temps, 14 avril 1923, page 1

Extrait n° 3 : gardons la tête froide !

Des momies. — Ne nous frappons pas. Les momies ne portent malheur ni à ceux qui les découvrent ni à ceux qui les approchent. Et, à ce propos, je me demande pourquoi, au Louvre, on a fourré dans des armoires telles qui étaient offertes jadis à la vue du public. Craint-on, en les exposant, d’éloigner les visiteurs ?… Ne rougit-on pas, dans nos hautes sphères scientifiques, de subir ainsi l’influence des plus sottes superstitions ?

Depuis la mort de lord Carnarvon, on a exhumé toutes sortes d’histoires fantastiques et macabres relatives à certaine « momie » du British Muséum qui aurait semé la mort autour d’elle depuis le jour où on l’a arrachée à son hypogée.

Or, tout cela, n’est que pure fantaisie. Il y a bien au British un objet auquel la croyance populaire attache une influence maléfique ; mais ce n’est pas une momie : c’est un couvercle de sarcophage — et un fort beau couvercle, ma foi. ll porte le portrait de la dame dont il recouvrait jadis la momie, une certaine prêtresse d’Ammon-Râ. Et ce portrait, parait-il a le mauvais œil … C’est possible, mais je ne m’en suis pas encore aperçu. Il y a plus de trente ans que je l’ai vu pour la première fois … Je n’en suis pas mort, je l’ai revu plusieurs fois depuis, et je compte bien le revoir quand je retournerai à Londres.

Ceci dit, quand vous verrez, dans certains musées ou dans certaines collections, des momies, méfiez-vous tout de même — je veux dire : méfiez-vous de leur authenticité. Il y a eu, en Californie, pendant des années, un fameux truqueur qui, avec de l’étoupe, du goudron et divers autres ingrédients, en fabriquait à la grosse, et tout aussi parfaites que les vraies… Méfiez-vous, mais n’ayez pas peur. Celles-là n’ont aucune raison pour vous porter malheur.»— Jean Lecoq.

Jean Lecoq « des momies », Le Petit journal, parti social français, édition de Paris, 9 avril 1923, page 2