Sous la Monarchie de Juillet, des expériences destinées à encourager la prévoyance sont tentées. En janvier 1843, la commission Macquet rend un rapport dans lequel elle préconise la création d’une caisse de retraites garantie par l’État tandis que le mouvement mutualiste, qui propose d’assurer les individus contre les aléas de l’existence, se développe peu à peu. Mais le projet traîne et s’enlise, pour finalement être déposé en 1847, à la veille de la Révolution de février 1848. La Deuxième République, qui affiche ses ambitions sociales, ne tarde pas à récupérer l’idée et plusieurs textes sont présentés dans un contexte favorable. Le nouveau Président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, ayant montré sa sensibilité aux questions sociales, un projet est ainsi déposé en novembre 1849 et suscite de très nombreux débats, au cours desquels s’opposent socialistes et libéraux, tant sur le fond que sur la forme que doivent prendre ces caisses.

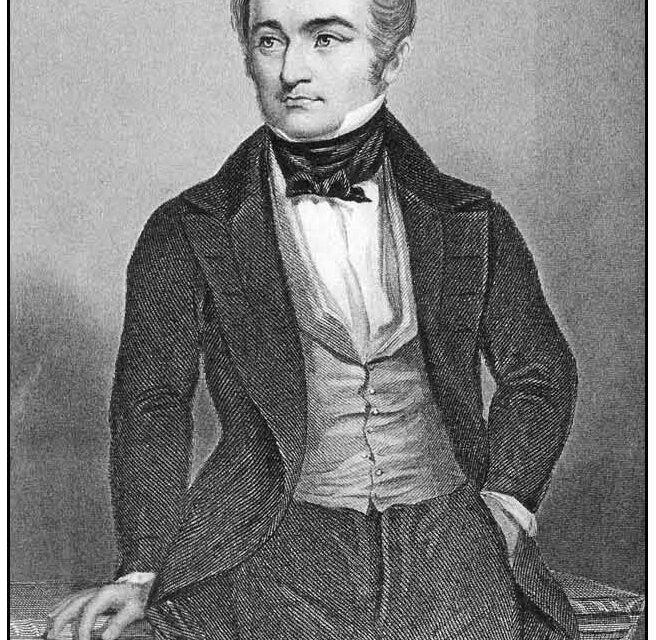

Les extraits suivants exposent l’opinion d’Adolphe Thiers [1797-1877]. Homme politique, avocat et historien, il arrive à Paris en 1821 et, grâce à un solide réseau de relations et à son ambition (il inspire le personnage de Rastignac à Balzac), et il se fait d’abord connaître en tant que journaliste. Thiers affiche alors ses opinions anticléricales et libérales. Lors de la Révolution de Juillet, il prend position en faveur de Louis-Philippe. Devenu un notable, Adolphe Thiers devient Conseiller d’État, député d’Aix et Ministre de l’Intérieur à deux reprises, en 1832 et 1836. Après 1840 et une politique étrangère hasardeuse, il rentre dans l’opposition et critique Guizot pour sa politique. Lorsque la révolution éclate en 1848, Thiers s’affiche comme l’un des principaux membres du Parti de l’Ordre et se rallie à Louis-Napoléon Bonaparte qu’il estime,à tort, faible et manipulable.

Redevenu député, c’est à ce titre qu’il intervient dans les débats consacrés aux projets de caisses de retraites. Le 26 janvier 1850, Thiers prononce un discours-fleuve consacré à la question sociale dont une partie concerne les retraites. Dans les extraits proposés, il expose sa vision libérale (et utopique) de la retraite.

Extrait n°1 : l’acte de prévoyance analysé par Thiers

Mais le plus grand acte de prévoyance de l’ouvrier, celui qu’il faut solliciter et provoquer le plus vivement de sa part, c’est celui qui consistera à faire des économies, soit pour en conserver le capital toujours disponible, soit pour s’assurer, en renonçant à l’usage de ce capital, une pension suffisante dans ses vieux jours. C’est là le plus difficile des actes de prévoyance, celui qu’il faut le plus solliciter de lui, et celui qu’on obtient le plus rarement, parce qu’au lieu d’une chance fréquente, prochaine, souvent réalisée, comme la maladie ou le chômage, il faut prévoir ce que l’homme prévoit le moins volontiers, c’est-à-dire la vieillesse, cette chance certaine quoique éloignée, qui amène la défaillance de ses forces et sa décrépitude. Il n’y pense pas plus volontiers qu’à la mort elle-même, dont cette défaillance est l’avant-coureur. Et ce n’est pas seulement l’ouvrier qui se refuse à ce genre de prévoyance, c’est très fréquemment l’homme des classes les plus cultivées, qui, dominé par ses passions, comptant sur le hasard, cette providence de tous les imprévoyants, marche à grands pas vers la vieillesse, dévorant follement, dans un seul âge de sa vie, une fortune qui devait suffire à sa vie tout entière.

Si ce défaut se rencontre dans les classes élevées, dont l’éducation a eu pour but d’étendre les vues, il doit être bien plus fort, bien plus à craindre, chez les classes pauvres, dont l’horizon borné s’étend à peine au lendemain, et qui, recevant du ciel le pain du jour ou de la semaine, et s’en fiant à lui du pain de la semaine à venir, sont aussi insouciantes que ces oiseaux auxquels le printemps, l’été, la moisson, l’eau, le grain, n’ont jamais manqué, et qui en attendent le retour sans songer à la gelée, dont le retour infaillible aussi les fait souvent mourir de disette et de froid. Mais comment exciter cette grande et essentielle prévoyance, la première à souhaiter à l’homme? Là se présente une grave question, et c’est l’une des deux ou trois plus difficiles que soulève l’importante matière soumise à notre examen. […]

Extrait n°2 : avantages et inconvénients de la Caisse d’épargne et de la caisse de retraite

Il y a, pour l’homme laborieux et prévoyant qui sait se priver de quelques jouissances passagères dans l’âge mûr, afin de s’assurer le nécessaire dans les temps de chômage, de maladie ou de vieillesse, il y a deux manières d’agir l’une de déposer ses économies dans une caisse qui lui en rapporte l’intérêt, c’est ce qu’on a appelé la Caisse d’épargne, instituée de notre temps; l’autre de déposer annuellement une légère somme à une caisse dite des retraites, qui reste à créer, et dans laquelle l’accumulation des intérêts doit finir par produire une rente viagère au profit des déposants les plus âgés. Le dépôt à la Caisse d’épargne, toujours exigible à volonté, peut servir à l’ouvrier pour le chômage, pour la maladie, pour se constituer maître à son tour, pour établir sa famille, pour suffire à ses vieux jours. Il a besoin d’être beaucoup plus considérable, si l’ouvrier veut parvenir à former un petit capital de quelque valeur. Le dépôt à la Caisse des retraites, au contraire, moyennant un sacrifice peu considérable par an, à la condition de n’y plus penser, de n’y jamais recourir, jusqu’au jour de la vieillesse, jour où la source longtemps fermée s’ouvre enfin, ce dépôt ne peut servir qu’à un objet, l’entretien de l’individu pendant les dernières années de sa vie. Un ouvrier même très peu économe, s’il avait la moindre prévoyance, en se privant de 20 ou 30 francs par an, pourrait s’assurer le pain de ses vieux jours, tandis que, pour se créer un capital à la Caisse d’épargne, il faut qu’il fasse de bien autres efforts. Mais à nous prononcer entre ces deux genres d’économie, à choisir lequel il importe le plus de favoriser, nous n’hésitons pas à le dire, c’est celui de la Caisse d’épargne que nous conseillerions surtout à l’ouvrier. Ce genre d’économie est fécond en résultats matériels et moraux. Il est particulièrement utile à l’élévation personnelle de l’ouvrier, à l’établissement de sa famille, au véritable bien-être de sa vieillesse. […]

il élève non seulement lui, mais ses enfants, il crée une famille, et se ménage ainsi la meilleure des pensions de retraite, puisqu’il a, pour suffire à ses vieux jours, ses enfants qu’il a formés, qu’il a placés dans une condition meilleure, et qui, d’après la nature et nos lois, doivent le nourrir quand il ne peut plus se nourrir lui-même. Là tout est moral, fécond, car l’homme s’élève, élève ses enfants, et s’assure le pain de ses vieux jours, non pas de la main d’une institution publique, rendant mathématiquement ce qu’on lui a confié, mais de la main reconnaissante de ses enfants, dont il a fait la destinée. […]

Extrait n°3 : les arguments de Thiers opposé à un système généralisé et obligatoire

Reste donc à examiner, et ici la tâche devient plus difficile, reste à examiner la question d’une caisse des retraites pour la vieillesse, caisse générale et unique, ou collection de caisses, dont l’État serait dépositaire, administrateur, répondant et peut-être fondateur avec ses propres deniers.

CAISSE DES RETRAITES. Sans contester qu’il y ait peut-être en ce genre quelque institution nouvelle et utile à fonder, il faut néanmoins mettre de côté les préoccupations du moment, pour examiner la chose en elle-même, du point de vue de la pratique et de l’intérêt vrai du peuple.

C’est assurément un spectacle pénible et affligeant, digne de toucher tous les cœurs honnêtes, que celui de l’ouvrier vieux, épuisé, reçu presque par pitié dans les ateliers, pour un faible salaire qu’il gagne à peine et qui cependant ne suffit pas à ses besoins, quelquefois aidé par les ouvriers plus jeunes dont le secours l’empêche de succomber sous le fardeau, et de voir ainsi la vieillesse, qui, dans un état de choses régulier, devrait être entourée de respect, entourée tout au plus de compassion. […] C’est une intention sans doute bien respectable que celle de procurer une retraite à tout vieux serviteur de la société ; mais il faut mesurer le fardeau qu’on assume, même sans y contribuer avec les deniers de l’État, lorsqu’on prétend réunir dans une caisse commune ou dans un ensemble de caisses dont l’État serait le dépositaire général, les économies de tout un peuple. Dans l’ordre naturel des choses, chaque individu, comme nous l’avons déjà dit, est chargé de veiller sa propre vie, de gagner l’argent dont il a besoin pour se suffire, de le placer, s’il entre dans la voie des économies, de le placer d’une manière sûre, avantageuse, de toucher les revenus, de recouvrer le capital. Il surveille lui-même, tient lui-même sa petite comptabilité, et trouve auprès d’un patron qu’il aime, auprès d’un camarade dans lequel il a confiance, ou d’un petit capitaliste qu’il connaît, la caisse dans laquelle il déposera, pour plus ou moins longtemps, le capital dont les intérêts accumulés lui fourniront le pain de sa vieillesse. Ce sont des faits individuels, qui se passent d’homme à homme, sans que la société ait à intervenir, à moins qu’il ne se commette quelque violation de propriété appelant l’application des lois civiles ou pénales. Chaque homme vit ainsi pour lui-même, non dans l’isolement de la barbarie, mais dans son indépendance, et sous la protection d’une société forte et civilisée, qui lui laisse, pour ce qui le regarde personnellement, le libre usage de ses facultés. Si l’on cherche à l’opprimer, elle le protège ; dans tout autre cas elle lui permet d’employer son esprit et ses bras comme il le veut, d’acquérir autant de bien qu’il le sait ou le peut, et de placer ensuite à sa façon, aux risques et périls de son choix, le bien qu’il est parvenu à acquérir. Dans cette mesure d’autorité et de liberté, l’individu, l’État, font ce qu’ils doivent; chacun a sa sphère bien tracée. […]

Nous supposons qu’on va retenir à chaque ouvrier, pendant le temps de sa validité, de vingt à cinquante-six ans (nous donnerons tout à l’heure la raison de ces âges), une certaine somme sur son salaire. On va dire à tout laboureur, maçon, charpentier, forgeron, mécanicien, ajusteur, fileur, tisserand : Tu gagnes tant, et sur ton salaire tu verseras tant. -Mais d’abord où s’arrêtera-t-on dans la détermination des classes soumises à une pareille retenue ? A quel signe distinguera-t-on celles qui doivent être ainsi placées en état de minorité et soumises aux règles de la prévoyance publique ? Comment définira-t-on l’ouvrier pour le distinguer du patron ? Ce sera facile dans une manufacture, dans une grande ferme, où l’on discerne bien le maître de l’ouvrier, le fermier du simple laboureur. Mais ailleurs, comment tracera-t-on la limite où finit le travail de l’intelligence, où commence celui des bras ? En supposant qu’on y réussisse, nous demanderons de quel droit on va, pour un autre objet que l’impôt, prendre une partie du salaire de chacun, et en faire l’emploi qu’on juge le plus sage ? -Du droit, dira-t-on aux ouvriers, du droit de la prévoyance, que nous avons et que vous n’avez pas. Voilà toute la réponse aux classes soumises à ce régime exceptionnel. C’est, en vérité, entreprendre étrangement sur la liberté des individus, et se mettre à leur place d’une manière bien singulière ! Si, en effet, l’on agit pour eux mieux qu’ils ne l’auraient fait, on sera peut-être justifié par le résultat, mais si, par malheur, le résultat ne justifiait pas les prétentions de cette tutelle hardie, si l’on avait mal placé leur argent, il serait doublement évident qu’on a usurpé sur l’individu, car vous auriez entrepris pour lui ce qu’il aurait mieux fait que vous.

On ajoute, il est vrai, que ce qu’on retiendra à l’ouvrier sera si peu de chose que l’ouvrier ne s’en apercevra pas, et qu’alors sa liberté n’aura pas à se plaindre. Nous admettons, effectivement, qu’il ne faut pas retenir beaucoup pour assurer la fin de la vie de l’homme, et que, grâce aux calculs de la Providence, l’âge mûr est suffisant pour que l’homme puisse, pendant la durée de cet âge, acquérir de quoi entretenir ses enfants, de quoi s’entretenir lui-même, et mettre sa vieillesse à l’abri du besoin. Mais qu’il suffise de prendre si peu que l’ouvrier ne s’en aperçoive pas, c’est là ce qui nous semble une erreur radicale, et facile à démontrer. […]

Mais on n’atteindra aucun résultat, dit-on, si on laisse l’ouvrier libre ; il ne déposera pas, et continuera à vieillir dans le même état d’insouciance. C’est à craindre, nous l’avouons, pour beaucoup d’entre eux. Mais de ce que les individus peuvent être tentés de mal gérer leurs affaires, on ne peut se charger de les gérer pour eux. Ce sont là les suites inévitables de la liberté humaine. Il ne faut pas que les gouvernements soient, à cet égard, plus difficiles que Dieu même, qui, en donnant aux hommes la liberté, a certainement entendu qu’ils pourraient faire bien, ou faire mal, et qui leur a préparé à tous la récompense ou la peine comme conséquence de leur choix.

Que si l’on veut sortir du système de la retenue obligatoire, pour entrer dans le système de la retenue facultative, nous n’y verrons pas les mêmes objections. Pourquoi ? Parce qu’indépendamment de la liberté de l’homme respectée, il y aura infiniment moins d’individus qui verseront, et dès lors moins de difficultés à vaincre pour la perception et le placement de leurs économies, ce qui veut dire qu’à mesure qu’on atteindra moins le but de l’institution, son impossibilité deviendra moins grande ; mais le principe de charger la société de la vieillesse d’un plus ou moins grand nombre de ses membres sera toujours une entreprise peu raisonnable et peu fondée en principe. On comprend que l’État se charge de pensionner les agents qui l’ont servi. Cela n’est pas plus extraordinaire que de voir un manufacturier se charger de créer une caisse de retraites entre ses ouvriers. Mais on ne comprend pas l’État se chargeant d’assurer des retraites aux divers membres d’une société. Il a déjà beaucoup de peine à le faire pour ses propres fonctionnaires, car on n’a pas encore réussi à établir un calcul juste et qui ne fût pas ruineux, en ce qui concerne les membres des diverses administrations. Comment l’État le pourrait-il pour une partie plus ou moins grande de la société elle-même ?

Source : Adolphe Thiers Rapport fait au nom de la commission de l’assistance et de la prévoyance publique, discours prononcé le 26 janvier 1850 à l’Assemblée législative, extraits du passage intitulé : de la vieillesse, pages 563 à 581, extraits

Extraits issus de Discours parlementaires de M. Thiers publiés par M. Calmon, (troisième partie, 1848-1850), partie 3/8, Paris, Calmann-Levy, 694 pages

Le rapport est également disponible dans le Moniteur universel, journal officiel de la république française du 27 janvier 1850