L’action éminente et la fin tragique de Jean Moulin sont bien connues et occupent une place de choix dans la mémoire nationale. Le fragment de la vie de Jean Moulin évoqué dans le texte ci-dessous permet de mieux comprendre le sens de son engagement dans la Résistance.

Nommé préfet d’Eure-et-Loire en 1939, il assume sa fonction de représentant de l’Etat jusqu’à l’arrivée des Allemands dans la ville de Chartres, le 17 juin 1940. Alors que la France dans la « débâcle » prend l’eau de toutes parts, Jean Moulin se dépense sans compter pour maintenir un semblant d’ordre républicain et venir en aide aux réfugiés qui affluent de Paris.

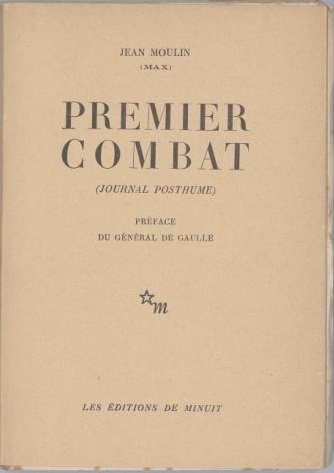

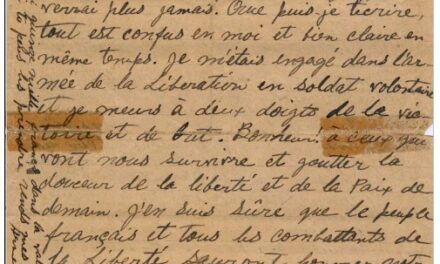

Jean Moulin a laissé un récit factuel des ces quelques jours dramatiques et intenses, dans un texte publié en 1947 après la guerre, intitulé « Premier combat ». Ce récit qui est une sorte de journal a été rédigé par Jean Moulin au printemps 1941, lors d’un séjour dans sa famille ; il a confié le manuscrit à sa soeur pour qu’elle le mette en sécurité. C’est cette dernière qui en a assuré la publication en 1947, à titre posthume, à la mémoire de son illustre frère. Le journal suit, presque heure par heure, l’action du préfet. On peut imaginer que Jean Moulin avait gardé par devers lui son agenda et pris quelques notes ; et aussi que le moment étant exceptionnel, les principaux faits se sont gravés dans sa mémoire avec une grande précision. Que comptait-il faire au juste de ce journal? On ne le saura jamais et peu importe.

Dans l’extrait ci -dessous, Jean Moulin raconte son arrestation par les Allemands, afin de lui faire signer un « protocole », attestant que les « troupes noires » , »les tirailleurs » se sont rendus coupables de crimes contre des civils français. Devant le refus de signer, Jean Moulin est torturé.

Ce texte illustre, selon nous, ce qui est au fondement de la Résistance, avant que celle-ci ne s’organise et ne se structure en groupements et organisations diverses : un mouvement de la conscience à refuser l’inacceptable, à dire non, au nom de valeurs éthiques et transcendantes.

17 juin 1940 – 18 heures

Je m’assieds pour partager le repas de mes postiers qui ont décidé de dîner de bonne heure, car ils ont hâte d’aller s’enfermer solidement pour la nuit.

A peine ai-je goûté au potage que l’employé qui assure la permanence de l’entrée accourt pour me dire que deux officiers allemands me demandent d’urgence.

Qu’on les fasse patienter un instant, le temps que j’aille revêtir mon uniforme. Je veux, en effet, rester, vis-à-vis de l’ennemi, sur le plan strict des relations officielles.

Je les reçois dans mon cabinet. Celui qui prend la parole, dans le français le plus pur et presque sans accent, est un jeune officier d’environ trente ans. Blond, mince, il est plutôt petit avec, dans le faciès, un mélange inquiétant de morgue et d’obséquiosité. Il porte, comme son camarade, l’uniforme de la Wehrmacht.

(Je me suis posé, par la suite, la question de savoir si ces hommes, et en particulier ce jeune officier, avaient sur leur uniforme les trois lettres caractéristiques de la Gestapo sur l’épaulette. Je ne saurais le dire. Je n’étais pas encore, à ce moment, familiarisé avec les grades et spécialités de l’armée et de l’organisation nazies.)

“ Le général, me dit-il, sur un ton déférent, désire vous voir, monsieur le Préfet, pour une communication importante, et m’a demandé de venir vous chercher.

-C’est bien, répondis-je, je vous suis.”

Nous montons dans une voiture qui stationne devant la Préfecture et qui démarre aussitôt. Place des Epars, les officiers me prient de descendre et d’attendre devant l’hôtel de France, qui est occupé depuis le matin. Ils vont, me disent-ils, annoncer mon arrivée au général. Un quart d’heure se passe, vingt minutes. Pour tromper l’attente, je me dispose à faire quelques pas sur le trottoir, quand un soldat, que je n’avais pas remarqué et qui est chargé, apparemment, de veiller sur moi, croise son fusil et m’interdit de bouger. Je n’insiste pas.

Le jeune officier revient d’ailleurs quelques instants après. Il est seul et me demande d’avancer à pied avec lui.

Au milieu de la place, dans le bruit des moteurs et le va-et-vient des militaires de tous grades, il s’arrête et commence à me donner des précisions sur ce que le général attend de moi. Avec une indignation factice, il fait état de prétendues atrocités commises par nos soldats en se retirant : «Des femmes et des enfants, des Français, précise-t-il, ont été massacrés après avoir été violés. Ce sont vos troupes noires qui ont commis ces crimes dont la France portera la honte. Comme ces faits sont prouvés de façon irréfutable, il convenait qu’un document fût dressé qui établît les responsabilités. C’est dans ces conditions que les services de l’armée allemande ont rédigé un « protocole » qui doit être signé par notre général, au nom de l’armée allemande, et par vous comme préfet du département. >>

Je manifeste ma stupéfaction et je proteste contre les accusations portées contre l’armée française, et notamment contre les troupes noires : « Nos tirailleurs, ajouté-je, combattent, certes, avec une énergie farouche sur le champ de bataille, mais ils sont incapables de commettre une mauvaise action contre des populations civiles et moins encore les crimes dont vous les accusez. » Je sens que nous allons nous heurter durement.

« Je regrette, me dit-il d’un ton sec, mais nous sommes absolument certains de ces faits. En tout cas, suivez-moi chez le général. »

J’obéis. Nous arrivons à l’entrée de la rue du Docteur Maunoury. On me fait pénétrer dans une vaste et belle maison, un peu en retrait de la rue. Dès que nous franchissons le seuil, deux soldats se précipitent sur leur fusil, mettent baïonnette au canon et m’examinent de la tête aux pieds. Décidément mon arrivée est annoncée. L’officier me laisse entre les mains de ces deux hommes et pénètre dans la première pièce à droite. Il ressort aussitôt et m’invite à entrer à mon tour. Je suis maintenant en présence de trois officiers dont deux sont ceux-là mêmes qui sont venus me chercher à la Préfecture. Le troisième est derrière une table sur laquelle se trouvent des serviettes en cuir et un certain nombre de papiers.

D’une façon beaucoup plus brutale, celui qui m’a conduit ici, et qui semble chargé de mener toute l’affaire, me signifie à nouveau ce qu’on attend de moi : « Voici le protocole que vous devez signer. » Et l’homme qui est assis à la table, sans se lever, me tend une feuille dactylographiée.

« Pensez-vous vraiment leur dis-je en refusant de prendre le papier, qu’un Français, et, qui plus est, un haut fonctionnaire français, qui a la mission de représenter son pays devant l’ennemi, puisse accepter de signer une pareille infamie ? »

La réaction est immédiate. Le meneur de jeu nazi se précipite sur moi et, rouge de colère, me menace du poing : « Nous n’accepterons pas, me crie-t-il, que vous vous moquez de l’armée de la Grande Allemagne ! Vous allez signer, m’entendez-vous, vous allez signer ! » Il m’a pris maintenant par le revers de ma vareuse et me secoue furieusement. Je ne me défends pas.

« Ce n’est pas, croyez-moi, répliquai-je, en me brutalisant que vous obtiendrez davantage que je commette une indignité. »

Alors, avec une force peu commune chez un petit bonhomme de cette espèce, il me projette violemment contre la table. Je titube un peu pour rétablir mon équilibre, ce qui déchaîne les rires des trois nazis.

Celui qui était assis tout à l’heure s’est maintenant levé et essaie dans un mauvais français, mais sur un ton plus calme, de me convaincre de l’obligation dans laquelle je suis de signer le « protocole ».

Le nazi. – Nous avons toutes les preuves que ce sont vos soldats qui ont commis ces atrocités.

Moi.- Je veux bien que vous m’indiquiez ces preuves.

Le nazi, prenant la feuille qu’il m’a tendue tout à l’heure. Aux termes du protocole, des effectifs français et notamment des soldats noirs ont emprunté, dans leur retraite, une voie de chemin de fer près de laquelle ont été trouvés, à 12 kilomètres environ de Chartres, les corps mutilés et violés de plusieurs femmes et enfants.

Moi. – Quelles preuves avez-vous que les tirailleurs sénégalais sont passés exactement à l’endroit où vous avez découvert les cadavres ?

Le nazi. – On a retrouvé du matériel abandonné par eux.

Moi. – Je veux bien le croire. Mais en admettant que des troupes noires soient passées par là, comment arrivez-vous à prouver leur culpabilité ?

Le nazi. – Aucun doute à ce sujet. Les victimes ont été examinées par des spécialistes allemands. Les violences qu’elles ont subies offrent toutes les caractéristiques des crimes commis par des nègres.

Malgré l’objet tragique de cette discussion, je ne peux m’empêcher de sourire : « Les caractéristiques des crimes commis par des nègres. » C’est tout ce qu’ils ont trouvé comme preuves ! …

(…)

Le petit officier blond, que j’appelle désormais mon bourreau n°1, fait un geste au soldat qui pointe sa baïonnette sur ma poitrine en criant en allemand : « Debout ! »

Dans un sursaut douloureux, je me redresse. J’ai terriblement mal. Je sens que mes jambes me portent difficilement. Instinctivement, je m’approche d’une chaise pour m’asseoir. Le soldat la retire brutalement et me lance sa crosse sur les pieds. Je ne peux m’empêcher de hurler :

« Quand ces procédés infâmes vont-ils cesser ? » dis-je après avoir repris quelque peu mes esprits.

– Pas avant, déclare mon bourreau n°1, que vous n’ayez signé le « protocole ». Et à nouveau, il me tend le papier.

(…)

Ils me traînent maintenant jusqu’à une table où est placé le « protocole ».

Moi. – Non, je ne signerai pas. Vous savez bien que je ne peux pas apposer ma signature au bas d’un texte qui déshonore l’armée française.

Mon bourreau n°1. – Mais il n’y a plus d’armée française. Elle est vaincue, lamentablement vaincue. La France s’est écroulée. Son gouvernement a fui. Vous n’êtes plus rien. Tout est fini.

Moi. – Soit, mais il y a une chose qui, pour l’armée française, même vaincue, comptera toujours : c’est son honneur, et ce n’est pas moi qui contribuerai à l’entacher… D’autre part, si, comme vous le dites, je ne représente plus rien, pourquoi tenez-vous tant à ce que je signe votre « protocole » ?

[…] »

Jean Moulin, « Premier combat », Paris, Les éditions de Minuit, 1947, extraits