De la guerre du feu à la conquête du soleil.

Peut-être l’hominisation commence-t-elle avec la technique du feu, première étape de la domestication énergétique de la biomasse.

Celle-ci entre dans sa deuxième étape avec la Révolution néolithique qui démultiplie les ressources de l’homme en énergie biologique par la domestication des plantes (alimentation) et des animaux (travail). Grâce à l’appropriation d’énergie solaire fixée par la photosynthèse des végétaux, l’humanité amorce une croissance démographique qui la conduit à occuper la majeure partie de notre planète.

Dès les périodes historiques anciennes, de nouvelles inventions valorisent l’acquis énergétique (roue) ou captent de nouvelles sources primaires (vent, utilisé d’abord par les voiles des navires, plus tardivement par les ailes du moulin ; eau courante, par la roue à aube apparue à l’époque romaine).

Notre Moyen Age est jalonné de nombreux perfectionnements techniques qui améliorent le rendement et les modes d’utilisation des sources d’énergie traditionnelles. Autour du XIIIe siècle en Europe, plus anciennement en Chine, on commence à exploiter les propriétés combustibles du charbon.

Mais il faut attendre la grande percée de l’esprit scientifique dans l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles pour que se prépare l’autre grande coupure de l’histoire humaine, la «Révolution industrielle» (terme aujourd’hui en déclin en français) qui est aussi une révolution énergétique. C’est en effet la mise au point de la machine à vapeur de James Watt entre 1760 et 1783 qui permet la mécanisation systématique du travail au XIXe siècle. C’est en même temps le recours massif à la houille, substitut du bois trop rare, qui permet la multiplication indéfinie de ces machines.

Depuis, la diversification des types de moteurs accroît à la fois les moyens d’action et les besoins énergétiques des hommes, en même temps qu’elle permet de recourir à de nouvelles sources d’énergie, pétrole et électricité hydraulique dans le dernier quart du XIXe siècle.

Le milieu du XXe siècle introduit l’énergie nucléaire, dont les techniques sont en pleine évolution ; les métaux fissiles, uranium, demain peut-être thorium, allongent la liste des sources d’énergie primaires, donc le stock disponible.

Enfin, cette fin du siècle bruit du terme «énergies nouvelles» qui soulève de grands espoirs. Il englobe aussi bien des perfectionnements, parfois décisifs, de techniques antérieures (exploitation de la biomasse par exemple), que d’authentiques nouveautés, surtout dans le domaine de l’énergie solaire (conversion photovoltaïque). C’est le XXIe siècle qui s’annonce.

_____________________

L’historien Jean-Pierre Rioux dans son livre, La révolution industrielle , Seuil, Paris, 1971, p. 7, souligne :

«A partir du dernier tiers du XVIIIe siècle, un certain nombre de pays ont connu la plus profonde mutation qui ait jamais affecté les hommes depuis le néolithique : la révolution industrielle. Pour la première fois dans l’histoire, le pouvoir humain de production y est libéré, les économies peuvent désormais fournir, en les multipliant sans cesse jusqu’à nos jours, des biens et des services mis à disposition d’hommes toujours plus nombreux […] Peu à peu, tous les domaines de la vie sont atteints et transformés : travail quotidien, mentalités, cultures.»

_____________________________

Marx et le déterminisme environnemental

«Le sol le plus fertile n’est nullement le plus propre et le plus favorable au développement de la production capitaliste qui suppose la domination de l’homme sur la nature. Une nature trop prodigue retient l’homme par la main comme un enfant en lisière ; elle l’empêche de se développer en ne faisant pas son développement une nécessité de nature. La patrie du capital ne se trouve pas sous le climat des tropiques, au milieu d’une végétation luxuriante, mais dans la zone tempérée.»

Extrait de Karl Marx, Le Capital, vol.I, 1867.

_____________________

« La fabrication des épingles » d’Adam Smith (1723-1790)

«Un ouvrier tire le fil à la bobille, un autre le dresse, un troisième coupe la dressée, un quatrième empointe, un cinquième est employé à émoudre le bout qui doit recevoir la tête. Cette tête est elle-même l’objet de deux ou trois opérations séparées ; la frapper est une besogne particulière ; blanchir les épingles en est une autre ; c’est même un métier distinct et séparé que de piquer les papiers et d’y bouter les épingles ; enfin l’important travail de faire une épingle est divisé en dix-huit opérations distinctes ou environ, lesquelles sont remplies par autant de mains différentes […] J’ai vu une petite manufacture de ce genre qui n’employait que dix ouvriers […] Ces dix ouvriers pouvaient faire entre eux plus de quarante huit milliers d’épingles dans une journée ; donc, chaque ouvrier, faisant une dixième partie de ce produit, peut être considéré comme faisant dans sa journée quatre mille huit cents épingles. Mais s’ils avaient tous travaillé à part et indépendamment les uns des autres et, s’ils n’avaient pas été façonnés à cette besogne particulière, chacun d’eux assurément eût fait seulement vingt épingles, ou peut-être pas une seule dans sa journée.»

Adam SMITH, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776.

_____________________

L’apparition des machines

Les artisans, peigneurs de laine, ont adressé une pétition à la Chambre des Communes (Parlement de Londres) en 1794.

«L’invention et l’usage de la machine à peigner la laine, qui a pour effet de réduire la main d’œuvre de la manière la plus inquiétante inspire [aux artisans] la crainte sérieuse et justifiée de devenir, eux et leurs familles, une lourde charge pour l’État. Ils constatent qu’une seule machine, surveillée par une personne adulte et servie par 5 ou 6 enfants, fait autant de besogne que 30 hommes travaillant à la main selon l’ancienne méthode […] L’introduction de ladite machine aura pour effet presque immédiat de priver de leurs moyens d’existence la masse des artisans. Toutes les affaires seront accaparées par quelques entrepreneurs puissants et riches […] Les machines dont les pétitionnaires regrettent l’usage se multiplient rapidement dans tout le royaume, et ils en ressentent déjà cruellement les effets : un grand nombre d’entre eux sont déjà sans travail et sans pain.»

extrait du Journal de la Chambre des Communes, 1794

_____________________

LES OUVRIERS ANGLAIS CONTRE LES MACHINES

L’apparition des machines provoqua chez les ouvriers de la défiance, puis de la colère, parce qu’ils pensaient que les machines allaient leur enlever leurs moyens d’existence. En 1779, dans toute l’Angleterre et spécialement dans le comté de Lancastre, les ouvriers attaquèrent les usines et brisèrent les machines. Le célèbre céramiste anglais Josiah Wedgwood (1730-1792), nous en a donné un témoignage direct dans ses lettres à son collaborateur Th. Benthey (3 et 9 octobre 1779).

«En nous rendant ici [à Bolton]…, nous rencontrâmes, sur la route, une troupe de plusieurs centaines d’hommes. Je crois qu’ils étaient bien cinq cents ; et comme nous demandions à l’un d’entre eux à quelle occasion ils se trouvaient rassemblés en si grand nombre, ils me dirent qu’ils venaient de détruire quelques machines, et qu’ils entendaient en faire autant dans tout le pays. En conséquence, on est prévenu ici qu’on doit s’attendre à leur visite pour demain : les ouvriers du voisinage ont déjà réuni toutes les armes qu’ils ont pu trouver, et sont en train de fondre des balles et de faire provision de poudre pour attaquer demain matin. Sir Richard Clayton vient d’en apporter la nouvelle : il est en ce moment dans la ville, afin de s’entendre avec les habitants sur les moyens à prendre pour les protéger. Je crois qu’ils ont décidé d’envoyer immédiatement à Liverpool demander une partie des troupes qui y sont casernées […]

Le même jour, dans l’après-midi, une grande fabrique située près de Chorley, et organisée selon le système d’Arcrite, qui en est l’un des propriétaires, fut attaqué par eux. La position du bâtiment ne leur permettait d’en approcher que par un passage étroit ; grâce à quoi, le chef de la fabrique put avec l’aide de quelques voisins, repousser l’attaque et sauver la fabrique pour cette fois. Deux des assaillants furent tués sur place, un noyé et plusieurs blessés. La foule n’avait pas d’armes à feu et ne s’attendait pas à une aussi chaude réception. Ces gens furent exaspérés et jurèrent de se venger. Ils passèrent donc la journée de dimanche et la matinée de lundi à rassembler des fusils et des munitions […] Les mineurs du duc de Bridgewater se joignirent alors à eux, et d’autres ouvriers encore, tant que leur nombre atteignit, nous a-t-on dit, huit mille hommes. Ces huit mille hommes marchèrent au son du tambour et enseignes déployées sur la fabrique d’où ils avaient été repoussés samedi. Ils trouvèrent là Sir Richard Clayton, à la tête d’une garde de cinquante invalides. Que pouvait faire une poignée d’hommes en face de ces milliers de forcenés ? Ils durent se retirer – les invalides – et jouer le rôle de spectateurs, pendant que la foule détruisait de fond en comble un outillage évalué à plus de 10.000 £. C’est ainsi que se passa la journée de lundi. Mardi matin, nous entendîmes leurs tambours à une distance d’environ deux milles, un peu avant de quitter Bolton. Leur intention déclarée était de s’emparer de la ville, puis de Manchester et Stockport, de marcher de là sur Cromford, et de détruire les machines non seulement dans ces différents endroits, mais dans toute l’Angleterre.»

Extrait de Paul Mantoux, La Révolution industrielle au XVIIIe siècle, p. 418-419, Paris, 1905.

Tiré du livre d’Albert Troux, Les Temps modernes, tome 3, H.Dessain, 1967, p. 342-344.

_____________________

Birmingham en 1784

En 1784, le géologue français Faujas de Saint-Fond fit un voyage à travers la Grande-Bretagne. Il nous décrit l’activité industrielle de Birmingham.

«Birmingham est une des villes les plus curieuses de l’Angleterre par l’activité de ses manufactures et de son commerce […]

Là, tous les moyens de l’industrie soutenus par le génie de l’invention et par des connaissances mécaniques dans tous les genres se sont tournés du côté des arts et semblent s’être donné la main pour concourir respectivement à la perfection des uns et des autres.

Je sais que quelques voyageurs qui ne se sont pas donné la peine de réfléchir sur l’importance et l’avantage de ces sortes de manufactures dans un pays tel que l’Angleterre ont désapprouvé la plupart de ces établissements d’industrie et d’utilité […] C’est qu’ils n’avaient pas daigné porter leurs regards sur ces vastes ateliers où l’on fabrique des pompes à vapeur, ces machines étonnantes dont le perfectionnement fait tant d’honneur au talent et aux connaissances de M. Watt, ni sur les lamineries de cuivre sans cesse en activité pour le doublage des vaisseaux, ni sur celles de tôles et de fer qui rendent la France tributaire de l’Angleterre, ni sur cette partie si étendue, si variée de quincaillerie qui occupe avec tant d’avantages plus de trente mille bras et oblige l’Europe entière et une partie du Nouveau Monde à s’approvisionner ici, parce que tout est fait avec plus de perfection, avec plus d’économie et en plus grande abondance que partout ailleurs. Encore ici je le dis avec complaisance et il faut le dire aux Français jusqu’à satiété, c’est l’abondance de charbon de terre qui a fait ce nouveau miracle et a produit au milieu d’un désert aride une ville de quarante mille habitants qui vivent au sein de l’aisance et de toutes les commodités de la vie.»

B. Faujas de Saint-Fond, Voyage en Angleterre, en Écosse et aux îles Hébrides, Paris, 1797, t. II, cité par Jean Michaud, 1715-1870, La formation du monde moderne, Librairie Hachette, collection J. Isaac, 3e, Paris 1966, p. 40

_____________________

Un grand charbonnage : les mines d’Anzin en 1791

« Sait-on bien ce que c’est que d’exploiter une mine ? Creuser des galeries, les soutenir et en repousser sans cesse les eaux ; percer des galeries à travers les rochers et en prévenir l’affaissement ; placer partout des étais [grosse pièce de bois, de métal destiné à soutenir provisoirement] coûteux ; établir des machines, des pompes à feu, des ventilateurs, faire pour tous ces travaux des dépenses ruineuses, les risquer pour des essais souvent infructueux ; les continuer pour qu’ils ne soient pas inutiles, et avoir des fonds suffisants pour une grande quantité d’ouvriers.

Un exemple fera mieux connaître les dépenses énormes qu’exige la recherche des mines. Je citerai la Compagnie d’Anzin, près de Valenciennes ; elle obtint une concession, non pour exploiter une mine, mais pour la découvrir, lorsqu’aucun indice ne l’annonçait. Ce fut après 22 ans de travaux qu’elle toucha la mine. Le premier filon était à 300 pieds et n’était susceptible d’aucun produit. Pour y arriver, il avait fallu franchir un torrent intérieur, qui couvrait tout l’espace dans l’étendue de plusieurs lieues. On touchait la mine avec une sonde, et il fallait, non pas épuiser cette masse d’eau, ce qui était impossible, mais la traverser. Une machine immense fut construite ; c’était un puits doublé de bois. On s’en servit pour contenir les eaux et traverser l’étang. Ce boisage fut prolongé jusqu’à 900 pieds de profondeur. Il fallut bientôt d’autres puits du même genre, et une foule d’autres machines. Chaque puits en bois, dans les mines d’Anzin, de 460 toises à plomb (car la mine a 1’200 pieds de profondeur) coûte 400’000 livres. Il y en a 25 à Anzin et 12 aux mines de Fresnes et de Vieux-Condé. Cet objet seul a coûté 15 millions. Il y a 12 pompes à feu. De 100’000 livres chacune. Les galeries et autres machines ont coûté 8 millions. On y emploie 600 chevaux, on y occupe 4’000 ouvriers. Les dépenses en indemnités, accordées selon les règles que l’on suivait alors, en impositions et en pensions aux ouvriers malades, aux veuves, aux enfants des ouvriers, vont à plus de 100’000 livres chaque année. Je demande si les propriétaires du sol auraient pu tenter une aussi vaste entreprise ? »

Description de Mirabeau, cité par M. ROUFF, Les Mines de charbon en France, Paris, F. Rieder, 1922, p.333

Texte historique tiré du livre Economies et sociétés industrielles 1650-1780, Paris, Librairie Armand Colin, Troisième partie : les origines des sociétés industrielles : XIII. 4., pp.304-305

L’auteur de ce discours est le comte de Mirabeau, Gabriel-Honoré Riquetti (1749-1791), homme politique issu d’une famille florentine établie en Provence. Il est élu député à l’Assemblée par Marseille et par Aix lors de la Révolution Française. Il est ensuite élu, début janvier 1791, président de l’Assemblée. Il conseille aussi le Roi lui proposant de quitter Paris, de dissoudre l’Assemblée et d’utiliser l’armée. Après avoir été enterré au Panthéon, son corps en est retiré deux ans plus tard, après l’ouverture de l’armoire de fer et la preuve de ses liaisons avec le pouvoir royal.

Quand ce discours est prononcé en 1791, l’Assemblée législative discute de la loi régissant les concessions minières. Mirabeau, engagé par La société des mines d’Anzin, défend les intérêts de la compagnie qui désire garder sa concession.

_____________________

Règlement d’une filature de l’Essonne (1828)

« Art. 7. La journée de travail se compose de treize heures ; les heures excédantes seront payées aux ouvriers dans la proportion de leur salaire et dans aucun cas, ils ne pourront refuser un excédent de travail, quand les circonstances l’exigeront, sous peine de deux francs d’amende.

Art. 8. Tout ouvrier en retard de dix minutes sera mis à une amende de vingt-cinq centimes ; s’il manque complètement, il paie une amende de la valeur du temps d’absence.

Art. 9. Une fois entré, un ouvrier ne peut sortir sans une permission écrite, sous peine d’une amende de la valeur de sa journée […]

Art. 11. L’ouvrier qui se présenterait ivre dans les ateliers sera conduit hors de la fabrique, et paiera trois francs d’amende. Il est expressément défendu d’aller dans le cabaret qui est en face de la grille […]

Art. 16. Toute ouvrière qui laverait ses main ou des effets quelconques avec le savon de la fabrique paiera trois francs d’amende ; si elle était surprise en emportant, elle sera renvoyée et sa paie confisquée.

Art. 17. Il est défendu aux ouvriers de jouer, jurer, crier, chanter, se quereller ou de battre dans les ateliers, manger ou dormir pendant les heures de travail, d’aller en bateau, de se baigner et de courir dans la propriété, sous peine de vingt-cinq centimes à un franc d’amende, suivant la gravité du cas […]

Art. 22. Il est expressément défendu de sortir de l’atelier, sous quelque prétexte que ce soit, pendant les heures de travail, d’aller plus d’une fois par tiers aux lieux, et de s’y trouver plusieurs en même temps, sous peine de vingt-cinq centimes d’amende ; il y a dans chaque atelier une ouvrière chargée spécialement de remplacer celle qui désire sortir ; en conséquence, avant d’arrêter son métier, l’ouvrière soit s’assurer si la remplaçante est libre, et la mettre à sa place avant de quitter, sous peine d’un franc d’amende […]

Art. 24. Quiconque arrêtera son métier sans nécessité, s’habillera avant l’heure, paiera vingt-cinq centimes d’amende. »

Louis Bergeron, L’industrialisation de la France au XIXe siècle, Hatier, p. 36-37, cité dans Jean-Michel Gaillard, André Lespagnol, Les mutations économiques et sociales au XIXe siècle (1780-1880), Paris, Fernand Nathan, 1984, p.51.

_____________________

Alexis de Tocqueville visite Manchester en 1835.

Le développement extrêmement rapide de la métropole britannique du coton et la présence parmi ses ouvriers de nombreux prolétaires irlandais, chassés de leur île par la misère et contraints d’accepter des salaires de famine, fait de Manchester une des agglomérations industrielles les plus anarchiques et les plus pitoyables de l’Angleterre moderne. Tocqueville, fortement impressionné en juillet 1835 par l’aspect extérieur de la ville, en relève les grands traits dans son carnet de notes personnelles.

Manchester, 2 juillet 1835.

Caractère particulier de Manchester.

La grande ville manufacturière des tissus, fils, cotons … comme Birmingham l’est des ouvrages de fer, de cuivre et d’acier.

Circonstance favorable: à dix lieues [50 Km] du plus grand port de l’Angleterre [Liverpool sur la côte ouest face à l’Irlande], lequel est le port de l’Europe le mieux placé pour recevoir sûrement et en peu de temps les matières premières d’Amérique. A côté, les plus grandes mines de charbon de terre pour faire marcher à bas prix ses machines. A 25 lieues [125 Km], l’endroit du monde où on fabrique le mieux ces machines [Birmingham]. Trois canaux et un chemin de fer pour transporter rapidement dans toute l’Angleterre et sur tous les points du globe ses produits.

A la tête des manufactures, la science, l’industrie, l’amour du gain, le capital anglais. Parmi les ouvriers, des hommes qui arrivent d’un pays [l’Irlande] où les besoins de l’homme se réduisent presque à ceux du sauvage, et qui travaillent à très bas prix; qui, le pouvant, forcent les ouvriers anglais qui veulent établir une concurrence, à faire à peu près comme eux. Ainsi, réunion des avantages d’un peuple pauvre et d’un peuple riche, d’un peuple éclairé et d’un peuple ignorant, de la civilisation et de la barbarie.

Comment s’étonner que Manchester qui a déjà 300.000 âmes s’accroisse sans cesse avec une rapidité prodigieuse ? […]

Aspect extérieur de Manchester (2 juillet).

Une plaine ondulée ou, plutôt une réunion de petites collines. Au bas de ces collines, un fleuve de peu de largeur (l’Irwell), qui coule lentement vers la Mer d’Irlande. Deux ruisseaux (le Medlock et l’Irk) qui circulent au milieu des inégalités du sol, et, après mille circuits, viennent se décharger dans le fleuve. Trois canaux, faits de main d’homme, et qui viennent unir sur ce même point leurs eaux tranquilles et paresseuses […]

Trente ou quarante manufactures s’élèvent au sommet des collines que je viens de décrire. Leurs six étages montent dans les airs, leur immense enceinte annonce au loin la centralisation de l’industrie. Autour d’elles ont été semées comme au gré des volontés les chétives demeures du pauvre. Entre elles s’entendent des terrains incultes, qui n’ont plus les charmes de la nature champêtre […] Ce sont les landes de l’industrie. Les rues qui attachent les uns aux autres les membres encore mal joints de la grande cité présentent, comme tout le reste, l’image d’une œuvre hâtive et encore incomplète; effort passager d’une population ardente au gain, qui cherche à amasser de l’or, pour avoir d’un seul coup tout le reste, et, en attendant, méprise les agréments de la vie. Quelques-unes de ces rues sont pavées, mais le plus grand nombre présente un terrain inégal et fangeux, dans lequel s’enfonce le pied du passant ou le char du voyageur. Des tas d’ordures, des débris d’édifices, des flaques d’eau dormantes et croupies se montrent ça et là le long de la demeure des habitants ou sur la surface bosselée et trouée des places publiques. Nulle part n’a passé le niveau du géomètre et le cordeau de l’arpenteur.

Parmi ce labyrinthe infect, du milieu de cette vaste et sombre carrière de briques, s’élancent, de temps en temps, de beaux édifices de pierre dont les colonnes corinthiennes surprennent les regards de l’étranger. On dirait une ville du moyen-âge, au milieu de laquelle se déploient les merveilles du XIXème siècle. Mais qui pourrait décrire l’intérieur de ces quartiers placés à l’écart, réceptacles du vice et de la misère, et qui enveloppent et serrent de leurs hideux replis les vastes palais de l’industrie ? Sur un terrain plus bas que le niveau du fleuve et domine de toutes parts par d’immenses ateliers, s’étend un terrain marécageux, que des fosses fangeux tracas de loin en loin ne sauraient dessécher ni assainir. Là aboutissent de petites rues tortueuses et étroites, que bordent des maisons d’un seul étage, dont les ais mal joints et les carreaux brisés annoncent de loin comme le dernier asile que puisse occuper l’homme entre la misère et la mort. Cependant les êtres infortunés qui occupent ces réduits excitent encore l’envie de quelques-uns de leurs semblables. Au-dessous de leurs misérables demeures, se trouve une rangée de caves à laquelle conduit un corridor demi-souterrain. Dans chacun de ces lieux humides et repoussants sont entasses pêle-mêle douze ou quinze créatures humaines.

Tout autour de cet asile de la misère, l’un des ruisseaux dont j’ai décrit plus haut le cours, traîne lentement ses eaux fétides et bourbeuses, que les travaux de l’industrie ont teintées de mille couleurs. Elles ne sont point renfermées dans des quais ; les maisons se sont élevées au hasard sur ses bords. Souvent du haut de ses rives escarpées, on l’aperçoit qui semble s’ouvrir péniblement un chemin au milieu des débris du sol, de demeures ébauchées ou de ruines récentes. C’est le Styx de ce nouvel enfer.

Levez la tête, et tout autour de cette place, vous verrez s’élever les immenses palais de l’industrie. Vous entendez le bruit des fourneaux, les sifflements de la vapeur. Ces vastes demeures empêchent l’air et la lumière de pénétrer dans les demeures humaines qu’elles dominent ; elles les enveloppent d’un perpétuel brouillard ; ici est l’esclave, là est le maître ; là, les richesses de quelques-uns ; ici, la misère du plus grand nombre ; là, les forces organisées d’une multitude produisent, au profit d’un seul, ce que la société n’avait pas encore su donner ; ici, la faiblesse individuelle se montre plus débile et plus dépourvue encore qu’au milieu des déserts ; ici les effets, là les causes.

Une épaisse et noire fumée couvre la cité. Le soleil paraît au travers comme un disque sans rayons. C’est au milieu de ce jour incomplet que s’agitent sans cesse 300.000 créatures humaines. (…)

C’est au milieu de ce cloaque infect que le plus grand fleuve de l’industrie humaine prend sa source et va féconder l’univers. De cet égout immonde, l’or pur s’écoule. C’est là que l’esprit humain se perfectionne et s’abrutit ; que la civilisation produit ses merveilles et que l’homme civilisé redevient presque sauvage. »

Extraits de Alexis de Tocqueville, Œuvres complètes : Voyages en Angleterre, Irlande, Suisse et Algérie, t. V, fasc. 2, éd. J.-P. Mayer, Gallimard, Paris 1958, p. 78-82

_____________________

L’industrialisation dans la région liégeoise

Victor Hugo, «Les bords de la Meuse», dans Le Rhin, lettres à un ami, 1838.

«Cependant le soir vient, le vent tombe, les prés, les buissons et les arbres se taisent, on n’entend entend plus que le bruit de l’eau. L’intérieur des maisons s’éclaire vaguement ; les objets s’effacent comme dans une fumée ; les voyageurs bâillent à qui mieux mieux dans la voiture en disant : nous serons à Liège dans une heure. C’est dans ce moment-là que le paysage prend tout à coup un aspect extraordinaire. Là-bas, dans les futaies, au pied des collines brunes et velues de l’occident, deux rondes prunelles de feu éclatent et resplendissent comme des yeux de tigre. Ici, au bord de la route, voici un effrayant chandelier de quatre-vingts pieds de haut qui flambe dans le paysage et qui jette sur les rochers, les forêts et les ravins, des réverbérations sinistres. Plus loin, à l’entrée de cette vallée enfouie dans l’ombre, il y a une gueule pleine de braise qui s’ouvre et se ferme brusquement et d’où sort par instants avec d’affreux hoquets une langue de flamme.

Ce sont les usines qui s’allument.

Quand on a passé le lieu appelé la Petite-Flemalle, la chose devient inexprimable et vraiment magnifique. Toute la vallée semble trouée de cratères en éruption. Quelques-uns dégorgent derrière les taillis des tourbillons de vapeur écarlate étoilée d’étincelles ; d’autres dessinent lugubrement sur un fond rouge la noire silhouette des villages ; ailleurs les flammes apparaissent à travers les crevasses d’un groupe d’édifices. On croirait qu’une armée ennemie vient de traverser le pays, et que vingt bourgs mis à sac vous offrent à la fois dans cette nuit ténébreuse tous les aspects et toutes les phases de l’incendie, ceux-là embrasés, ceux-ci fumants, les autres flamboyants.

Ce spectacle de guerre est donné par la paix ; cette copie effroyable de la dévastation est faite par l’industrie. Vous avez tout simplement là sous les yeux les hauts fourneaux de M. Cockerill.

Un bruit farouche et violent sort de ce chaos de travailleurs. J’ai eu la curiosité de mettre pied à terre et de m’approcher d’un de ces antres. Là, j’ai admiré véritablement l’industrie. C’est un beau et prodigieux spectacle, qui, la nuit, semble emprunter à la tristesse solennelle de l’heure quelque chose de surnaturel. Les roues, les scies, les chaudières, les laminoirs, les cylindres, les balanciers, tous ces monstres de cuivre, de tôle et d’airain que nous nommons des machines et que la vapeur fait vivre d’une vie effrayante et terrible, mugissent, sifflent, grincent, râlent, reniflent, aboient, glapissent, déchirent le bronze, tordent le fer, mâchent le granit, et, par moments, au milieu des ouvriers noirs et enfumés qui les harcèlent, hurlent avec douleur dans l’atmosphère ardente de l’usine, comme des hydres et des dragons tourmentés par des démons dans un enfer.»

_____________________

Le Creusot au début du XIXe siècle

Des hauts fourneaux.

« Les anciennes machines soufflantes à simple effet ont été remplacées par une machine à double effet sur le système de Watt. Elle est de la force de 100 chevaux.

Les hauts fourneaux sont construits en grès réfractaires; leur dimension est comme en Angleterre de 45 pieds (1) de hauteur, de 13 pieds de diamètre à l’ouvrage.., la coulée se fait à couvert sous des halles et arrive jusqu’aux partes où vont aboutir les chemins de fer dont nous vous avons entretenus.

Le coke pour les hauts fourneaux est fabriqué dans 100 fours à découvert. »

Forges et laminoirs.

« Cette partie (des établissements du Creusot) est entièrement nouvelle elle a pour moteur deux machines à vapeur, fabriquées à Charenton (2), comme la machine soufflante. Leur force est de 16 et 75 CV; celle de 16 CV est employée exclusivement à mouvoir deux marteaux à la manière anglaise; celle de 75 CV fait marcher les laminoirs dégrossisseurs et finisseurs pour toute espèce de fer et de tôles et quatre paires de cisaille. Nous avons en activité en ce moment 18 fours à puddler pour l’affinage de la fonte, 4 fours à baller (3) pour les fers qui doivent subir une 2e opération, 5 fours à réchauffer pour les laminoirs des gros et petits fers et 2 pour les laminoirs à tôles, 30 fours en tout.

La disposition de tous ces appareils est calculée de façon que les divers procédés de la fabrication suivent un ordre facile et régulier et que le fer arrive en magasin sans jamais avoir besoin de revenir sur la route qu’il a déjà parcourue.

La forge est principalement occupée en ce moment à la fabrication de 3 millions de kg de lambourdes en fer pour le chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon dont MM. Seguin et Ed. Biot sont concessionnaires. Les livraisons se font sur place et le payement au comptant sans escompte (4). Plusieurs autres chemins de fer sont déjà adjugés ou en projet et comme notre Compagnie a obtenu un brevet d’importation pour le laminage des rails qui y sont employés et est déjà réputée pour la perfection de la fabrication, tout porte à croire qu’elle aura la fourniture de ces nouvelles entreprises qui absorberont pendant plusieurs années la plus grande partie de ses produits. Le mode de transport est d’ailleurs parfaitement adapté aux localités de notre pays, la facilité et l’économie nous sont si bien démontrées que notre usine y trouvera sans aucun doute, le débouché de ses fers pendant un long espace de temps. »

Bénéfices

« 105.500 francs ensemble gagnés chaque mois peuvent, Messieurs, vous paraître énorme; mais nous avons la conviction qu’ils pourront encore être dépassés lorsque l’on aura obtenu toutes les améliorations que nous devons encore attendre de l’expérience. Vous pouvez juger maintenant si les intérêts sont assurés aux actions lorsqu’un bénéfice de 105.500 francs par mois ou plus de 1.250.000 francs par an vient s’appliquer à un fonds capital de 8,4 millions de francs qui n’est même pas entièrement réalisé.., et vous reconnaîtrez que nous ne pouvons tarder à recueillir le fruit de nos efforts et de nos sacrifices. »

Rapport sur les établissements du Creusot adressé par les membres du Conseil d’Administration à Messieurs les Membres du Conseil Extraordinaire dans la séance du 24 octobre 1828 (Bibliothèque Nationale, 4 V. 17 475).

1. Le pied français valait 32,5 cm.

2. Charenton, près de Paris, où la société avait possédé ses premières usines.

3. Mettre en boule.

4. Retard du système financier par rapport au développement industriel.

Extrait de Documents d’histoire vivante de l’antiquité à nos jours, numéro 5 de 1789 à 1848, Mayenne, éditions sociales, 1955, (texte historique fiche 25, le Creusot au début du XIXe siècle).

_____________________

La visite du Creusot

« Les enfants arrivent la nuit en vue du Creusot :

Là-bas on dirait un grand incendie : qu’est-ce qu’il y a donc ?

– En effet, dit André, c’est comme une immense fournaise.

M. Gertal arrêta Pierrot : – Prêtez l’oreille dit-il aux enfants : nous sommes assez près pour entendre. Tous écoutèrent immobiles. Dans le grand silence de la nuit on entendait comme des sifflements, des plaintes haletantes, des grondements formidables. Julien était de plus en plus inquiet :

– Mon Dieu Monsieur Gertal, qu’y a-t-il donc ici ? Bien sûr il arrive là de grands malheurs.

– Non, petit Julien. Seulement nous sommes en face du Creusot, la plus grande usine de France et peut-être d’Europe. Il y a ici quantité de machines et de fourneaux, et plus de seize mille ouvriers qui travaillent nuit et jour pour donner à la France une partie du fer qu’elle emploie. C’est de ces machines et de ces énormes fourneaux chauffés à blanc continuellement que partent les lueurs et les grondements qui nous arrivent.

Le lendemain ils visitent l’usine :

– Il y a trois grandes usines distinctes dans l’établissement du Creusot : fonderie, ateliers de construction et mines ; mais voyez, ajouta-t-il en montrant des voies ferrées sur lesquelles passaient des locomotives et des wagons pleins de houille, chacune des parties de l’usine est reliée à l’autre par des chemins de fer ; c ‘est un va-et-vient perpétuel.

– Mais, dit Julien, c’est comme une ville, cette usine-là. Quel grand bruit cela fait ! Et puis tous ces mille feux qui passent devant les yeux, cela éblouit. Un peu plus, on aurait grand-peur.

Ils visitent la fonderie :

– Eh bien, examine d’abord, en face de toi, ces hautes tours de quinze à vint mètres : ce sont les hauts fourneaux que nous voyions briller la nuit comme des brasiers. Il y en a dix-sept au Creusot. Une fois allumés, on y entretient jour et nuit sans discontinuer un feu d’enfer.

La forge :

Voici l’une des merveilles de l’industrie. C’est ce qu’on appelle le marteau-pilon à vapeur, qui a été fabriqué et employé pour la première fois dans l’usine du Creusot où nous sommes. Ce marteau pèse de 3’000 à 5’000 kilogrammes : tu te figures la violence des coups qu’il peut donner …

Là le fer rouge passait entre des rouleaux et sortait aplati en lames semblables à de longues bandes de feu ; ailleurs des ciseaux d’acier, mis en mouvement par la vapeur, tranchaient des barres de fer comme si c’eût été du carton : plus loin des rabots d’acier, mus encore par la vapeur, rabotaient le fer comme du bois et arrachaient de vrais copeaux. »

extrait de G. Bruno, Le tour de France de deux enfants, 1877.

_____________________

La concurrence, critique de L. Blanc

Lutte des producteurs entre eux pour la conquête du marché , des travailleurs entre eux pour la conquête de l’emploi, du fabriquant contre l’ouvrier pour la fixation du salaire ; lutte du pauvre contre la machine destinée à le faire mourir de faim en le remplaçant : tel était sous le nom de concurrence le fait caractéristique au point de vue industriel.

Aussi que de désastres ! Ici des marchés qui s’engorgent , désespoir du capitaliste ; là des ateliers qui se ferment , désespoir de l’homme de main-d’œuvre .

Extrait de Louis Blanc, Histoire de dix ans (1841), cité par G.-A. Chevallaz, Histoire générale de 1789 à 1918, Lausanne, Payot, 1990, p. 104.

_____________________

La misère ouvrière. Une enquête d’époque.

«

En général un homme gagne assez pour faire des épargnes; mais c’est à peine si la femme est suffisamment rétribuée pour subsister et si l’enfant au-dessous de douze ans gagne sa nourriture.

Quant aux ouvriers en ménage dont l’unique ressource est également dans le prix de leur main d’œuvre, beaucoup d’entre eux sont dans l’impossibilité de faire des économies, même en recevant de bonnes journées. Il faut admettre au surplus que la famille dont la femme est peu rétribuée ne subsiste qu’avec ses seuls gains qu’autant que le mari et la femme se portent bien, sont employés pendant toute l’année, n’ont aucun vice et ne supportent d’autre charge que celle de deux enfants en bas âge.

Supposez un troisième enfant, un chômage, une maladie, le manque d’économie ou seulement une occasion fortuite d’intempérance [manque de sobriété, boisson] et cette famille se trouve dans la plus grande gêne, dans une misère affreuse, il faut venir à son secours…

La proportion d’ouvriers qui ne gagnent pas le strict nécessaire ou ce qu’on regarde comme tel, varie suivant les industries, leur état de prospérité et suivant les localités. Un filateur de Rouen… a trouvé en 1831, époque d’une crise marquée par l’abaissement des salaires, que le 61 % de ses ouvriers employés alors dans sa filature de coton ne gagnaient pas, chacun en particulier le strict nécessaire.»

Villermé, Tableau de l’état physique et moral des employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie, Paris, 1840.

Cette enquête fut écrite par Villermé, médecin français à Paris. Il fut chargé de cette mission par l’Académie de médecine dont il faisait partie.

_____________________

L’inégalité et la faiblesse des salaires ouvriers

«En supposant une famille dont le père, la mère et un enfant de 10 à 12 ans reçoivent des salaires ordinaires, cette famille pourra réunir dans l’année, si la maladie de quelqu’un de ses membres ou un manque d’ouvrage ne vient pas diminuer ses profits, savoir :

– le père, à raisons de 30 sous par journée de travail : 450 francs ;

– la mère, à raison de 20 sous par journée de travail : 300 francs ;

– un enfant, à raison de 11 sous par journée de travail : 165 francs ;

En tout : 915 francs.

Voyons maintenant quelles sont les dépenses.

Si elle occupe seule un cabinet, une sorte de grenier, une cave, une petite chambre, son loyer, qui s’exige par mois ou par semaine, lui coûte ordinairement dans la ville, depuis 40 francs jusqu’à 80.

Prenons la moyenne : 60 francs.

Sa nourriture environ :

– 14 sous par jour pour le mari : 255 ;

– 12 sous par jour pour la femme : 219 ;

– 9 sous par jour pour l’enfant : 164 ;

En tout : 638 francs.

Mais comme il y a très communément plusieurs enfants en bas âge, disons 738 francs. C’est donc pour la nourriture et le logement : 798 francs. Il reste par conséquent, pour l’entretien du mobilier, du linge, des habits, et pour le blanchissage, le feu, la lumière, les ustensiles de la profession, etc., une somme de 117 francs.»

Villermé, Tableau de l’état physique et moral des employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie, Paris, 1840.

Cette enquête fut écrite par Villermé, médecin français à Paris. Il fut chargé de cette mission par l’Académie de médecine dont il faisait partie.

_____________________

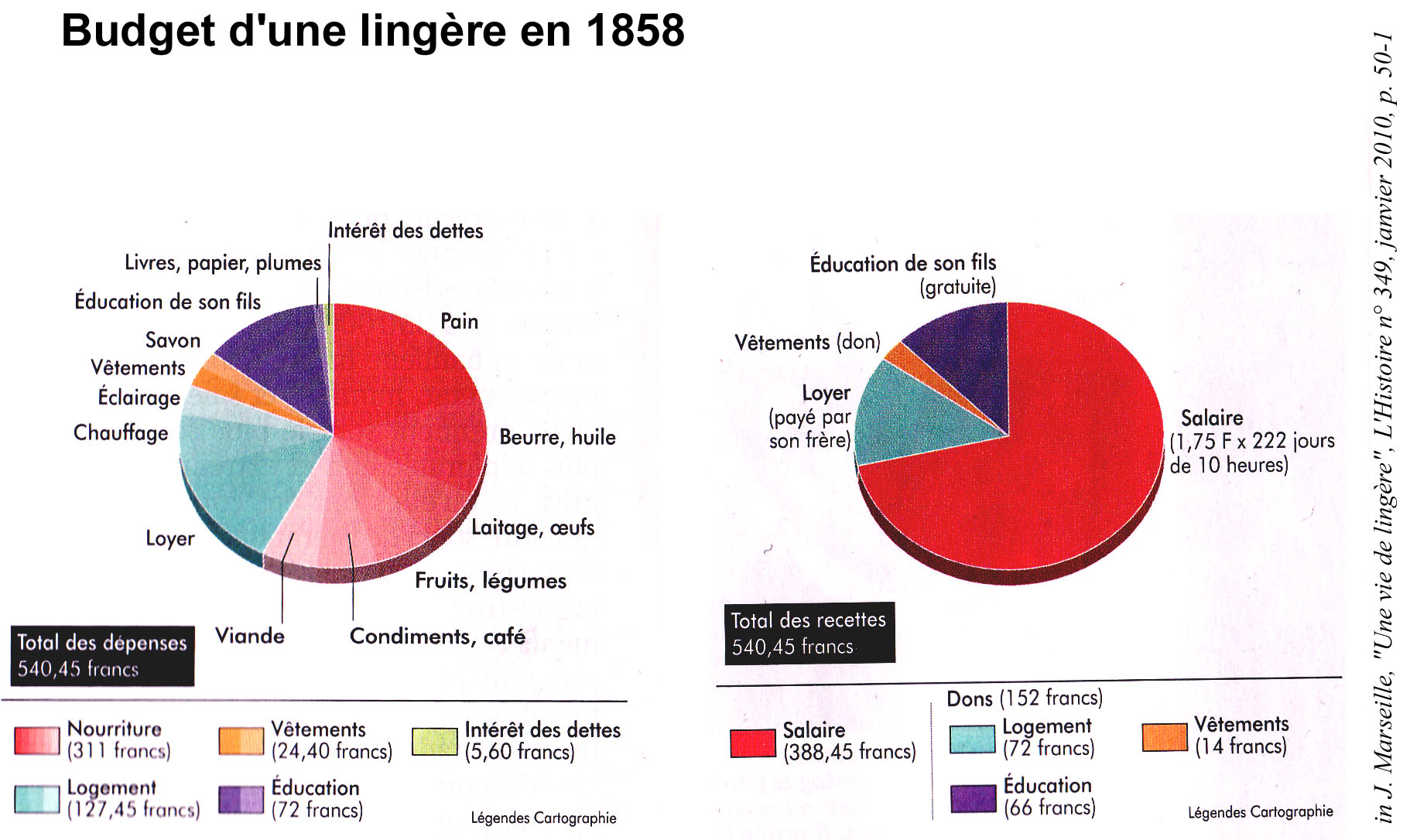

Budget d’une lingère en 1858

Budget d’une lingère

«En 1856, l’ingénieur Frédéric Le Play fonde la Société internationale des études pratiques d’économie sociale, qui initie des enquêtes très minutieuses sur les ouvriers, fondées sur l’observation du terrain et l’évaluation quantitative du budget. Une de ces monographies est consacrée à une lingère de Lille, « d’après les renseignements recueillis sur les lieux en juillet 1858 par M. L. Auvray ».

L’ouvrière a été séduite par un ouvrier serrurier. Il est résulté de cette union un enfant du sexe masculin […] L’ouvrière a de l’intelligence, de l’esprit, un dévouement inaltérable pour son enfant et un fond de gaieté qui l’abandonne rarement. Son heureux caractère lui fait supporter aisément ses souffrances physiques. Dans l’hiver, lorsqu’elle est sans feu et n’a pour passer la nuit sur son grabat qu’une simple couverture de coton gris, elle entasse ses vêtements sur l’enfant pour le garantir du froid. Sa conduite n’a pas toujours été pure; mais les circonstances dans lesquelles la malheureuse fille a succombé, les souffrances morales et physiques qu’elle a endurées, son dévouement pour son enfant, semblent devoir racheter sa faute […]

Jusqu’à l’âge de 8 ans, époque où elle a perdu son père, elle est allée à l’école; elle sait passablement lire, mais elle ne sait pas écrire […] Tout en elle annonce une constitution affaiblie par les privations, l’excès de travail et les souffrances physiques […] Son enfant est pâle, maigre, et toute sa constitution est empreinte de débilité […] L’état de mère fille la place au dernier rang de la société : elle rencontre peu de sympathie et de pitié […]

L’ouvrière peine à suffire aux premières nécessités de la vie. Son salaire est ordinairement absorbé d’avance par de petites dettes contractées envers les fournisseurs. Son matériel : 12 aiguilles diverses (0,15 F) ; 1 paire de ciseaux (0,50 F) ; 1 pelote de coton (0,15 F) ; 1 dé à coudre (0,15 F). Total, 0,95 F. La plus importante subvention dont profite l’ouvrière consiste dans le paiement de son loyer par un de ses frères […] Un couple de chemises lui sont données annuellement par son patron, et des vêtements hors de service, qu’une personne bienfaisante lui envoie de temps à autre, servent à habiller l’enfant. (…) Tout le travail de l’ouvrière est exécuté chez elle, au compte d’un patron, et à la pièce. L’ouvrière monte des chemises d’hommes ou tire des fils [ce qui] n’est confié dans les ateliers qu’aux meilleures ouvrières; c’est le travail le plus fatiguant, mais aussi le mieux rétribué. Avec la couture qui forme les plis des devants, le tirage des fils est payé, à Lille, à raison de 3,50 F les 100 plis […] Le temps nécessaire pour tirer les fils et coudre 100 plis est au moins de 20 heures de travail. L’ouvrière, consacrant 10 heures par jour à sa besogne, gagne donc 1,75 F quotidiennement ; mais il y a lieu de déduire un quart de produit pour chômages résultant des déplacements et des maladies […]

L’ouvrière et son enfant font généralement quatre repas par jour. Le déjeuner, à 8 heures du matin, se compose d’un peu de pain légèrement beurré qu’ils trempent dans du lait pur ou coupé d’eau de chicorée. Le dîner, qui a lieu à midi précis, consiste en pain et légumes (le plus souvent des pommes de terre) auxquels s’ajoute parfois un peu de viande. Autant que possible l’ouvrière met le pot-au-feu deux fois par semaine, mais avec des morceaux de viande de qualité inférieure […] Le goûter, vers 4 heures du soir, ne comporte qu’une tartine, longue et mince tranche de pain légèrement beurrée. Enfin le souper, qui se prend ordinairement à 8 heures du soir, se compose, comme le déjeuner, de pain trempé dans du lait pur ou mélangé. L’ouvrière ne consomme aucune boisson fermentée […]

L’ouvrière habite à Lille une seule pièce […] La surface totale de la pièce est de 10 mètres […] Les murs sont absolument nus. Il n’y a point de cheminée ; celle-ci est remplacée par un poêle […] Le mobilier a l’aspect le plus triste […] Les meilleurs vêtements de l’ouvrière sont engagés au mont-de-piété.»

In J. Marseille, « Une vie de lingère », in L’Histoire, n° 349, janvier 2010, p. 50-51.

_____________________

A propos de brodeuses des Vosges

« Cependant la condition des femmes occupées à la broderie présente plus d’un inconvénient, soit au point de vue social, soit au point de vue de leur intérêt particulier.

On pourrait craindre que ce métier ne poussât les femmes à porter elles-mêmes des broderies et à aimer le luxe. Cette crainte est exagérée. Les broderies coûtent cher, et d’ailleurs aucune ouvrière ne fait une broderie complète. Il est plus vrai de dire que ce métier pousse les maris à la paresse et au cabaret, parce qu’ils comptent sur le salaire de la femme, et qu’il rend difficiles certains travaux des champs, comme le sarclage, le fanage, les soins de la basse-cour, parce que les femmes sont occupées à broder.

Le plus fâcheux, c’est que la broderie attire, par l’appât d’un salaire presque immédiat, des enfants de dix à douze ans, et que les filles sont ainsi éloignées de l’école, tenues dans l’ignorance, et incapables de raccommoder ou de faire elles-mêmes leurs vêtements ; elles ne savent, en général, ni lire, ni coudre. Dans l’enquête de 1851, on a signalé ce singulier fait : Dans un village d’un des départements de l’Est, les filles vont se faire coiffer le matin chez un perruquier, ne sachant pas se coiffer elles-mêmes.

Enfin, les ouvrières ordinaires, et c’est le très-grand nombre, sont à la merci des fabricants. Elles se font les unes aux autres une concurrence indéfinie ; ce que l’une refuse, l’autre l’accepte, et chaque jour de nouvelles ouvrières se forment et se présentent. Le fabricant les tient en outre par la division du travail ; elles ne peuvent placer elles-mêmes une broderie, puisqu’elles ne la font pas en entier. Il les tient encore par les difficultés de la réception ; il peut refuser un travail sous prétexte qu’il est mal fait, rabattre le prix ou le laisser pour compte à l’ouvrière, en réclamant le prix du tissu. S’il y a difficulté, on va devant un juge de paix qui ne se connaît pas en broderie, et juge souvent pour le fabricant, qui se défend le mieux. Enfin, le fabricant peut victimer [brimer, nuire à (sans en avoir l’intention, semble-t-il ici)] encore les ouvrières par le choix de contre-maîtresses peu scrupuleuses qui réduisent abusivement le prix ou bien refusent du travail.

Si le fabricant est important, il ne voit pas par lui-même, et l’ouvrière subit la petite tyrannie de l’intermédiaire ; s’il est petit, il est souvent lui-même chicaneur et oppressif.

D’un autre côté, l’ouvrière malhonnête peut aussi se venger par bien des fraudes, communiquer les dessins, perdre ou soustraire le tissu, et surtout accepter à la fois de l’ouvrage de plusieurs mains, de manière à retarder la livraison des commandes ; or, le temps, c’est la mode; une fois passée, l’ouvrage est perdu. »

in Les ouvriers des deux mondes, tome troisième, Paris, Société internationale des études pratiques d’économie sociale, 1861, étude n° 20, § C, p. 49.

_____________________

à propos d’un manœuvre à famille nombreuse.

«La famille ne fait partie d’aucune société d’assurance mutuelle. Bernard D** n’a jamais songé à se créer par ce moyen quelques conditions de sécurité. Dans le cas où la maladie viendrait à mettre ce dernier hors d’état de travailler, la famille ne serait pas, cependant, réduite à la seule bienfaisance pour l’aider dans les embarras où la plongerait un pareil malheur. Un emprunt sur le mobilier pourrait fournir quelques ressources momentanées, et elle rencontrerait, à coup sûr, dans les enfants adultes des auxiliaires sérieux ; élevés dans d’excellents sentiments, tous ces enfants soutiendraient, sans aucun doute, leurs parents s’ils tombaient dans le besoin ; leur travail a déjà servi à la vie commune ; leur père leur a toujours donné, sous ce rapport, le bon exemple. La famille continuera, d’ailleurs, à trouver d’importantes ressources dans les subventions variées qu’elle a reçues jusqu’à ce jour de la bienfaisance publique.

En coordonnant les principaux traits de l’existence de cette famille, on aperçoit bientôt que l’absence de toute propension à l’épargne est la véritable cause de la situation précaire dans laquelle elle se trouve. Cependant, les excellentes mœurs de la communauté lui assurent pour l’avenir, ainsi que cela a eu lieu jusqu’à présent, de sérieux moyens de sécurité. Les habitudes laborieuses du chef de famille continueront probablement, pendant longtemps encore, à lui assurer le pain quotidien; et, d’un autre côté, les nombreux enfants [quinze vivants] que les deux époux ont élevés, dans les meilleures conditions de moralité, viendront sûrement en aide aux vieux parents, à mesure que le progrès de l’âge leur permettra moins de se suffire à eux-mêmes. En résumé, la pratique des lois divines et humaines qui commandent la fécondité n’aura pas été seulement pour les époux l’accomplissement d’un devoir; elle aura été en outre un acte de haute prévoyance, le seul qui fût compatible avec leur propension pour le bien-être de la vie bourgeoise.»

in Les ouvriers des deux mondes, tome troisième , Paris, Société internationale des études pratiques d’économie sociale, 1861, étude n° 27, § 13, p. 393.

_____________________

Portrait d’un ouvrier par un auteur de romans populaires (1842-43)

«Il avait quarante ans, une physionomie ouverte, intelligente et douce, mais flétrie, mais creusée par la misère ; une barbe grise de plusieurs semaines couvrait le bas de son visage couturé par la petite vérole ; des rides précoces sillonnaient son front déjà chauve ; ses paupières enflammées étaient rougies par l’abus des veilles.

Un de ces phénomènes fréquents chez les ouvriers d’une constitution débile , et voués à un travail sédentaire qui les contraint à demeurer tout le jour dans une position presque invariable, avait déformé sa taille chétive. Continuellement forcé de se tenir courbé sur son établi et de se pencher du côté droit, afin de mettre sa meule en mouvement, le lapidaire , pour ainsi dire, pétrifié, ossifié dans cette position qu’il gardait douze à quinze heures par jour, s’était voûté et déjeté tout d’un côté.

Puis son bras droit, incessamment exercé par le pénible maniement de la meule, avait acquis un développement musculaire considérable, tandis que le bras et la main gauches, toujours inertes et appuyés sur l’établi pour présenter les facettes des diamants à l’action de la meule, étaient réduits à un état de maigreur et de marasme effrayant ; les jambes grêles, presque annihilées par le manque complet d’exercice, pouvaient à peine soutenir ce corps épuisé, dont toute la substance, toute la vitalité, toute la force semblaient s’être concentrées dans la seule partie que le travail exerce continuellement.

Et, comme disait Morel avec une poignante résignation :

– C’est moins pour moi que je tiens à manger que pour renforcer le bras qui tourne la meule».

extrait d’Eugène Sue, Les mystères de Paris, 3, XVIII, Paris, éd. Robert Laffont, coll. Bouquins, 1993, p. 425.

_____________________

L’habitation d’une maison d’ouvriers, par un auteur de romans populaires (1842-43)

«On n’a peut-être pas oublié qu’une famille malheureuse dont le chef, ouvrier lapidaire, se nommait Morel, occupait la mansarde de la maison de la rue du Temple.

Nous conduirons le lecteur dans ce triste logis.

Il est cinq heures du matin.

Au-dehors le silence est profond, la nuit noire, glaciale ; il neige.

Une chandelle, soutenue par deux brins de bois sur une petite planche carrée, perce à peine de sa lueur jaune et blafarde les ténèbres de la mansarde ; réduit étroit, bas […] Partout on voit le dessous des tuiles verdâtres.

Les cloisons recrépies de plâtre noirci par le temps, et crevassées de nombreuses lézardes, laissent apercevoir les lattes vermoulues qui forment ces minces parois ; dans l’une d’elles, une porte disjointe s’ouvre sur l’escalier.

Le sol, d’une couleur sans nom, infect, gluant, est semé ça et là de brins de paille pourrie, de haillons sordides, et de ces gros os que le pauvre achète aux plus infimes revendeurs de viande corrompue pour ronger les cartilages qui y adhèrent encore…

Une si effroyable incurie annonce toujours ou l’inconduite, ou une misère honnête, mais si écrasante, si désespérée, que l’homme anéanti, dégradé, ne sent plus ni la volonté, ni la force, ni le besoin de sortir de sa fange :

il y croupit comme une bête dans sa tanière.

Durant le jour, ce taudis est éclairé par une lucarne étroite […] et garnie d’un châssis vitré qui s’ouvre et se ferme au moyen d’une crémaillère.

A l’heure dont nous parlons, une couche épaisse de neige recouvrait cette lucarne.

La chandelle, posée à peu près au centre de la mansarde, sur l’établi du lapidaire, projette en cet endroit une sorte de zone de pâle lumière qui, se dégradant peu à peu, se perd dans l’ombre où reste enseveli le galetas, ombre au milieu de laquelle se dessinent vaguement quelques formes blanchâtres […]

Oui, dans cette étroite mansarde vivent sept personnes…

Cinq enfants, dont le plus jeune a quatre ans, le plus âgé douze ans à peine.

Et puis leur mère infirme.

Et puis une octogénaire idiote, la mère de leur mère.

La froidure est bien âpre, puisque la chaleur naturelle de sept personnes entassées dans un si petit espace n’attiédit pas cette atmosphère glacée ; c’est qu’aussi ces sept corps grêles, chétifs, grelottants, épuisés, depuis le petit enfant jusqu’à l’aïeule, dégagent peu de calorique, comme dirait un savant.

Excepté le père de famille, un moment assoupi, parce que ses forces sont à bout, personne ne dort ; non, parce que le froid, la faim, la maladie tiennent les yeux ouverts, bien ouverts […]

Un fourneau, un poêlon et une marmite de terre égueulée , deux ou trois tasses fêlées éparses ça et là sur le carreau, un baquet, une planche à savonner et une grande cruche de grès placée sous l’angle du toit, près de la porte disjointe, que le vent ébranle à chaque instant, voilà ce que possède cette famille.»

Extrait d’Eugène Sue, Les Mystères de Paris, 3, XVIII, Paris, éd. Robert Laffont, coll. Bouquins, 1993, p. 420-425.

L’hygiène publique

«Enfin la sollicitude du pouvoir [a été] éveillée sur une des conditions les plus nécessaires au bonheur des individus. C’est ce qui a fait dire à M. le ministre de l’intérieur, dans son exposé des motifs :

« L’hygiène publique a pris naissance à la suite des maux dont les centres de populations sont devenus les foyers.

Fort négligée en Angleterre jusqu’à ces derniers temps, elle y est aujourd’hui l’objet de recherches suivies et de mesures gouvernementales qui fixent l’attention des États du continent.

La publication faite, en 1842, du rapport de la commission que le gouvernement avait instituée pour étudier les causes d’insalubrité dans les grandes villes, ainsi que les moyens d’y remédier, doit être considérée comme le point de départ de la grande réforme hygiénique qui commence à s’accomplir en Angleterre.

Ce rapport, résultat d’une vaste et belle enquête, mit au grand jour les souffrances de toute nature qui pèsent sur la classe pauvre et sur la classe ouvrière.

Ces faits graves, dont on était loin de soupçonner l’existence, firent sentir l’urgence d’aviser aux moyens propres à garantir les populations ouvrières des causes de destruction qui les entourent.

Des médecins, des ecclésiastiques, des membres du parlement se réunirent dans ce but philanthropique.

Des associations destinées à populariser et à commencer la réforme hygiénique ne tardèrent pas non plus à se constituer :

1° Celle pour la salubrité des villes ; 2° l’association des classes laborieuses de Londres pour l’amélioration de la santé publique, associations qui répandent dans la classe ouvrière, par des leçons publiques et des lectures gratuites, la connaissance des principes de l’hygiène publique ; 3° une autre société, formée sous le patronage de la reine, s’occupe de procurer aux familles ouvrières des habitations saines et commodes ; 4° une autre société fournit à bas prix, à la population pauvre, des bains à toutes les températures, et des eaux pour les buanderies. »

En Belgique, le gouvernement s’est aussi, dans ces dernières années, beaucoup occupé de l’hygiène des classes ouvrières. Des conseils de salubrité publique s’étaient formés dans les principales villes du royaume ; des enquêtes multipliées avaient eu lieu, sous leurs auspices, sur la condition hygiénique des ouvriers industriels ; plusieurs médecins habitant la campagne ont aussi chaudement plaidé la cause du prolétaire rural et signalé les maux qui peuvent être soulagés dans cette classe laborieuse ; enfin les événements politiques survenus en 1848 firent sentir le besoin d’opposer, à des doctrines subversives de l’ordre social, des mesures d’amélioration réelle pour les classes nécessiteuses et, nous le disons à l’honneur du pouvoir, il a su entrer dans une voie toute nouvelle, et commencer les réformes hygiéniques si importantes pour le bonheur du peuple. […]

Dans sa circulaire du 7 février 1849, M. le ministre, après avoir cité les principales causes d’insalubrité dans les villes et les moyens de les faire disparaître, ajoute:

« Ce n’est pas seulement dans les villes que le service de la salubrité publique laisse à désirer ; sous ce rapport, il y a beaucoup à faire dans les campagnes, et la plupart des moyens d’assainissement que je viens d’indiquer sont applicables aux communes rurales comme aux cités les plus populeuses.

Plus d’une épidémie meurtrière a pris sa source dans les foyers d’infection qui se forment dans le voisinage des habitations des campagnards, soit par l’accumulation et la décomposition dos détritus de matières animales et végétales déposées en quelque sorte au seuil des maisons, soit par la corruption des eaux stagnantes, la mauvaise disposition des dépôts de fumier, la construction vicieuse des fosses d’aisances, etc.

Les administrations des communes rurales doivent donc, aussi bien que celles des villes, s’occuper avec une constante sollicitude de tout ce qui touche à l’hygiène publique ; elles doivent interdire sévèrement tout ce qui est de nature à compromettre la santé publique ; prendre des mesures efficaces pour assurer la propreté des rues et des places, le curage des ruisseaux et l’écoulement des eaux corrompues; s’efforcer d’éloigner, autant que possible, du centre des villages, les cimetières, les clos d’équarrissage, les fossés de rouissage, etc., et prévenir au besoin, ou mitiger, par des plantations ou d’autres ouvrages, l’action des vapeurs délétères qui s’en exhalent.

Elles doivent s’attacher aussi à assainir, par des moyens de ventilation convenables, ou même par des fumigations désinfectantes, les lieux de l’assemblement, tels que les maisons d’école, les églises, etc., qui laissent généralement à désirer, au point de vue hygiénique.

Il faut enfin qu’à la campagne, aussi bien que dans les villes, le service de la salubrité publique s’exerce avec une vigilance et des soins incessants, et que les administrations ne laissent échapper aucune occasion d’améliorer le régime hygiénique des classes pauvres et laborieuses. »

in Dr. Sovet, Manuel d’hygiène publique et privée à l’usage des instituteurs et des communes rurales, Bruxelles, Staplaux, 1851, ch. VII, p. 180-184.

«L’instituteur, loin d’obliger ses élèves aux travaux de culture, n’accordera la faveur d’y participer qu’à ceux qui auront mérité une récompense, par leur application et leur bonne conduite. C’est pendant les exercices et en les encourageant qu’il cherchera à faire comprendre à ses écoliers que le travail est nécessaire au bonheur de l’homme, et que, loin de le regarder comme une condition pénible de la vie, on doit s’estimer heureux d’avoir la force et l’occasion de travailler. Il pourra souvent, sur des exemples connus, leur faire faire la comparaison de la vie heureuse de l’ouvrier avec les misères du fainéant ou la vie inquiète et agitée de l’homme aisé. Il leur montrera les vices, la dégradation et la misère accablant presque toujours l’homme oisif et sans état ; les maladies, la tristesse, les revers de fortune et l’inexorable ennui, compagnes ordinaires d’une aisance paresseuse et inactive, tandis, leur dira-t-il, que l’ouvrier laborieux, rangé et prévoyant jouit d’une santé solide, mange de bon appétit, chante, rit, ne connaît ni l’ennui ni l’inquiétude chagrine, ni l’envie, ni les pertes ruineuses, et mène une vie longue et respectée au milieu d’une famille unie, riche de santé. Ces leçons familières, et quelques exemples discrètement cités, feraient, j’en suis certain, sur l’esprit des jeunes ouvriers, une impression plus durable qu’on ne se l’imagine communément, car les enfants aiment qu’on leur parle comme s’ils étaient déjà des hommes ; tout ce qui les rapproche de cet état, tout ce qui les élève à leurs propres yeux est bien accueilli par eux, et reste gravé dans leur mémoire.»

in Dr. Sovet, Manuel d’hygiène publique et privée à l’usage des instituteurs et des communes rurales, Bruxelles, Staplaux, 1851, II, 4, p. 93

numérisé sur books.google.com

_____________________

La misère urbaine

«Quel est l’état des appartements des ouvriers ? Réponse du docteur de l’Assistance publique :

Il est au plus haut point misérable. La plupart des pièces ressemblent plus à des porcheries qu’à des habitations d’êtres humains. Les pièces elles-mêmes sont si petites et si basses qu’il est à peine possible de se tenir debout. Les fenêtres ferment mal ; les poêles sont si mauvais qu’ils chauffent difficilement mais répandent beaucoup de fumée dans les pièces.

Quelle expérience avez-vous de l’hygiène de ces gens ?

Mauvaise ! La mère doit aller travailler et ne peut donc pas faire très attention à son intérieur, et même si elle fait des efforts, elle manque de temps et de moyens. Une femme normale de cette sorte a quatre enfants, il y en a toujours un qu’elle allaite, elle doit surveiller toute la maisonnée, apporter le repas à son mari à l’usine. Les enfants traînent dans l’appartement ou dans les rues et sont toujours sales ; ils manquent des vêtements nécessaires pour se changer plus souvent, et il n’y a pas suffisamment de temps et d’argent pour les laver fréquemment.

Quel est l’état de santé des classes les plus basses ?

Elles sont généralement les premières atteintes par les épidémies. Le rhumatisme chronique des articulations est un mal répandu. Nous observons des hernies chez les hommes et des affections des organes de la reproduction chez les femmes. La plupart des enfants sont tuberculeux.»

extrait d’A. Schneer, Sur les conditions d’existence des classes laborieuses à Breslau, 1844.

_____________________

Description d’une habitation d’ouvriers faite par un romancier en 1885

«Chez les Maheu, au numéro 16 du deuxième corps, rien ne bougeait. Des ténèbres épaisses noyaient l’unique chambre du premier étage, comme écrasant de leur poids le sommeil des êtres que l’on sentait là, en tas, la bouche ouverte, assommés de fatigue. Malgré le froid vif du dehors, l’air alourdi avait une chaleur vivante, cet étouffement chaud des chambrées les mieux tenues, qui sentent le bétail humain.

Quatre heures sonnèrent au coucou de la salle du rez-de-chaussée, rien encore ne remua, des baleines grêles sifflaient, accompagnées de deux ronflements sonores. Et, brusquement, ce fut Catherine [quinze ans] qui se leva. Dans sa fatigue, elle avait, par habitude, compté les quatre coups du timbre, à travers le plancher, sans trouver la force de s’éveiller complètement. Puis, les jambes jetées hors des couvertures, elle tâtonna, frotta enfin une allumette et alluma la chandelle. Mais elle restait assise, la tête si pesante, qu’elle se renversait entre les deux épaules, cédant au besoin invincible de retomber sur le traversin.

Maintenant, la chandelle éclairait la chambre, carrée, à deux fenêtres, que trois lits emplissaient. Il y avait une armoire, une table, deux chaises de vieux noyer, dont le ton fumeux tachait durement les murs, peints en jaune clair. Et rien autre, des hardes pendues à des clous, une cruche posée sur le carreau, près d’une terrine rouge servant de cuvette. Dans le lit de gauche, Zacharie, l’aîné, un garçon de vingt et un ans, était couché avec son frère Jeanlin, qui achevait sa onzième année ; dans celui de droite, deux mioches, Lénore et Henri, la première de six ans, le second de quatre, dormaient aux bras l’un de l’autre ; tandis que Catherine partageait le troisième lit avec sa soeur Aizire, si chétive pour ses neuf ans, qu’elle ne l’aurait même pas sentie près d’elle, sans la bosse de la petite infirme qui lui enfonçait les côtes. La porte vitrée était ouverte, on apercevait le couloir du palier, l’espèce de boyau où le père et la mère occupaient un quatrième lit, contre lequel ils avaient dû installer le berceau de la dernière venue, Estelle, âgée de trois mois à peine. »»

extrait d’Émile Zola, Germinal, I, 2, Paris, 1885, Flammarion, 1968, p. 40-41.

_____________________

La mine

Émile Zola décrit le travail dans les mines en 1885, année de la publication de Germinal

«Des trains de berlines pleines ou vides passaient continuellement, se croisaient, avec leur tonnerre emporté dans l’ombre par des bêtes vagues, au trot de fantôme. Sur la double voie de garage, un long serpent noir dormait, un train arrêté, dont le cheval s’ébroua, si noyé de nuit, que sa croupe confuse était comme un bloc tombé de la voûte.

Des portes d’aérage battaient, se renfermaient lentement. Et, à mesure qu’on avançait, la galerie devenait plus étroite, plus basse, inégale de toit, forçant les échines à se plier sans cesse.

Étienne rudement, se heurta la tête. Sans la barrette de cuir, il avait le crâne fendu. Pourtant, il suivit avec attention, devant lui, les moindres gestes de Maheu, dont la silhouette sombre se détache sur la lueur des lampes.

Pas un des ouvriers ne se cognait, ils devaient connaître chaque bosse, nœud des bois ou renflement de la roche.

Le jeune homme souffrait aussi du sol glissant qui se trempait de plus en plus. Par moments, il traversait de véritables mares, que le gâchis boueux des pieds révélait seul. Mais ce qui l’étonnait surtout, c’était les brusques changements de température. En bas des puits, il faisait très frais, et dans la galerie de roulage, par où passait tout l’air de la mine, soufflait un vent glacé, dont la violence tournait à la tempête, entre les muraillements étroits.

Ensuite, à mesure qu’on s’enfonçait dans les autres voies, qui recevaient seulement leur part disputée d’aérage, le vent tombait, la chaleur croissait, une chaleur suffocante, d’une pesanteur de plomb.»

Émile Zola, Germinal, Paris, 1885, Le livre de poche, 1983, p. 37-38.

un autre extrait de Germinal, partie I, chapitre IV

«Les quatre haveurs venaient de s’allonger les uns au-dessus des autres, sur toute la montée du front de taille. Séparés par les planches à crochets qui retenaient le charbon abattu, ils occupaient chacun quatre mètres environ de la veine; et cette veine était si mince, épaisse à peine en cet endroit de cinquante centimètres, qu’ils se trouvaient là comme aplatis entre le toit et le mur, se traînant des genoux et des coudes, ne pouvant se retourner sans se meurtrir les épaules. Ils devaient, pour attaquer la houille, rester couchés sur le flanc, le cou tordu, les bras levés et brandissant de biais la rivelaine, le pic à manche court.

En bas, il y avait d’abord Zacharie; Levaque et Chaval s’étageaient au-dessus; et, tout en haut enfin, était Maheu. Chacun havait le lit de schiste, qu’il creusait à coups de rivelaine; puis, il pratiquait deux entailles verticales dans la couche, et il détachait le bloc, en enfonçant un coin de fer, à la partie supérieure. La houille était grasse, le bloc se brisait, roulait en morceaux le long du ventre et des cuisses. Quand ces morceaux, retenus par la planche, s’étaient amassés sous eux, les haveurs disparaissaient, murés dans l’étroite fente.

C’était Maheu qui souffrait le plus. En haut, la température montait jusqu’à trente-cinq degrés, l’air ne circulait pas, l’étouffement à la longue devenait mortel. Il avait dû, pour voir clair, fixer sa lampe à un clou, près de sa tête; et cette lampe, qui chauffait son crâne, achevait de lui brûler le sang. Mais son supplice s’aggravait surtout de l’humidité. La roche, au-dessus de lui, à quelques centimètres de son visage, ruisselait d’eau, de grosses gouttes continues et rapides, tombant sur une sorte de rythme entêté, toujours à la même place.

Il avait beau tordre le cou, renverser la nuque: elles battaient sa face, s’écrasaient, claquaient sans relâche. Au bout d’un quart d’heure, il était trempé, couvert de sueur lui-même, fumant d’une chaude buée de lessive. Ce matin-là, une goutte, s’acharnant dans son œil, le faisait jurer. Il ne voulait pas lâcher son havage, il donnait de grands coups, qui le secouaient violemment entre les deux roches, ainsi qu’un puceron pris entre deux feuillets d’un livre, sous la menace d’un aplatissement complet.

Pas une parole n’était échangée. Ils tapaient tous, on n’entendait que ces coups irréguliers, voilés et comme lointains. Les bruits prenaient une sonorité rauque, sans un écho dans l’air mort. Et il semblait que les ténèbres fussent d’un noir inconnu, épaissi par les poussières volantes du charbon, alourdi par des gaz qui pesaient sur les yeux. Les mèches des lampes, sous leurs chapeaux de toile métallique, n’y mettaient que des points rougeâtres. On ne distinguait rien, la taille s’ouvrait, montait ainsi qu’une large cheminée, plate et oblique, où la suie de dix hivers aurait amassé une nuit profonde. Des formes spectrales s’y agitaient, les lueurs perdues laissaient entrevoir une rondeur de hanche, un bras noueux, une tête violente, barbouillée comme pour un crime. Parfois, en se détachant, luisaient des blocs de houille, des pans et des arêtes, brusquement allumés d’un reflet de cristal. Puis, tout retombait au noir, les rivelaines tapaient à grands coups sourds, il n’y avait plus que le halètement des poitrines, le grognement de gêne et de fatigue, sous la pesanteur de l’air et la pluie des sources. »

_____________________

Les campagnes au temps de l’industrialisation

«Malheureusement, des Français de Paris eurent l’idée d’établir une minoterie à vapeur, sur la route de Tarascon. « Tout beau, tout nouveau ! » Les gens prirent l’habitude d’envoyer leurs blés aux minotiers, et les pauvres moulins à vent restèrent sans ouvrage. Pendant quelque temps ils essayèrent de lutter, mais la vapeur fut la plus forte, et l’un après l’autre, pécaïre ! ils furent tous obligés de fermer… On ne vit plus venir les petits ânes… Les belles meunières vendirent leurs croix d’or… Plus de muscat ! plus de farandoles !… Le mistral avait beau souffler, les ailes restaient immobiles… Puis, un beau jour, la commune fit jeter toutes ces masures à bas, et l’on sema à leur place de la vigne et des oliviers […]

Maître Cornille était un vieux meunier, vivant depuis soixante ans dans la farine et enragé pour son état. L’installation des minoteries l’avait rendu comme fou. Pendant huit jours, on le vit courir par le village, ameutant le monde autour de lui et criant de toutes ses forces qu’on voulait empoisonner la Provence avec la farine des minotiers. «N’allez pas là-bas, disait-il ; ces brigands-là, pour faire le pain, se servent de la vapeur, qui est une invention du diable, tandis que moi je travaille avec le mistral et la tramontane, qui sont la respiration du bon Dieu… » Et il trouvait comme cela une foule de belles paroles à la louange des moulins à vent, mais personne ne les écoutait.»

Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin : le secret de maître Cornille, Hetzel, 1869, Lausanne, Guilde du livre, 1947, p. 26-27.

_____________________

Les conséquences sociales de l’industrialisation en Grande-Bretagne d’après Friedrich Engels (1845)

« Il y a soixante ou quatre-vingt ans, l’Angleterre était un pays comme les autres, avec de petites villes, une industrie peu importante, une population rurale clairsemée ; c’est maintenant un pays sans pareil, avec des villes industrielles colossales, une industrie qui alimente le monde entier, une population dense qui se compose de classes toutes différentes de celles d’autrefois […] Le prolétariat est né de l’introduction du machinisme ; la rapide expansion de l’industrie exigeait des bras ; des troupes compactes de travailleurs, venues des régions agricoles émigrèrent vers les villes. La population s’accrut à une cadence folle. C’est ainsi que naquirent les grandes villes industrielles où au moins les trois-quarts de la population font partie de la classe ouvrière et où la petite bourgeoisie se compose de commerçants et de très très peu d’artisans […] La nouvelle industrie a transformé les outils en machines, les ateliers en usines et par là la classe laborieuse moyenne en prolétariat, les négociants d’autrefois en industriels ; la petite classe moyenne fut refoulée et la population ramenée à la seule opposition entre capitalistes et ouvriers. Les petits artisans, qui ne pouvaient concurrencer les grands établissements furent rejetés dans les rangs de la classe prolétarienne. La suppression de cet artisanat, l’anéantissement de la petite bourgeoisie ôtèrent à l’ouvrier la possibilité de devenir lui-même un bourgeois […] ; à présent le prolétariat est devenu une classe stable de la population alors qu’autrefois il n’était souvent qu’une transition pour l’accès à la bourgeoisie. Désormais, quiconque naît ouvrier n’a d’autre perspective que celle de rester toute sa vie un prolétaire. Désormais donc, pour la première fois, le prolétariat est capable d’entreprendre des actions autonomes.

C’est de cette façon que fut rassemblée l’immense masse d’ouvriers qui emplit actuellement l’empire britannique et dont la situation sociale s’impose chaque jour davantage à l’attention du monde civilisé […]

Manchester est le type classique de la ville industrielle moderne […] En son centre, un quartier commercial assez étendu, composé presque uniquement de comptoirs et d’entrepôts. Cette partie est sillonnée par quelques grandes artères à l’énorme trafic et dont les rez-de-chaussée sont occupés par de luxueux magasins.

A l’exception de ce quartier, toute la ville n’est qu’un district ouvrier, entourant le quartier commercial comme une ceinture dont la largeur moyenne est de un mile et demi. Au-delà habitent la haute et moyenne bourgeoisie, sur les hauteurs aérées, dans des habitations splendides et confortables.

Et le plus beau, c’est que ces riches aristocrates peuvent, en traversant tous les quartiers ouvriers par le plus court chemin, se rendre à leurs bureaux d’affaires au centre de la ville sans seulement remarquer qu’ils côtoient la plus sordide misère. En effet, les grandes artères sont flanquées d’une rangée presque ininterrompue de magasins [qui] suffisent à dissimuler aux yeux des riches messieurs et dames la misère et la saleté, complément de leur richesse et de leur luxe.

Je sais fort bien que cette disposition hypocrite des constructions est plus ou moins commune à toutes les grandes villes […] Mais nulle part ailleurs qu’à Manchester je n’ai constaté d’isolement aussi systématique de la classe ouvrière, un art aussi délicat de masquer tout ce qui pourrait blesser la vue ou les nerfs de la bourgeoisie.

J’en viens à la description des quartiers ouvriers proprement dits. Il est impossible d’imaginer l’amoncellement désordonné des maisons, entassées littéralement les unes sur les autres, véritable défi à toute architecture rationnelle. On a rebâti et rafistolé jusqu’à ce qu’enfin il ne reste plus entre les maisons un pouce de libre. Les rues, même les meilleures, sont étroites et tortueuses. A droite et à gauche, une foule de passages couverts mènent de la rue principale aux nombreuses cours, et lorsqu’on y pénètre, on arrive dans une saleté et une malpropreté écœurante. Dans une de ces cours, il y a juste à l’entrée des cabinets sans porte et si sales que les habitants ne peuvent entrer ou sortir de la cour qu’en traversant une mare d’urine pestilentielle et d’excréments qui entourent les cabinets.

Dans les maisons, presque jamais de plancher ou de carrelage ; par contre presque toujours des fenêtres et des portes cassées, mal ajustées, et quelle saleté […] Dans un de ces trous qui mesurait à peine dix pieds de long et cinq de large, j’ai vu deux lits – et quels lits – qui avec un escalier et un foyer remplissent toute la pièce. Dans plusieurs autres, je ne vis absolument rien. Devant les portes, partout des décombres et des ordures […] et des immondices, l’atmosphère est empestée par leurs émanations, assombrie et alourdie par les fumées d’usine. Une foule d’enfants et de femmes en haillons rôde en ces lieux, aussi sale que les porcs qui se prélassent sur les tas de cendres et dans les flaques […] Comment voulez-vous que les gens soient propres ? Comment voulez-vous que les gens se lavent, alors qu’ils n’ont à proximité que les eaux sales de l’Irk et que les canalisations et les pompes n’existent que dans les quartiers honnêtes. Vraiment, on ne peut pas faire de reproches à ces ilotes de la société moderne […]

Que doit-il advenir de ces millions d’êtres ne possédant rien, qui consomment aujourd’hui ce qu’ils ont gagné hier, qui deviennent chaque jour plus conscients de leur sort et exigent chaque jour plus impérieusement leur part des avantages que procurent les institutions sociales ? Cette question est devenue depuis le « bill de réforme » la question nationale. Au Parlement, la dernière session de 1844 n’a été qu’un long débat sur les conditions de vie des ouvriers (bill des pauvres, bill des fabriques, bill sur les rapports entre maîtres et serviteurs) et Thomas Duncombe, représentant de la classe ouvrière à la chambre basse a été le grand homme de cette session, tandis que la classe moyenne libérale avec sa motion sur la suppression des lois sur les grains a joué un rôle lamentable […]

La classe industrielle qui s’enrichit directement de la misère des travailleurs ne veut rien savoir de cette misère. Elle a honte de mettre à nu, aux yeux du monde, cette plaie au flanc de l’Angleterre. Elle ne veut pas avouer que les ouvriers sont misérables parce que c’est elle la classe possédante, qui devrait endosser la responsabilité morale de cette misère ; d’où l’insouciance souriante à laquelle elle s’adonne sur un sol qui est miné sous ses pieds et dont l’effondrement proche a l’inéluctabilité d’un loi mathématique ou mécanique ; d’où ce miracle : les Anglais ne possèdent pas encore d’ouvrage complet sur la situation de leurs ouvriers alors qu’ils font des enquêtes et bricolent autour de ce problème depuis je ne sais combien d’années. Mais c’est aussi ce qui explique la profonde colère de la classe ouvrière, de Glasgow à Londres, contre les riches qui les exploitent systématiquement et les abandonnent ensuite sans pitié à leur sort – colère qui dans bien peu de temps – on peut presque le calculer – éclatera dans une révolution au regard de laquelle la première révolution française et l’année 1794 seront un jeu d’enfant. »

Friedrich Engels, La situation de la classe laborieuse en Angleterre, 1845.

_____________________

Pour une éducation féminine ménagère

«Combien n’est-il donc pas désirable que l’éducation confère aux ouvrières les précieuses qualités de la ménagère ? A celles qui ne trouveraient point près d’une mère cette éducation pratique, l’enseignement des écoles professionnelles peut-il la donner ? Oui, si l’on sait veiller à ce que, dans ces écoles, on inculque aux jeunes filles des notions de couture, ce comptabilité, d’économie domestique ; si l’on tient la main à ce qu’elles y acquièrent toutes les connaissances pratiques indispensables à la bonne direction de la vie. Devenues femmes, elles mettront alors vite à profit les connaissances utiles, on peut dire les vertus, qui font fructifier les moindres ressources du ménage et permettent à la fois d’augmenter le bien-être et de relever la dignité de la vie commune dans le mariage.