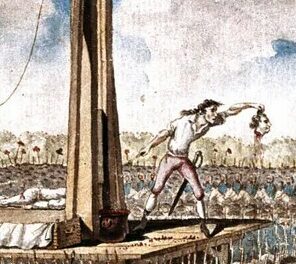

Après toutes ces exécutions, la Convention créa un nouveau tribunal révolutionnaire, et par lui furent jugés les présidents, membres et accusateurs du tribunal précédent, et ceux du comité révolutionnaire de Nantes. L’arrêt détaille une partie de leurs crimes. On voit ensuite le procès du fameux Carrier [guillotiné le 16 décembre 1794], membre de la Convention, celui de Fouquier-Tinville [guillotiné le 7 mai 1795], président du tribunal révolutionnaire, et de vingt-six autres condamnés.

Je me suis imposé le pénible travail qu’on vient de lire [faire une liste, sur quarante pages, des personnes exécutées par le gouvernement entre le 26 août 1792 et le 17 juillet 1794], afin de présenter aux yeux des rapprochements utiles sur la qualité des victimes. J’ai voulu, en outre, que ces listes servissent de fondement à un raisonnement qui me paraît de la plus haute importance.

Pendant toute la révolution, je dois le répéter, on n’a cessé de parler de l’opinion publique, de sa force, de sa puissance, quoiqu’il soit impossible de la constater. Eh bien ! lorsque cette horrible boucherie promenait tous les jours ses victimes dans Paris, lorsqu’un si grand nombre de femmes et d’hommes de toute profession étaient traînés à l’échafaud, il fallait nécessairement une de ces deux choses :

– Ou le peuple de Paris, qui courait aux séances du tribunal, qui suivait les tombereaux chargés de victimes, qui se pressait autour des échafauds, voyait avec plaisir ces horribles immolations ;

– Ou il les voyait avec douleur, avec indignation.

Dans le premier cas, ce serait un peuple féroce, digne de l’exécration de tous les siècles.

Dans le second cas, sa douleur, son indignation ne pouvaient arrêter ces horreurs. L’opinion publique était impuissante.

Ainsi donc, ou renoncez à proclamer la justice, les lumières et le pouvoir de l’opinion publique, ou avouez que cette opinion publique a inspiré, commandé et vu avec plaisir ces infernales boucheries de personnes de tout sexe, de tout âge, de toute profession ; Choisissez ; il n’y a point d’alternative ; choisissez, philosophes, idéologues, doctrinaires, partisans des lumières du siècle, rêveurs métaphysiciens, choisissez.

Quant à moi, mon choix est bientôt fait. Je suis convaincu que la très-grande majorité des habitants de Paris, que la plus grande partie de la garde nationale, dont j’ai prouvé la bonne conduite en 1792, abhorraient ces horribles exécutions. Que faisait cette opinion générale ? Elle se recueillait dans le fond des consciences, elle gémissait, elle était impuissante. Bien plus ! la minorité qui applaudissait, pensez-vous qu’elle approuvait sincèrement ? La plus petite partie approuvait par férocité ; le reste approuvait par peur.

Il en fut de même dans tous les événements de la révolution. L’opinion publique a été impuissante pour empêcher le mal, ou déterminer le bien, quoiqu’elle se manifestât fortement, même dans les temps dangereux. Vous l’avez vu, après l’attentat du 20 juin 1792(1), et vous le verrez dans la révolte des faubourgs contre la Convention, et dans celle de tout Paris au 13 vendémiaire (2).

Concluez donc que des milliers de victimes sont tombées malgré l’opinion publique, et que tout dépend de la marche du gouvernement, qu’il faut bien se garder de confondre avec l’administration.

Le meilleur des rois est tombé, malgré l’opinion publique la plus générale, malgré la plus sage administration, malgré l’ardent désir de faire le bien du peuple, et au milieu de la prospérité du commerce et de l’industrie ; malgré la gloire même, la gloire de la guerre d’Amérique(3) ; l’opinion publique l’a laissé tomber, spectatrice désespérée, mais impuissante, de sa chute. Tout se fait et s’accomplit par les hommes qui gouvernent. Le fond des cœurs sera toujours pour lui. On admirera, on chérira ses vertus, on rappellera ses bienfaits ; mais en vain.

Dans la longue suite des Capétiens, il en est qui gouvernaient mal, qui avaient l’opinion publique contre eux, et qui cependant ne sont pas tombés ; car elle ne fait pas plus tomber les rois, qu’elle ne les sauve. Pourquoi ne sont-ils pas tombés, quoique non soutenus par l’opinion publique ? Parce que pas un seul n’a gouverné contre sa propre autorité ; pas un n’affaiblit ou ne céda son pouvoir d’action ; pas un n’a dit, comme Louis XVI, par un sentiment sublime, mais dangereux : Je suis déterminé à tous les sacrifices ; pas un n’a fait la centième partie de toutes les concessions que cet excellent prince a offertes à ses peuples ; pas un ne s’est présenté sans armes, sans défense, et seulement avec les plus admirables intentions. Et, toutes les fois qu’ils ont fait des changements importants en faveur du peuple, ils les ont toujours combinés de façon à augmenter et fortifier le pouvoir de la couronne, ainsi que je le prouverai dans le chapitre où je traiterai des concessions.

Le courage de nos derniers rois n’a point servi au maintien de leur autorité, parce qu’ils étaient trop pénétrés d’une bonté, d’une générosité, d’une confiance, non pas en eux-mêmes, mais dans les autres, qui les persuadait que leurs nobles intentions devaient inspirer de l’amour et du respect ; que les vertus qu’ils pratiquaient entraînaient les bons, désarmaient les méchants. Ils se perdaient, en se livrant à la douce jouissance de ce sentiment magnanime, funeste erreur des belles âmes !

C’est cette erreur des belles âmes qui d’abord entraîna dans le parti révolutionnaire un grand nombre d’hommes dont les sentiments élevés ne voyaient qu’un bien probable, jugeaient des autres par eux-mêmes, et ne concevaient pas à quelles attaques pouvait se porter, à quel triomphe pouvait parvenir la perversité d’un petit nombre. Combien d’entre eux ont expié cette erreur par une indignation généreuse qui conduisit les uns à l’exil, à l’échafaud, les autres à des regrets dévorants, et même à un accablement qui cherchait dans la mort la fin et l’oubli du spectacle affreux dont ils ne pouvaient plus soutenir la vue, sans tomber dans le désespoir !

Comte Vincent-Marie de Vaublanc, Mémoires sur la Révolution de France, et recherches sur les causes qui ont amené la Révolution de 1789 et celles qui l’ont suivie, Paris, Dentu, 1833, T. 2, IV, I, p. 290-5

numérisé sur gallica.bnf.fr

(1) « attentat » n’est pas à prendre dans son sens moderne, il s’agit ici d’un « attentat » à la dignité du Roi ; le 20 juin 1792, la foule envahit le palais du Roi, tâchant de faire pression pour qu’il change une récente décision politique – ce qu’il refusera.

(2) Le 13 vendémiaire an IV (5 octobre 1795), la garde nationale notamment menace la Convention, dans le but officiel de faire rétablir la monarchie. Napoléon Bonaparte cassera l’insurrection en faisant tirer les canons à mitraille dans la foule (environ 300 morts).

(3) Guerre de Sept Ans (1756-1763), dans laquelle la France a tenté de soutenir les Etats-Unis contre les Anglais. Cette guerre a coûté beaucoup d’argent à la France, qui de plus perdra de nombreuses colonies.