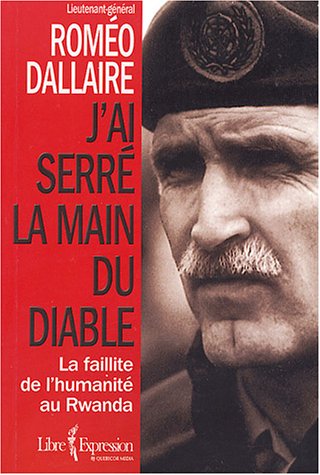

Extraits de R. DALLAIRE, J’ai serré la main du diable. La faillite de l’humanité au Rwanda, Paris, Libre Expression, 2003, 685 pages.

Commandant en chef de la Force internationale de maintien de la paix des Nations unies au Rwanda (MINUAR) d’août 1993 à août 1994, Roméo Dallaire, officier supérieur canadien, nous livre un poignant témoignage personnel dans un ouvrage d’une remarquable intensité. Livre « sans prétention », l’auteur nous avertit d’emblée qu’il s’agit bien sûr de sa version très personnelle des faits, tels qu’il les a consignés au jour le jour sur le terrain durant cette longue et douloureuse expérience. R. Dallaire a reçu en janvier 2002 à Londres, le prix Aegis pour la prévention de génocide.

Vidéo Daily motion

Quelques extraits de cet ouvrage, véritable document d’histoire, nous permettent d’un peu mieux comprendre ce que fut ce dernier génocide du XXème siècle (800’000 victimes entre avril et juin 1994 !). Tout historien averti tiendra compte qu’il s’agit ici d’une version de l’Histoire parmi d’autres et prendra soin de consulter d’autres sources et de les y confronter. L’ouvrage a été publié près d’une décennie après les faits.

Contexte historique (1916-1993)

(op. cit. extrait des pages 79-81)

« Nous avons découvert que les hostilités en cours étaient imputables aux événements survenus au début du XXème siècle, sous l’administration coloniale belge. En 1916, lorsque les Belges chassèrent les Allemands du territoire, ils découvrirent que deux groupes ethniques se partageaient le pays. Les Tutsis, des hommes de grande taille, à la peau assez claire, étaient des pasteurs ; les Hutus, plus petits, d’un teint plus sombre, étaient cultivateurs. Les Belges virent dans la minorité tutsie des gens plus proches des Européens et leur accordèrent une position de pouvoir sur la majorité hutu. En d’autres termes, ils créèrent un état féodal où de petits seigneurs tutsis réduisaient en servitude les Hutus. Cette situation avantageait les Belges qui purent ainsi développer et exploiter un vaste réservoir de plantations de théiers et de caféiers sans les inconvénients d’une guerre ni les frais occasionnés par le déploiement d’une administration coloniale de grande envergure.

En 1962, le Rwanda accéda à l’indépendance, après un soulèvement populaire qui entraîna le massacre et l’élimination l’élite tutsie ainsi que l’instauration d’un gouvernement à dominante hutue, sous la direction d’un chef charismatique, Grégoire Kayibanda. Au cours de la décennie qui suivit, la population tutsie du Rwanda fut l’objet d’une série de violentes persécutions, et de nombreux membres de cette ethnie se réfugièrent dans les États voisins, en Ouganda, au Burundi et au Zaïre, où ils menèrent l’existence précaire des personnes déplacées et apatrides.

En 1973, le major-général Juvénal Habyarimana, un Hutu, renversa Kayibanda à l’occasion d’un coup d’État et instaura une dictature qui devait durer vingt ans. Cette situation procura un certain degré de stabilité que l’on enviait dans la région des Grands Lacs, toujours prête à exploser. Mais l’expulsion et la persécution des Tutsis du pays semaient en permanence la discorde. Lentement, la diaspora tutsie devint une force avec laquelle il fallait compter. Alimentée par l’oppression constante qui se manifestait au Rwanda et par les durs traitements infligés par les pays d’accueil qui l’hébergeaient à regret, la diaspora se regroupa dans un mouvement militaire et politique très efficace : le Front patriotique rwandais ou FPR. Malgré la taille réduite de ses effectifs, le FPR fut capable d’affronter et de battre l’Armée gouvernementale rwandaise ou AGR, soutenue par les Français. Dès 1991, le gouvernement du Rwanda se trouva pris entre une armée rebelle, dont la puissance augmentait constamment, et les réformes démocratiques suscitées par la pression internationale. Le président Habyarimana entama des négociations intermittentes qui formèrent la base des pourparlers de paix en cours à Arusha, en Tanzanie en 1993. »

Les Accords d’Arusha (1993)

(op. cit. p. 89)

« Au départ, les accords prévoyaient un rigoureux calendrier de 22 mois au terme desquels les différents partis politiques, incluant le FPR et l’ancien parti au pouvoir, le Mouvement républicain national pour la démocratie et le développement (MRND), devaient former un gouvernement de transition à base élargie. Ensuite, le pays devait s’acheminer vers une série d’élections libres, démocratiques et multiethniques. Entre-temps, le gouvernement de transition devait trouver le moyen de rapatrier les réfugiés et le FPR, de démobiliser les deux armées, de créer une force militaire nationale, de rédiger une nouvelle constitution, de revitaliser la police civile et de restructurer l’économie bouleversée du pays en faisant appel à des sources mondiales de financement et d’entraide. Cet apport de fonds devait permettre de résoudre les problèmes complexes du pays. Tous les projets dépendaient d’une force internationale qui devait se déployer immédiatement pour faciliter la mise en oeuvre des accords. La date limite prévue lors des pourparlers d’Arusha pour la présence d’une telle force était le 10 septembre. Il ne nous restait que cinq semaines. »

Position de la France

(op. cit. p. 99)

« La conseillère politique, une Française, m’arrangea deux rendez-vous avec l’ambassadeur de France : l’un au commencement de ma mission exploratoire et, l’autre, la journée précédant mon départ. Depuis le milieu des années soixante-dix, les Français entretenaient relations étroites avec le régime d’Habyarimana. Au cours des années, le gouvernement français avait effectué d’importants investissements au Rwanda sous forme d’armes et d’expertise militaire. En octobre 1990, puis en février 1993, une escalade transforma cet appui en une intervention déclarée contre les forces FPR. Mais le Front patriotique rwandais était un ennemi coriace et persistant. En fin de compte, les Français firent cause commune avec les Américains et entreprirent des démarches diplomatiques qui menèrent à un cessez-le-feu et à l’accord d’Arusha. Les Français maintenaient toujours la présence d’un demi-bataillon de parachutistes à Kigali pour protéger, disaient-ils, les expatriés européens. Ils fournissaient également des conseillers militaires, en uniforme et en civil. La France était le seul membre du Conseil de sécurité de l’ONU qui ait démontré quelque intérêt pour le Rwanda. Il était donc important de tenir l’ambassadeur de France au courant situation, car les possibilités d’un déploiement des forces des Nations unies étaient en jeu. »

Les priorités de l’Occident

(op. cit. p. 119-120)

« Je n’avais pas compris que je venais de rencontrer au Rwanda les hommes qui participeraient au génocide. Pendant que je pensais bien évaluer la situation, je ne me rendais pas compte que j’étais celui qu’on évaluait soigneusement pour mieux le manipuler. Je sais toujours que, dans la plupart des cas, les gens parlaient en toute franchise, et que je n’avais aucune raison de ne pas les croire. Les partisans de la ligne dure que j’avais côtoyés au cours de ma mission exploratoire au Rwanda avaient fréquenté les mêmes écoles occidentales que la majorité d’entre nous, ils lisaient les mêmes livres, regardaient les mêmes nouvelles télévisées. Ils avaient conclu d’avance que le tiers monde africain, représenté par l’OUA [Organisation de l’unité africaine], n’aurait ni les ressources ni les moyens de déployer une force au Rwanda. Ils avaient décidé que l’Occident était suffisamment obsédé par l’ancienne Yougoslavie et par la réduction de ses forces militaires, à la suite de la diminution des grandes tensions internationales, pour s’impliquer à fond au centre de l’Afrique. Misaient-ils déjà sur le fait que les nations occidentales de race blanche en avaient assez sur les bras pour refuser d’intervenir en Afrique noire ? Les extrémistes nous prenaient-ils – moi y compris – pour des imbéciles ? Peut-être que oui. Je pense qu’ils avaient déjà conclu que l’Occident n’avait pas la volonté de consacrer des ressources ou de sacrifier de ses soldats pour s’assurer un rôle de police planétaire, celui qu’il avait joué en Bosnie, en Croatie et en Somalie. Ils avaient calculé que l’Occident ne déploierait qu’une force symbolique et qu’à la moindre menace elle s’aplatirait mollement et s’esquiverait. Ils nous connaissaient mieux que nous nous connaissions nous-mêmes. »

Face à la volonté de R. Dallaire de démanteler les caches d’armes à Kigali, une réponse du Département des opérations de maintien de la paix de l’ONU (DOMP) (3.2.1994) (p. 223)

« Dans mon troisième rapport, j’indiquais comment nous allions partir à la recherche des armes et les saisir, c’est-à-dire en agissant avec transparence et en coordonnant une campagne de relations publiques pour informer la population locale de nos intentions. J’ai demandé la permission de mettre sur pied une station de radio qui serait la voix de la MINUAR. Brent [Beardsley – assistant militaire canadien du général Dallaire] avait déniché tout un équipement de l’ONU, conservé dans la naphtaline, en Italie. Nous devions absolument faire échouer la désinformation sauvage distillée par les médias locaux. J’ai appuyé mon argumentation en me référant à l’accord de paix d’Arusha, et tout spécialement à l’article 56, qui donnait comme tâche aux forces de maintien de la paix « d’aider à la recherche de caches d’armes et de neutraliser les groupes armés dans tout le pays » et de « contribuer à la récupération de toutes les armes qui avaient été soit distribuées soit acquises illégalement ». Booh-Booh [représentant spécial au Rwanda du secrétaire général des Nations unies] a répondu de façon positive à ma proposition et l’a envoyée au triumvirat de New York. La réponse signée de la main d’Annan [Kofi Annan – alors sous-secrétaire général des opérations de maintien de la paix au DOMP] est arrivée le 3 février. Ce fut un autre coup dur. Une fois de plus, il a préconisé une position passive pour la mission. Il a écrit : « […] Nous sommes prêts à autoriser la MINUAR à répondre de façon positive, sur une base de cas par cas, aux demandes du gouvernement ou du FPR pour obtenir de l’aide dans des opérations de récupération d’armes. Cependant, il doit être bien compris que si la MINUAR est en mesure d’offrir de l’aide ou de l’assistance dans de telles opérations, elle ne peut pas, je le répète, elle ne peut pas jouer un rôle actif dans leur exécution. Le rôle de la MINUAR est strictement un rôle de surveillance. »

Mes mains étaient liées. »

Scène de génocide (avril 1994)

(op. cit. p. 358-361)

« Ce jour-là, Brent avait avec lui Mark Pazik et Stec Stefan, des officiers polonais. Ces derniers avaient été cantonnés brièvement à l’église paroissiale de Gikondo, connue sous le nom de mission polonaise, parce que les prêtres qui y étaient affectés venaient de Pologne. Pazik et Stefan n’avaient pas enduré trop longtemps le régime austère de la mission, mais deux autres observateurs polonais y étaient restés. Ce matin-là, ces hommes lancèrent un appel au secours à partir d’une faible radio dont les batteries étaient presque à plat. Brent n’avait pu comprendre qu’une chose : des meurtres s’étaient produits dans l’église.

Ne sachant pas à quoi s’attendre, Brent, Pazik et Stefan se sont armés et casqués avant de partir pour Gikondo en véhicule blindé avec un officier bangladais et trois hommes. En route, ils sont passés au milieu d’escarmouches entre le FPR et l’AGR, ont franchi des barrages contrôlés par la Gendarmerie et d’autres – toujours plus nombreux – organisés de manière chaotique par les miliciens. Près de ces postes de contrôle, ils ont aperçu des corps d’hommes, de femmes et d’enfants. Les civils se déplaçaient en très grand nombre. On avait l’impression que la population entière abandonnait Kigali.

Ils arrivèrent à l’église, s’arrêtèrent et sortirent du véhicule. Pazik et un soldat bangladais se dirigèrent vers le presbytère pour retrouver les observateurs polonais, tandis que Brent et Stefan aperçurent les premières horreurs du massacre. De l’autre côté de la rue, en face de la mission, une allée entière était jonchée des corps de femmes et d’enfants, à côté d’une école qui avait été abandonnée à la hâte. Au moment où Brent et Stefan tentaient de compter le nombre de morts, un camion rempli d’hommes armés est passé en vrombissant. Brent et Stefan ont décidé de se rendre à l’église. Stefan est entré, pendant que Brent restait à la porte pour le couvrir et pour garder en vue leur véhicule blindé. Sous leurs yeux s’étalait une scène d’une incroyable abomination la première scène du genre dont la MINUAR a été témoin : l’évidence d’un génocide, bien qu’à l’époque nous ne savions pas s’il fallait parler d’une telle atrocité. Dans les ailes et à l’intérieur des rangées de bancs se trouvaient les corps de centaines d’hommes, de femmes et d’enfants. Environ quinze d’entre eux étaient encore en vie, mais dans un état épouvantable. Les prêtres donnaient les premiers soins aux survivants. Un bébé pleurait et essayait de téter le sein de sa mère morte. Pazik a trouvé les deux observateurs polonais. En état de choc et accablés, ils avaient du mal à raconter ce qui s’était produit. Le soir précédent, l’AGR avait encerclé le quartier. Puis la Gendarmerie était allée de porte en porte pour vérifier les identités. Tous les hommes, les femmes et les enfants d’origine tutsie avaient été rassemblés et envoyés à l’église. Leurs cris avaient alerté les prêtres et les observateurs de l’ONU, qui étaient arrivés en courant. Ceux-ci ont été capturés à la porte de l’église et poussés contre le mur, le canon d’un fusil contre leur gorge. Sous la menace, ils ont été forcés de regarder alors que les gendarmes ramassaient les papiers d’identité des adultes et les brûlaient. Puis les gendarmes ont laissé entrer un grand nombre de miliciens habillés en civil et portant des machettes, et ils ont remis les victimes aux mains des tueurs.

Avec beaucoup de rires et de vantardise, les miliciens ont avancé méthodiquement de famille en famille et les ont massacrées à coups de machettes. Quelques personnes sont mortes sur-le-champ, tandis que d’autres, avec des blessures horribles, suppliaient pour qu’on les laisse en vie, elles et leurs enfants. Aucun individu n’a été épargné. Une femme enceinte a été éventrée et son foetus, arraché. Les femmes ont été abominablement mutilées. Les hommes frappés à la tête mouraient immédiatement ou agonisaient dans des douleurs atroces. Les enfants suppliaient pour être épargnés, mais ils recevaient le même traitement que leurs parents. Les organes génitaux étaient les cibles préférées des tueurs, et les victimes, abandonnées, mouraient d’hémorragie. Il n’y eut ni pitié, ni compassion, ni hésitation. Les canons des fusils contre la gorge, leurs yeux pleins de larmes et les cris des mourants emplissant leurs oreilles, les prêtres et les observateurs suppliaient les gendarmes de laisser leurs victimes. Comme réponse, on les forçait avec le canon des fusils à relever la tête afin de mieux assister à la scène d’horreur.

Tuer à coup de machette est un travail pénible. À un moment donné, pendant la nuit, les tueurs, fatigués par leur macabre labeur, avaient quitté l’église, probablement pour aller dormir quelques heures avant de repartir pour un autre endroit. Les prêtres et les observateurs ont alors fait tout leur possible pour aider les quelques survivants qui gémissaient et sortaient à quatre pattes de dessous les corps qui leur avaient servi d’abri. Les deux observateurs étaient submergés par l’émotion lorsqu’ils ont raconté les événements de la nuit. L’un restait totalement silencieux, tandis que l’autre a admis que, même s’il avait été en mission dans des endroits comme l’Irak et le Cambodge, c’en était trop, il rentrait chez lui. Ces hommes avaient besoin de sortir de là, de regagner la sécurité de leur Q.G. et leur équilibre, et ils ont supplié les prêtres de les suivre. Ces derniers ont refusé prétextant qu’ils devaient rester avec les blessés trop nombreux pour pouvoir être transportés dans le véhicule blindé. Brent et les autres ont donné aux prêtres une radio et une batterie chargée, toute l’eau qu’ils avaient ainsi qu’une petite trousse de premiers soins. Ils ont promis de faire un rapport sur le massacre et de monter une mission de secours. (É)

Tôt le lendemain matin, les prêtres ont utilisé la radio nous raconter que les miliciens étaient revenus pendant la nuit. Pendant la journée, notre véhicule blindé avait été repéré devant l’église et les tueurs étaient revenus pour éliminer toute trace du massacre. Ils avaient achevé les blessés, enlevé et brûlé les corps.

La décision d’abandonner les prêtres et les victimes avaient (sic) eu des conséquences désastreuses mais, en état de guerre, il en est ainsi des décisions prises par les soldats. Certains jours, ils font des choix et les personnes vivent ; parfois, elles meurent. Ces hommes, ces femmes et ces enfants innocents étaient des Tutsis, tout simplement. C’était leur seul crime. »

Roméo Dallaire se pose des questions existentielles

(op. cit. p. 566-567)

« Durant ces longues nuits du début de juillet, quand le FPR luttait pour le contrôle de la ville [Kigali], je me laissais aller parfois à penser la cruauté d’hommes comme Bagosora [chef de cabinet du ministre de la Défense de l’AGR – encore en attente de procès au TPI pour le Rwanda à l’époque de rédaction du livre]. Je tentais de comprendre comment les extrémistes hutus, les jeunes gens de l’Interahamwe [« Ceux qui attaquent ensemble », aile extrémiste et raciste du parti au pouvoir du côté de l’AGR], même des mères ordinaires portant leur bébé sur leur dos, avaient pu s’enivrer du sang versé de leurs voisins et se vautrer dans l’hystérie de leurs assassinats. À quoi pensaient-ils en fuyant le FPR et en traversant les massacres, les marées de sang et les amas de cadavres en décomposition ? Je rejetai l’idée que les auteurs de ce génocide ressemblaient à des êtres humains ordinaires qui s’étaient mis à commettre des actes mauvais. Selon moi, leurs crimes leur avaient enlevé le caractère d’humanité et les avaient transformés en machines faites de chair, imitant les mouvements des hommes. Chacun des criminels se « justifiait ». Chez les Hutus, le racisme et le sentiment d’insécurité avaient été diligemment transformés en haine et en sauvagerie. Quant au FPR, il était prêt à tous les combats pour gagner une partie mais, surtout, la rancoeur de ses soldats contre le génocide les avait eux aussi transmués en machines à tuer. Et qu’en était-il de nous, les témoins ? Quelles raisons pouvaient bien nous animer ? Les scènes que nous avions traversées nous avaient-elles aussi ôté notre humanité pour nous changer en robots désincarnés ? Où pouvions-nous trouver les raisons de continuer ? Continuer était notre devoir. »

Des scènes dignes de la seconde guerre mondiale en Europe sont observées. Le 25 juillet, le major canadien J.-Y. Saint-Denis, observateur des Nations unies se rend à Goma. Son rapport, écrit quelques années plus tard, est hallucinant (op. cit. p. 595)

« En circulant dans les rues, je n’arrivais pas à détacher mon regard des centaines de corps qui jonchaient la route. Tous (…) avaient succombé au choléra. L’air empestait la putréfaction, et j’avais juste envie de vomir. Pendant un moment, nous avons suivi un camion-benne rempli de cadavres que les Français avaient ramassés (…). Je me souviens du regard des soldats ; il était sans vie et plein de tristesse (…). Sur le trajet du retour, je suis passé devant un hôpital et j’ai vu une scène des plus macabres (…). Un amoncellement de cadavres, empilés sur une hauteur d’au moins sept mètres, se dressait en face de cet hôpital. Quelques-uns avaient encore les yeux ouverts et j’avais impression qu’ils m’adressaient un regard d’une intensité insoutenable. J’ai dû détourner la tête ».

Des responsabilités partagées

(op. cit. p. 632-633)

« Aurions-nous pu éviter la reprise de la guerre civile et du génocide ? En un mot, la réponse est oui. Si la MINUAR avait obtenu les faibles augmentations d’effectifs et de matériel militaires demandées durant la première semaine, aurions-nous pu stopper les exécutions ? Oui, absolument. Y aurait-il eu davantage de pertes du côté de l’ONU ? Oui, mais les soldats et les pays participants devraient être prêts à payer ce prix pour sauvegarder la vie humaine et les droits humains. Si la MINUAR 2 avait été déployée à temps et telle que requis, aurions-nous pu réduire la durée de la longue période des exécutions ? Oui, nous les aurions arrêtées beaucoup plus tôt.

Si nous avions choisi de renforcer la MINUAR de cette façon, nous aurions pu limiter les menées des ex-belligérants et bloquer l’agression assez longtemps pour démasquer et affaiblir la « Troisième force » [nom donné par la MINUAR à un groupe d’extrémistes dont le but était de saboter le processus de paix]. Je crois sincèrement que la pièce manquante du casse-tête fut la volonté politique de la France et des États-Unis. Elle aurait permis d’appliquer l’accord d’Arusha et éventuellement d’apporter la démocratie et une paix durable à ce pays en voie de s’effondrer. Sans aucun doute, ces deux pays détenaient la solution de la crise rwandaise.

Cela ne fait aucun doute : la responsabilité du génocide rwandais incombe exclusivement aux Rwandais qui l’ont planifié, commandé, supervisé et finalement dirigé. Leur extrémisme fut le fruit indestructible et horrible des années de luttes de pouvoir et d’insécurité entretenues habilement par leurs anciens maîtres coloniaux. Mais les morts rwandais peuvent aussi être attribués à Paul Kagame [chef militaire du FPR – président du Rwanda en place lors de la rédaction de l’ouvrage de R. Dallaire], ce génie militaire qui n’a pas accéléré sa campagne quand l’envergure du génocide fut manifeste et qui, en quelques occasions, m’a même entretenu avec candeur du prix que ses camarades tutsis auraient peut-être à payer pour la cause. Viennent ensuite, comme principaux responsables, la France, qui a bougé trop tard et qui a fini par protéger les auteurs du génocide et déstabiliser la région de façon permanente, et le gouvernement des États-Unis, qui a combattu activement la MINUAR et qui s’impliqua seulement pour aider les réfugiés hutus et les auteurs du génocide, tout en laissant les victimes survivantes se débattre et souffrir.

Je fais le mea culpa suivant : en tant que chargé de la direction militaire de la MINUAR, je fus incapable de convaincre la communauté internationale que ce pays minuscule, pauvre, surpeuplé ainsi que ses habitants valaient la peine d’être sauvés des horreurs du génocide, et ce, alors que les mesures nécessaires à la réussite n’étaient que relativement modestes. Jusqu’à quel point cette incapacité a-t-elle été le fruit de mon inexpérience ? Pourquoi m’a-t-on choisi pour diriger la MINUAR ? Si j’étais expérimenté dans l’entraînement des Casques bleus canadiens en vue de participer aux conflits classiques de la guerre froide, je n’avais jamais été moi-même Casque bleu sur le terrain. Je n’avais aucune compétence politique et aucune formation dans les affaires africaines ni n’étais familier avec l’enchevêtrement des conflits ethniques où la haine l’emporte sur la raison. »

Quelques chiffres et les leçons à tirer de cette triste expérience

(op. cit. p. 633, 638-639, 639-641)

« Les missions conduites par l’ONU continueront d’être nécessaires, et elles continueront à croître en complexité tout en ayant un impact international accru. La communauté internationale se doit de mettre sur pied un groupe international multidisciplinaire et polyvalent constitué de chefs chevronnés aux valeurs humanistes et capables de s’acquitter de ces tâches de commandement. »

« Si on représente toute la population de la planète par 100 personnes, 7 d’entre elles vivent en Asie, 21 en Europe, 14 en Amérique du Nord et en Amérique du Sud et 8 en Afrique. Le nombre d’Asiatiques et d’Africains augmente tous les ans, tandis que le nombre d’Européens et de Nord-Américains décroît. Près de 50 % de la richesse monde est entre les mains de 6 personnes, et elles sont toutes Américaines. Sur 100 personnes, 70 ne savent pas lire ou écrire, 50 souffrent de la malnutrition causée par une alimentation insuffisante, n’ont pas accès à l’eau potable, 80 vivent dans des habitations insalubres. Et 1 seule personne possède une éducation de niveau universitaire ou collégial. La plus grande partie de la population globe vit dans des conditions fort différentes de celles que nous tenons pour acquises dans les pays industrialisés. » (chiffres du centre des Forces canadiennes de formation au soutien de la paix)

« Mais de nombreux signes nous avertissent que les jeunes du tiers monde ne toléreront plus de vivre dans des conditions qui ne leur donnent aucun espoir dans l’avenir. Ces jeunes garçons que j’ai rencontrés dans les camps de démobilisation en Sierra Leone, ces kamikazes de Palestine et de Tchétchénie, ces jeunes terroristes qui ont piloté les avions contre le World Trade Center et le Pentagone, nous ne pouvons nous permettre de les ignorer plus longtemps. Nous devons prendre des mesures concrètes afin d’éliminer la source de leur rage, ou nous devons être prêts à en subir les conséquences.

Le village global dépérit rapidement et, chez les enfants du monde, cela se traduit par la rage. Cette rage, je l’ai vue dans les yeux des miliciens adolescents de l’Interahamwe au Rwanda ; cette rage, je l’ai perçue dans les coeurs des enfants de la Sierra Leone ; cette rage, je l’ai sentie dans les foules au Rwanda. Cette même rage a conduit au 11 septembre. Les êtres humains privés de droits, de sécurité et d’avenir, sans espoir et sans moyen de subsistance forment un groupe désespéré qui accomplira des choses désespérées pour s’emparer de biens dont ils croient avoir besoin ou qu’ils pensent mériter.

Si les événements du 11 septembre nous ont appris que nous devions faire la « guerre au terrorisme » et la remporter, ils auraient dû aussi nous révéler qu’en ne nous occupant pas immédiatement des causes sous-jacentes (même si elles sont malencontreuses) à la rage de ces jeunes terroristes, nous ne gagnerons pas la bataille. Pour chaque poseur de bombes de Al Qaida que nous exécutons, mille volontaires de toutes les parties du monde seront prêts à prendre sa place. Au cours de la prochaine décennie, les terroristes disposeront d’armes de destruction massive. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’un brillant jeune chimiste ou un contrebandier n’acquière des armes nucléaire, biologique ou chimique et ne les utilise pour déverser sa rage sur nous.

D’où vient-elle, cette rage ? Ce livre a révélé certaines causes. Un tribalisme exacerbé, l’absence de droits humains, l’effondrement de l’économie, les dictatures militaires brutales et corrompues, la pandémie de sida, les effets de la dette sur l’économie, la dégradation de l’environnement, la surpopulation, la pauvreté, la faim : la liste s’allonge sans fin. En bouchant l’avenir et la possibilité de sortir de la pauvreté et du désespoir, chacune de ces raisons et beaucoup d’autres encore peuvent conduire à la violence simplement pour survivre.

Toutefois, le manque de foi en l’avenir est la cause première de la rage. Si nous ne pouvons apporter l’espoir aux masses innombrables du monde, l’avenir ne sera rien d’autre que la répétition du Rwanda, de la Sierra Leone, du Congo et du 11 septembre.

Plusieurs fois dans ce livre j’ai posé la question : « Sommes-nous tous des êtres humains, ou certains d’entre nous sont-ils plus humains que d’autres ? » Nous qui vivons dans les pays développés, nous agissons comme si notre vie avait plus de valeur que celle des autres citoyens de la planète. Un officier américain n’éprouva aucune gêne à me dire que la vie de 800’000 Rwandais ne valait pas de risquer la vie de plus de 10 soldats américains ; après avoir perdu 10 soldats, les Belges déclarèrent que la vie des Rwandais ne justifiait pas de risquer la vie de un seul autre soldat belge. Ma seule conclusion est que nous avons désespérément besoin d’une transfusion d’humanité. Si nous croyons que tous les humains sont des humains, comment allons-nous nous y prendre pour le prouver ? Nos actions seules peuvent y arriver. Par l’argent que nous sommes prêts à dépenser afin d’améliorer les conditions de vie dans le tiers-monde, par le temps et l’énergie que nous consacrons à résoudre des problèmes terribles tels que le sida, par la vie de nos soldats que nous sommes prêts à sacrifier pour l’amour de l’humanité.

En tant que soldats, nous avons l’habitude de déplacer des montagnes afin de protéger notre souveraineté ou notre mode de vie. À l’avenir, nous devons être prêts à dépasser l’intérêt national, employer nos ressources et verser notre sang pour le bien de l’humanité. Nous avons traversé les siècles des Lumières, de la raison, des révolutions, de l’industrialisation et de la mondialisation. Peu importe que cela semble idéaliste, le nouveau siècle doit devenir le siècle de l’Humanité, et alors, en tant qu’êtres humains, nous nous élèverons au-dessus des races, des croyances, des couleurs, des religions et de l’intérêt national, et nous placerons le bien de l’humanité au-dessus du bien de notre propre groupe. Pour l’amour des enfants et pour notre avenir. Peux ce que veux. Allons-y. »

http://www.eleves.ens.fr/pollens/seminaire/seances/Rwanda/rwanda.pdf