Avec entre 25 et 27 millions de morts militaires et civils, l’URSS a payé au prix fort la lutte et la victoire de 1945 contre les nazis et leurs alliés. Depuis cette date, « la grande guerre patriotique » occupe en URSS, puis depuis 1991 en Russie, une place centrale dans la mémoire nationale, à la mesure des sacrifices et des souffrances immenses consentis par les peuples de l’URSS. Au moment où la Russie, en guerre depuis 3 ans contre l’Ukraine, commémore avec un éclat particulier les 80 ans de la victoire de 1945, nous avons voulu aborder ici un récit officiel de la Seconde Guerre mondiale diffusé en URSS dans les années 70/80.

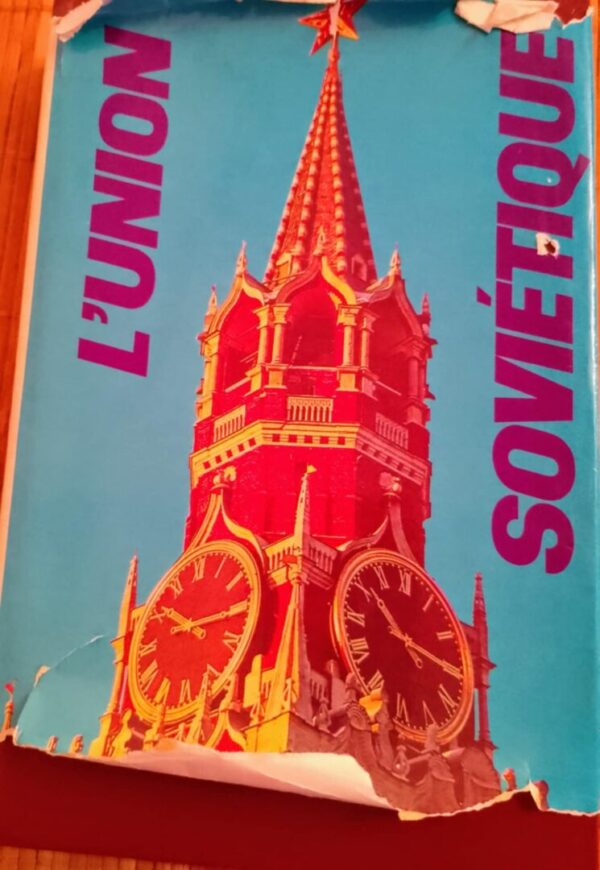

Les extraits de textes présentés sont issus d’un ouvrage intitulé « L’Union soviétique », publié en 1980 à Moscou et que l’auteur de ces lignes avait acheté à Berlin-Est, au temps où cette demi-ville était la capitale de la RDA. Cet ouvrage était destiné à présenter l’URSS aux lecteurs et à donner une image positive de l’histoire et de la politique du pays. Œuvre de communication et de propagande, il a été traduit en français et sans doute aussi dans de nombreuses autres langues.

Dans le chapitre 3, un récit historique de 15 pages est consacré à « la grande guerre nationale de l’Union soviétique (1941-1945) ». Compte tenu de la nature du régime, ce récit de la guerre destiné aux étrangers n’est sans doute pas très différent dans le fond de celui qui était transmis dans les écoles ou dans les médias soviétiques aux citoyennes et citoyens soviétiques. C’est probablement celui dont ont été imprégnés certains dirigeants de la Russie actuelle (en gros, ceux qui ont plus de 55 ans), et notamment le premier d’entre eux. Et ce récit soviétique de la guerre n’est peut être pas très différent de celui qui est enseigné de nos jours aux lycéens de Russie.

Il s’agit en réalité d’un récit patriotique de la guerre destiné à exalter l’héroïsme des Soviétiques – qui est incontestable – guidé par « le Parti communiste […] l’inspirateur et l’organisateur de la victoire » (p. 111), parti dont la prétendue infaillibilité dans la conduite de la guerre n’est ici, à aucun moment, questionnée.

Suivant une trame chronologique, il s’agit essentiellement d’un récit militaire de la guerre, dont les jalons principaux sont les grandes batailles et les victoires soviétiques contre les envahisseurs allemands. Mais ce qui est passé sous silence est tout aussi signifiant. À aucun moment ne sont employés les mots et notions de « nazisme » (c’est le mot « hitlérisme » qui est utilisé), de racisme, d’antisémitisme, de génocide, de camp de concentration ou bien encore d’Einsatzgruppen. Pourtant, les Soviétiques en ont été de grandes victimes. De tels silences sont impensables dans un pays occidental dans n’importe quel récit tant soit peu historique de la Seconde Guerre mondiale.

Les extraits sélectionnés sont destinés à mettre en évidence ce qui nous semble être les éléments structurants du récit soviétique sur leur « grande guerre patriotique ». Les titres ont été ajoutés et n’apparaissent pas dans le texte original.

1/ À l’origine, une guerre impérialiste

L’auteur du texte consacre quelques pages aux causes de la Seconde Guerre mondiale. Conformément à la thèse de Lénine développée en 1916 dans son essai « l’impérialisme, stade suprême du capitalisme », la guerre est définie comme un conflit entre puissances impérialistes pour le partage du monde. Selon cette vision, on comprend dès lors pourquoi il n’est pas utile d’insister sur les différences idéologiques et politiques profondes opposant les démocraties occidentales et les régimes « fascistes ».

Mais, en fait, la Seconde Guerre mondiale, tout comme la Première, était à l’origine une guerre impérialiste pour un nouveau partage du monde. Elle etait due à l’exaspération des contradictions impérialistes entre l’Allemagne, le Japon et l’Italie, d’un côté, et l’Angleterre, la France et les USA., de l’autre. Les Etats du bloc fasciste cherchaient à effectuer un nouveau partage du monde par la force et à établir leur hégémonie mondiale. Les monopolistes anglais, français et américains, eux voulaient conserver leurs possessions, leurs sphères d’influence et laminer l’Allemagne, le Japon et l’Italie en tant que concurrents. Déclenchée au nom des intérêts cupides des groupements antagonistes de la bourgeoisie monopoliste, cette guerre avait un caractère impérialiste.

Les circonstances historiques qui ont abouti au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale étaient foncièrement différentes de celles de la guerre de 1914-1918. Après la victoire de la Grande Révolution de laliste d’Octobre, le capitalisme n’était plus un système global. Le premier Etat socialiste du monde, l’Union Soviétique par ses progrès dans l’édification socialiste et par sa politique extérieure orientée vers la paix exerçait une influence croissante sur le cours de l’évolution mondiale. Les impérialistes comptaient résoudre à ses dépens les contradictions entre les pays capitalistes. Les gouvernements bourgeois occidentaux ont refusé de faire front commun avec l’U.R.S.S. contre l’agression fasciste, cherchant à la diriger contre le pays des Soviets. Or, les contradictions entre les puissances impérialistes elles-mêmes se sont avérées les plus fortes. En conséquence, la Seconde Guerre mondiale a débuté par des hostilités entre les Etats impérialistes.

L’Union Soviétique, Éditions du progrès, Moscou, 1980, page 100

2/ Les annexions d’une puissance anti-impérialiste (1939-1940)

L’auteur présente l’URSS comme la principale victime des manoeuvres de l’impérialisme des puissances capitalistes. Dès lors, les véritables responsables du pacte de non-agression germano-soviétique sont les Anglais et les Français. Et les territoires annexés en 1939 et 1940 par les Soviétiques ne relèvent pas de l’impérialisme, puisque l’URSS est une puissance anti-impérialiste. Élémentaire, mon cher Watson ..

[…] Les gouvernements anglais et français opposent une fin de non recevoir à toutes les initiatives de l’U.R.S.S. visant à organiser une riposte collective à l’Allemagne hitlérienne. Bien plus, les milieux dirigeants de ces deux pays et des U.S.A. cherchent à isoler l’U.R.S.S. et à dresser contre elle un front uni des puissances capitalistes. Ces projets dans la guerre contre l’U.R.S.S. Dans cette conjoncture, le gouvernement soviétique est amené à conclure, en août 1939, un traité de non-agression avec l’Allemagne, sur la proposition de celle-ci, ce qui permit à l’U.R.S.S. de gagner du temps pour renforcer sa défense.

Après l’agression de l’Allemagne hitlérienne contre la Pologne, le 1er septembre 1939, la guerre se rapproche des frontières de I’U.R.S.S. Le gouvernement réactionnaire de la Pologne émigre après la défaite de l’armée polonaise abandonnant le peuple à son sort. Le gouvernement soviétique ne peut ne pas réagir devant le danger imminent. Face à ce déploiement des hostilités en Europe, l’Union Soviétique prend des mesures pour renforcer ses frontières occidentales. Le 17 septembre 1939, les troupes soviétiques franchissent la frontière et prennent sous leur protection la population de l’Ukraine et de la Biélorussie occidentales, rétablissant ainsi la justice historique, car cela permet de réunifier les peuples biélorusse et ukrainien dans le cadre d’Etats nationaux uniques.

En hiver 1939-1940 éclate le conflit militaire soviéto-finlandais. Les militaristes menaçaient sérieusement les frontières nord-ouest de PU.R.S.S. et Léningrad tout particulièrement. Ils avaient commis maintes provocations à la frontière soviétique. Les impérialistes voulaient faire de la Finlande une tête de pont pour leur agression contre I’U.R.S.S. Les opérations militaires se poursuivent plus de trois mois. Provoqué par par les les impérialistes finnois, le conflit armé se solde par la défaite de la Finlande. À la suite de cette campagne, les frontières de I’U.R.S.S. ont été quelque peu repoussées vers l’Ouest dans la région de Léningrad.

En 1940, la Bessarabie est restituée à l’U.R.S.S. dont elle avait été détachée de force en 1918 par la Roumanie.

Cette même année, il y a un regain du mouvement révolutionnaire dans les pays Baltes. Les peuples de Lituanie, de Lettonie et d’Esto-nie sont indignés par la politique de leurs gouvernements bourgeois qui pactisent avec l’Allemagne fasciste et violent grossièrement les accords conclus avec l’U.R.S.S. Cette poussée du mécontentement des travailleurs devant la politique antisoviétique des gouvernements bourgeois, aboutit au renversement des régimes bourgeois dans ces pays où le pouvoir soviétique est restaurė. Les travailleurs lituaniens, lettons et estoniens obtiennent alors la réunification avec l’U.R.S.S. L’apparition des nouvelles républiques soviétiques renforce encore la puissance du pays des Soviets.Les frontières de l’U.R.S.S ont reculé vers l’Ouest, ce qui permet de renforcer la capacité défensive de l’U.R.S.S.

Ibid, pages 98-99

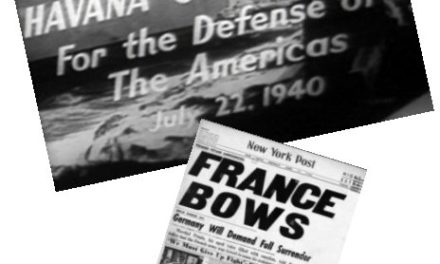

3/ Et la guerre impérialiste devint une guerre juste et libératrice (22 Juin 1941)

[…] Au départ impérialiste des deux côtés, la Seconde Guerre mondiale s’est transformé peu à peu en une guerre libératrice, antifasciste, de la part des adversaires de l’Allemagne.

La Seconde Guerre mondiale a entièrement changé de caractère avec l’agression de l’Allemagne contre l’Union Soviétique, devenant une guerre juste et libératrice de la part de la coalition antihitlérienne. Le caractère politique de la guerre était désormais déterminé par la participation de l’URSS. Etat socialiste, dont le peuple défendait l’indépendance de la patrie. […]

Ibid, page 100

4/ La lutte héroïque du peuple soviétique guidé par le Parti Communiste

La mobilisation totale et la lutte héroïque du peuple soviétique contre l’envahisseur « inspiré par le Parti communiste » infaillible constituent le fil rouge du récit. Aussi n’en donnerons-nous que quelques exemples. Dans le premier extrait, on remarque une brève évocation du rôle de Staline, fort brève mais significative, dans la mesure où même quand la politique d’industrialisation et de collectivisation mise en oeuvre à partir de 1928 est présentée, le nom de Staline n’est pas cité.

[…] Le pays des Soviets était en grand danger mortel [à partir du 22 juin 1941]. Le Parti communiste met au point un programme de mobilisation de toutes les forces du pays pour combattre l’ennemi. Ce programme est exposé par Staline, dirigeant de l’Etat soviétique, dans son discours à la ra-dio du 3 juillet 1941. «Tout pour le front! Tout pour la victoire ! » telle est l’idée maîtresse du programme. Le parti appelle à renforcer par tous les moyens l’Armée Rouge, à subordonner toutes les activités des arrières aux besoins du front, à évacuer des régions menacées les fabriques, les usines, les stocks de matières premières et de vivres, à déployer une guérilla populaire sur le territoire occupé par l’ennemi.

Un Comité d’Etat à la défense est formé pour diriger la lutte du peuple soviétique contre les envahisseurs fascistes.

Înspiré par le Parti communiste, le peuple soviétique s’est levé mener une guerre nationale contre l’agresseur. […]

Ibid, page 101

[…] Les combats les plus acharnés [en 1942] se sont déroulés autour de Stalingrad et au Caucase du Nord. Dans la région de Stalingrad, les fascistes ont massé plus de 1 million d’hommes, plus de 1000 avions de combat, 10000 pieces d’artillerie et près de 700 chars. Au prix d’énormes pertes, les hitlériens ont réussi à entrer à Stalingrad en automne 1942. Dans la ville, de violents combats se livraient pour chaque quartier, chaque maison. Grâce au courage et à l’héroïsme sans précédent des troupes soviétiques, au commandement judicieux des opérations, on a réussi à affaiblir la poussée ennemi.

Ibid, page 104

Le travail héroïque du peuple soviétique

Les succés remportés par les troupes soviétiques sur les fronts de la Grande Guerre nationale n’auraient pas été possibles sans un travail opiniâtre de tout le peuple, sans les efforts soutenus des arrières.Dés le début de la guerre, à l’initiative des communistes et des komsomols, une campagne énergique est lancée sous la devise «Tout pour le front, tout pour la victoire!». Des centaines de milliers de femmes et d’adolescents vont travailler dans l’industrie, des retraites reprennent leur activité. Ils s’engagent à travailler. en sus de la norme, pour ceux qui combattent au front, en desservant plusieurs machines-outils à la fois. Des équipes de la jeunesse et des komsomols se forment qui font deux ou trois fois la norme. Le travail se poursuit de jour et de nuit. Grâce aux activités organisationnelles du Parti communiste et à l’enthousiasme des masses, le pays des Soviets a terminé la conversion militaire de l’économie vers le milieu de 1942.

Plus de 1500 grandes entreprises et plus de 10 millions de personnes sont évacuées vers les régions de l’Est. Les fabriques et usines évacuées recommencent à fonctionner dans des délais record, de nouveaux ateliers et unités de production sont construits, le front est ainsi approvisionné du nécessaire. Seul un système socialiste d’économie a pu permettre une conversion aussi rapide à la production de guerre. Pendant la guerre, l’industrie soviétique a produit presque deux fois plus de matériel de guerre que celle de l’Allemagne hitlérienne. Grâce aux efforts persistants des savants et des ingénieurs, le matériel et les armements soviétiques ont été constamment perfectionnés.

La paysannerie kolkhozienne a fait une immense contribution à la victoire. Par son travail héroïque, elle a garanti l’approvisionnement ininterrompu de l’armée et des villes en vivres. Le système kolkhozien a supporté avec honneur cette dure épreuve, Les Soviétiques ont travaillé avec abnégation, mais ils ont aussi versé leurs économies à la défense nationale. […]

Ibid, page 106

5/ Des Alliés au rôle secondaire

En filigrane, parfois au détour d’une phrase, le rôle des Alliés de l’URSS, c’est à dire des États-Unis et le Royaume-Uni, est minoré ou sous-estimé, permettant du même coup de valoriser celui de l’URSS dans la victoire. Par des commentaires et aussi par des silences : à aucun moment il n’est dit que le Royaume-Uni de juin 1940 à juin 1941 combattit seul l’Allemagne nazie ; ni quand et pourquoi les États-Unis entrèrent en guerre. Mais il est vrai que le sujet portait sur la grande guerre nationale des Soviétiques…

[…] Pourtant, les milieux dirigeants de l’Angleterre et des U.S.A., pendant toute la guerre, ont poursuivi des objectifs impérialistes, cupides. Ceci s’est traduit, notamment, par des tentatives de considérer l’U.R.S.S. non pas comme une alliée à part entière mais uniquement comme un instrument de lutte contre l’Allemagne, ainsi que par des manquements à leurs engagements politiques, militaires et économiques envers l’Union Soviétique.

Les gouvernements de ces deux pays ont à plusieurs reprises reculé l’ouverture d’un second front en Europe, qui, finalement, n’a été ouvert qu’en juin 1944.

Les fournitures d’armes à l’Union Soviétique par les alliés ont également été peu considérables : 4% seulement de la production militaire soviétique.Ibid, page 103

[…] Les succès de l’Armée Rouge ont accéléré l’ouverture du second front, sans cesse retardée. La perspective de voir toute l’Europe libé-rée par les forces soviétiques inquietait les milieux dirigeants des U.S.A. et de la Grande-Bretagne qui cherchaient à remettre en place les régimes capitalistes d’avant-guerre dans les pays occupés par les hitlériens. C’est pourquoi ils se sont enfin décidés à ouvrir le second front. Le 6 juin 1944, des troupes anglo-américaines débarquaient dans le nord de la France. Ce second front a été ouvert en Europe quand le sort de la guerre était déjà déterminé par les victoires remportées par l’Union Soviétique dans son affrontement at avec l’Allemagne fasciste et ses alliés. Or, même après son ouverture, le front soviéto-allemand a conservé son rôle majeur en bloquant les deux tiers des divisions hitlériennes. […]

Ibid, page 108

En 1945, l’URSS a vaincu le Japon

L’extrait confirme ce que nous avons dit ci-dessus, mais il mérite qu’on s’y arrête. L’auteur y affirme que l’URSS aurait vaincu le Japon par son offensive en Extrême-Orient, à partir du 8 août 1945 et « Quand le sort du Japon militariste s’est trouvé réglé, les USA ont largué, sur ordre du président Truman, des bombes atomiques sur les villes japonaises de Hiroshima et de Nagasaki. » (La bombe sur Hiroshima a été larguée, le 6 août 1945, soit 2 jours avant l’offensive soviétique.) L’auteur du texte étant un historien professionnel, il ne s’agit pas d’une erreur mais d’un mensonge.

La défaite du Japon militariste

La Seconde Guerre mondiale ne s’est pas achevée sur la capitulation de l’Allemagne hitlérienne. Elle a continue en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique.

À la demande des gouvernements des U.S.A. et de l’Angleterre, le gouvernement soviétique s’était déclaré prêt à la Conférence de Crimée à entrer en guerre contre le Japon deux à trois mois après la fin de la guerre avec l’Allemagne.

Durant des années, les milieux dirigeants du Japon s’étaient montrés extrêmement hostiles à l’égard de l’UR.S.S. Pendant toute la guerre, les troupes japonaises se sont livrées à des provocations à la frontière soviétique. La marine japonaise perturbait la navigation soviétique dans le Pacifique, les services secrets japonais fournissaient à l’Allemagne des renseignements sur l’U.R.S.S., etc. Le Japon était resté l’allié de l’Allemagne fasciste. Il avait massé une immense armée à la frontière de l’U.R.S.S., menaçant d’envahir l’Extrême-Orient soviétique. Cette menace permanente avait immobilisé d’importantes forces soviétiques pendant que l’U.R.S.S. combattait l’Allemagre hitlérienne

Le 8 août 1945, fidèle à ses engagements d’alliée l’U.R.S.S. déclarait la guerre au Japon militariste. Elle se proposait d’achever au plus vite la Seconde Guerre mondiale afin d’aider les peuples d’Asie a secouer le joug des occupants japonais et de garantir la sécurité de ses frontières en Extrême-Orient.

En coopération avec les forces de la République Populaire de Mongolie, l’Armée soviétique assène un coup foudroyant à l’armée japonaise de Kwangtung qu’elle met en déroute en 23 jours. Les troupes soviétiques libèrent le Nord-Est de la Chine, la Corée de Nord, le Sud de Sakhaline et les Kouriles.

Quand le sort du Japon militariste s’est trouvé réglé, les USA ont largué, sur ordre du président Truman, des bombes atomiques sur les villes japonaises de Hiroshima et de Nagasaki. Par cet acte qui n’était dicté par aucun impératif militaire, les milieux dirigeants impérialistes cherchaient à intimider les peuples du monde afin de leur imposer leur volonté dans l’après-guerre. Or, les développements qui suivirent ont montré nla vanité de ces projets.Le 2 septembre 1945, le Japon signait l’Acte de capitulation inconditionnelle et ainsi se terminait la Seconde Guerre mondiale.

Ibid, page 110