Au pouvoir pendant plus de 4 ans, le maréchal Pétain a fait des messages radiodiffusés son mode de communication privilégié pour s’adresser au peuple de France. La voix chevrotante du chef de l’Etat français fait donc partie, à partir du message radiodiffusé du 17 juin 1940, du paysage sonore des Françaises et des Français.

Le message du 20 août 1944 que nous présentons ici est particulier. C’est le dernier d’une longue série et il n’a pas été radiodiffusé ni publié par la presse. Sa diffusion a donc été très faible mais il n’est pas dénué d’intérêt. Le 20 août 1944, le maréchal Pétain est officiellement chef de l’Etat français depuis plus de 1500 jours. Le matin même, il a été placé sous bonne garde allemande pour être transféré à l’est, avec une première étape à Belfort puis enfin Siegmaringen en Allemagne.

La rédaction de ce message est attribuée à Henri Massis, futur académicien (la République n’est pas rancunière…). Il s’agit d’informer les Françaises et les Français que le maréchal Pétain se considère comme prisonnier des Allemands et qu’il n’est « plus libre », ce qui en réalité ne change pas grand chose puisque le chef de l’Etat ne contrôle plus rien dans une France occupée et en pleine libération, depuis le débarquement de Normandie du 6 juin 1944 et celui de Provence, intervenu cinq jours plus tôt, le 15 août 1944.

Cet ultime message donne surtout une idée assez précise de ce que sera l’axe de la défense du Maréchal Pétain lors de son procès en 1945 et face à l’Histoire, le mythe du glaive et du bouclier : « car si je ne pouvais plus être votre épée, j’ai voulu rester votre bouclier. »

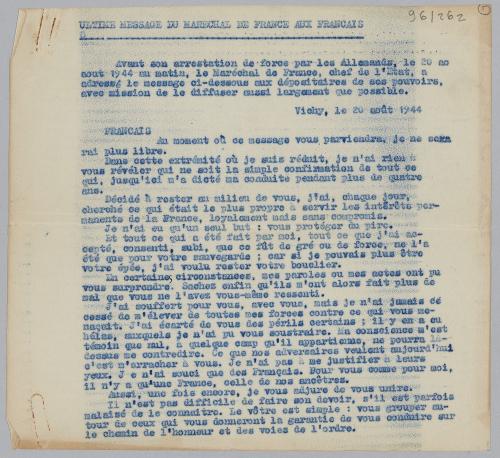

Ultime message du Maréchal Pétain

Vichy, le 20 août 1944

Français,

Au moment où ce message vous parviendra, je ne serai plus libre. Dans cette extrémité où je suis réduit, je n’ai rien à vous révéler qui ne soit la simple confirmation de tout ce qui jusqu’ici m’a dicté ma conduite. Pendant plus de quatre ans, décidé à rester au milieu de vous, j’ai chaque jour cherché ce qui était le plus propre à servir les intérêts permanents de la France. Loyalement, mais sans compromis, je n’ai eu qu’un seul but : vous protéger du pire. Et tout ce qui a été fait par moi, tout ce que j’ai accepté, consenti, subi, que ce fût de gré ou de force, ne l’a été que pour votre sauvegarde. Car si je ne pouvais plus être votre épée, j’ai voulu rester votre bouclier.

En certaines circonstances, mes paroles ou mes actes ont pu vous surprendre. Sachez enfin qu’ils m’ont alors fait plus de mal que vous n’en avez vous-même ressenti. J’ai souffert pour vous, avec vous. Mais je n’ai jamais cessé de m’élever de toutes mes forces contre ce qui vous menaçait. J’ai écarté de vous des périls certains ; il y en a eu, hélas, auxquels je n’ai pu vous soustraire. Ma conscience m’est témoin que nul, à quelque camp qu’il appartienne, ne pourra là-dessus me contredire.

Ce que mes adversaires veulent aujourd’hui, c’est m’arracher à vous. Je n’ai pas à me justifier à leurs yeux. Je n’ai souci que des Français. Pour vous comme pour moi, il n’y a qu’une France, celle de nos ancêtres. Aussi, une fois encore, je vous adjure de vous unir. Il n’est pas difficile de faire son devoir s’il est parfois malaisé de le connaître. Le vôtre est simple : vous grouper autour de ceux qui vous donneront la garantie de vous conduire sur le chemin de l’honneur et dans les voies de l’ordre.

L’ordre doit régner et parce que je le représente légitimement, je suis et je reste votre chef. Obéissez-moi et obéissez à ceux qui vous apporteront des paroles de paix sociales sans quoi nul ordre ne saurait s’établir. Ceux qui vous tiendront un langage propre à vous conduire vers la réconciliation et la rénovation de la France, par le pardon réciproque des injures et l’amour de tous les nôtres, ceux-là sont des chefs français. Ils continuent mon oeuvre et suivent mes disciplines. Soyez à leurs côtés.

Pour moi, je suis séparé de vous, mais je ne vous quitte pas et j’espère tout de vous et de votre dévouement à la France dont vous allez, Dieu aidant, restaurer la grandeur. C’est le moment où le destin m’éloigne. Je subis la plus grande contrainte qu’il puisse être donné à un homme de souffrir. C’est avec joie que je l’accepte, si elle est la condition de notre salut, si devant l’étranger — fût-il allié — vous savez être fidèles au vrai patriotisme, à celui qui ne pense qu’aux seuls intérêts de la France et si mon sacrifice vous fait retrouver la voie de l’union sacrée pour la renaissance de la Patrie.

Source : texte dactylographié conservé en deux feuillets au Musée de la Libération de Paris, n° d’inventaire : 1996.262