Les écrivains français ont réagi chacun à leur manière à la défaite de la France de juin 1940 et à l’occupation allemande qui s’en est suivie. Si certains se sont abstenus de publier et ont parfois rejoint la résistance, d’autres ont accepté, par opportunisme ou par conviction idéologique, la collaboration avec les Allemands. Paris occupée demeurant la capitale intellectuelle et culturelle, la tentation était grande de se soumettre aux exigences de l’occupant pour continuer à travailler.

Jacques Chardonne [1884-1968] est l’un de ceux-là. Demeurés moins célèbres que Céline, Drieu la Rochelle ou Brasillach, ardents défenseurs de l’Ordre nouveau, Jacques Chardonne occupe pourtant entre les deux guerres une place importante dans la vie littéraire française. Outre ses œuvres romanesques, c’est aussi un homme influent dans le milieu littéraire parisien, grâce à la fonction de direction qu’il occupe dans la maison d’édition Stock. Politiquement conservateur, il n’a aucun mal à se couler dans le moule de la collaboration.

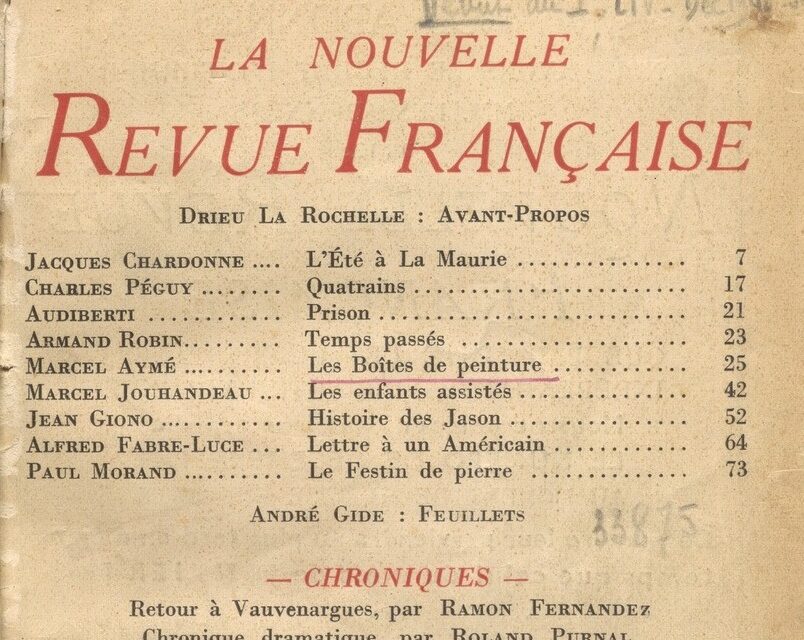

Le texte reproduit ici est paru dans la prestigieuse « La Nouvelle Revue Française » (la NRF), revue littéraire fondée en 1908. Ce texte a été publié dans le numéro 322 de la NRF de décembre 1940, le premier à paraître avec l’imprimatur des nazis. L’avant-propos a été rédigé par Drieu La Rochelle. Le texte de Jacques Chardonne occupe la première place après l’avant-propos.

L’extrait s’insère dans un récit intitulé « l’été à la Maurie », où l’auteur raconte l’été 40 qu’il a passé dans une maison de famille en Charente maritime. On ne sait trop si cette anecdote de la rencontre courtoise entre un paysan charentais et un officier allemand très bien éduqué est véridique ou non, tant ce récit en faveur d’une collaboration franco-allemande est édifiant !

Rien n’y manque : l’ancien combattant ayant « fait Verdun » et qu’on ne peut donc soupçonner de ne pas être un patriote. Le vieux paysan, « travailleur des champs » à un moment où la terre ne ment pas… L’officier allemand, qui lui aussi « était à Verdun »… Entre patriotes, on peut donc s’entendre et trinquer ensemble : « Monsieur le Colonel, je ne veux pas manquer aux habitudes. Permettez-moi de vous offrir un verre de cognac. »

Cet art consommé du lèche-bottes de l’ennemi valut à Jacques Chardonne quelques problèmes à la Libération…

Eugène Briand fut longtemps sur les avancées de Verdun, apportant des munitions aux forts. Comme il ravitaillait encore le fort de Vaux le commandant Raynal lui dit : « Mon pauvre vieux, je crois que vous êtes le dernier. » 11 fut blessé peu après.

C’est un grand travailleur des champs, amoureux de sa vigne et de son cognac. Son pas est lourd, ses gestes lents; mais sa parole, lente aussi, s’anime tout à coup et le corps se redresse quand il raconte une histoire amusante; alors une expression vive et fine perce dans le visage morne. Il sciait du bois lorsque l’une de ses petites-filles accourut :

— Grand-papa, des messieurs soldats dans la cour!

Prestement, la bonne enveloppa dans un tablier la dinde brûlante qui sortait de la rôtissoire.

Un officier allemand s’avança vers Briand, et, après un salut, lui dit :

— Le vieux monsieur a-t-il deux chambres pour officiers et une pour bureau?

— Nous sommes douze ici, dont cinq petits enfants. Je n’ai guère de place. Visitez la maison.

Officiers et soldats s’installent. Quelques jours plus tard, une automobile s’arrête devant le portail. Craquement de talons de la sentinelle, un colonel entre dans la cour. L’officier présente Briand.

— Le monsieur propriétaire…

— Eh! bien! monsieur, vous pouvez vous rendre compte que les Allemands ne tuent et ne pillent personne, dit le colonel en excellent français.

— Je n’ai qu’à me louer de la tenue de vos soldats, et je crois que tous les habitants sont dans le même cas.

D’ailleurs, les soldats n’ont pas l’air de se plaindre de l’accueil qui leur a été fait.

— Les soldats sont contents.

— Les Charentais offrent volontiers ce qu’ils ont.

— Oui, je me suis aperçu de cela.

— Monsieur le Colonel, je ne veux pas manquer aux habitudes. Permettez-moi de vous offrir un verre de cognac.— J’apprécie beaucoup le cognac.

— Si vous voulez bien entrer, je vous ferai goûter un cognac 1820 authentique. Il a été distillé par mon arrière- grand-père qui est né en 1780. Mon arrière-grand-père était un soldat de l’empereur; il a fait une partie des guerres de Napoléon.

11 était peut-être à Iéna. Je suis chez vous. Nous sommes quittes… Vous avez sans doute des vôtres à la guerre.

— Mon fils est dans l’infanterie, mon gendre aviateur.

— Avez-vous de leurs nouvelles?

— Aucune, depuis deux mois.

— Ah! la guerre est une horrible chose, monsieur.

Briand traversa la pièce pour prendre la bouteille de cognac, et le colonel remarqua sa démarche traînante, la main qu’il appuyait contre ses reins.

Qu’est-ce qui ne va pas? Rhumatisme?

— Non.

— Sciatique ?

— Non.

Alors, qu’est-ce que c’est?

— Verdun.Le colonel se leva au garde à vous, puis tendit la main à Briand :

— Vous savez ce que c’est que la guerre. Vous êtes un brave. Moi aussi, j’étais à Verdun.

Il goûta le cognac.

— Sehr gut… Sehr gut… Cela doit vous faire de la peine de nous voir ici.

— J’aimerais mieux vous avoir invités. Mais je ne peux rien changer à ce qui est. Appréciez mon cognac ; je vous l’offre de bon cœur.