En cette fin d’année 1973, à l’heure des bilans, la crise du pétrole occupe une place centrale dans les discours politiques et dans la presse. Le choc pétrolier, qui s’est traduit par le quadruplement du pétrole brut en 2 mois, affecte directement le mode et le niveau de vie des gens, en particulier dans » les économies occidentales, sûres d’elles et peu prévoyantes, [qui] ont fondé leur développement sur une ressource insuffisante et aléatoire ».

L’article présenté ici a été publié en Italie, à la veille de Noël dans le numéro du 24 décembre 1973 du Corriere della sera (le courrier du soir). Le Corriere della sera, fondé en 1876, est le premier quotidien national italien par son tirage et par son influence. Classé au centre-droit, il est réputé pour son sérieux et son ton modéré. Son auteur, Cesare Zappulli (1915-1984), est un journaliste de renom spécialiste des questions économiques.

Alors que beaucoup d’articles de presse sont consacrés à la vie quotidienne et aux conséquences de l’envolée des prix du carburant, Cesare Zappulli s’efforce ici de prendre de la hauteur et d’analyser les conséquences macro-économiques à plus long terme de la crise pétrolière. Il semble avoir perçu que la crise du pétrole, loin d’être une péripétie du marché international, marquait le début d’une crise industrielle majeure, « une dure expérience de récession et de chômage avant que le système puisse se reconvertir vers l’agriculture, la zootechnie, le bâtiment ou les services civils », ce qu’on appellera plus tard « la fin des trente Glorieuses »…

Proposée la veille de Noël, cette analyse pessimiste mais réaliste n’a sans doute pas beaucoup contribué à remonter le moral des Italiennes et des Italiens …

Le dernier espoir

Laissons de côté le conflit israélo-arabe, qui a aggravé la crise du pétrole en y apportant de nouveaux motifs de chantage, poussant les pays producteurs à chercher par d’autres voies la victoire qu’ils n’avaient pas réussi à obtenir par les armes. Au sujet du pétrole, il est certain que, même sans la guerre, nous en serions arrivés tôt ou tard au même point car, à l’exception des États-Unis, les économies occidentales, sûres d’elles et peu prévoyantes, ont fondé leur développement sur une ressource insuffisante et aléatoire. Un précepte latin nous vient à l’esprit: «Deus dementat quos perdere vult». Dieu ôte la raison à ceux qu’il veut mener à la perte.

Conscients à la fois de la force intrinsèque du marché et du tarissement relativement proche des puits, les pays du golfe Persique ont adopté la solution que quiconque aurait prise à leur place. Ils ont doublé le prix du brut sans tenir compte du prétendu prix de référence. Mais il faut bien prévoir que nous ne sommes pas encore arrivés au pire. Au cours de ces dernières semaines, les prix affichés sont allés jusqu’à douze dollars le baril, avec des pics atteignant quatorze dollars. Un observateur avisé en la matière a relevé que si les cotations étaient restées à ces niveaux, la recette journalière des pays arabes aurait avoisiné les deux cents milliards de lires: ce qui veut dire qu’avec les gains du lundi et du mardi, ils auraient pu acheter Montedison; avec ceux du mercredi au dimanche, Fiat; et en six mois, toutes les grandes et moyennes sociétés industrielles italiennes.

Par malheur – et c’est là que réside le cœur du problème – les pays producteurs de pétrole ne semblent pas vouloir acheter une quelconque société industrielle ni investir les énormes fortunes accumulées pour le développement économique et social de leurs collectivités nationales, dont le pouvoir de pression sur les gouvernements est égal à zéro. Ainsi, à ce jour, des sommes considérables ont été dédiées aux armements, satisfaisant ainsi le fanatisme des chefs comme celui des populations. Le reste sert à porter des coups de bélier au système monétaire international.

S’ensuit un autre problème: comment payer le pétrole et les autres matières premières, dont le coût, pour des

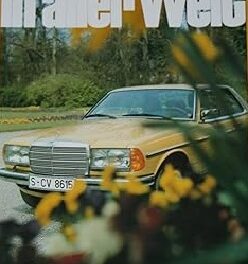

raisons propres et pour suivre l’exemple du pétrole, a augmenté de façon vertigineuse. Que donnons-nous en échange? Nous pouvons accepter la dégradation des terms of trade, c’est-à-dire la dégradation des termes d’échange, jusqu’à un certain point, en fournissant, par exemple, une automobile en contrepartie de 40 tonnes de pétrole. Nous pouvons fournir des machines, des implantations industrielles, des produits de consommation; mais il s’agit de voir si les contractants le veulent et à quel prix. Du reste, il est clair que l’on ne peut aller au -delà d’un certain point, car la dépréciation de notre travail a ses limites. Pouvons-nous mettre l’Italie en liquidation?

Devant ce constat, nous devrons nécessairement limiter la consommation de pétrole aux centrales thermoélectriques, aux usines, au chauffage, à la pétrochimie. La consommation domestique est appelée à prolonger son carême par le rationnement du carburant, l’augmentation de son prix ou les deux à la fois.

Dans de telles circonstances, il serait insensé de se réjouir pour des raisons d’ordre écologique. La chute de la production automobile entraîne avec elle la moitié de l’économie italienne; et le «modèle de développement» ne se transforme pas d’un jour à l’autre. Nous devons nous attendre à traverser une dure expérience de récession et de chômage avant que le système puisse se reconvertir vers l’agriculture, la zootechnie, le bâtiment ou les services civils.

Dans un décor aussi peu encourageant, notre unique espoir – nous y avons déjà fait allusion – est de raisonner les pays producteurs de pétrole et de les convaincre qu’un puissant effort de développement – que l’Europe est prête à appuyer dès demain avec ses ressources industrielles et technologiques – serait plus utile à leurs communautés nationales que les Mig et les Mirage, ou que les spéculations sur l’or et le dollar. Pour quelles raisons le miracle du Neguev ne pourrait-il pas se reproduire en Lybie, en Égypte ou en Syrie? On peut offrir davantage: une participation de nos créanciers, riches et pauvres en commun, dans nos entreprises européennes, y compris dans celles qu’il semble aujourd’hui ironique d’appeler «pétrolières», dans la mesure où elles ne possèdent pas le pétrole; mais elles le transforment lucrativement. C’est la dernière voie à tenter; ensuite, il ne restera plus qu’à nous en remettre au destin.

Cesare Zappulli, Corriere della sera, « l’ultima speranza », 24 décembre 1973, p.1