Madeleine Pelletier (1874-1939) fut ce qu’on qualifierait de nos jours une féministe « radicale ». Mais ce fut surtout une femme hors du commun qui, au début du siècle dernier, a consacré une grande partie de sa vie et de son énergie à la défense des droits des femmes et, en particulier, au droit à l’ avortement.

Issue d’un milieu populaire, elle parvint par son goût de l’étude et ses efforts personnels à passer le baccalauréat en candidate libre puis à devenir la première femme médecin diplômée en psychiatre en France.

En dehors de son activité professionnelle, cette femme d’avant-garde écrivit et publia de multiples brochures concernant la situation et le droit des femmes.

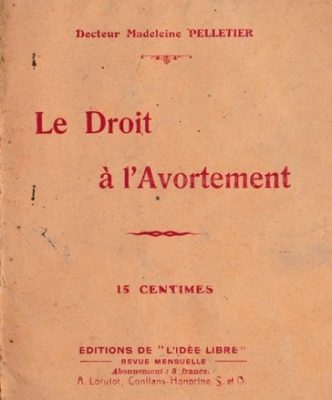

L’extrait ci-dessous a été publié en 1913 dans un petit essai en forme de plaidoyer et dont le titre est en soi un programme et une revendication : « le droit à l’avortement ». Dans l’extrait du chapitre 3 que nous reproduisons, Madeleine Pelletier dresse un état des lieux de l’usage de l’avortement clandestin qui était devenu une pratique très courante en France avant 1914, en particulier dans les villes. Elle s’exprime ici dans le langage simple et sans détour de la patricienne qui connaît son sujet. Rejettant l’hypocrisie bourgeoise qui entoure la pratique de l’avortement, elle en dresse un panorama afin d’en réclamer la légalisation.

« Le droit à l ‘avortement » de Madeleine Pelletier, 1913. Extraits du chapitre III

De succès à peu près constant lorsqu’on les applique avec soin, les moyens d’éviter la grossesse ne sont pas cependant absolument certains. Lorsque la femme, soit par sa négligence, soit par son ignorance, est devenue enceinte et qu’elle refuse la maternité, une deuxième voie lui est offerte : l’avortement.

L’avortement est aujourd’hui d’un usage général dans les grandes villes.

Les médecins le pratiquent peu. Poussés par les difficultés de la vie dans une carrière qui va s’encombrant de plus en plus, certains consentent, l’occasion se présentant, à délivrer de ci de là une cliente ; mais ils ne tirent pas de l’avortement un gros revenu, car l’occasion est rare.

Les sages-femmes en font davantage. Les patientes sont moins gênées pour se confier à elles dans ces sortes d’embarras ; leurs diplômes inférieurs, leurs manières plus familières que celles des médecins, mettent le public mieux à son aise.

L’avortement est surtout pratiqué à Paris par des agences, qui font à la quatrième page des journaux une publicité à peine déguisée. L’année dernière encore, on pouvait lire des annonces comme celle-ci : « RETARD, moyen infaillible », l’adresse ; pas de nom. Le mot « RETARD » a fait crier ; des poursuites ont été ouvertes ; aussi, à un moment donné, tous les « Retard » ont-ils disparu pour faire place à « Sage-femme, discrétion ».

La clientèle des accouchements ne nécessite pas cette grande réclame, qui est d’ailleurs fort chère, s’élevant parfois à 10.000 francs par an. Les personnes qui ont besoin d’une sage-femme pour accoucher ne s’adressent pas aux journaux ; elles la cherchent près de leur habitation, car l’accouchement ne saurait attendre. Parfois les agences d’avortement escroquent leurs clientes. L’opérateur introduit dans le vagin un instrument quelconque ; la cliente paye et s’en va confiante. Rien n’arrivant, elle retourne à l’agence ; on renouvelle la comédie ; elle paie une seconde fois, et ainsi de suite. Naturellement, personne ne se plaint, et pour cause.

Les prix demandés sont très variables ; ils descendent de deux cents francs à vingt et même dix francs. On m’a cité une maison qui délivre de la grossesse pour ce dernier prix très modique ; les salons d’attente ne désemplissent pas, du matin au soir, de femmes et de jeunes filles.

Cependant, la plus grande part des avortements n’est pas le fait de ces maisons ; les femmes ont appris à se délivrer elles-mêmes et elles le font couramment. Les moyens médicaux de guérir les « Retards » sont aujourd’hui connus de tout le monde, et on peut dire que, dans les grandes villes tout au moins, il n’est pas une femme qui ne les ait employés une fois ou l’autre. Les moyens mécaniques sont également d’une pratique courante ; les longues sondes intra-utérines que l’on voit partout aux vitrines des herboristes renseignent suffisamment à cet égard ; car ces instruments en caoutchouc ou en os ne sont pas achetés par les médecins, qui emploient des instruments métalliques, plus facilement stérilisables.

Les femmes, d’ailleurs, ne font pas mystère de ces pratiques. Sur le palier des maisons ouvrières, chez le boulanger, le boucher, l’épicier, les ménagères les conseillent à leurs voisines que des maris brutaux autant qu’imprévoyants affligent de grossesses répétées.

L’avortement est quelquefois dangereux, mais uniquement parce qu’il est défendu ; car l’opération qu’il nécessite est des plus bénignes. Si l’article 317 était aboli et que l’on permette aux médecins de délivrer, jusqu’à trois mois, de la grossesse, les personnes qui le leur demandent, il n’y aurait on peut dire jamais d’accidents. Dans les cas rares de complications, un curetage utérin pratiqué ouvertement sauverait à peu près toutes les malades.

Le danger vient de l’ignorance des opérateurs. J’ai rencontré, dans le Nord de la France, une marchande de fromage qui se vante de faire avorter les femmes avec leur canule à lavements. Elle éprouve pour l’antisepsie un dédain supérieur ; elle dit que les précautions d’ébullition et de lavage ont été imaginées par les médecins uniquement pour se donner de l’importance. On frémit en songeant au nombre d’infections que cette femme et ses pareilles, qui sont légion, doivent provoquer.

Parfois les accidents sont dus autant à la négligence qu’à la malpropreté. Dans certaines familles ouvrières, lorsque la femme est parvenue à se délivrer elle-même de la grossesse, on en profite pour négliger les précautions. C’est ainsi que des femmes se font avorter deux ou trois fois par an, avec des instruments mal nettoyés. Naturellement, les métrites, les salpyngites sont la règle. Il ne faut pas oublier que l’avortement ne saurait jamais être qu’un pis-aller.

Il est des cas où les accidents sont immédiatement très graves. La canule à lavements est malpropre, mais elle a l’avantage d’être mousse, ce qui n’est pas le cas des tringles à rideaux, des aiguilles à tricoter, des épingles à chapeaux, des tire-boutons, des tisonniers que les femmes emploient parfois pour se délivrer. En commettant ces imprudences, elles vont au devant d’une péritonite mortelle.

L’avortement n’est plus, comme autrefois, un fait exceptionnel ; c’est, on peut le dire, la règle, et dans toutes les classes de la société. Aujourd’hui, la jeune fille de la bourgeoisie qui commet « une faute » et devient enceinte ne songe plus au suicide ; elle songe à se faire avorter. Le plus souvent les parents ne remarquent rien ; comme la jeune fille a au moins une chambre pour son usage personnel, elle cache ses souffrances et fait disparaître les linges sanglants. Lorsque les douleurs sont par trop vives, la malade avoue tout à sa mère. La mère entre, tout d’abord, dans une colère violente, mais elle se calme, comprenant que, en somme, elle a autant d’intérêt que sa fille à ne pas parler. On appelle le médecin de la famille ; il diagnostique une hémorragie provoquée par de l’anémie, prescrit du repos et le père lui-même est dupe.

Dans le monde des petites fonctionnaires, des employées, des ouvrières, c’est le plus souvent l’amant qui propose l’avortement à sa maîtresse devenue grosse de ses œuvres. Il paie sans marchander le prix qu’on lui demande, c’est sa façon de « réparer ». […]

Docteur Madeleine Pelletier, le droit à l’avortement, éditions de l’idée libre, 1913, chapitre III