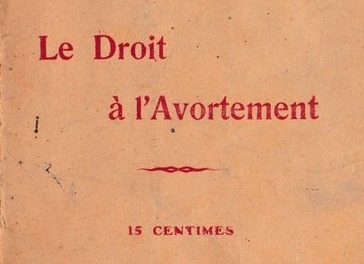

Dans cet extrait de son essai » le droit à l’avortement » , Madeleine Pelletier développe un argumentaire en faveur du droit des femmes à interrompre volontairement leur grossesse avec une assistance médicale.

Nous sommes en 1913 et certains arguments sont promis à un bel avenir : « L’enfant qui est né est un individu, mais le fœtus au sein de l’utérus n’en est pas un ; il fait partie du corps de la mère. […] on ne saurait forcer une femme à abriter et à entretenir le germe que contient son utérus. » . N’est-ce pas l’argument résumé au début des années 70 par le slogan : « mon corps m’appartient’ « ? De même, la proposition de limiter l’avortement légal aux trois premiers mois de grossesse n’est pas très éloignée du délai de 10 semaines prévu par la loi Veil de 1975...

Mais en 1913, les idées défendues par Madeleine Pelletier font scandale. Avant 1914, ceux qui défendent ouvertement le contrôle des naissances par la contraception et l’avortement sont appelés « les néo-malthusiens » et ils ne sont pas légion! Avant 1914, ce sont les préoccupations natalistes qui dominent dans le pays. Alors que le petit essai « le droit à l’avortement » est publié en 1913, la même année « l’Alliance nationale pour l’accroissement de la population française » est reconnue association d’utilité publique par un décret du 13 juillet…

[…] L’infanticide est un crime. Par le seul fait qu’il est né, l’enfant doit être respecté, et il n’est pas plus permis de le supprimer qu’il n’est permis de tuer un adulte. Sa faiblesse, loin de donner des droits sur lui, doit lui être, au contraire, une sauvegarde, dans un pays civilisé. […]

L’avortement, lui, n’a pas à plaider les circonstances atténuantes ; la femme peut l’avouer hautement, car c’est son droit. Sur une route déserte, une femme rencontre un rôdeur ; il se jette sur elle, la viole, et elle devient enceinte. Oserait-on soutenir qu’elle a pour obligation de conduire la grossesse jusqu’au bout ? Ce serait ravaler la femme au rang d’une chose dont l’homme, si ignoble soit-il, aurait le droit d’user et d’abuser ; or, à l’égal de l’homme, la femme est une personne.

Lorsque la femme a accepté les rapports sexuels, l’évidence de son droit à refuser la maternité est moins criante, mais elle reste entière. L’enfant qui est né est un individu, mais le fœtus au sein de l’utérus n’en est pas un ; il fait partie du corps de la mère.

Je disais plus haut qu’en bonne justice, on ne peut forcer une mère à donner des soins à son enfant ; de même, on ne saurait forcer une femme à abriter et à entretenir le germe que contient son utérus ; or, du moment qu’elle ne veut pas l’entretenir, elle n’a d’autre moyen que de l’expulser. On ne saurait assimiler un germe à un individu ayant droit à la vie, sans tomber dans l’absurdité. L’homme, comme la femme, recèle des germes ; faudra-t-il l’obliger à n’en perdre aucun, à les utiliser tous pour la fécondation ?

Si c’est seulement l’ovule fécondé que l’on assimile à un individu, l’arbitraire est patent, car, alors qu’on sera taxé de criminel en arrêtant l’ovule fécondé dans son développement, on ne le sera pas en rendant la fécondation impossible, et cependant, dans l’un comme dans l’autre cas, le résultat est identique : on empêche un être humain de venir au jour.

En bonne logique, comme en bonne justice, c’est la naissance qui doit être le critérium de l’individualité. Tous ceux qui sont nés ont droit à la protection sociale ; ceux qui ne sont pas nés n’existant pas, la loi n’a pas à s’en occuper. La femme enceinte n’est pas deux personnes, elle n’en est qu’une, et elle a le droit de se faire avorter, comme elle a le droit de se couper les cheveux, les ongles, de se faire maigrir ou engraisser. Sur notre corps, notre droit est absolu, puisqu’il va jusqu’au suicide.C’est seulement sur l’époque de l’avortement que l’on doit insister, et plutôt sous forme de conseils que sous celle de pénalités, qui sont toujours arbitraires puisqu’elles portent atteinte au droit sacré de la personne sur elle -même. Un avortement pratiqué à six mois est une vilaine opération. Expulsé, le fœtus donne des signes de vie, il respire, s’agite, pousse des cris, il ne vit, il est vrai, que quelques heures, mais, quand même l’avortement dans ces conditions a déjà l’apparence de l’infanticide. La femme doit être assez raisonnable pour savoir, dès le début de sa grossesse, si elle veut ou ne veut pas de la maternité.

L’avortement étant permis, le corps médical, d’un accord tacite, le pratiquerait jusqu’à trois mois. Après trois mois, les femmes assez insouciantes pour ne pas s’être encore déterminées, se verraient refuser l’intervention des médecins. Il ne leur resterait plus qu’à s’adresser aux matrones, à leurs risques et périls.

Certains adversaires de l’avortement déclarent qu’une femme qui a accepté un homme a pour devoir de mener sa grossesse jusqu’à la fin, parce qu’il faut supporter les conséquences même pénibles d’un plaisir. C’est là au fond une idée religieuse ; les religions chrétiennes, considérant que nous ne sommes sur la terre que pour souffrir, enseignent que le plaisir est toujours une faute, dont la peine est le châtiment. Nombre d’esprits, même parmi ceux qui semblent dégagés de toute religion, sont encore imbus de cette idée ; elle remplit nombre de romans et de pièces de théâtre. Cependant, la vie nous montre que c’est une idée fausse. Supporter une peine que l’on peut éviter, pour courir à je ne sais quelle compensation résidant quelque part est pure chimère, chimère qui fait une vie sans joie à ceux qui en sont hantés.

Docteur Madeleine Pelletier, le droit à l’avortement, éditions de l’idée libre, 1913, chapitre IV