Géographe, anarchiste et communard (1), Elisée Reclus (1830-1905) a laissé une oeuvre considérable qui a marqué la géographie française. On lui doit en particulier une Nouvelle géographie universelle composée de 19 volumes illustrés parus en 1876 et 1894.

L’extrait ci-dessous est issu d’un article publié en 1864 dans la Revue des deux mondes, dont Elisée Reclus était un collaborateur régulier. Il y présente et diffuse les idées directrices de l’ouvrage de Marsch paru quelques mois plus tôt à Londres. L’extrait porte plus spécifiquement sur les conséquences négatives sur le milieu du déboisement des versants des Alpes. Outre la proximité géographique, il doit être replacé dans le contexte français du milieu du 19e qui prend conscience de la « désolation croissante » provoquée par la disparition des forêts : la première loi sur le reboisement des montagnes date de juillet 1860.

(1) : pour une notice biographique plus complète, Ici

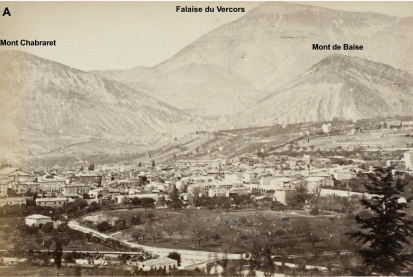

[…] Si grande que soit la désolation croissante de ces contrées d’Amérique et de tant d’autres où l’homme, arrivé d’un jour à peine, abusé de son pouvoir pour épuiser la terre qui le nourrit, il n’est probablement pas de pays au monde où la dévastation s’accomplisse d’une manière plus rapide que dans les Alpes françaises. Là, les eaux de pluie et de neige enlèvent graduellement la mince couche de terre végétale qui recouvrait les pentes et la portent dans la mer sous forme de limons inutiles ; les roches se montrent à nu ; des talus de débris, de vastes champs de pierres remplacent les prairies et les cultures des vallées. De profonds ravins se creusent peu à peu dans les escarpemens et finissent par découper la crête de la montagne en cimes distinctes qui s’effondrent et s’abaissent rapidement. En certains endroits, on ne voit pas une seule broussaille verdoyante dans un espace de plusieurs lieues d’étendue ; à peine un pâturage grisâtre se montre-t-il çà et là sur les pentes ; des maisons en ruine se confondent avec les rochers croulans qui les entourent. Chaque année, la zone dévastée s’accroît en largeur, et la population disparaît en même temps du sol appauvri : actuellement, sur un espace de 10,000 kilomètres carrés compris entre le massif du Mont-Tabor et les Alpes de Nice, on ne compte pas un seul groupe d’habitants dépassant le nombre de deux mille individus. Et ce désert qui sépare les vallées tributaires du Rhône des plaines si populeuses du Piémont, ce sont les montagnards eux-mêmes qui l’ont fait et qui cherchent encore à l’étendre. Des propriétaires trop avides ont abattu presque toutes les forêts qui recouvraient les flancs des montagnes, et par suite l’eau, que retenaient autrefois les racines et qui pénétrait lentement la terre, a cessé son œuvre de fertilisation pour ne plus servir qu’à dévaster.

Si quelque nouvel Attila traversant les Alpes eût pris à tâche d’en désoler à jamais les vallées, il n’eût point manqué d’encourager les indigènes dans leur œuvre insensée de destruction.

Tels sont les changements qui s’opèrent dans la géographie physique et dans l’aspect général des contrées montagneuses à la suite du déboisement des pentes. Lorsque les plaines sont dépouillées de leurs bois, les conséquences sont moins désastreuses et se font plus longtemps attendre ; mais elles n’en sont pas moins inévitables. La surface terrestre, dépourvue des arbres qui en faisaient la beauté, est non seulement enlaidie, elle doit aussi nécessairement s’appauvrir. […]

Pour aller plus loin : Restaurer la montagne