Si le terme de décivilisation est souvent employé depuis la Révolution française, c’est avant tout Charles Renel qui le popularise à partir de 1923. Charles Ulysse Renel [1866-1923] est issu d’une famille bourgeoise alsacienne, son père étant inspecteur du matériel des chemins de fer de l’État. En 1870, la famille s’installe à Épinal dans les Vosges, région à laquelle Charles s’attache. Brillant élève, il intègre le lycée Louis-le-Grand puis la rue d’Ulm en 1886. En 1889, Charles Renel est reçu à l’agrégation de grammaire puis devient professeur de lettres classiques. Républicain, farouche défenseur de la laïcité, il est également initié à la franc-maçonnerie à Lyon en 1892.

1906 est pour lui un tournant. Rattaché à l’administration coloniale, Charles Renel décide de partir pour Madagascar avec son épouse Marthe Pitaud. Il succède à Pierre Deschamps à la tête de l’enseignement public et adhère au vaste projet du gouverneur général Victor Augagneur, dont le but est de réorganiser complètement le système scolaire alors monopolisé par les missionnaires catholiques et protestants.

Installé à Madagascar jusqu’à la fin de sa vie, Renel devient, parallèlement à son activité d’administrateur, anthropologue et l’auteur de nombreux ouvrages relatifs à Madagascar dont les mythes et légendes le fascinent, comme en témoigne la publication en 1910 de deux recueils de contes provenant de différentes régions de Madagascar.

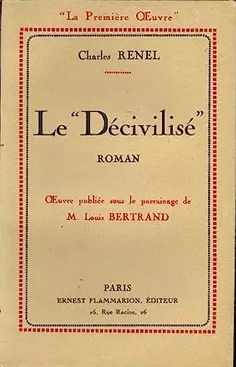

En 1923, il publie Le “Décivilisé”. Dans ce roman en partie inspiré par sa propre vie, Renel raconte la vie d’Adhémar Foliquet, jeune homme qui, après avoir échoué à l’agrégation de grammaire, décide de tenter l’aventure à Madagascar et devient instituteur dans un village situé sur la côte est. Peu à peu, le héros perd ses repères occidentaux pour adopter ceux des populations malgaches. Ce glissement permet à Renel de poser sa définition du concept de « décivilisation », terme qu’il emploie. Par son propos, ce roman se rapproche d’un certain nombre de récits publiés après la guerre de 1914-1918. Dans le sillage du traumatisme engendré par cette dernière, ces textes remettent en question les valeurs européennes et se tournent vers les modes de vie des peuples dits « indigènes » manière de retrouver, à travers la « décivilisation » un bonheur et une pureté originelle perdus.

Extrait n° 1 :

Adhémar se serait gardé de violer cette prohibition. Comme il avait changé déjà, depuis qu’il vivait parmi les Betsi ! Naguère, en Européen curieux, il eût demandé le comment, le pourquoi de la règle édictée, se fût fait un véritable plaisir de transgresser exprès une interdiction jugée absurde, n’eût pas eu de cesse qu’il n’en eût prouvé l’inanité aux pauvres arriérés qui la respectaient. Maintenant, persuadé de la prudence des Ancêtres Betsimisârak et de leur sage adaptation à la nature ambiante, il commençait à comprendre l’utilité de la tradition, la nécessité d’une loi indiscutable et indiscutée. Dans le temps de son initiation à la vie simple, quand on lui opposait quelqu’une de ces interdictions, s’il en demandait l’origine et la cause, on lui répondait toujours :

– Coutume des Ancêtres…

ou encore :

– Héritage des Anciens…

S’il insistait, on lui disait dédaigneusement :

– Je ne sais pas…

ou bien on lui narrait gravement quelque conte à dormir debout, quelqu’historiette puérile, garantie elle aussi par la tradition ancestrale.

Extrait n° 2 :

[…] Ce jour-là, par extraordinaire, Idzâli n’était pas encore arrivée. Adhémar revint sur le pas de la porte, regarda, d’après les ombres, l’heure qu’il pouvait être. Dès les premiers temps de son séjour, sa montre s’était arrêtée. Au début, il en avait été gêné : à chaque instant, il faisait le geste machinal de la consulter. Peu à peu il avait dû apprendre à s’en passer. Progressivement s’atténuait et s’émoussait en lui le sens du temps, si précis, si aigu, chez les civilisés. Mais en même temps s’abolissait aussi l’obsession de l’exactitude, l’ennui de l’avance, la crainte du retard, l’énervement de l’attente.

Le concept du temps a puissamment aidé au progrès de la civilisation, et, peut-on dire, au développement de l’esprit humain. Mais il a eu de néfastes conséquences à d’autres points de vue. C’est par lui que l’homme a pris conscience de la brièveté des heures, de leur fuite irrémédiable ; par lui qu’il a connu le regret du passé, l’appréhension de l’avenir, qu’il s’est laissé aller à l’habitude de s’évader continuellement hors du moment présent, oubliant de jouir de chaque minute bien vécue ; c’est par lui qu’il a vu nettement la mort, et cherché à mesurer la distance qui le séparait de l’inévitable, qu’il a souffert en comparant sa vie éphémère aux siècles passés. C’est l’idée du temps, ressassée, qui a donné aux religions l’épouvantail de l’éternité, aux philosophies la déception du devenir ! Combien Adhémar admirait et enviait l’état d’esprit des Betsimisârak ! Ils ne mesuraient les journées que par la naissance et la mort du soleil, marquaient les temps intermédiaires par des images dénuées de précision : l’instant où l’ombre de la forêt s’éloigne des cases, celui où les caïmans quittent les bancs de sable, celui où les bœufs rentrent des parcs, celui où se lève la brise de mer. Pour évaluer une durée, même imprécision : le temps qu’il faut à une femme pour chercher de l’eau – c’était à peu près vingt minutes ; le temps de cuire le riz, – c’était trois quarts d’heure. Ensuite il y avait la demi-journée et la journée, puis la demi-lune et la lune. Mais une lune – vingt-huit jours – semblait un espace très long, et presque personne parmi eux n’appréciait la distance qui les séparait d’un événement vieux d’une lune. Quant à la révolution de l’année, ils la connaissaient vaguement par le retour périodique de certains travaux, comme les grandes pêches des marées d’équinoxe, ou l’époque des défrichements de forêt pour la plantation du riz. Mais ils ne distinguaient pas les années les unes des autres, et aucun, vieux ou jeune, ne savait son âge. Aussi ne se sentaient-ils pas vieillir. Comme ils n’avaient point de miroirs pour contempler leurs traits, ils ne s’apercevaient guère des changements survenus en leurs personnes. La décrépitude de leurs voisins ne les frappait pas, n’étant point sensible d’un jour à l’autre. […]

Extrait n° 3 :

De retour dans son village, Adhémar achève de se déciviliser. Il a vite oublié le luxe européen de la maison du Planteur, les lampes à acétylène, les rocking-chairs, les lits garnis de draps, les journaux et les revues de France, la cuisine recherchée. Il a retrouvé avec joie sa case barbare, les nattes déroulées le soir pour dormir, le riz et le poisson accommodés à la Betsimisârak, le corps brun d’Idzâli, les enchantements des lagunes et de la forêt. Désormais pour lui, l’espace se borne à l’horizon des Trois-Manguiers, à la grande eau lagunaire bordée d’arbres, aux dunes sableuses hérissées de brousse. Son esprit ne divague que rarement, soit vers Tamatave-la-Tropicale, où s’arrêtent les paquebots venus de France, soit, par delà les Océans, vers la patrie lointaine à laquelle le lie la chaîne traditionnelle des ancêtres. Le Temps n’a plus sa valeur d’autrefois : l’aujourd’hui fluant, la journée monotone s’amplifie entre deux nuits pareilles, le passé est mort, le futur n’existe pas. Certaines fois, Adhémar oublie de cocher par une entaille sur le montant de la porte l’écoulement d’une semaine ; il hésite sur le moment de graver la lettre initiale d’un mois qui commence ; l’angoisse du temps qui marque l’usure de vivre, n’obsède point sa pensée.

Il a dépouillé les préjugés européens. Il n’a plus ces besoins factices de vêtements et de confort créés par la civilisation. Il ne se souvient pas de la loi du travail qui, du même coup, engendre le luxe et la misère, la souffrance et la joie ; il est devenu capable de ne rien faire pendant des heures et des jours, sans connaître l’ennui, et sans se douter de la fuite du temps, dans la splendeur lumineuse des jours tropicaux, ou dans la chaude sérénité des nuits australes. Il a renoncé à cet individualisme à outrance, dont meurent nos sociétés bourgeoises et capitalistes ; il a compris la loi collective du clan, sous laquelle vivent les Betsimisârak, il l’a admise avec ses avantages et ses restrictions, s’y soumet volontiers, en esprit et en acte, comme un fils des Planteurs-de-riz. Il a abjuré l’Amour, tel que le conçoivent les civilisés, avec son cortège de misères, de vices et de crimes ; il n’attache pas plus d’importance à la possession d’Idzâli qu’à la satisfaction de ses autres appétits ; il ne s’irrite pas à l’idée qu’elle puisse appartenir à d’autres hommes, ne se préoccupe point des infidélités qu’il soupçonne chez elle, pas plus qu’il ne se prive des faveurs d’autres femmes. Au hasard des occasions offertes, il a connu Sendrasouh, la tresseuse de nattes, qui vit avec ses enfants dans une case des Chercheurs-de-miel, pendant que son mari loue ses bras au loin dans un camp d’or ; Baômisanga la piroguière, dont les chairs fermes exhalent l’odeur marine des lagunes ; et, de nouveau, il a recherché les caresses, jadis redoutées, de Poûraka, la fille du lépreux.

Charles Renel, Le « décivilisé », Paris, 1923, Flammarion, extraits

Pour aller plus loin :

Jackie Roubeau-Raharisoa «Charles Renel : une vie, une époque, une oeuvre », Études océan Indien, 40-41 | 2008, 237-255, disponible ICI

![Image illustrant l'article L'Action_française___organe_du_[...]Action_française_bpt6k7666940_1 de Clio Texte](https://clio-texte.clionautes.org/wp-content/uploads/cliotexte/2020/07/laction-francaise---organe-du--action-francaise-bpt6k7666940-1-440x264.jpeg)