Au tournant du siècle, la délinquance urbaine moderne suscite des interrogations et les journaux s’intéressent à cette population sulfureuse vivant en marge des grandes villes européennes industrialisées, quitte à verser dans le sensationnalisme. Parmi les bandes existantes, l’une d’entre elle se distingue et rentre dans la légende : les « Apaches ».

Ces derniers doivent leur appellation à un crime d’une rare violence commis à Belleville en juin 1900, Julien Meunier un ouvrier ayant été retrouvé mort, découpé après avoir été sauvagement torturé. Les assassins avaient planté au bout d’une lame restée dans le corps de la victime une feuille de papier sur laquelle on pouvait lire les mots suivants : “Les Apaches”. Les faits sont rapportés dans la presse à la page des faits divers.

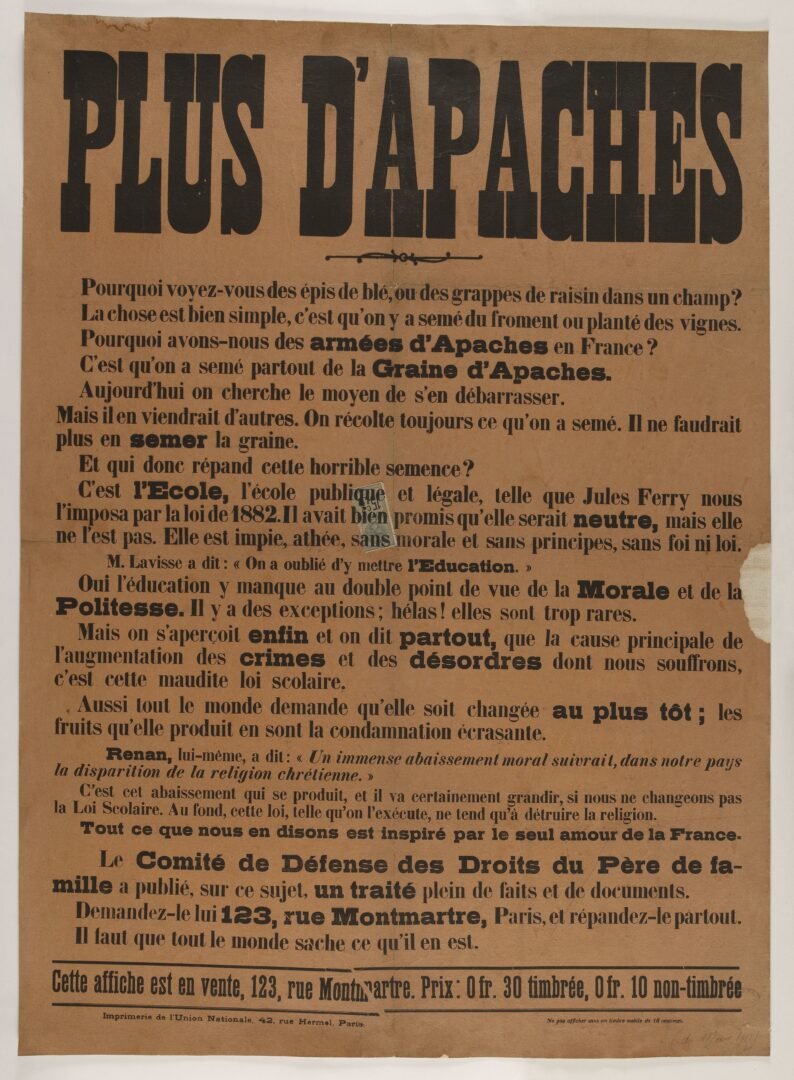

Le 12 décembre 1900, Henri (Henry) Fouquier rédige un nouvel article pour le journal Le Matin consacré à une affaire similaire et dans lequel il livre sa définition des « Apaches », désormais associés à la violence gratuite, puis, à partir de 1902, au vol et à la prostitution. Dans l’article qui suit, Fouquier s’interroge sur l’origine de cette violence et ses particularités. L’école de la République est à cette occasion interrogée sur son rôle et … déjà, ses éventuels manquements. Cet angle est largement exploité par les opposants à la République comme en témoigne une affiche éditée par le « Comité de défense des droits du père de famille » en 1911.

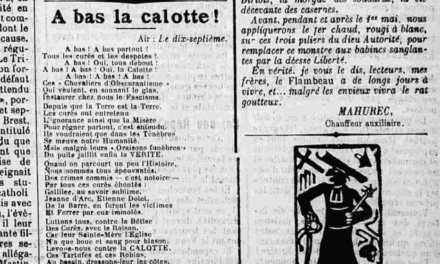

Document n° 1 : Henry Fouquier définit les « Apaches »

[…] Il me paraît que nous sommes tout à fait habitués à cette idée qu’une grande agglomération comme Paris doit avoir, vivant hors de là vie sociale normale et sur ses frontières, ses bandes d’irréguliers et ses tribus d’Apaches. Seulement, en Amérique, les Peaux-Rouges sont le reste, le résidu d’un passé qui s’efface et va disparaître, tandis que les Peaux-Rouges de Paris sont de la graine. Les criminels d’aujourd’hui, en effet, ne sont pas semblables à ceux d’autrefois. lls en diffèrent en deux points : ils sont plus jeunes et ils font souvent le mal par dilettantisme. Paris, qui a oublié le nom de bon nombre d’assassins, s’est souvenu de certains autres. Même en cette matière, la renommée est capricieuse et a ses hasards. Les noms de Lacenaire, de Troppmann, de La Pommeraye sont restés célèbres. Tous étaient des hommes faits, et on peut admettre qu’avant de devenir des criminels ils avaient au moins tenté de vivre en honnêtes gens. Lacenaire, qui resta jusqu’à vingt-cinq ans dans la bonne voie, n’en serait peut-être pas sorti si les journaux de son temps avaient accepté sa « copie » ; La Pommeraye avait cherché la fortune par la science et le travail avant de la demander au crime; Troppmann était, un inventeur, et tous ne tuèrent que parce qu’ils pensaient le meurtre utile. Aujourd’hui, nous voyons de véritables gamins qui tuent pour le plaisir qu’ils trouvent à verser le sang. Car, parmi les dernières agressions qu’on a constatées, la plupart ont pour victimes des ouvriers qui n’avaient guère que quelques sous dans leur poche. Si même les choses continuent de ce train, je ne serai pas trop étonné de voir la population ouvrière honnête qui habite les quartiers fréquentés par les Apaches se mettre à faire elle-même la police, un peu à l’aveuglette, et assommer les rôdeurs.

Le goût du meurtre est un sadisme particulier, qui n’est pas sans précédents chez les civilisés que nous sommes. Dans ses Souvenirs de Voyages, A. Dumas raconte l’histoire d’un habitant de Livourne, fort honnête homme dans l’ordinaire de la vie, et très estimé, qui, la nuit venue, sortait à la dérobée de sa maison et, se glissant derrière quelque passant attardé, le poignardait. Jamais il ne volait, et sa vie, d’autre part, était un modèle de correction. Aussi ce ne fut que par hasard qu’on surprit le secret de ce monomane sanguinaire, et après qu’il eut impunément fait plus de vingt victimes. Les Apaches de Paris ont quelque chose de cette folie, qu’on a retrouvée chez les assassins de filles, avec ceci de particulier qu’ils ne sont pas isolés et solitaires, comme d’ordinaire les monomanes. L’instinct sanguinaire, chez eux, s’affermit par l’exemple, se propage par l’imitation. Le crime a ses maîtres écoutées, ses professeurs, ses démoniaques apôtres. L’instruction mutuelle, qui n’est pas organisée ailleurs, l’est ici, dans ce peuple à demi-nomade de jeunes gens sans famille, sans métier, sans foyer fixe, qui constitue ce qu’à la Préfecture de police même on nomme « l’armée du crime ».

Un point est incertain, c’est le nombre des soldats de cette armée. Il arrive, en effet, que des jeunes gens ne font que passer par ses rangs, puis, subissant quelque bonne influence, s’amendent. Le service militaire, encore qu’il ne donne pas tous les résultats moralisateurs qu’il pourrait donner, est une utile diversion pour quelques-uns de ces apprentis du crime. Mais, hélas pour un qui est sauvé, combien qui viennent à nouveau se perdre dans cet enfer plein de séductions grossières Paresse, ivrognerie, débauche sont les trois mots magiques inscrits sur sa porte. Je crois fermement, cependant, que la nature humaine n’est pas si mauvaise en soi que le disent les pessimistes, et qu’il n’y aurait pas tant de vocations criminelles sans un double phénomène, social et pathologique, qu’on peut espérer voir s’atténuer un jour, disparaître peut-être.

La nécessité de « boucler le budget », pour parler la belle langue parlementaire, paraîtra quelque jour moins impérieuse que la nécessité de ne pas laisser la dégénérescence alcoolique ravager notre admirable race. Et, sans être révolutionnaire, on peut et on doit souhaiter et prévoir le moment où les conditions économiques du travail seront telles que l’ouvrier pourra se constituer un foyer analogue à celui du bourgeois. L’erreur essentielle de notre temps, c’est d’avoir trop cru à l’Ecole. On s’est imaginé qu’en forçant les enfants du peuple à aller s’asseoir sur des bancs depuis l’âge de sept ans jusqu’à celui de douze ou treize, on inculquerait dans leur esprit une loi morale assez forte pour suppléer, avec les axiomes du catéchisme civique, à l’éducation de la famille et à la contrainte de la foi religieuse. Il me paraît que l’expérience est faite et que l’Ecole a fait faillite. Je parle pour les villes. Dans les campagnes, la situation est autre. Le Foyer existe et l’Ecole n’en éloigne pas l’enfant. Mais, à Paris et dans les grands centres, l’ouvrier, qu’il soit marié ou qu’il vive en un faux ménage, ne peut pas être à son foyer, trop étroit, trop peu attrayant, trop malsain. La femme en est également offerte à l’abandon de l’enfant. Celui-ci, quand il n’est pas à l’école, est dans la rue, livré aux hasards dès camaraderies. Tous les dangers y guettent, son âme, parfois préparée au mal et terrain de culture du vice par la dégénérescence héréditaire. Et qui sait si, entre le pauvre enfant et le jeune et redoutable malfaiteur qu’il faut détruire, la voie glissante n’a pas été ouverte ou, tout au moins, élargie par l’incurie et les illusions de notre démocratie ?

Henry Fouquier « Les Apaches », Le Matin, 12 décembre 1900, page 1, extrait

Document n°2 : affiche du Comité de défense des droits du père de famille, 1911 (?)

Pour aller plus loin :

KALIFA Dominique L’encre et le sang – Récits de crimes et société à la Belle Époque Paris, Fayard, 1995, 350 pages

KALIFA Dominique Les bas-fonds : histoire d’un imaginaire, Paris, Éditions du Seuil, coll. « L’univers historique », , 394 pages

PERROT Michelle, « Dans le Paris de la Belle Époque, les « Apaches », premières bandes de jeunes », La lettre de l’enfance et de l’adolescence, 2007/1 (n° 67), p. 71-78, disponible ICI

PIERRET Régis, « Apaches et consorts à l’origine des tribunaux pour enfants », Vie sociale, 2013/4 (N° 4), p. 79-96, disponible ICI

![Image illustrant l'article Manuel_du_vélocipède___publié_[...]Grand_Jacques de Clio Texte](https://clio-texte.clionautes.org/wp-content/uploads/cliotexte/2021/08/manuel-du-velocipede---publie--grand-jacques-440x264.jpeg)