LA PRISE DE LA BASTILLE PAR DES BRIGANDS

Nous donnons ci-dessous un extrait du livre « La Révolution », écrit par l’historien français Louis Madelin (1871-1956). Il décrit comment des « brigands », émules de Cartouche, en vinrent à se ruer sur la Bastille, cet « épouvantail de féerie » :

Dès le matin du 13, l’agitation était extrême : une foule grouillait autour de l’Hôtel de Ville où paraissaient des figures suspectes; un prêtre (fort dévoué aux idées nouvelles) l’abbé Rudemare peint cette cohue où l’on apercevait, dit-il, des « bêtes féroces ». Il y avait aussi là des campagnards armés de bâtons ferrés, fuyant des bandits plus ou moins imaginaires, sans se rendre compte qu’ils renforçaient les bandits très réels. On arborait encore la cocarde verte et on l’imposait à qui ne voulait pas être insulté. Des gardes françaises débandés donnaient Le bras aux « vainqueurs » de la place Louis XV, mettant cependant un certain ordre dans cette anarchie.

Il était par ailleurs évident que les brigands étaient entrés dans la ville; ils avaient pillé des boulangeries, saccagé le garde-meuble, le couvent des Lazaristes, et (vieille rancune satisfaite par les fils de Cartouche) l’hôtel du lieutenant de police. Une bande alla enfoncer les portes de la Force et y délivra de peu intéressants prisonniers qui grossirent cette terrible armée.

Ce dernier exploit parut émouvoir particulièrement la bourgeoisie : il était, de fait, caractéristique d’un mouvement où décidément la politique, suivant l’expression d’un ambassadeur, était pur « prétexte ». Le prévôt des marchands, premier magistrat de la Cité, était perplexe : c’était Flesselles, homme droit, un peu timoré. On lui demandait des armes pour la milice, mais il avait peur que ces armes s’égarassent en des mains dangereuses. Il demanda l’avis de la Cour; elle fit attendre sa réponse qui, enfin, arriva dans la journée du 13 : on pouvait organiser et armer une milice de 12000 hommes. Ce qui nous stupéfie, c’est que cette correspondance entre Flesselles et la Cour ait paru le lendemain, même à des esprits froids, une « malheureuse connivence », susceptible de justifier le massacre du magistrat par le peuple. Quelle subversion dans les esprits révèle l’indignation pour nous incompréhensible devant un fait aussi naturel.

Avant même que fût connue la réponse de Versailles, les « électeurs » avaient commencé à organiser leur milice : tous « ces vagabonds, gens repris pour crimes », jetaient ces bourgeois dans une vraie terreur. Étienne Charavay a résumé d’un mot leurs dispositions à la veille même de la prise de la Bastille : « moins effrayés des projets de la Cour que de ces hommes auxquels on a déjà donné le nom de brigands, ils s’organisent en milice pour leur résister : c’est là l’unique préoccupation. Le mouvement qui, le lendemain, emporta la Bastille, eût peut-être été réprimé par la garde nationale, si son organisation eût eu plus de consistance ».

Il était en effet un peu tard : le 14 au matin, la milice était sans armes. D’autre art, Bezenval, sans ordres de la Cour, maintenait au Champ-de-Mars des troupes qu’un témoin nous peint « tristes, mornes et abattues », telles que deviennent promptement les troupes qu’on a laissé insulter et qu’on fait se morfondre.

En revanche, la populace s’armait : elle avait pris au garde-meuble d’étranges armes, jusqu’à « des piques sarrasines » : le matin du 14, elle se jeta sur les Invalides et s’empara de 27 canons, 1 mortier et de 32000 fusils. D’autre part, les gardes françaises, à qui on avait persuadé que leurs officiers avaient voulu les faire sauter dans leur caserne, brûlaient de se venger. On croyait tout : les légendes du 14 juillet couraient avant même que fût prise la Bastille. Cependant la foule surexcitée cherchait un exploit à accomplir. D’ailleurs elle voulait des armes, et à l’Arsenal, rapporte le bourgeois Pitra, on avait répondu que les poudres avaient été portées à la Bastille. Quelque bandit cria : « A la Bastille » !

La Bastille ! Ce n’était plus guère qu’un épouvantail de féerie. Si des canons s’y apercevaient dans les créneaux, c’est qu’on y tirait traditionnellement des salves les jours de fête : depuis la lointaine Fronde, oncques boulets n’étaient sortis de ces canons. Le faubourg les voyait tous les matins : mais tel était le vertige général, qu’il leur trouva ce matin-là une allure menaçante. I1 députa à l’Hôtel de Ville pour demander qu’on fît retirer les canons suspects. Les « électeurs » envoyèrent à leur tour des délégués au gouverneur de la Bastille, de Launey, aimable homme qui sourit de la plainte, en démontra l’inanité, fit d’ailleurs retirer les canons de leurs embrasures et retint à déjeuner les « électeurs » satisfaits.

Cela ne faisait pas l’affaire des agitateurs : ils cherchaient un prétexte. L’avocat Thuriot dut, sur leur requête, aller, à son tour, visiter la forteresse : Launey le reçut avec la même grâce et lui fit (c’était la meilleure réponse à tant d’appréhensions) passer en revue la petite garnison – 95 Invalides et 30 Suisses. Enfin le gouverneur, comme dernière concession, fit boucher avec des planches les embrasures veuves de leurs canons. Thuriot, à son tour satisfait, s’en alla. Mais la foule, qui déjà battait les murs, ne le suivit pas. Elle était prise de l’envie de détruire quelque chose.

Launey laissa libre l’entrée de la première cour et, ralliant dans l’enceinte extérieure sa petite garnison, fit simplement lever le pont-levis de l’avancée qui donnait accès à « la cour du gouvernement ». On affecta de croire à un branle-bas de combat; il fallait y répondre : deux hommes s’élancèrent, dont un garde française, qui, à coups de haches, brisèrent les chaînes du pont : soudain, il tomba. En un instant la cour fut pleine; un témoin, mêlé à cette foule et fort peu malveillant, affirme encore qu’il ne vit là en grande partie que des « brigands »; apercevant enfin quelques-uns des défenseurs, les assaillants tirèrent sur eux.

Le gouverneur était réellement tenu de faire tirer à son tour. Il se trouvait devant une foule, où figuraient en bonne place des émules de Cartouche, faisant irruption dans l’intérieur d’une forteresse dont il avait la garde. Il fit tirer. Le soir même – pour ennoblir la pitoyable entreprise – on colporta que le gouverneur avait fait porter des paroles de paix à la foule qui s’était avancée, confiante, et avait été mitraillée. Aucun historien n’admet plus cette légende.

La foule, d’abord épouvantée, s’enfuit, puis elle revint à la charge. L’entreprise cependant n’avançait pas : les voleurs de grand’route savent piller une ferme; prendre une forteresse, c’est affaire de soldat.

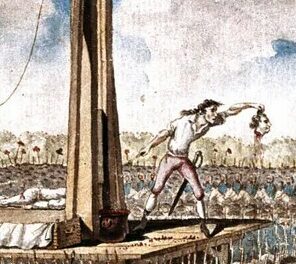

Mais les soldats arrivaient, les gardes françaises soulevés. Leur vue suffit à démoraliser la garnison. Elle entraîna Launey désespéré à capituler : un des « bas officiers » des gardes séditieux, Élie, témoigne lui-même que la Bastille se rendit « sur la parole qu’il donna, foi d’officier français, qu’il ne serait fait aucun mal à personne ». En dépit de quoi (à la vérité en dépit des efforts d’Élie) Launey était massacré quelques minutes après. C’était un homme : assauté, il se défendit et ne tomba que criblé; on le déchiqueta. Le garçon cuisinier Desnot, « qui savait travailler les viandes », coupa la tête; il s’en vantera dix ans pour obtenir une médaille. Le major de Losne-Salbray fut abattu, puis un aide-major, le lieutenant des invalides et un invalide même; on en pendit deux autres.

On a dit assez les scènes de cannibalisme qui suivirent : sachant de quels éléments se mêlait cette foule dite parisienne, nous ne saurions d’ailleurs nous en étonner. Mais la foule parisienne elle-même se sentait maintenant prise de cette fièvre de sang si horriblement contagieuse. Tandis qu’on portait en triomphe les quelques prisonniers délivrés (quatre faussaires, deux fous et un débauché sadique), les défenseurs, traînés dehors, étaient accueillis par des cris d’anthropophages. Et tout à coup Paris, dans la terreur, vit refluer la foule hurlante au-dessus de laquelle, au bout des piques, des têtes éclaboussées de sang, les yeux mi-clos, oscillaient. La foule acclamait les brigands, leur donnant pour des années droit de cité – et déjà droit de domination…

Source : « La Révolution », par Louis Madelin, dans « L’histoire de France racontée à tous » publiée sous la direction de Fr. Funck-Brentano, Paris, Librairie Hachette, 1911, pages 65 à 68.