LA CONQUÊTE DE L’ALGÉRIE : LECTURE D’UN MANUEL D’HISTOIRE DE FRANCE DE 1918

« La Conquête de l’Algérie

l’Algérie appartenait depuis des siècles à des peuples musulmans, d’abord les Arabes, puis les Turcs. Elle était partagée entre des souverains dont les plus puissants étaient le dey d’Alger et les beys d’Oran et de Constantine.

En 1827, le dey d’Alger souffleta d’un coup d’éventail le consul de France qui venait lui demander justice pour un Français. Le gouvernement français réclama vainement une réparation de cet outrage ; à bout de patience, il résolut de chätier le dey.

Le 25 mai 1830 une flotte composée de 104 navires de guerre et de 272 transports partit de Toulon, emportant un corps expéditionnaire de 35000 hommes. Le 14 juin les troupes françaises débarquaient à Alger et le 5 juillet, la ville était prise. La conquête de l’Algérie commençait.

Elle fut longue, coûteuse et sanglante, Le pays était montagneux et facile à défendre, il était peu cultivé, malsain et nos soldats souffraient de privations et de maladies ; enfin, les Arabes se défendaient avec courage contre les infidèles. Le principal chef de la résistance fut Abd-el-Kader qui pendant dix ans nous disputa pied à pied le sol de la patrie. Fait prisonnier, puis rendu à la liberté, il se retira en Orient où il resta jusqu’a sa mort l’ami de la France.

L’Algérie est aujourd’hui la plus belle de nos colonies. »

Source : Cours complet d’Histoire de France, Cours élémentaire, T Naudy & L Rascol, Henry Paulin et Cie Editeur, 1918

Les métis au Sénégal par Albert Londres

En 1927, le célèbre journaliste Albert Londres passe quatre mois en Afrique noire. A son retour, il écrit Terre d’ébène, violent réquisitoire contre la politique coloniale française.

« Robert tout court. Henri tout court. André tout court. Le calendrier y passa tout entier depuis longtemps et plusieurs fois

Les métis ! Les mulots !

Les tout-petits tètent leur négresse de mère.

Le père est là ou n’y est pas. C’est un fonctionnaire, un commerçant, un officier c’est un passant. S’il est là, ce ne sera pas pour longtemps. S’il est absent, ce sera sans doute pour toujours. L’enfant grandira dans la case, la maman nègre étant retournée chez les parents. Le reste du village le regardera comme un paria, se demandant pourquoi ce tète-lait mangera plus tard leur mil. Aucune raison sociale n’interviendra dans ce jugement sommaire. La dépréciation sera instinctive, ni Blanc ni Noir, alors rien du tout La maman se remariera avec un Mandingue. Ses petits frères, eux, auront une race, une famille, une patrie ils seront noirs. Le mulot sera mulot. Il n’aura pas de nom, pas de base, pas de sol à lui où poser ses pieds. Jusqu’au sein qu’il suce qui n’est qu’un cinquante pour cent de lui-même. Il passera sa vie à chercher sa seconde moitié. Quand on les voit, jeunes enfants, ils n’ont pas l’air d’aplomb ils penchent tantôt d’un côté, tantôt de l’autre. Ce sont les laissés-pour-compte d’un tailleur trop pressé. Ceux qui les recueilleront n’oublieront jamais qu’ils n’ont pas été faits sur mesure. Ils flottent.

Ils sont comme ces bateaux-jouets qui voguent dans les bassins municipaux. Dès qu’ils approchent du bord, un bâton les repousse quand ils gagnent le centre, un jet d’eau les inonde. Il en coule des quantités. Les survivants demeurent déteints.

Sans nom, ces demi-sang sont les fils des saints de la religion catholique. La République ne les laisse pas dans la brousse. Non. Quand ils ont sept ans, on les arrache à la calebasse maternelle. On les réunit dans les centres, à l’école des métis. Ils constituent la plus étrange catégorie d’orphelins les orphelins avec père et mère.

Tant que le papa est en Afrique, il ne les abandonne pas. Passe-t-il près de l’école ? Il va les voir, même quand il est rentré, de son dernier congé, marié avec « Madame Blanc ».

On rencontre des métis dans les meilleures maisons, assis entre papa et Madame-à.papa. Le colonial apprit la chose en route, sur le bateau, gentiment, à sa femme. La Française reconnaît que l’aventure est courante, à la colonie, et, comme souvent elle est intelligente, elle accueille l’enfant pendant les séjours.

Dès qu’elle a des bébés blancs, le petit mulot repasse la porte. Pauvres mulots Les fils de leur mère, qui sont noirs, ne sont pas leurs frères les fils de leur père, qui sont blancs, ne sont pas leurs frères. C’est peut-être pour cela, parce qu’ils ont tant cherché à comprendre, qu’ils ont tous de si grands yeux ?

Ceux dont le papa a disparu et qui n’ont rien fait à l’école, on les retrouve dans les villages. La mère est devenue vieille. Ce n’est qu’une négresse dans le pays noir. L’enfant, lui, n’est qu’un prénom. « Tiens dit un Blanc qui passe, c’est le fils d’untel ! » Il lui donne dix sous.

Si c’est une fille et qu’elle soit jolie, les Blancs la connaissent à la ronde. On lui donne cinq francs !

Il en est de plus fortunés. Joseph a son papa. Il mange tous les soirs avec lui, à table, à côté de moi chez la mère Vaisselle. Son papa est acheteur de cacao. Joseph est connu des habitués. On le caresse en passant. A neuf heures, l’acheteur de cacao va le coucher. Joseph est heureux, il ne sait pas encore qu’il y a des bateaux qui ramènent les papas blancs en France !

Plus tard les mâles seront instituteurs et les filles sages-femmes. L’instituteur et la sage-femme se marieront ensemble. Les noces sont parfois magnifiques quand la sage-femme est la fille du gouverneur…

Ces belles conclusions sont rares comme la fraîcheur.

Le métis est profondément malheureux.

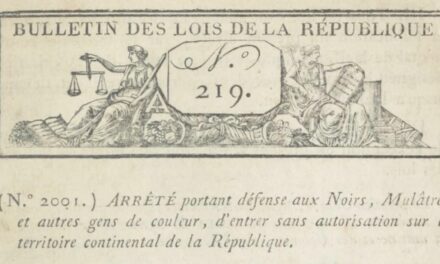

L’école en fait moralement des Français, la loi les maintient au rang de l’indigène. La loi leur interdit de porter le nom de leur père. A vingt ans, la loi les verse dans l’armée noire. Un nègre, parce qu’il est né à Dakar, à Rufisque, à Saint- Louis ou à Gorée, est citoyen français [ces 4 villes avaient alors un statut particulier, différent du reste du Sénégal]. Le fils du général X…, du gouverneur, de l’administrateur en chef, de l’ingénieur, lui, est nègre S’il commet une faute, il sera jugé comme un nègre. Quand il obtiendra une place, il sera payé comme un nègre. Neuf francs par jour d’indemnité au fonctionnaire électeur noir, deux francs cinquante pour le métis. Cent francs par enfant pour l’autre, dix francs pour lui Frappe-t-il à la porte de l’administration ? Il est reçu comme un nègre. Si c’est un nègre de Dakar qui tient le porte-plume, il est chassé comme un chien. Henri qui avait de l’esprit m’a dit « On devrait être fait tout en fesses, ainsi nous aurions plus de place pour recevoir les coups de pied » Le dernier des gnafrons des quatre communes envoie un député devant la Seine; le métis reste dans le Niger. Ils ne sont ni blancs ni noirs, ni français ni africains, ni frisés ni plats, Le malheur est qu’ils soient tout de même quelque chose.

– Si l’on n’était rien, m’a dit Robert. On ne souffrirait pas. Et pourtant, regardez.

Robert m’avait entraîné chez lui, un propre petit logis de Mopti. Robert ouvrait le buffet, tirait les tiroirs. Je croyais qu’il allait mettre le couvert et m’offrir à dîner.

– Regardez ! On mange dans des assiettes on se sert de couteaux, de fourchettes, de cuillers. On boit dans des verres.

– Et cette photo, lui dis-je, lui montrant au mur un général découpé dans un illustré.

– C’est papa.

On les a abandonnés. Là-dessus ils ne disent rien. La chose leur semble naturelle. Ils conçoivent obscurément qu’ils ne sont pas des enfants, mais des accidents, et qu’un accident est toujours malheureux. Toutefois on les a envoyés dans des écoles. Ils ont récité qu’ils étaient fils de Gaulois. On leur a fait porter des souliers, des chemises et des pantalons. Eux-mêmes ont ajouté les lunettes. Il fallait se garder de leur apprendre à lire si l’on ne voulait pas qu’ils vissent le nom de leur père sur les journaux !

Ils ne réclament pas la recherche de la paternité. Un vif sentiment de leur situation les anime. Ils savent qu’ils ne sont qu’un péché originel et en accusent Adam plutôt que sa lignée. Cependant ils ont l’idée de se racheter. Connaissant le respect que l’on doit au vrai Blanc ils ne revendiquent pas d’être fils de leur père. Ce n’est pas le nom du Blanc qu’ils convoitent, loin d’eux cette audace, c’est sa nationalité. Non fils d’Untel, mais fils de Français ! Ainsi ratifient-ils eux-mêmes leur anonymat.

André, Henri, Jacques, Robert, autant que l’on voudra, mais citoyens français !

C’est leur rêve.

– Surtout, disent-ils, que nous sommes les fils de ceux qui ont fait la conquête. C’était dur en ce moment, nos papas ne pouvaient amener leur dame !

Assez de tragique !

Il est un projet qui dort au Palais-Bourbon. Le professeur Girault l’a préparé. Un député, s’il vous plaît, même s’il n’est pas colonial, pour porter cette charte à la tribune ! »

LONDRES, Albert. Terre d’ébène, Paris, (1ère édition 1929) 2000, pp. 70-75

Grande crise et colonies

« La Crise a eu pour résultat de ramener à la terre un certain nombre d’indigènes qui avaient quitté leur village ou leur tribu pour travailler dans les villes, dans les plantations européennes ou même pour ne pas travailler du tout, traînant dans certains centres où la vie est facile. Dans les centres européens, les Noirs qui sont nos auxiliaires: interprètes, écrivains, gardes, domestiques, boutiquiers font maintenant cultiver par leur famille des jardins et des champs pour avoir au moins une partie de leur nourriture assurée.

Dans les pays où on ne faisait plus que de la monoculture comme au Sénégal, où tous les efforts étaient exclusivement consacrés à l’arachide, on revient à la polyculture en étendant les cultures vivrières, désormais indispensables puisque la vente des arachides ne fournit pas suffisamment de ressources pour acheter les matières alimentaires dans les factoreries. L’indigène utilise aussi lui-même les produits qu’il ne vend plus; il tisse son coton et sa laine, il fabrique son huile alimentaire, il utilise les peaux pour faire des coussins et des bibelots qu’il vend aux Européens (…). Il n’est pas jusqu’aux transports des produits agricoles, qui deviennent plus normaux. Dans les périodes de prospérité, ou plutôt de vertige économique, le camion stop allait chercher les arachides, les noix de karité et d’autres produits de faible valeur jusque chez le producteur. Aujourd’hui les animaux porteurs, les antiques caravanes reparaissent. Cela crée des occupations aux convoyeurs, cela stimule l’élevage des animaux de transport et cela permet d’approvisionner en produits vivriers les régions qui ont une mauvaise récolte et qui sont menacés de famine.

En résumé, le Noir de nos colonies africaines a réagi contre la crise beaucoup mieux qu’on ne l’eût pensé a priori. Il a d’abord été pris au dépourvu et désemparé quand les prix de vente des produits d’exportation se sont affaissés, puis à la manière du paysan blanc il s’est replié sur lui-même, il a étendu ses cultures vivrières, il a de nouveau eu recours aux produits de ramassage pour vivre. Il s’est mis a transformer lui-même ses produits. Il pourrait presque se passer de nos comptoirs commerciaux européens. Il souffre surtout de ne plus pouvoir remplir les obligations qu’il a contractées vis-à-vis de l’État colonisateur. Il éprouve les plus grandes difficultés à payer l’impôt. »

Tiré de Auguste Chevalier, « L’agriculture indigène pendant la crise en AOF » , colloque sur « La crise de la production agricole dans les pays tropicaux » (1932)

DISCOURS DE BRAZZAVILLE, 30 JANVIER 1944

Le 30 janvier 1944 s’ouvre à Brazzaville (Congo français) une conférence regroupant les représentants des colonies françaises d’Afrique, en présence de René Pleven, commissaire aux Colonies. Il s’agit de la Conférence africaine française.

De Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République française, ouvre les débats par un discours dont la teneur préfigure, pour beaucoup, la future Union française créée avec la constitution de 1946.

« Si l’on voulait juger des entreprises de notre temps suivant les errements anciens, on pourrait s’étonner que le gouvernement français ait décidé de réunir cette Conférence africaine.

« Attendez ! », nous conseillerait, sans doute, la fausse prudence d’autrefois. « La guerre n’est pas à son terme. Encore moins peut-on savoir ce que sera demain la paix. La France, d’ailleurs, n’a-t-elle pas, hélas ! des soucis plus immédiats que l’avenir de ses territoires d’outre-mer ? ».

Mais il a paru au gouvernement que rien ne serait, en réalité, moins justifié que cet effacement, ni plus imprudent que cette prudence. C’est qu’en effet, loin que la situation présente, pour cruelle et compliquée qu’elle soit, doive nous conseiller l’abstention, c’est, au contraire, l’esprit d’entreprise qu’elle nous commande. Cela est vrai dans tous les domaines, en particulier dans celui que va parcourir la Conférence de Brazzaville. Car, sans vouloir exagérer l’urgence des raisons qui nous pressent d’aborder l’étude d’ensemble des problèmes africains français, nous croyons que les immenses événements qui bouleversent le monde nous engagent à ne pas tarder ; que la terrible épreuve que constitue l’occupation provisoire de la Métropole par l’ennemi ne retire rien à la France en guerre de ses devoirs et de ses droits enfin, que le rassemblement, maintenant accompli, de toutes nos possessions d’Afrique nous offre une occasion excellente de réunir, à l’initiative et sous la direction de M. le commissaire aux Colonies, pour travailler ensemble, confronter leurs idées et leur expérience, les hommes qui ont l’honneur et la charge de gouverner, au nom de la France, ses territoires africains. Où donc une telle réunion devait-elle se tenir, sinon à Brazzaville, qui, pendant de terribles années, fut le refuge de notre honneur et de notre indépendance et qui restera l’exemple du plus méritoire effort français [1] ?

Depuis un demi-siècle, à l’appel d’une vocation civilisatrice vieille de beaucoup de centaines d’années, sous l’impulsion des gouvernements de la République et sous la conduite d’hommes tels que : Gallieni, Brazza, Dodds, Joffre, Binger, Marchand, Gentil, Foureau, Lamy, Borgnis-Desbordes, Archinard, Lyautey, Gouraud, Mangin, Largeau, les Français ont pénétré, pacifié, ouvert au monde, une grande partie de cette Afrique noire, que son étendue, les rigueurs du climat, la puissance des obstacles naturels, la misère et la diversité de ses populations avaient maintenue, depuis l’aurore de l’Histoire, douloureuse et imperméable.

Ce qui a été fait par nous pour le développement des richesses et pour le bien des hommes, à mesure de cette marche en avant, il n’est, pour le discerner, que de parcourir nos territoires et, pour le reconnaître, que d’avoir du cœur. Mais, de même qu’un rocher lancé sur la pente roule plus vite à chaque instant, ainsi l’œuvre que nous avons entreprise ici nous impose sans cesse de plus larges tâches. Au moment où commençait la présente guerre mondiale, apparaissait déjà la nécessité d’établir sur des bases nouvelles les conditions de la mise en valeur de notre Afrique, du progrès humain de ses habitants et de l’exercice de la souveraineté française.

Comme toujours, la guerre elle-même précipite l’évolution. D’abord, par le fait qu’elle fut, jusqu’à ce jour, pour une bonne part, une guerre africaine et que, du même coup, l’importance absolue et relative des ressources, des communications, des contingents d’Afrique, est apparue dans la lumière crue des théâtres d’opérations. Mais ensuite et surtout parce que cette guerre a pour enjeu ni plus ni moins que la condition de l’homme et que, sous l’action des forces psychiques qu’elle a partout déclenchées, chaque individu lève la tête, regarde au-delà du jour et s’interroge sur son destin.

S’il est une puissance impériale que les événements conduisent à s’inspirer de leurs leçons et à choisir noblement, libéralement, la route des temps nouveaux où elle entend diriger les soixante millions d’hommes qui se trouvent associés au sort de ses quarante-deux millions d’enfants, cette puissance c’est la France.

En premier lieu et tout simplement parce qu’elle est la France, c’est-à-dire la nation dont l’immortel génie est désigné pour les initiatives qui, par degrés, élèvent les hommes vers les sommets de dignité et de fraternité où, quelque jour, tous pourront s’unir. Ensuite parce que, dans l’extrémité où une défaite provisoire l’avait refoulée, c’est dans ses terres d’outre-mer, dont toutes les populations, dans toutes les parties du monde, n’ont pas, une seule minute, altéré leur fidélité, qu’elle a trouvé son recours et la base de départ pour sa libération et qu’il y a désormais, de ce fait, entre la métropole et l’Empire, un lien définitif. Enfin, pour cette raison que, tirant à mesure du drame les conclusions qu’il comporte, la France est aujourd’hui animée, pour ce qui la concerne elle-même et pour ce qui concerne tous ceux qui dépendent d’elle, d’une volonté ardente et pratique de renouveau. Est-ce à dire que la France veuille poursuivre sa tâche d’outre-mer en enfermant ses territoires dans des barrières qui les isoleraient du monde et, d’abord, de l’ensemble des contrées africaines ? Non, certes ! Et, pour le prouver, il n’est que d’évoquer comment, dans cette guerre, l’Afrique équatoriale et le Cameroun français n’ont cessé de collaborer de la façon la plus étroite avec les territoires voisins, Congo belge, Nigeria britannique, Soudan anglo-égyptien, et comment, à l’heure qu’il est, l’Empire français tout entier, à l’exception momentanée de l’Indochine, contribue dans d’importantes proportions, par ses positions stratégiques, ses voies de communications, sa production, ses bases aériennes, sans préjudice de ses effectifs militaires, à l’effort commun des Alliés.

Nous croyons que, pour ce qui concerne la vie du monde de demain, l’autarcie ne serait, pour personne, ni souhaitable, ni même possible. Nous croyons, en particulier, qu’au point de vue du développement des ressources et des grandes communications, le continent africain doit constituer, dans une large mesure, un tout. Mais, en Afrique française, comme dans tous les autres territoires où des hommes vivent sous notre drapeau, il n’y aurait aucun progrès qui soit un progrès, si les hommes, sur leur terre natale, n’en profitaient pas moralement et matériellement, s’ils ne pouvaient s’élever peu à peu jusqu’au niveau où ils seront capables de participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires. C’est le devoir de la France de faire en sorte qu’il en soit ainsi.

Tel est le but vers lequel nous avons à nous diriger. Nous ne nous dissimulons pas la longueur des étapes. Vous avez, Messieurs les gouverneurs généraux et gouverneurs, les pieds assez bien enfoncés dans la terre d’Afrique pour ne jamais perdre le sens de ce qui y est réalisable et, par conséquent, pratique. Au demeurant, il appartient à la nation française et il n’appartient qu’à elle, de procéder, le moment venu, aux réformes impériales de structure qu’elle décidera dans sa souveraineté. Mais, en attendant, il faut vivre, et vivre chaque jour c’est entamer l’avenir. Vous étudierez ici, pour les soumettre au gouvernement, quelles conditions morales, sociales, politiques, économiques et autres vous paraissent pouvoir être progressivement appliquées dans chacun de nos territoires, afin que, par leur développement même et le progrès de leur population, ils s’intègrent dans la communauté française avec leur personnalité, leurs intérêts, leurs aspirations, leur avenir.

Messieurs, la Conférence africaine française de Brazzaville est ouverte ».

Source sur le Site de la Fondation Charles-de-Gaulle

[1] De Gaulle évoque ici le ralliement de l’Afrique équatoriale française et du Cameroun à la France libre, qu’effectue le gouverneur du Tchad Félix Éboué (dès le mois d’août 1940). Cet épisode se place avant l’échec de la tentative de prise de contrôle de Dakar par une escadre franco-britannique, en septembre 1940 : l’A.O.F. reste provisoirement fidèle à Pétain.

extrait du même discours

DISCOURS D’OUVERTURE DE LA CONFERENCE DE BRAZZAVILLE (30 janvier 1944)

« Depuis un demi-siècle, à l’appel d’une vocation civilisatrice vieille de centaines d’années, sous l’impulsion des gouvernements de la République et sous la conduite d’hommes tels que Gallieni, Brazza, Dodds, Joffre, Binger, Marchand, Gentil, Foureau, Lamy, Borgnis-Desbordes, Archinard, Lyautey, Gouraud, Mangin, Largeau, les Français ont pénétré, pacifié, ouvert au monde, une grande partie de cette Afrique noire, que son étendue, les rigueurs du climat, la puissance des obstacles naturels, la misère et la diversité de ses populations avaient maintenue, depuis l’aurore de l’Histoire, douloureuse et imperméable.

Ce qui a été fait par nous pour le développement des richesses et pour le bien des hommes, à mesure de cette marche en avant, il n’est, pour le discerner, que de parcourir nos territoires et, pour le reconnaître, que d’avoir du coeur. Mais, de même qu’un rocher lancé sur une pente roule plus vite à chaque instant, ainsi l’oeuvre que nous avons entreprise ici nous impose sans cesse de plus larges tâches. Au moment où commençait la présente guerre mondiale, apparaissait déjà la nécessité d’établir sur des bases nouvelles les conditions de la mise en valeur de notre Afrique, du progrès humain de ses habitants et l’exercice de la souveraineté française.

Comme toujours, la guerre elle-même précipite l’évolution. D’abord par le fait qu’elle fut, jusqu’à ce jour, pour une bonne part, une guerre africaine et que, du même coup, l’importance absolue et relative des ressources, des communications, des contingents d’Afrique, est apparue dans la lumière crue des théâtres d’opérations. Mais ensuite et surtout parce que cette guerre a pour enjeu ni plus ni moins que la condition de l’homme et que, sous l’action des forces psychiques qu’elle a partout déclenchées, chaque individu lève la tête, regarde au-delà du jour et s’interroge sur son destin.

S’il est une puissance impériale que les événements conduisent à s’inspirer de leurs leçons et à choisir noblement, libéralement, la route des temps nouveaux, où elle entend diriger les soixante millions d’hommes qui se trouvent associés au sort de ses quarante-deux millions d’enfants, cette puissance, c’est la France.

En premier lieu parce qu’elle est la France, c’est-à-dire la nation dont l’immortel génie est désigné pour les initiatives qui, par degrés, élèvent les hommes vers les sommets de dignité et de fraternité où, quelque jour, tous pourront s’unir. Ensuite parce que, dans l’extrémité où une défaite provisoire l’avait refoulée, c’est dans ses terres d’outre-mer, dont toutes les populations, dans toutes les parties du monde, n’ont pas, une seule minute, altéré leur fidélité, qu’elle a trouvé son recours et la base de départ pour sa libération, et qu’il y a désormais, de ce fait, entre la Métropole et l’Empire, un lien définitif. Enfin, pour cette raison que, tirant à mesure du drame les conclusions qu’il comporte, la France est aujourd’hui animée, pour ce qui la concerne elle-même et pour ce qui concerne tous ceux qui dépendent d’elle, d’une volonté ardente et pratique de renouveau.

Est-ce à dire que la France veuille poursuivre sa tâche d’outre-mer en enfermant ses territoires dans des barrières qui les isoleraient du monde, et d’abord, de l’ensemble des contrées africaines ? Non, certes ! et pour le prouver, il n’est que d’évoquer comment, dans cette guerre, l’Afrique Equatoriale et le Cameroun français n’ont cessé de collaborer de la façon le plus étroite avec les territoires voisins, Congo belge, Nigeria britannique, Soudan anglo-égyptien, et comment, à l’heure qu’il est, l’Empire français tout entier, à l’exception momentanée de l’Indochine, contribue, dans d’importantes proportions, par ses positions stratégiques, ses voies de communication, sa production, ses bases aériennes, sans préjudice de ses effectifs militaires, à l’effort commun des Alliés. Nous croyons que, pour ce qui concerne la vie du monde de demain, l’autarcie ne serait, pour personne, ni souhaitable, ni même possible. Nous croyons, en particulier, qu’au point de vue du développement des ressources et des grandes communications, le continent africain doit constituer, dans une large mesure, un tout. Mais en Afrique française, comme dans tous les autres territoires où des hommes vivent sous notre drapeau, il n’y aurait aucun progrès qui soit un progrès, si les hommes, sur leur terre natale, n’en profitaient pas moralement et matériellement, s’ils ne pouvaient s’élever peu à peu jusqu’au niveau où ils seront capables de participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires. C’est le devoir de la France de faire en sorte qu’il en soit ainsi. »

Charles de GAULLE, Discours et messages, 1940-1946, Paris, Berger-Levrault, 1946, pp.402-404.

Organisation de l’Afrique colonisée

« Si l’ignorance de la coutume politique, c’est-à-dire des institutions traditionnelles des pays ultramarins, est excusable, même chez les élus autochtones, on ne saurait en dire autant de l’ignorance du droit, sinon de l' »histoire coloniale », qu’ont révélé les débats de l’assemblée de l’Union française. (…)

Plusieurs orateurs de Versailles se sont complu à citer tel traité de protectorat passé entre la France et un chef africain, ils ont oublié seulement un détail, qui est l’essentiel, à savoir que le traité en question établissait un protectorat non pas de droit international, mais de droit interne ; qu’en conséquence, le gouvernement français pouvait légalement, ce qu’il n’a pas manqué de faire, intégrer le protectorat dans un ensemble de modifications qui avaient pour objet d ‘organiser le gouvernement direct de la colonie par des fonctionnaires français, au nom de la République. Ici, les Empires et royaumes furent découpés en cantons, le roi, empereur ou sultan, étant ravalé au rang de simple chef de province ou de chef supérieur quand ce n’était pas pis; là, chez les peuples anarchiques où l’organisation ne dépassait pas le cadre des villages, ceux-ci furent groupés en cantons. Il y a aujourd’hui 3930 cantons en Afrique noire française. C’est peu dire que le canton est une création de l’Administration française . »

Extrait d’un discours de Léopold Sédar Senghor à l’assemblée de l’Union française, en 1954

Voir aussi des textes sur la colonisation française en Afrique au XIXe s. sur cliotexte,

et l’exposition coloniale de 1931 et des chansons.