Dans la mémoire collective, l’innovation industrielle majeure que représente le travail à la chaîne est attachée à la figure légendaire du magnat de l’automobile, Henry Ford. Pourtant, celui-ci s’est inspiré de la parcellisation des tâches déjà mise en œuvre depuis la fin du 19e siècle dans l’industrie de la transformation de la viande, aux abattoirs de Chicago. Dans une Amérique en plein essor démographique et en plein boom industriel, c’est l’alimentation qui a connu les premiers effets de la production de masse standardisée, avant l’automobile ou l’électro-ménager. Rappelons que c’est en 1876 qu’ Henry John Heinz fonde l’entreprise agroalimentaire qui porte son nom…

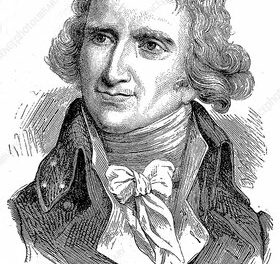

Le texte présenté a été rédigé par Paul Bourget (1852-1935), écrivain français prolifique et académicien célèbre sous la troisième République. Grand voyageur, Paul Bourget est invité aux États-Unis en 1893 et y reste 8 mois. Il séjourne dans la ville de Chicago où se tient l’ Exposition universelle et visite en septembre 1893 les abattoirs de Chicago, baptisé Porcopolis , puisqu’ « un des énormes commerces de cette ville est celui de la viande ». Il en fait une description restée célèbre, à la fois subjugué et horrifié par cette immense tuerie d’animaux de boucherie.

«Un des énormes commerces de cette ville [de Chicago] est celui de la viande. Les gens de Chicago en rougissent un peu. […] Ils sont lassés de s’entendre appeler par leurs détracteurs les habitants de Porcopolis. Ils se plaignent que leur ville soit toujours identifiée, comme on dit ici, avec cette brutale boucherie. […] Elle aspire à ne plus être simplement la fournisseuse de nourriture qui, l’année dernière, par une seule de ces maisons, a dépecé un million sept cent cinquante mille porcs, un million quatre-vingt mille bœufs, six cent vingt-cinq mille moutons. […]

Nous sommes dans le département réservé au dépeçage des porcs. Des centaines d’hommes y besognent que nous n’avons même pas le temps de regarder. Notre guide nous crie de nous effacer et nous voyons passer devant nous des files de porcs qui glissent, les ventres ouverts, leurs pattes de derrière pendues à une tringle le long de laquelle ils roulent du côté d’une voûte où d’autres bêtes attendent par d’innombrables files. Nous avançons, évitant de notre mieux ces étranges rencontres, pour arriver, les pieds englués dans une boue sanguinolente, jusqu’à la plateforme d’où nous verrons le point de départ de tout ce travail qui paraît encore si confus, qui va nous devenir si simple, si facilement intelligible. Les bêtes sont là, dans une espèce de fosse, grouillant et criant, comme si elles avaient la vision de l’horrible machine qui s’approche, et elles ne peuvent pas plus lui échapper qu’un condamné, le cou dans la lunette, à la guillotine. C’est une espèce de croc mobile qu’un homme abaisse, et il saisit une des bêtes par une corde qui leur lie à toutes les deux pieds de derrière. L’animal hurle, la tête pendante, le groin révulsé, ses courtes pattes de devant agitées d’un mouvement spasmodique, et déjà le croc lancé sur une tringle a glissé. Il emporte la misérable proie jusqu’à l’enclos d’à côté, où un autre homme armé d’un long couteau l’égorge au passage, d’un coup si sûr et si profond qu’il ne le répète pas. La bête hurle d’un hurlement plus terrible. Une fusée de sang jaillit, épaisse comme un bras et toute noire. Le groin palpite plus douloureusement, les courtes pattes frémissent plus frénétiquement, et ce spasme d’agonie ne fait qu’accélérer le mouvement du croc qui continue de glisser jusqu’à un troisième belluaire. Ce dernier, d’un geste rapide, détache l’animal. Le croc remonte, et le corps s’abîme dans une espèce de canal-lavoir, rempli d’eau bouillante. Un râteau mécanique s’y démène d’un fébrile mouvement vibratoire. En quelques secondes, il agrippe la bête, il la tourne, la retourne, l’agrippe encore, et il jette le cadavre échaudé à une autre machine laquelle en quelques autres secondes l’a rasé de la hure à la queue. Une minute encore, un autre croc descend et une nouvelle tringle conduit ce qui fut, voici quelques secondes, un animal vivant et souffrant, du côté de cette voûte où j’ai aperçu dès l’entrée tant de dépouilles semblables. Et c’est déjà le tour d’un autre d’être égorgé, rasé, expédié. L’opération est si foudroyante de rapidité qu’on n’a pas le temps de sentir ce qu’elle a d’atroce. On n’a pas le temps de plaindre ces bêtes, pas le temps de s’étonner de la gaieté avec laquelle l’égorgeur, un géant roux, aux épaules larges à porter un bœuf, continue son épouvantable métier. […] Je ne sais qui a dit plaisamment qu’un porc entrait à l’abattoir de Chicago pour en ressortir un quart d’heure après, jambon, saucisson, saucisse, pommade à la graisse et reliure de Bible. C’est l’exagération humoristique, mais à peine chargée, du travail hâtif et minutieux que nous voyons s’accomplir sur les bêtes tuées tout à l’heure devant nous, et la distribution de ce travail, sa précision, sa simplicité, sa suite ininterrompue nous font oublier la férocité, utile mais intolérable, des scènes auxquelles nous avons assisté. »

Paul Bourget, Outre-Mer, Notes sur l’Amérique, Paris, 1895, Tome 1, extraits

Trackbacks / Pingbacks