Devenue depuis le second Empire une terre d’immigration, la France connaît sous la troisième République, à certains moments, des poussées de xénophobie plus ou moins violentes. L’article que nous présentons ici concerne les immigrés italiens de Marseille et de ses environs, particulièrement nombreux dans cette région frontalière de l’Italie.

La rédaction de cet article doit être replacée dans le contexte des rivalités nationales et impérialistes de cette époque, et particulièrement avec la signature du traité du Bardo, en mai 1881, qui fit passer la Tunisie de la tutelle italienne à celle de la France. Cet événement entraîna en juin 1881 des affrontements violents à Marseille entre Français et Italiens, passés à l’histoire sous le nom de Vèpres marseillaises. Elles firent quelques morts et plusieurs centaines de blessés.

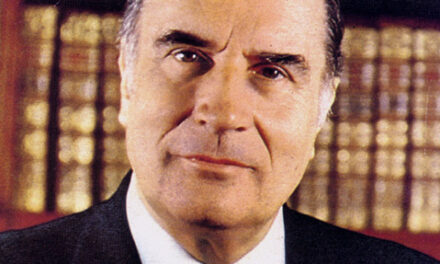

L’ article est publié à peine un mois après les événements dans La revue politique et littéraire du 16 juillet 1881, revue consacrée à des articles de fond destinés à un public cultivé. Son auteur, Anatole Leroy-Beaulieu (1842-1912), est essayiste et historien. Il vient d’être élu professeur d’histoire contemporaine à l’école libre des sciences politiques en 1881.

Au delà d’une tonalité xénophobe, l’article d’Anatole Leroy-Beaulieu est intéressant, car il développe ici des arguments qui ne sont pas si éloignés de ceux utilisés de nos jours, lors des débats sur l’immigration…

- L’angoisse d’une submersion de la France par une immigration massive des Italiens, assimilée à une véritable colonisation, à tel point que « dans un siècle, dans un demi-siècle peut-être tel de nos départements pourra compter autant d habitants étrangers que d’habitants nationaux, et la population ouvrière de nos grandes villes industrielles pourra être en majorité étrangère ».

- L’inquiétude d’une disparition du peuple français causée par « l’affaiblissement de la natalité française », comparée à la vitalité démographique des peuples étrangers voisins. Cela fait « que l’Italie a un trop plein d’hommes qui déborde par-dessus les Alpes ». Inquiétude qui débouchera plus tard sur le développement d’une véritable propagande nataliste.

- En contre-point, la reconnaissance de l’utilité économique de la main d’oeuvre étrangère, les Italiens, mais aussi les Belges ou les Allemandes, nécessaire au développement industriel et économique du pays.

Les colonies d’Italiens en France (extraits)

[…] les principales colonies italiennes sont en Europe et peut-être en France. La Provence en est assurément l’une des plus importantes; et, pour peu que l’immigration d’outre-monts continue, la ville des Phocéens pourra un jour figurer à côté de Trieste, dans les géographies scolaires de la Péninsule, au nombre des grands ports italiens.

Les récents événements de Marseille ont montré que ces « colonies libres» pouvaient, elles aussi,à l’occasion, donner lieu à des préoccupations sérieuses et que, si elles ne grevaient pas le budget de l’État, elles pouvaient parfois alimenter la correspondance de sa diplomatie.

On sait que depuis longtemps, depuis vingt ans surtout, les Italiens, et d’ordinaire les plus pauvres et les plus ignorants, sont fort enclins à passer les Alpes pour aller demander à l’étranger des moyens d’existence qu’ils trouvent difficilement dans leur pays, dont les plus fertiles provinces sont déjà encombrées de population.

Autrefois on ne connaissait guère, en fait d’émigrants italiens, que des chanteurs, des musiciens ambulants et des mendiants pour la plupart enfants, puis des proscrits et des conspirateurs politiques.

Aujourd’hui c’est tout autre chose. L’Italie ne s’est pas seulement mis à nous expédier des modèles d’atelier aux pittoresques costumes : elle nous envoie, chaque année, un contingent toujours grossissant de robustes ouvriers pour la plupart originaires du Piémont ou des provinces septentrionales. C’est ainsi que le nombre des Italiens recensés en France, qui, en 1866, était inférieur à 100 000, s’est, en dix ans, élevé à plus de 165 000, chiffre du recensement de 1870; et il ne serait pas téméraire d’évaluer à 200 000 environ le total des sujets du roi Humbert actuellement en séjour en France.

Un tel chiffre, malgré ses rapides et incessants accroissements, n’aurait pas de quoi beaucoup nous alarmer si ces 200 000 Italiens étaient dispersés sur toute la surface du territoire; mais naturellement il est loin d’en être ainsi. La plus grande partie de la » colonie italienne », puisque colonie il y a, est, pour des raisons évidentes, concentrée dans le midi de la France, dans les régions limitrophes de la Péninsule. Le département des Bouches-du-Rhône seul comptait, en 1876, plus de 60 000 Italiens; peut-être en possédait-il près de 80 000 au moment où ont éclaté les troubles de Marseille; et ces milliers d’Italiens ne sont pas également repartis sur le sol du département; ils sont massés en quelques régions déterminées, dans les villes spécialement ; et,dans ces villes mêmes, ils occupent parfois des quartiers ou des faubourgs particuliers, si bien que sur tel point de la Provence on retrouve, depuis quelques années, le singulier phénomène offert depuis des siècles par ces villes orientales où l’on porte divers costumes et parle différentes langues selon les divers quartiers.

Pour l’homme habitué à suivre 1’enchaînement des faits économiques, cette agglomération d’une nombreuse population étrangère, sur divers points de notre territoire, n’a rien de surprenant. On eût pu, sans être prophète, la prévoir depuis de longues années, car c’est l’effet de lois naturelles, à l’œuvre aujourd’hui même en d’ autres régions de notre patrie que la Provence. Les Italiens ne sont pas seuls à envahir pacifiquement le sol français. Ce qu’ils font au sud-est, les Belges et les Allemands sont déjà en train de le faire au nord-est. Sur toutes nos frontières, sur nos frontières continentales du moins, il y a un courant plus ou moins marqué d’immigration du dehors au dedans. La France, si justement fière de sa forte unité nationale, est probablement l’État de l’Europe qui compte dans son sein la plus forte proportion d’étrangers. À cet égard, notre pays n’est pas sans une lointaine analogie avec les pays de colonisation, avec les nouvelles contrées des deux hémisphères, et cette ressemblance risque de s’accroître d année en année. Dans un siècle, dans un demi-siècle peut-être, tel de nos départements pourra compter autant d habitants étrangers que d’habitants nationaux, et la population ouvrière de nos grandes villes industrielles pourra être en majorité étrangère. Lille ou Marseille pourront se trouver, à cet égard, dans la situation de Buenos-Ayres ou de Montevideo.

La raison de ce phénomène est simple. Ce n’est pas l’espèce d’attraction magnétique qu’exercent sur nombre d’étrangers, sur les plus riches et les plus cultivés particulièrement, la France et Paris; cette attraction, fort réelle du reste, et fort profitable à notre richesse, ne s’exerce guère qu’au profit de Paris et la France n’en bénéficie que grâce à sa capitale. La raison qui attire sur notre territoire, dans les provinces fontières surtout, les ouvriers étrangers, Italiens comme Belges, est d’un autre autre ordre.

C’est le manque d’équilibre entre la population spécifique de la France et la population spécifique des États voisins. La densité de la population est notablement moins grande chez nous que dans les pays qui nous touchent, qu’en Italie, en Allemagne, en Belgique notamment, et cette différence augmente tous les ans, grâce au large et régulier excédent des naissances sur les décès dans les États limitrophes.

Or la population, on le sait, est comme l’eau : elle tend naturellement à reprendre son niveau; une sorte de loi de la pesanteur la porte invinciblement à s’écouler vers les vides et à les combler. L’Italie, par exemple, qui compte vingt-cinq habitants au kilomètre carré de plus que la France, l’Italie a un trop plein d’hommes qui déborde par-dessus les Alpes et se déverse de préférence dans les pays voisins où le niveau de la population est le plus bas.

L’affluence croissante des étrangers en France est ainsi la conséquence d’une loi économique fort simple. Les esprits prévoyants se sont souvent, depuis vingt ou trente ans, inquiétés pour notre avenir national de la diminution progressive de la fécondité de nos familles, de l’affaiblissement de la natalité française. Il y a là évidemment pour nous une cause d’infériorité militaire, politique et industrielle vis-à-vis de concurrents dont, sur toutes nos frontières, les ressources en hommes augmentent, sans comparaison, avec plus de rapidité que les nôtres. Cette altération continue de l’équilibre des forces à notre détriment n’est pas le seul effet de l’état presque stationnaire de la population française : une autre conséquence plus alarmante peut-être pour l’avenir, c’est l’occupation du sol national par des étrangers qui viennent, chez nous, prendre les places laissées vides par nos enfants.

Si ces étrangers venaient en petit nombre, isolément, et se dispersaient régulièrement sur la surface du territoire, ils seraient sans peine absorbés par le fond national, ils ne feraient que nous aider à combler les lacunes de notre population indigène; mais plus ils sont nombreux, plus ils sont agglomérés el moins leur assimilation est aisée. Réunis sur certains points déterminés, vivant en familles, se mariant souvent entre eux, ils forment des groupes compacts et constituent au sein de la population française de véritables colonies, comme les Italiens de Marseille et des Bouches-duRhône.

Les inconvénients politiques d’une pareille situation n’ont pas besoin d cire signalés. Le législateur devra tôt ou tard s’en occuper et trouver, à l’aide des écoles et du service militaire, les moyens de préparer la fusion de ces éléments étrangers dans la nation française. Si on ne cherchait point à la hâter, on courrait le risque de voir l’assimilation devenir avec le temps beaucoup plus difficile.

Certains patriotes jugeront peut-être que la France devrait chercher à mettre obstacle à ce silencieux envahissement de son sol par l’étranger. Quelque inconvénient que puisse avoir cette occupation de plusieurs parties du territoire par des habitants qui ne sont pas des citoyens, qui parfois, comme les Italiens de Marseille, semblent plus prêts à insulter le patriotisme national qu’à en partager les aspirations, nous ne saurions conseiller à notre pays de fermer ses portes aux immigrants du dehors. Ce serait du prohibitionnisme de la pire espèce ; tout calculé, la France aurait plus à perdre qu’à gagner à l’application aux immigrants des mesures réclamées par les protectionnistes contrôles importations étrangères.

A côté du point de vue politique, il y a, en effet, le point de vue économique, et notre prospérité est intéressée à la franchise de celle sorte d’importation humaine, à la libre entrée des travailleurs du dehors. Plus s’accuse la stagnation de la population nationale, plus se fait sentir dans l’industrie ou l’agriculture la raréfaction de la main-d’œuvre, et plus et plus nous avons besoin du secours de nos voisins pour parer à notre déficit intérieur. I1 y a déjà chez nous des catégories de travaux qui ne peuvent plus guère s’accomplir sans auxiliaires étrangers. Personne n’ignore que la plupart de nos chemins de fer ou de nos canaux en construction sont faits aujourd’hui par des ouvriers du dehors, par des Italiens spécialement, et que depuis dix ans les forteresses que nous avons été contraints d’élever sur nos frontières amoindries ont été en grande partie construites par les sujets des États dont elles doivent contenir les troupes. Pour arrêter ce flot toujours montant d’Italiens et autres étrangers, il faudrait suspendre les travaux en cours d’exécution sur le continent comme en Algérie ; les vastes projets de chemins de fer de M. de Freycinet ne sauraient être réalisés sans leur aide.

Belges, Allemands, Espagnols, Italiens, tous ces ouvriers qui du nord ou du sud viennent travailler en France nous sont d’une incontestable utilité. Entre eux et nous il y a échange de services ; ils nous apportent des bras qui nous font défaut et ils remportent des salaires qu’ils ne toucheraient point dans leur pays. Il y a bénéfice pour les deux parties ; mais s’ensuit-il qu’entre les étrangers et les Français ainsi rapprochés il puisse toujours y avoir affection et confiance réciproque? Se leurrer d’un tel espoir serait faire preuve d’une singulière ingénuité. […]

Anatole Leroy-Beaulieu, La revue politique et littéraire, 16 juillet 1881, article « Les colonies d’Italiens en France »