HOMMES DES LUMIÈRES

BEAUMARCHAIS

(Pierre Augustin Caron de) 1732-1799, homme d’affaires (vente d’armes aux insurgés américains), il est l’auteur de la trilogie composée du Barbier de Séville (1775), du Mariage de Figaro (1784) et de La Mère Coupable (1792).

(Le Voltigeur des Lumières, J.-P. de Beaumarchais, Découverte Gallimard, 1996)

« Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie ! (…) Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier ! Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire ; tandis que moi, morbleu ! perdu dans la foule obscure, il m’a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement qu’on en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes ; et vous voulez jouter (…). »

(In Le Mariage de Figaro.)

BOUGAINVILLE

(Louis-Antoine, Comte de Bougainville 1729-1811). Une première croisière de Bougainville, en 1763, a comme objectif d’établir une base solide sur les îles Malouines, que les Anglais ont depuis baptisées Falkland. Les protestations de la cour de Madrid obligent Bougainville à restituer l’archipel à l’Espagne. Il effectue, de 1766 à 1769, le tour du monde à bord de la Boudeuse. Cette expédition, contemporaine de celle de l’Anglais Wallis, est la première grande campagne scientifique que les Français lancent dans le Pacifique, à l’initiative du roi Louis XV et de son ministre Choiseul. Après avoir franchi le détroit de Magellan, Bougainville débarque à Tahiti en avril 1768, quelques mois après le passage de Wallis. Un jeune prince Tahitien nommé Aoturu embarque à bord de la Boudeuse qui retourne vers l’Europe. L’expédition remonte difficilement le long des côtes de l’Australie et de la Nouvelle Guinée et fait escale aux Moluques dans un comptoir hollandais. C’est en mars 1769, après deux ans et sept mois de navigation, que l’expédition rejoint Saint-Malo.

BUFFON

(Georges Leclerc, baron de Montbard, comte de) Directeur des Jardins du Roi (le Jardin des Plantes) de 1739 à 1788, dirige une HISTOIRE NATURELLE dont il rédige une grande partie.

« Parmi les hommes, la société dépend moins des convenances physiques que des relations morales. L’homme a d’abord mesuré sa force et sa faiblesse ; il a comparé son ignorance et sa curiosité ; il a senti que seul il ne pouvait suffire ni satisfaire par lui-même à la multiplicité de ses besoins ; il a reconnu l’avantage qu’il aurait à renoncer à l’usage illimité de sa volonté pour acquérir un droit sur la volonté des autres ; il a réfléchi sur l’idée du bien et du mal, il l’a gravée au fond de son cÏur à la faveur de la lumière naturelle qui lui a été départie par la bonté du Créateur ; il a vu que la solitude n’était pour lui qu’un état de danger et de guerre, il a cherché la sûreté et la paix dans la société, il y a porté ses forces et ses lumières pour les augmenter en les réunissant à celles des autres : cette réunion est de l’homme l’ouvrage le meilleur, c’est de sa raison l’usage le plus sage. En effet, il n’est tranquille, il n’est fort, il n’est grand, il ne commande à l’univers que parce qu’il a su se commander à lui-même, se dompter, se soumettre et s’imposer des lois ; l’homme en un mot n’est homme que parce qu’il a su se réunir à l’homme. »

(In Discours sur la nature des animaux : la société humaine.)

CONDORCET

(Nicolas de Caritat, Marquis de) 1743-1794, mathématicien, éditeur des Ïuvres complètes de Voltaire, auteur en 1793 d’une ESQUISSE D’UN TABLEAU GÉNÉRAL DES PROGRÉS DE L’ESPRIT HUMAIN. Il se suicide dans sa cellule en 1794 pour échapper à la Terreur.

D’ALEMBERT

Était le fils naturel du Chevalier Destouches et de Mme de Tencin, nonne en rupture de couvent, ancienne maîtresse du Régent, qui, trouvant que les enfants faisaient désordre chez une femme du bon monde, l’exposa sur les marches de l’église Saint-Jean-Le-Rond. L’enfant fut recueilli par une femme Rousseau, épouse d’un vitrier, que le mathématicien considéra toujours comme sa véritable mère et chez laquelle il continua de vivre jusqu’à son emménagement en 1765 auprès de son grand amour (platonique), Julie de Lespinasse, comme lui enfant illégitime, demi-sÏur de Mme du Deffand, dont elle est la dame de compagnie.

« Pour peu qu’on considère avec des yeux attentifs le milieu du siècle où nous vivons, il est bien difficile de ne pas apercevoir qu’il s’est fait à plusieurs égards un changement bien remarquable dans nos idées (…). Notre siècle s’est donc appelé par excellence le siècle de la Philosophie (…). Si on examine sans prévention l’état actuel de nos connaissances, on ne peut disconvenir des progrès de la philosophie parmi nous. La science de la nature acquiert de jour en jour de nouvelles richesses : la géométrie, en reculant ses limites, a porté son flambeau dans les parties de la physique qui se trouvaient le plus près d’elle : le vrai système élu du monde a été connu, développé, perfectionné (…). Ainsi depuis les principes de sciences profanes jusqu’aux fondements de la révélation, depuis la métaphysique jusqu’aux matières du goût, depuis la musique jusqu’à la morale, depuis les disputes scolastiques des théologiens jusqu’aux objets du commerce, depuis les droits des princes jusqu’à ceux des peuples, depuis la foi naturelle jusqu’aux lois arbitraires des nations, en un mot depuis les questions qui nous touchent davantage jusqu’à celles qui nous intéressent le plus faiblement, tout a été discuté, analysé, agité du moins (…). »

(In Essai sur les éléments de philosophie ou sur les principes des connaissances humaines, 1759)

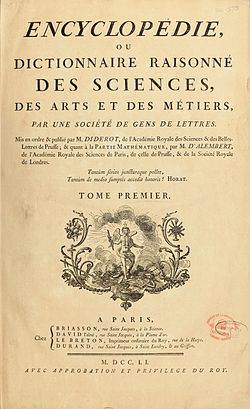

DIDEROT Denis

Né en 1713 (le 5 octobre) à Langres d’un père maître coutelier qui le destine à l’habit ecclésiastique pour sauver quelques bénéfices qui se trouvaient dans la famille. Envoyé suivre ses études en Sorbonne, il abandonne la carrière religieuse et se marie, renié par son père, il donne des cours particuliers pour vivre et se transforme ainsi en compilateur méthodique, travaillant en sous-main pour des éditeurs parisiens. commence sa carrière littéraire en étant engagé par un éditeur parisien en 1743 pour traduire l’Histoire de Grèce de l’auteur anglais Temple Stanyan. Les traducteurs de langue moderne sont alors rares, la bohème littéraire sachant mieux le latin et le grec que les langues qui se parlent en Europe. En 1745, il publie chez Durand des « Pensées Philosophiques » aussitôt condamnées par le Parlement, qui lui font un nom dans les milieux philosophiques de la capitale, l’éditeur Briasson confie alors à Diderot la traduction du « Dictionnaire universel de Médecine, de chirurgie, de Chimie, d’Histoire Naturelle, etc. » de l’anglais Robert James. La même année le libraire Le Breton obtient privilège royal pour la publication en français de la CyclopÏdia parue en 1728 à Londres sous la plume d’Ephraïm Chambers. Le Breton s’associe à deux autres éditeurs, David l’aîné et Briasson et confie la traduction à un mathématicien fumeux, l’abbé Gua de Malves. Celui-ci, avant d’abandonner l’affaire en 1747, se fait assister d’un collègue mathématicien, Jean Le Rond d’Alembert, membre de l’Académie des Sciences et d’un polygraphe déjà éprouvé dans ce genre d’expérience, Denis Diderot. En 1748, Diderot se fait une réputation d’écrivain sulfureux en publiant les « Bijoux Indiscrets« , où il fait parler des sexes de femmes. L’année suivante, il réfléchit sur l’origine sensorielle des connaissances et sur la révélation divine dans sa « Lettre sur les Aveugles, à l’usage de ceux qui voient« . Cet ouvrage lui vaut un internement au donjon de Vincennes. La publication de l’Encyclopédie, deux fois suspendue, s’étale de 1751 à 1772. En 1779, Diderot fait un voyage en Russie pour remercier l’impératrice Catherine II de la protection qu’elle accorde aux philosophes français. Diderot est l’auteur de « Jacques le fataliste » et du « Neveu de Rameau« . Ses « Salons » en font l’un des fondateurs de la critique d’art.

LE BON SAUVAGE : « Puis s’adressant à Bougainville, le vieillard tahitien ajouta: « Et toi, chef des brigands qui t’obéissent, écarte promptement ton vaisseau de notre rivage. Nous sommes innocents, nous sommes heureux et tu ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature et tu as tenté d’effacer de nos âmes son caractère ; ici, tout est à tous et tu nous a prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien »(…) »

(In Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, 1774, publication posthume en 1796)

DU DEFFAND

(Marie de Vichy-Chamrond, Marquise), 1697-1780, tient un salon dans le couvent où elle s’est retirée après être devenue aveugle ; elle entretient avec Voltaire une abondante correspondance.

Du MARSAIS

(César Chesneau), 1676-1756, avocat et éducateur, rédacteur, dans l’Encyclopédie, des articles consacrés à la Grammaire ainsi que de l’article PHILOSOPHIE.

FURETIERE Antoine

Écrivain français du XVIIème siècle, auteur du « Roman Bourgeois » et du « Dictionnaire Universel, contenant généralement tous les mots français, tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts…« , (1689). Fatigué d’attendre la publication du dictionnaire de l’Académie Française, il exerce sa curiosité sociale en répertoriant tous les mots qu’il a lus ou entendus, conservant ainsi les seules références qui nous restent à des mots perdus ou dont l’usage s’est modifié. Le dictionnaire de Furetière contient quarante mille mots recouvrant la philosophie, la chimie, la botanique, deux cent cinquante activités, métiers et professions décrites avec détail. Avant Victor Hugo, Furetière met « un bonnet rouge au dictionnaire » en recueillant les mots du parler populaire, absents du dictionnaire de l’Académie, publié en 1694, un mois après le « Dictionnaire des Arts et des Sciences » de Thomas Corneille, première encyclopédie technique d’un bon niveau, qui ne se contente pas de répertorier la terminologie mais s’efforce d’établir des liens entre les mots.

GRIMM

(Friedrich-Melchior), 1732-1807, baron allemand, ami des encyclopédistes, publie à Paris une CORRESPONDANCE LITTÉRAIRE, destinée à renseigner les cours d’Europe sur la vie intellectuelle et artistique à Paris.

HELVETIUS

(Claude-Adrien), 1720-1771, fermier général, soutien financier des philosophes et des encyclopédistes.

HOLBACH

(Paul Thiry, baron d’), 1723-1789, ami des encyclopédistes qu’il soutient de sa fortune, auteur d’un ouvrage matérialiste et athée, LE SYSTEME DE LA NATURE.

LA PÉROUSE

(Jean François Galaup, 1741-1788). Il reçut en 1785 le commandement de deux navires, la Boussole et l’Astrolabe, avec lesquels il devait compléter l’exploration du Pacifique. Le roi Louis XVI lui-même avait mis la main aux instructions du voyage. Parti de Brest le 1er août 1785, l’expédition reconnaît un an plus tard les côtes de l’Alaska. Le naufrage des canots, envoyés pour explorer une passe, fait périr vingt et un officiers et marins. Après avoir longé les côtes de Californie, les navires français explorent les côtes de la mer du Japon et abordent au port russe de Petropavlovsk. En novembre 1787, aux îles Samoa, treize marins sont tués par les indigènes, dont le second de l’expédition, Fleuriot de Langle. En février 1788, l’expédition relâche à Botany Bay, où les Anglais viennent de s’installer. A partir de là, on n’a plus aucune nouvelle des deux navires de La Pérouse. En septembre 1791, une mission de recherche est confiée à Bruny d’Entrecasteaux et à Huon de Kermadec, à bord de la Recherche et de l’Espérance. Mais les marins français ne retrouvent aucune trace de leurs compatriotes disparus. Le scorbut et la dysenterie finissent par avoir raison de cette expédition. Il faut attendre 1826 pour qu’une nouvelle campagne soit lancée, sous les ordres de Dumont d’Urville. Un capitaine anglais, Peter Dillon, a réussi à mettre la main, aux îles Fidji sur une épée dont la garde est gravée aux initiales de La Pérouse. C’est dans l’île de Vanikoro que Dumont d’Urville retrouve les traces du naufrage de la Boussole et de l’Astrolabe.

LOCKE John

« La liberté naturelle de l’homme, c’est de ne reconnaître sur terre aucun pouvoir qui lui soit supérieur, de n’être assujetti à la volonté ou à l’autorité législative de personne (…). La liberté de l’homme en société, c’est de n’être soumis qu’au seul pouvoir législatif établi d’un commun accord avec l’État, et de ne reconnaître aucune autorité ni aucune loi en dehors de celles que crée ce pouvoir, conformément à la mission qui lui est confiée (…). Il est clair, dès lors, que la monarchie absolue, considérée par certains comme le seul gouvernement au monde, est en fait incompatible avec la société civile (…). La grande fin pour laquelle les hommes entrent en société, c’est de jouir de leurs biens dans la paix et la sécurité. Or, établir des lois dans cette société constitue le meilleur moyen pour réaliser cette fin. Par suite, dans tous les États, la première et fondamentale loi positive est celle qui établit le pouvoir législatif (…). Et aucun édit, quelle que soit sa forme ou la puissance qui l’appuie, n’a la force obligatoire d’une loi s’il n’est approuvé par le pouvoir législatif, choisi et désigné par le peuple (…). »

(In John Locke, Essai sur le Pouvoir Civil, 1690.)

MALESHERBES

Chrétien Guillaume Lamoignon de Malesherbes, né en 1721, était le fils du Chancelier de France (de 1750 à 1763). Entré en 1750 à la direction de la Librairie royale, il en démissionne en 1763, au moment de la disgrâce de son père. Pendant les treize années qu’il a détenu cette charge, Malesherbes s’est efforcé de permettre la diffusion et le rayonnement de la pensée française. Mais son action, en dépit de son habileté, est sans cesse entravée par les pressions qu’exercent les ministres et la Cour, et par les initiatives des parlementaires, qui condamnent certains ouvrages à être brûlés sur les marches du Palais. Malesherbes ne peut rien faire en 1752 pour empêcher l’interdiction de l’Encyclopédie. Il s’efforce de faire lever l’interdiction, puis participe, clandestinement, à la publication des derniers volumes. Au besoin, Malesherbes négocie avec les auteurs imprudents la suppression d’un mot ou d’une phrase. S’il n’y parvient pas, il fait publier des versions dont les passages équivoques sont éliminés. Dans l’exemplaire de « La Nouvelle Héloïse » de Jean-Jacques Rousseau destiné à la marquise de Pompadour, il fait ôter cette phrase : « La femme d’un charbonnier est plus digne de respect que la maîtresse d’un prince. » L’État ne peut empêcher les ouvrages d’être imprimés en Hollande, il doit admettre en France des contrefaçons. Le Directeur de la Librairie ne peut non plus éviter, en 1759, la destitution de Tercier, qui cumulait la charge de premier Commis des Affaires Étrangères et celle de Censeur de la Librairie. Mis en cause par le Parlement pour avoir laissé passer l’ouvrage de Helvetius intitulé « De l’Esprit« , Tercier est éliminé par Choiseul parce qu’il participe au « secret du roi ».

En 1770, Malesherbes est chargé de porter devant le roi Louis XV les remontrances du Parlement de Paris. Mais Louis XV supprime les Parlements. Malesherbes ne revient de son exil provincial qu’en 1775, au début du règne de Louis XVI, pour devenir Secrétaire de la Maison du Roi. L’ambition de Malesherbes, comme celle de Turgot, est de réformer la Monarchie : l’abolition de la question préalable et des lettres de cachet, l’égalité civile pour les Protestants et la suppression de la censure. Mais Malesherbes démissionne en avril 1776, après moins d’un an passé aux affaires. Il accompagne Turgot dans sa chute, mais de son plein gré. De mai 1787 à août 1788, Malesherbes revient au ministère, sans portefeuille, alors que son cousin Lamoignon est Garde des Sceaux. En 1787, Louis XVI finit par consentir à accorder un état-civil aux Protestants. En dépit des inquiétudes de certaines âmes catholiques, cette réforme est plutôt bien acceptée. Elle ne va pas cependant jusqu’à autoriser le culte public aux gens de la religion et elle n’accorde pas de droits civils aux réformés. Le silence de l’édit sur ce point n’empêche pas une dizaine de Protestants (Barnave, Rabaut Saint-Étienne) d’être élus députés aux États-Généraux. C’est en mai 1788 seulement que le roi signe un édit supprimant la question préalable et l’usage de la sellette. Mais quand commence la Révolution le Parlement n’a pas encore enregistré cet édit, qui n’a donc jamais été appliqué. En 1792, Malesherbes se propose pour être l’avocat de louis XVI lors de son procès devant la Convention Nationale. Arrêté en décembre 1793, il est guillotiné le 22 avril 1794, avec sa fille et son gendre.

« M’est-il permis de vous dire ce que je pense de nos ministres renvoyés ? Le Malesherbes est un sot, bon homme, sans talent, mais modeste, qui n’avait accepté sa place que par faiblesse ; par lui-même, il n’aurait fait ni bien ni mal ; il eût voulu le bien, mais il ne savait comment s’y prendre ; il aurait fait le mal qu’on lui aurait fait faire, faute de lumière et par déférence pour ses amis. La preuve qu’il en a donnée a été de se charger de parler à la reine contre M. de Guines, ce qui n’aurait pas été de son devoir, quand il aurait été persuadé que cet ambassadeur était coupable. C’était l’affaire de M. de Vergennes, qui fut bien aise de ne pas se compromettre, et le Turgot se servit de son ascendant sur ce pauvre homme pour lui faire faire cette sotte démarche ; il ne s’en repent pas, parce qu’il ne lui en coûte que sa place, dont il est ravi d’être débarrassé. »

(Citation de la Marquise du Deffand, Lettre à Horace Walpole)

Voir aussi : Badinter Elisabeth, Les Remontrances de Malesherbes, Flammarion Paris, 1985.

MONTESQUIEU

(Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de), 1689-1755, parlementaire bordelais, entre en littérature en 1721 avec les LETTRES PERSANES, son principal ouvrage de morale politique, L’ESPRIT DES LOIS, est interdit en 1748.

QUESNAY

(François), 1694-1774, médecin, collaborateur de l’Encyclopédie pour les articles d’économie. Il prône le libéralisme économique (« laissez-faire, laissez-passer »). Ses écrits, rassemblés dans le recueil intitulé « Physiocratie » donnent son nom à l’école des PHYSIOCRATES.

« (…) Cependant tout commerce doit être libre, parce qu’il est de l’intérêt des marchands de s’attacher aux branches du commerce extérieur les plus sûres et les plus profitables. Il suffit au gouvernement de veiller à l’accroissement des revenus et des biens du royaume, de ne point gêner l’industrie, (…) de supprimer les prohibitions et les empêchements préjudiciables au commerce intérieur et au commerce réciproque extérieur (…) »

(In article GRAINS de l’Encyclopédie)

ROUSSEAU

Jean-Jacques, 1712 – 1778, philosophe genevois, auteur d’opéras (le Devin de Village), d’un roman sentimental (La Nouvelle Héloïse, 7 volumes, 1761). Il abandonne ses enfants et rédige l’ÉMILE, traité d’éducation, il exalte la liberté politique des Cantons suisses mais vit et meurt en France, à Ermenonville.

« La patrie ne peut subsister sans la liberté, ni la liberté sans la vertu, ni la vertu sans les citoyens : vous aurez tout si vous formez des citoyens (…). Or, former des citoyens n’est pas l’affaire d’un jour ; et pour les avoir hommes, il faut les instruire enfants. (…) »

(In l’ENCYCLOPÉDIE, Article Économie Politique)

VAUVENARGUES

(1715-1747). Luc de Clapiers est né à Aix en Provence le 5 août 1715. Son père, Joseph, est premier consul d’Aix pendant l’épidémie de peste de 1720. Pour avoir été le seul des membres du Parlement à n’avoir pas fui la ville, sa seigneurie de Vauvenargues est érigée en marquisat. A partir de 1735, Vauvenargues est officier au Régiment du Roi, Infanterie. Il se lie d’amitié avec un autre aixois, le marquis de Mirabeau, économiste et auteur de l’Ami des Hommes, père du tribun.

Vauvenargues, en dépit d’une santé fragile, participe à la campagne d’Italie pendant la guerre de succession de Pologne, puis à la campagne de Bohème de 1741-42, pendant la guerre de succession d’Autriche. A son retour de Prague, il entre en relation épistolaire avec Voltaire qui lui écrit « le grand, le pathétique, le sentiment, furent mes premiers maîtres, vous êtes le dernier. » En 1743, Vauvenargues participe à la campagne de Flandres et à la bataille de Dettingen, mais il quitte peu après l’armée pour se consacrer à l’écriture. Son œuvre principale, l’Introduction à la Connaissance de l’Esprit Humain, est publiée pour la première fois en 1746. Elle fait une très forte impression sur les philosophes. Atteint d’une infection à la jambe consécutive aux blessures de la campagne de Bohème, Vauvenargues meurt le 28 mai 1747.

« Nous sommes trop inattentifs, ou trop occupés de nous-mêmes pour nous approfondir les uns les autres. Quiconque a vu des masques dans un bal, danser amicalement ensemble, et se tenir par la main sans se connaître, pour se quitter le moment d’après, et ne plus se voir ni se regretter, peut se faire une idée du monde. »

(In Maximes et réflexions, CCCXXX)

VOLTAIRE

(François Marie Arouet, dit) 1694-1778, homme d’affaires avisé, en digne fils d’un notaire parisien, il débute comme poète mondain. Une altercation avec un rejeton de la grande noblesse lui vaut les honneurs de la Bastille et les douleurs de l’exil en Angleterre. Il en revient avec les Lettres Philosophiques, où se révèlent son admiration pour John Locke et pour les institutions britanniques. La protection de la marquise de Pompadour lui permet de faire donner à Paris ses grandes tragédies. Il est, en 1750, l’invité du roi de Prusse Frédéric II, mais les deux hommes ne s’entendent pas bien. À partir de 1754, il s’installe à Ferney, près de Genève. Il se fait le défenseur véhément des victimes de l’intolérance religieuse et juridique. Il refuse de prendre part au projet de l’Encyclopédie, pour des raisons tactiques qui lui font préférer un dictionnaire philosophique portatif. On le considére cependant comme le chef des philosophes.

Quelques extraits de VOLTAIRE (François Marie Arouet dit Voltaire, 1694-1778)

« Jamais vingt volumes in-folio ne feront de révolution ; ce sont les petits livres portatifs à trente sous qui sont à craindre. Si l’Évangile avait coûté douze cents sesterces, jamais la religion chrétienne ne se serait établie. »

(In lettre à d’Alembert, 5 avril 1766)

« Il en a coûté, sans doute, pour établir la Liberté en Angleterre ; c’est dans des mers de sang qu’on noyé l’idole du pouvoir despotique ; mais les Anglais ne croient point avoir acheté trop cher de bonnes lois.

Les autres nations n’ont pas eu moins de troubles, n’ont pas versé moins de sang qu’eux ; mais ce sang qu’elles ont répandu pour la cause de la liberté n’a fait que cimenter leur servitude. »

(In Lettres Philosophiques, Huitiesme lettre, 1734)

« Le commerce, qui a enrichi les citoyens en Angleterre, a contribué à les rendre libres, et cette liberté a étendu le commerce à son tour ; de là s’est formée la grandeur de l’État ; c’est le commerce qui a établi peu à peu les forces navales, par qui les Anglais sont les maîtres des mers. (…) Aussi le cadet d’un pair du royaume ne dédaigne point le négoce.

Milord Townshend, ministre d’État, a un frère qui se contente d’être marchand dans la Cité. Dans le temps que milord Oxford gouvernait l’Angleterre, son cadet était facteur à Alep, d’où il ne voulut pas revenir, et où il est mort. (…)

En France est marquis qui veut ; et quiconque arrive à Paris du fond d’une province avec de l’argent à dépenser et un nom en ac ou en ille, peut dire « un homme comme moi, un homme de ma qualité », et mépriser souverainement un négociant ; le négociant entend lui-même si souvent parler avec dédain de sa profession qu’il est assez sot pour en rougir ; je ne sais pourtant lequel est le plus utile à un État, ou un seigneur bien poudré qui sait précisément à quelle heure le roi se lève, à quelle heure il se couche, et qui se donne des airs de grandeur en jouant le rôle d’esclave dans l’antichambre d’un ministre, ou un négociant qui enrichit son pays, donne de son cabinet des ordres à Surate et au Caire, et contribue au bonheur du monde. »

(In Lettres Philosophiques, X. sur le commerce)

« Chaque homme, dans le fond de son cœur, a droit de se croire entièrement égal aux autres hommes ; il ne s’ensuit pas de là que le cuisinier d’un cardinal doive ordonner à son maître de lui faire à dîner ; mais le cuisinier peut dire: « je suis homme comme mon maître, je suis né comme lui en pleurant ; il mourra comme moi dans les mêmes angoisses et les mêmes cérémonies. Nous faisons tous deux les mêmes fonctions animales. Si les Turcs s’emparent de Rome, et si alors je suis cardinal et mon maître cuisinier, je le prendrai à mon service ». Et ce discours est raisonnable et juste ; mais en attendant que le grand Turc s’empare de Rome, le cuisinier doit faire son devoir, ou toute société humaine est pervertie. »

(In Dictionnaire Philosophique Portatif – article Égalité)

Contre l’esclavage

« En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n’ayant plus que la moitié de son habit, c’est-à-dire d’un caleçon de toile bleue ; il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite.

» Eh ! mon Dieu! lui dit Candide en hollandais, que fais-tu là, mon ami, dans l’état horrible où je te vois ? – J’attends mon maître, M. Vanderdendur, le fameux négociant, répondit le nègre. – Est-ce M. Vanderdendur, dit Candide, qui t’a traité ainsi ? – Oui, monsieur, dit le nègre, c’est l’usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l’année. Quand nous travaillons aux sucreries, et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main ; quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe : je me suis trouvé dans les deux cas. C’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit dix écus patagons sur la côte de Guinée, elle me disait : » Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux ; tu as l’honneur d’être esclave de nos seigneurs les blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. » Hélas ! je ne sais pas si j’ai fait leur fortune, mais ils n’ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les perroquets sont mille fois moins malheureux que nous ; les fétiches hollandais qui m’ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d’Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste ; mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de germain. Or vous m’avouerez qu’on ne peut pas en user avec ses parents d’une manière plus horrible. »

(Voltaire, « Candide ou l’optimisme« , 1759.

in Voltaire, Candide, Paris, Librio, 2003 (1759), Ch. XVIII, p. 54-5)

« Ce n’est donc plus aux hommes que je m’adresse, c’est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les hommes et de tous les temps : s’il est permis à de faibles créatures perdues dans l’immensité, et imperceptibles au reste de l’univers, d’oser te demander quelque chose, à toi qui as tout donné, à toi dont les décrets sont immuables comme éternels. Daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre nature ; que ces erreurs ne fassent point nos calamités. Tu ne nous a point donné un coeur pour nous haïr, et des mains pour nous égorger ; fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d’une vie pénible et passagère ; que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux, et si égales devant toi, que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution ; que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil ; que ceux qui couvrent leur robe d’une toile blanche pour dire qu’il faut t’aimer ne détestent pas ceux qui disent la même chose sous un manteau de laine noire ; (…)

Puissent tous les hommes se souvenir qu’ils sont frères ! Qu’ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit du travail et de l’industrie paisible ! Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas, ne nous déchirons pas les uns les autres dans le sein de la paix, et employons l’instant de notre existence à bénir également, en mille langages divers, depuis Siam jusqu’à la Californie, ta bonté qui nous a donné cet instant. »

(In Traité sur la tolérance à l’occasion de la mort de Jean Calas, 1763)

Les philosophes français et l’Angleterre.

« La nation anglaise est la seule de la Terre qui soit parvenue à régler le pouvoir des rois en leur résistant, et qui, d’efforts en efforts, ait enfin établi ce gouvernement sage où le prince tout-puissant pour faire du bien a les mains liées pour faire du mal ; où les seigneurs sont grands sans insolence et sans vassaux, et où le peuple partage le gouvernement sans confusion. La Chambre des lords et celle des communes sont les arbitres de la nation, le roi est le surarbitre (…).

Le but du gouvernement d’Angleterre n’est point la brillante folie de faire des conquêtes mais d’empêcher que ses voisins n’en fassent; ce peuple n’est pas seulement jaloux de sa liberté, il l’est encore de celle des autres. Les Anglais étaient acharnés contre Louis XIV, uniquement parce qu’ils lui croyaient de l’ambition. »

In Voltaire, Lettres philosophiques ou Lettres anglaises, VIII 1734.

De la Hollande

« Ce petit État de sept provinces unies, pays stérile, malsain, et presque submergé par la mer, était, depuis environ un demi-siècle, un exemple presque unique sur la terre de ce que peuvent l’amour de la liberté et le travail infatigable. Ces peuples pauvres, peu nombreux, bien moins aguerris que les moindres milices espagnoles, et qui n’étaient comptés encore pour rien dans l’Europe résistèrent à toutes les forces de leur maître et de leur tyran Philippe II, éludèrent les desseins de plusieurs princes, qui voulaient les secourir pour les asservir, et fondèrent une puissance, que nous avons vu balancer le pouvoir de l’Espagne même. Le désespoir qu’inspire la tyrannie les avait d’abord armés : la liberté avait élevé leur courage, et les princes de la maison d’Orange en avaient fait d’excellents soldats. A peine vainqueurs de leurs maîtres, ils établirent une forme de gouvernement qui conserve, autant qu’il est possible, l’égalité, le droit le plus naturel des hommes.

La douceur de ce gouvernement et la tolérance de toutes les manières d’adorer Dieu, dangereuse peut-être ailleurs, mais là nécessaire, peuplèrent la Hollande d’une foule d’étrangers, et surtout de wallons, que l’inquisition persécutait dans leur patrie, et qui d’esclaves devinrent citoyens. »

Voltaire, Le siècle de Louis XIV, tome premier, Londres, éd. Dodsley, 1752, p. 23-4.

sur books.google.com

Encore de la Hollande…

(20 juin 1672) « Utrecht [en Hollande] envoya ses clefs, et capitula avec toute la province qui porte son nom. Louis fit son entrée triomphale dans cette ville, menant avec lui son grand aumônier, son confesseur et l’archevêque titulaire d’Utrecht.

On rendit avec solennité la grande église aux catholiques. L’archevêque, qui n’en portait que le vain nom, fut pour quelque temps établi dans une dignité réelle. La religion de Louis XIV faisait des conquêtes comme ses armes. C’était un droit qu’il acquérait sur la Hollande, dans l’esprit des catholiques.

Les provinces d’Utrecht, d’Overissel, de Gueldre, étaient soumises : Amsterdam n’attendait plus que le moment de son esclavage ou de sa ruine. Les juifs qui y sont établis s’empressèrent d’offrir à Gourville, intendant et ami du prince de Condé, deux millions de florins pour se racheter du pillage.

Déjà Naerden, voisine d’Amsterdam, était prise. Quatre cavaliers allant en maraude s’avancèrent jusqu’aux portes de Muiden, où sont les écluses qui peuvent inonder le pays, et qui n’est qu’à une lieue d’Amsterdam. Les magistrats de Muiden, éperdus de frayeur, vinrent présenter leurs clefs à ces quatre soldats ; mais enfin, voyant que les troupes ne s’avançaient point, ils reprirent leurs clefs et fermèrent les portes. Un instant de diligence eût mis Amsterdam dans les mains du roi. Cette capitale une fois prise, non seulement la république périssait, mais il n’y avait plus de nation hollandaise, et bientôt la terre même de ce pays allait disparaître. Les plus riches familles, les plus ardentes pour la liberté, se préparaient à fuir aux extrémités du monde, et à s’embarquer pour Batavia [actuelle Djakarta, en Indonésie… Donc effectivement à l’autre bout du monde]. On fit le dénombrement de tous les vaisseaux qui pouvaient faire ce voyage, et le calcul de ce qu’on pouvait embarquer. On trouva que cinquante mille familles pouvaient se réfugier dans leur nouvelle patrie. La Hollande n’eût plus existé qu’au bout des Indes orientales : ses provinces d’Europe, qui n’achètent leur blé qu’avec leurs richesses d’Asie, qui ne vivent que de leur commerce, et, si on l’ose dire, de leur liberté, auraient été presque tout à coup ruinées et dépeuplées. Amsterdam, l’entrepôt et le magasin de l’Europe, où deux cent mille hommes cultivent le commerce et les arts, serait devenue bientôt un vaste marais. Toutes les terres voisines demandent des frais immenses, et des milliers d’hommes pour élever leurs digues : elles eussent probablement à la fois manqué d’habitants comme de richesses, et auraient été enfin submergées, ne laissant à Louis XIV que la gloire déplorable d’avoir détruit le plus singulier et le plus beau monument de l’industrie humaine. »

Voltaire, Le siècle de Louis XIV, tome premier, Londres, éd. Dodsley, 1752, p. 181-3.

sur books.google.com

Remarque : Voltaire n’est en général dans son oeuvre pas aussi critique envers Louis XIV. Le ton de cet extrait est plutôt une exception.

—-

TEXTES DES LUMIERES

—-

L’ironie de Montesquieu dans Les lettres persannes (1689-1755)

Lettre XXIV. Rica à Ibben, à Smyrne

« Le roi de France est le plus puissant prince de l’Europe. Il n’a point de mines d’or comme le roi d’Espagne son voisin ; mais il a plus de richesses que lui, parce qu’il les tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisable que les mines. On lui a vu entreprendre ou soutenir de grandes guerres, n’ayant d’autres fonds que des titres d’honneur à vendre, et, par un prodige de l’orgueil humain, ses troupes se trouvaient payées, ses places munies, et ses flottes équipées.

D’ailleurs ce roi est un grand magicien : il exerce son empire sur l’esprit même de ses sujets ; il les fait penser comme il veut. S’il n’a qu’un million d’écus dans son trésor, et qu’il en ait besoin de deux, il n’a qu’à leur persuader qu’un écu en vaut deux, et ils le croient. S’il a une guerre difficile à soutenir, et qu’il n’ait point d’argent, il n’a qu’à leur mettre dans la tête qu’un morceau de papier est de l’argent, et ils en sont aussitôt convaincus. Il va même jusqu’à leur faire croire qu’il les guérit de toutes sortes de maux en les touchant, tant est grande la force et la puissance qu’il a sur les esprits.

Ce que je te dis de ce prince ne doit pas t’étonner : il y a un autre magicien plus fort que lui, qui n’est pas moins maître de son esprit qu’il l’est lui-même de celui des autres. Ce magicien s’appelle le pape. Tantôt il lui fait croire que trois ne sont qu’un, que le pain qu’on mange n’est pas du pain, ou que le vin qu’on boit n’est pas du vin, et mille autres choses de cette espèce. »

Montesquieu, Les lettres persanes, eBooksFrance, www.ebooksfrance.com, 2000 (1721), p. 41.

—-

Les lettres persannes

LETTRE XL.

USBEK A IBBEN.

A Smyrne.

« Dès qu’un grand est mort, on s’assemble dans une mosquée, et l’on fait son oraison funèbre, qui est un discours à sa louange, avec lequel on serait bien embarrassé de décider au juste du mérite du défunt.

Je voudrais bannir les pompes funèbres : il faut pleurer les hommes à leur naissance, et non pas à leur mort. A quoi servent les cérémonies et tout l’attirail lugubre qu’on fait paraître à un mourant dans ses derniers moments, les larmes mêmes de sa famille, et la douleur de ses amis, qu’à lui exagérer la perte qu’il va faire ?

Nous sommes si aveugles, que nous ne savons quand nous devons nous affliger ou nous réjouir : nous n’avons presque jamais que de fausses tristesses ou de fausses joies.

Quand je vois le Mogol, qui toutes les années va sottement se mettre dans une balance et se faire peser comme un boeuf, quand je vois les peuples se réjouir de ce que ce prince est devenu plus matériel, c’est-à-dire moins capable de les gouverner, j’ai pitié, Ibben, de l’extravagance humaine.

De Paris, le 20 de la lune de Rhégeb [= juin en farsi, langue persane], 1713. »

In Montesquieu, Lettres Persanes, édité à Paris (1721), éditions Garnier, 1971.

—-

LES TROIS POUVOIRS (Montesquieu, 1689-1755)

» (…) Dans les démocraties le peuple paraît faire ce qu’il veut ; mais la liberté politique ne consiste point à faire ce que l’on veut. Dans un État, c’est-à-dire dans une société où il y a des lois, la liberté ne peut consister qu’à pouvoir faire ce que l’on doit vouloir, et n’être point contraint à faire ce que l’on ne doit pas vouloir.

Il faut se mettre dans l’esprit ce que c’est que l’indépendance, et ce que c’est que la liberté. La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent ; et si un citoyen pouvait faire ce qu’elles défendent, il n’aurait plus de liberté, parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir.

La démocratie et l’aristocratie ne sont point des États libres par leur nature. La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés. Mais elle n’est pas toujours dans les États modérés ; elle n’y est que lorsqu’on n’abuse pas du pouvoir ; mais c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. (…)

Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Une constitution peut être telle que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l’oblige pas, et à ne point faire celles que la loi lui permet. (…)

Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil.

Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes, ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger, et l’autre simplement la puissance exécutrice de l’État.

La liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté ; et pour qu’on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen.

Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ; parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement.

Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire : car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur.

Tout serait perdu si les mêmes hommes, ou le même corps de principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d’exécuter des résolutions publiques, et celui de juger les crimes et les différends des particuliers (…). »

Extrait de Charles de SECONDAT, baron de La Brède et de Montesquieu, « De l’Esprit des Lois« , XI, chapitres III-VI. Genève, 1748. Édité par Robert DERATHÉ, Paris, Garnier, 2 tomes, 1973, LXXXII-566 p., 753 p.

Un extrait plus court du même passage

« Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté, parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement.

Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. »

Montesquieu, De l’esprit des Lois, 1748.

—-

LA RÉPUBLIQUE DE VENISE VUE PAR MONTESQUIEU

« Dans les républiques d’Italie, où ces trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont réunis, la liberté se trouve moins que dans nos monarchies. Aussi le gouvernement a-t-il besoin, pour se maintenir, de moyens aussi violents que le gouvernement des Turcs ; témoin les inquisiteurs d’État, et le tronc où tout délateur peut, à tous les moments, jeter avec un billet son accusation.

Voyez quelle peut être la situation d’un citoyen dans ces républiques. Le même corps de magistrature a, comme exécuteur des lois, toute la puissance qu’il s’est donnée comme législateur. Il peut ravager l’État par ses volontés générales et, comme il a encore la puissance de juger, il peut détruire chaque citoyen par ses volontés particulières.

Toute la puissance y est une, et, quoiqu’il n’y ait point de pompe extérieure qui découvre un prince despotique, on le sent à chaque instant.

Aussi les princes qui ont voulu se rendre despotiques ont-ils toujours commencé par réunir en leur personne toutes les magistratures ; et plusieurs rois d’Europe, toutes les grandes charges de leur État.

Je crois bien que la pure aristocratie héréditaire des républiques d’Italie ne répond pas précisément au despotisme de l’Asie. La multitude des magistrats adoucit quelquefois la magistrature ; tous les nobles ne concourent pas toujours aux mêmes desseins ; on y forme divers tribunaux qui se tempèrent. Ainsi, à Venise, le grand conseil a la législation ; les prégadi, l’exécution ; les quaranties, le pouvoir de juger. Mais le mal est que ces tribunaux différents sont formés par des magistrats du même corps ; ce qui ne fait guère qu’une même puissance. »

Extrait de MONTESQUIEU, De l’Esprit des Lois, XI, 6, » De la Constitution d’Angleterre « , 1748.

—-

Voltaire, Candide, 1759. Contre la superstition.

« Après le tremblement de terre qui avait détruit les trois quarts de Lisbonne (1), les sages du pays n’avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple au bel autodafé (2) ; il était décidé par l’université de Coïmbre que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler.

On avait en conséquence saisi un Biscayen (3) convaincu d’avoir épousé sa commère (4), et deux Portugais qui, en mangeant un poulet, en avaient arraché le lard (5) ; on vint lier après le dîner le docteur Pangloss et son disciple Candide, l’un pour avoir parlé, et l’autre pour l’avoir écouté d’un air d’approbation. (…)

Ils marchèrent en procession (…) et entendirent un sermon très pathétique, suivi d’une belle musique. Candide fut fessé en cadence, pendant qu’on chantait ; le Biscayen et les deux hommes qui n’avaient pas voulu manger le lard furent brûlés, et Pangloss fut pendu, quoique ce ne soit pas la coutume. Le même jour, la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable. »

Voltaire, Candide, Paris, Librio, 2003 (1759), Ch. VI, p. 20-21.

1) Allusion au tremblement de terre de 1755 (vingt mille morts).

2) Cérémonie organisée par l’Inquisition, où on exécutait les hérétiques (du portugais » acte de foi »).

3) De la province basque de Biscaye.

4) Mère d’un enfant dont il était le parrain.

5) Coutume juive.

—-

Rousseau : Discours sur l’origine de l’inégalité

» Le premier, qui ayant enclos un terrain, s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant les fossés, eût crié à ses semblables : « Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n’est à personne » (…)

Tant que les hommes se contentèrent de leurs cabanes rustiques, tant qu’ils se bornèrent à coudre leurs habits de peaux avec des épines ou des arêtes, à se parer de plumes et de coquillages… en un mot, tant qu’ils s’appliquèrent à des ouvrages qu’un seul pouvait faire, et à des arts qui n’avaient pas besoin du concours de plusieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons, heureux autant qu’ils pouvaient l’être par leur nature, et continuèrent à jouir entre eux des douceurs d’un commerce indépendant ; mais dès l’instant qu’un homme eût besoin du secours d’un autre, dès qu’on s’aperçut qu’il était utile à un seul d’avoir des provisions pour deux, l’égalité disparut, la propriété s’introduisit, le travail devint nécessaire, et les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes qu’il fallut arroser de la sueur des hommes, et dans laquelle on vit bientôt l’esclavage et la misère germer et croître avec les moissons. »

(Extrait du « Discours sur l’origine de l’inégalité… » de J.-J. Rousseau, 2e partie, 1755.)

—-

La critique sociale de Rousseau.

« Vous vous fiez à l’ordre actuel de la société sans songer que cet ordre est sujet à des révolutions inévitables (…). Nous approchons de l’état de crise et du siècle des révolutions. Qui peut vous répondre de ce que vous deviendrez alors ? Tout ce qu’ont fait les hommes, les hommes peuvent le détruire, Il n’y a de caractères ineffaçables que ceux qu’imprime la nature et la nature n’a fait ni princes ni riches ni grands seigneurs (…). Celui qui mange dans l’oisiveté ce qu’il n’a pas gagné lui-même le vole. Il doit en travail le prix de son entretien : cela est sans exceptions. Travailler est donc un devoir indispensable à l’homme social. Riche ou pauvre, puissant ou faible, tout citoyen oisif est un fripon. »

In J.-J. ROUSSEAU, Émile, livre III.

—-

Du contrat social

La volonté générale

« Si donc on écarte du pacte social ce qui n’est pas de son essence, on trouvera qu’il se réduit aux termes suivants: « Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale, et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout. »

A l’instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d’association produit un corps moral et collectif, composé d’autant de membres que l’assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté. Cette personne publique, qui se forme ainsi par l’union de toutes les autres, prenait autrefois le nom de cité, et prend maintenant celui de république ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres : État, quand il est passif ; souverain, quand il est actif ; puissance, en le comparant à ses semblables. A l’égard des associés, ils prennent collectivement le nom de peuple, et s’appellent en particulier citoyens, comme participants à l’autorité souveraine, et sujets, comme soumis aux lois de l’État. »

Extrait de Rousseau, Du Contrat Social, Livre 1, chap. VI : Du pacte social, 1762.

L’ordre social, résultat d’un contrat

« L’homme est né libre et partout il est dans les fers. (…) Si je ne considérais que la force et l’effet qui en dérive, je dirais: » Tant qu’un peuple est contraint d’obéir et qu’il obéit, il fait bien; sitôt qu’il peut secouer le joug et qu’il le secoue, il fait encore mieux: car en recouvrant sa liberté par le même droit qui la lui a ravie, ou il est fondé à la reprendre, ou on ne l’était point à la lui ôter. » Mais l’ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres. Cependant, ce droit ne vient point de la nature, il est donc fondé sur des conventions. Il s’agit de savoir quelles sont ces conventions. »

In Rousseau, Du contrat social (chapitre 1, » Sujet de ce premier livre »).

—-

L’atmosphère des salons parisiens

« Veux-je chercher des lumières et de l’instruction ? C’en est ici l’aimable source ; et l’on est d’abord enchanté du savoir et de la raison que l’on trouve dans les entretiens, non seulement des savants et des gens de lettres, mais des hommes de tous les étais, et même des femmes le ton de la conversation est coulant et naturel il n’est ni pesant ni frivole, il est savant mais sans pédanterie, gai sans tumulte, poli sans affectation, galant sans fadeur, badin sans équivoque. Ce ne sont ni des dissertations ni des épigrammes : on y raisonne sans argumenter, on y plaisante sans jeux de mots ; on y associe avec art l’esprit et la raison, les maximes et les saillies, la satire aiguë, l’adroite flatterie, et la morale austère, on y parle de tout pour que chacun ait quelque chose à dire ; on n’approfondit pas les questions de peur d’ennuyer, on les propose comme en passant, on les traite avec rapidité ; la précision mène à l’élégance , chacun dit son avis et l’appuie en peu de mots nul n’attaque avec chaleur celui d’autrui, nul ne défend opiniâtrement le sien ; on discute pour s’éclairer, on s’arrête avant la dispute. »

Extrait de ROUSSEAU, La Nouvelle Héloïse, 2e partie, Lettre XIV, 1761.

—-

Les cafés au début du XVIlle siècle

« Le café est très en usage à Paris : il y a un grand nombre de maisons publiques où on le distribue. Dans quelques-unes de ces maisons, on dit des nouvelles ; dans d’autres, on joue aux échecs. Il y en a une, où l’on apprête le café de telle manière qu’il donne de l’esprit à ceux qui en prennent : au moins, de tous ceux qui en sortent, il n’y a personne qui ne croie qu’il en a quatre fois plus que lorsqu’il y est entré.

Mais ce qui me choque de ces beaux esprits, c’est qu’ils ne se rendent pas utiles à leur patrie, et qu’ils amusent leurs talents à des choses puériles. Par exemple, lorsque j’arrivai à Paris, je les trouvai échauffés sur une dispute, la plus mince qu’il se puisse imaginer : il s’agissait de la réputation d’un vieux poète grec dont, depuis deux mille ans, on ignore la patrie, aussi bien que le temps de sa mort (1). Les deux partis avouaient que c’était un poète excellent ; il n’était question que du plus ou du moins de mérite qu’il fallait lui attribuer. Chacun en voulait donner le taux ; mais, parmi ces distributeurs de réputation, les uns faisaient meilleur poids que les autres. Voilà la querelle ! Elle était bien vive : car on se disait cordialement, de part et d’autre, des injures si grossières, on faisait des plaisanteries si amères, que je n’admirais pas moins la manière de disputer, que le sujet de la dispute. »

Extrait de Montesquieu, Lettres persanes, 1721, Lettre XXXVI.

1) Homère

—-

Le siècle de la Philosophie

« Pour peu qu’on considère avec des yeux attentifs le milieu du siècle où nous vivons, il est bien difficile de ne pas apercevoir qu’il s’est fait à plusieurs égards un changement bien remarquable dans nos idées (…). Notre siècle s’est donc appelé par excellence le siècle de la Philosophie (…).

Si on examine sans prévention l’état actuel de nos connaissances, on ne peut disconvenir des progrès de la philosophie parmi nous. La science de la nature acquiert de jour en jour de nouvelles richesses : la géométrie, en reculant ses limites, a porté son flambeau dans les parties de la physique qui se trouvaient le plus près d’elle : le vrai système élu du monde a été connu, développé, perfectionné (…). Ainsi depuis les principes de sciences profanes jusqu’aux fondements de la révélation, depuis la métaphysique jusqu’aux matières du goût, depuis la musique jusqu’à la morale, depuis les disputes scolastiques des théologiens jusqu’aux objets du commerce, depuis les droits des princes jusqu’à ceux des peuples, depuis la loi naturelle jusqu’aux lois arbitraires des nations, en un mot depuis les questions qui nous touchent davantage jusqu’à celles qui nous intéressent le plus faiblement, tout a été discuté, analysé, agité du moins (…) »

(D’Alembert, Essai sur les éléments de philosophie ou sur les principes des connaissances humaines, 1759)

Du même extrait légèrement différent

« Pour peu qu’on considère avec des yeux attentifs le milieu du siècle où nous vivons, on s’aperçoit sans peine qu’il s’est fait un changement bien remarquable dans nos idées (…). Notre siècle s’est appelé par excellence le siècle de la philosophie (…). Depuis les principes des sciences profanes jusqu’aux fondements de la Révélation, depuis la métaphysique jusqu’aux matières du goût, depuis la musique jusqu’à la morale, depuis les disputes scolastiques des théologiens jusqu’aux objets du commerce, depuis les droits des princes jusqu’à ceux des peuples, depuis la loi naturelle jusqu’aux lois arbitraires des nations, en un mot depuis les questions qui nous touchent davantage jusqu’à celles qui nous intéressent le plus faiblement, tout a été discuté, analysé, agité du moins. Une nouvelle lumière sur quelques objets, une nouvelle obscurité sur plusieurs, a été le fruit ou la suite de cette effervescence générale des esprits. »

Jean Le Rond d’Alembert, Essai sur les éléments de philosophie, 1759.

—-

Prospectus pour l’Encyclopédie, 1750.

Cité dans « Histoire Seconde« , sous la direction de J.M. Lambin, éditions Hachette, 1996, p. 159.

Du même extrait légèrement différent

L’Encyclopédie présentée par Diderot

» Le but de l’Encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses d’en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous. Il faut fouler aux pieds toutes les vieilles puérilités, renverser les barrières que la raison n’aura point posées ; rendre aux sciences et aux arts une liberté qui leur est si précieuse. J’ai dit qu’il n’appartenait qu’à un siècle philosophe de tenter une Encyclopédie ; il fallait un temps raisonneur, où l’on ne cherchât plus les règles dans les auteurs mais dans la nature. »

—-

Les ennemis de L’Encyclopédie

« Le livre « De l’esprit » (1) est comme l’abrégé de cet ouvrage trop fameux qui, dans son véritable objet, devait être le livre de toutes les connaissances et qui est devenu celui de toutes les erreurs (…). On ne rougit pas d’écrire contre la religion : la foi est inutile, l’existence de Dieu douteuse, la création du monde mal prouvée. Le Messie n’a été qu’un simple législateur ; les Écritures sont traitées de fictions et les dogmes tournés en ridicule. Religion et fanatisme sont des termes synonymes et le christianisme n’inspire qu’une fureur insensée qui travaille à détruire les fondements de la société. Tels sont, Messieurs, ces prétendus philosophes qui osent se donner aujourd’hui pour les restaurateurs de la vraie science et les bienfaiteurs de l’humanité. »

Extrait du Réquisitoire d’Omer Joly de Fleury, avocat du roi auprès du Parlement, 23 janvier 1759.

1) Ce livre d’Helvétius est ouvertement matérialiste.

—-

ENCYCLOPÉDIE (extraits)

Sur l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, voici quelques extraits d’articles.

Bons exemples des idéaux des Lumières et de l’esprit critique.

AGNUS SCYTHICUS (Hist. Nat. Bot. )

« Il faut considérer si les témoins sont oculaires ou non ; ce qu’ils ont risqué pour se faire croire ; quelle crainte ou quelles espérances ils avaient en annonçant aux autres des faits dont ils se disaient témoins oculaires : s’ils avaient exposé leur vie pour soutenir leur déposition, il faut convenir qu’elle acquerrait une grande force ; que serait-ce donc s’ils l’avaient sacrifiée et perdue ? Il ne faut pas non plus confondre les faits qui se sont passés à la face de tout un peuple, avec ceux qui n’ont eu pour spectateurs qu’un petit nombre de personnes. Les faits clandestins, pour peu qu’ils soient merveilleux, ne méritent presque pas d’être crus : les faits publics, contre lesquels on n’a point réclamé dans le temps, ou contre lesquels il n’y a eu de réclamation que de la part de gens peu nombreux et mal intentionnés ou mal instruits, ne peuvent presque pas être contredits. Voilà une partie des principes d’après lesquels on accordera ou l’on refusera sa croyance, si l’on ne veut pas donner dans des rêveries, et si l’on aime sincèrement la vérité. »

AGUAXIMA (Hist. Nat. Bot.)

« Plante du Brésil et des îles de l’Amérique méridionale. Voilà tout ce qu’on nous en dit ; et je demanderais volontiers pour qui de pareilles descriptions sont faites. Ce ne peut être pour les naturels du pays, qui vraisemblablement connaissent plus de caractères de l’Aguaxima, que cette description n’en renferme et à qui on n’a pas besoin d’apprendre que l’aguaxima naît dans leur pays ; c’est comme si l’on disait à un Français que le poirier est un arbre qui croît en France, en Allemagne, etc. Ce n’est pas non plus pour nous; car que nous importe qu’il y ait au Brésil un arbre appelé aguaxima, si nous n’en savons que le nom ? à quoi sert ce nom ? Il laisse les ignorants tels qu’ils sont; il n’apprend rien aux autres : s’il m’arrive donc de faire mention de cette plante, et de plusieurs autres aussi mal caractérisées, c’est par condescendance pour certains lecteurs, qui aiment mieux ne rien trouver dans un article de Dictionnaire, ou même n’y trouver qu’une sottise, que de ne point trouver l’article du tout. »

AUTORITÉ POLITIQUE

« Aucun homme n’a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel, et chaque individu de la même espèce a le droit d’en jouir aussitôt qu’il jouit de la raison. Si la nature a établi quelque autorité, c’est la puissance paternelle : mais la puissance paternelle a ses bornes ; et dans l’état naturel elle finirait aussitôt que les enfants seraient en état de se conduire. Toute autre autorité vient d’une autre origine que de la nature. Qu’on examine bien, et on la fera toujours remonter à l’une de ces deux sources : ou la force et la violence de celui qui s’en est emparé ; ou le consentement de ceux qui s’y sont soumis par un contrat fait ou supposé entre eux, et celui à qui ils ont déféré l’autorité. »

AZARECAH (Hist.Mod.),

« Hérétiques musulmans qui ne reconnaissaient aucune puissance, ni spirituelle, ni temporelle. Ils se joignirent à toutes les sectes opposées au musulmanisme. Ils formèrent bientôt des troupes nombreuses, livrèrent des batailles, et défirent souvent les armées qu’on envoya contre eux. (…) Il n’était pas permis à une multitude aussi effrénée de se reposer un moment sans se détruire elle-même ; parce qu’un peuple formé d’hommes indépendants les uns des autres, et de toute loi, n’aura jamais pour la liberté une passion assez violente et assez continue, pour qu’elle puisse seule garantir des inconvénients d’une pareille société ; si toutefois on peut donner le nom de société à un nombre d’hommes ramassés à la vérité dans le plus petit espace possible, mais qui n’ont rien qui les lie entre eux. Cette assemblée ne compose non plus une société qu’une multitude infinie de cailloux mis à côté les uns des autres, et qui se toucheraient, ne formeraient un corps solide. »

BACCHIONITES, s. m. plur. (Hist nat.)

« C’étaient, à ce qu’on dit, des philosophes qui avaient un mépris si universel pour les choses de ce bas monde, qu’ils ne se réservaient qu’un vaisseau (1) pour boire.; encore ajoute-t-on qu’un d’entre eux ayant aperçu dans les champs un berger qui puisait dans un ruisseau de l’eau avec le creux de sa main, il jeta loin de lui sa tasse, comme un meuble incommode et superflu. C’est ce qu’on raconte aussi de Diogène. S’il y a eu jamais des hommes aussi désintéressés, il faut avouer que leur métaphysique et leur morale mériteraient bien d’être un peu plus connue. Après avoir banni d’entre eux les distinctions funestes du tien et du mien , il leur restait peu de choses à faire pour n’avoir plus aucun sujet de querelles, et se rendre aussi heureux qu’il est permis à l’homme de l’être. (1) récipient »

—-

QU’EST-CE QUE PHILOSOPHER ?

« Philosopher, c’est donner la raison des choses, ou du moins la chercher ; car tant qu’on se borne à voir et à rapporter ce qu’on voit on n’est qu’historien. Quand on calcule et mesure les proportions des choses, leurs grandeurs, leurs valeurs, on est mathématicien – , mais celui qui s’arrête à découvrir la raison qui fait que les choses sont, et qu’elles sont plutôt ainsi que d’une autre manière, c’est le philosophe proprement dit. (…)

Telle est la saine notion de la philosophie ; son but est la certitude, et tous ses pas y tendent par la voie de la démonstration. Ce qui caractérise donc le philosophe et le distingue du vulgaire, c’est qu’il n’admet rien sans preuve, qu’il n’acquiesce point à des notions trompeuses et qu’il pose exactement les limites du certain, du probable et du douteux. (…) il aime beaucoup mieux faire l’aveu de son ignorance toutes les fois que le raisonnement et l’expérience ne sauraient le conduire à la véritable raison des choses. (…)

Le plus grand philosophe est celui qui rend raison du plus grand nombre de choses, voilà son rang assigné avec précision : l’érudition par ce moyen n’est plus confondue avec la philosophie. La connaissance des faits est sans contredit utile, elle est même un préalable essentiel à leur explication – , mais être philosophe, ce n’est pas simplement avoir beaucoup vu et beaucoup lu, ce n’est pas aussi posséder l’histoire de la philosophie, des sciences et des arts, tout cela ne forme souvent qu’un chaos indigeste, – mais être philosophe, c’est avoir des principes solides, et surtout une bonne méthode pour rendre raison de ces faits, et en tirer de légitimes conséquences.

Deux obstacles principaux ont retardé longtemps les progrès de la philosophie : l’autorité et l’esprit systématique. »

In Encyclopédie, article « Philosophie », 1765.

—-

ÉGALITÉ NATURELLE

« ÉGALITÉ NATURELLE (Droit Nat.) est celle qui est entre les hommes par la constitution de leur nature seulement. Cette égalité est le principe et le fondement de la liberté (…).

Puisque la nature humaine se trouve la même dans tous les hommes, il est clair que, selon le droit naturel, chacun doit estimer et traiter les autres comme autant d’êtres qui lui sont naturellement égaux, c’est-à-dire, qui sont hommes aussi bien que lui. (…)

1° Il résulte de ce principe, que tous les hommes sont naturellement libres, et que la raison n’a pu les rendre dépendants que pour leur bonheur.

2° Que, malgré toutes les inégalités produites dans le gouvernement politique par la différence des conditions, par la noblesse, la puissance, les richesses, etc., ceux qui sont les plus élevés au-dessus des autres, doivent traiter leurs inférieurs comme leur étant naturellement égaux, en évitant tout outrage, en n’exigeant rien au-delà de ce qu’on leur doit et en exigeant avec humanité ce qui leur est dû le plus incontestablement.

3° Que quiconque n’a pas acquis un droit particulier, en vertu duquel il puisse exiger quelque préférence, ne doit rien prétendre plus que les autres, mais au contraire les laisser jouir également des mêmes droits qu’il s’arroge à lui-même.

4° Qu’une chose qui est de droit commun, doit être ou commune en jouissance, ou possédée alternativement, ou divisée par égales portions entre ceux qui ont le même droit, ou par compensation équitable et réglée. (…)

Cependant qu’on ne me fasse pas le tort de supposer que, par un esprit de fanatisme, j’approuvasse dans un État cette chimère de l’égalité absolue, que peut à peine enfanter une république idéale ; je ne parle ici que de l’égalité naturelle des hommes ; je connais trop la nécessité des conditions différentes, des grades, des honneurs, des distinctions, des prérogatives, des subordinations qui doivent régner dans tous les gouvernements. (…) Dans l’état de nature, les hommes naissent bien dans l’égalité, mais ils n’y sauraient rester ; la société la leur fait perdre, et ils ne redeviennent égaux que par les lois. (…) »

In l’ENCYCLOPEDIE, article « égalité naturelle » par le chevalier de Jaucourt.

—-

Contre les Privilèges de la naissance

« Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie ! Noblesse, fortune, un rang, des places: tout cela rend si fier ! Qu’avez vous fait pour tant de biens ? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus, du reste, homme assez ordinaire !

Tandis que moi, morbleu ! perdu dans la foule obscure, il m’a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement, qu’on n’en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes. »

Extrait de Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, V. 3.

—-

Le consentement de la nation, fondement de l’autorité politique

« Aucun homme n’a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel, et chaque individu de la même espèce a le droit d’en jouir aussitôt qu’il jouit de la raison.

La puissance qui s’acquiert par la violence n’est qu’une usurpation et ne dure qu’autant que la force de celui qui commande l’emporte sur celle de ceux qui obéissent; en sorte que si ces derniers deviennent à leur tour les plus forts, et qu’ils secouent le joug, ils le font avec autant de droit et de justice que l’autre qui le leur avait imposé. La même loi qui a fait l’autorité la défait alors : c’est la loi du plus fort. Le prince tient de ses sujets mêmes l’autorité qu’il a sur eux ; et cette autorité est bornée par les lois de la nature et de l’État… Le prince ne peut donc pas disposer de son pouvoir et de ses sujets sans le consentement de la nation et indépendamment du choix marqué dans le contrat de soumission… »

In Diderot, article » Autorité politique » de l’Encyclopédie, 1751.

Le même extrait d’article un peu plus long

L’autorité politique

» Aucun homme n’a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel, et chaque individu de la même espèce a le droit d’en jouir aussitôt qu’il jouit de la raison. Si la nature a établi quelque autorité, c’est la puissance paternelle Toute autre autorité vient d’une origine autre que de la nature. Qu’on examine bien, et on la fera toujours remonter à l’une de ces deux sources: ou la violence de celui qui s’en est emparé ; ou le consentement de ceux qui s’y sont soumis par un contrat fait ou supposé entre eux et celui à qui ils ont déféré l’autorité.

La puissance qui s’acquiert par la violence n’est qu’une usurpation, et ne dure qu’autant que la force de celui qui commande l’emporte sur celle de ceux qui obéissent ; en sorte que si ces derniers deviennent à leur tour les plus forts, et qu’ils secouent le joug, ils le font avec autant de droit et de justice que l’autre qui le leur avait imposé. La même loi qui a fait l’autorité la défait alors : c’est la loi du plus fort. (…)

La puissance qui vient du consentement des peuples suppose nécessairement deux conditions qui en rendent l’usage légitime, utile à la société, avantageux à la république (1) et qui la fixent et la restreignent entre des limites : car l’homme ne peut ni ne doit se donner entièrement et sans réserve à un autre homme parce qu’il a un maître supérieur au-dessus de tout, à qui seul il appartient tout entier. C’est Dieu, dont le pouvoir est toujours immédiat (2) sur sa créature, maître aussi jaloux qu’absolu, qui ne perd jamais de ses droits, et ne les communique (3) point. Il permet, pour le bien commun et pour le maintien de la société, que les hommes établissent entre eux un ordre de subordination, qu’ils obéissent à l’un d’eux : mais il veut que ce soit par raison et avec mesure, et non pas aveuglément et sans réserve, afin que la créature ne s’arroge pas les droits du créateur. Toute autre soumission est le véritable crime de l’idolâtrie. Fléchir le genou devant un homme ou devant une image n’est qu’une cérémonie extérieure, dont le vrai Dieu, qui demande le coeur et l’esprit, ne se soucie guère, et qu’il abandonne à l’institution des hommes pour en faire comme il leur conviendra, des marques d’un culte civil et politique, ou d’un culte de religion. (…)

Ce n’est pas l’État qui appartient au prince, c’est le prince qui appartient à l’État ; mais il appartient au prince de gouverner dans l’État, parce (…) qu’il s’est engagé envers les peuples à l’administration des affaires, et que ceux-ci de leur côté se sont engagés à lui obéir conformément aux lois. (…) En un mot, la couronne, le gouvernement et l’autorité publique sont des biens dont le corps de la nation est propriétaire, et dont les princes sont les usufruitiers, les ministres et les dépositaires. »

In Diderot, article » Autorité politique « , Encyclopédie, 1751-1766.

1) l’État (au sens de res publica : la chose publique).

2) sans intermédiaire.

3) délègue (ou partage).

—-

L’ « atroce système » de l’intolérance

« L’esprit ne peut acquiescer qu’à ce qui lui parait vrai, le coeur ne peut aimer que ce qui lui semble bon. La violence fera de l’homme un hypocrite, s’il est faible, un martyr, s’il est courageux. Faible et courageux, il sentira l’injustice de la persécution et s’en indignera.

L’instruction, la persuasion et la prière, voilà les seuls moyens légitimes d’étendre la religion. Tout moyen qui excite la haine, l’indignation et le mépris est impie. Tout moyen qui réveille les passions et qui tient à des vues intéressées est impie. Tout moyen qui tendrait à soulever les hommes, à armer les nations et tremper la terre de sang est impie (…).

Intolérants, hommes de sang, voyez les suites de vos principes et frémissez-en. Hommes que j’aime, c’est pour vous que j’ai recueilli ces pensées et que je vous conjure de méditer. Méditez-les et vous abdiquerez un système atroce qui ne convient ni à la droiture de l’esprit ni à la bonté du coeur. »

In D. Diderot, Encyclopédie, article « Intolérance ».

—-

Sur la Tolérance : prière à Dieu

« Ce n’est plus aux hommes que je m’adresse ; c’est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes, et de tous les temps : s’il est permis à de faibles créatures perdues dans l’immensité, et imperceptibles au reste de l’univers, d’oser te demander quelque chose, à toi qui as tout donné, à toi dont les décrets sont immuables comme éternels, daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre nature ; que ces erreurs ne fassent point nos calamités.

Tu ne nous as point donné un coeur pour nous haïr, et des mains pour nous égorger;

fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d’une vie pénible et passagère;

que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux, et si égales devant toi ;

que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution ;

que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil ;

que ceux qui couvrent leur robe d’une toile blanche pour dire qu’il faut t’aimer ne détestent pas ceux qui disent la même chose sous un manteau de laine noire ;

qu’il soit égal de t’adorer dans un jargon formé d’une ancienne langue, ou dans un jargon plus nouveau ;

que ceux dont l’habit est teint en rouge ou en violet , qui dominent sur une petite parcelle d’un petit tas de la boue de ce monde et qui possèdent quelques fragments arrondis d’un certain métal jouissent sans orgueil de ce qu’ils appellent grandeur et richesse, et que les autres les voient sans envie: car tu sais qu’il n’y a dans ces vanités ni de quoi envier, ni de quoi s’enorgueillir.

Puissent tous les hommes se souvenir qu’ils sont frères ! qu’ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit du travail et de l’industrie paisible ! Si les guerres sont inévitables, ne nous haïssons pas, ne nous déchirons pas les uns les autres dans le sein de la paix, et employons l’instant de notre existence à bénir également en mille langages divers, depuis Siam jusqu’à la Californie, ta bonté qui nous a donné cet instant. »

Voltaire, Traité sur la tolérance, 1763.

Conclusion du chapitre XXIII (Editions Lagarde et Michard, Bordas 1960, p. 171).

—-

« Si l’intolérance est de droit naturel et de droit humain »

« Le droit naturel est celui que la nature indique à tous les hommes. Vous avez élevé votre enfant, il vous doit du respect comme à son père, de la reconnaissance comme à son bienfaiteur. Vous avez droit aux productions de la terre que vous avez cultivée par vos mains. Vous avez donné et reçu une promesse, elle doit être tenue.

Le droit humain ne peut être fondé en aucun cas que sur ce droit de nature ; et le grand principe, le principe universel de l’un et de l’autre, est, dans toute la terre : « Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît. » Or on ne voit pas comment, suivant ce principe, un homme pourrait dire à un autre : « Crois ce que je crois, et ce que tu ne peux croire, ou tu périras. » C’est ce qu’on dit au Portugal, en Espagne, à Goa. On se contente à présent, dans quelques autres pays, de dire : « Crois, ou je t’abhorre ; crois, ou je te ferai tout le mal que je pourrai ; monstre, tu n’as pas ma religion, tu n’as donc point de religion : il faut que tu sois en horreur à tes voisins, à ta ville, à ta province. »

S’il était de droit humain de se conduire ainsi, il faudrait donc que le Japonais détestât le Chinois, qui aurait en exécration le Siamois ; celui-ci poursuivrait les Gangarides, qui tomberaient sur les habitants de l’Indus ; un Mogol arracherait le coeur au premier Malabare qu’il trouverait; le Malabare pourrait égorger le Persan, qui pourrait massacrer le Turc : et tous ensemble se jetteraient sur les chrétiens, qui se sont si longtemps dévorés les uns les autres.

Le droit de l’intolérance est donc absurde et barbare : c’est le droit des tigres, et il est bien horrible, car les tigres ne déchirent que pour manger, et nous nous sommes exterminés pour des paragraphes. »

VOLTAIRE, Traité sur la tolérance, (1763), Paris, GF Flammarion, 1989.

Extrait du chapitre VI : « Si l’intolérance est de droit naturel et de droit humain ».

—-

ESPRIT

« Ce qu’on appelle ESPRIT, c’est tantôt une comparaison nouvelle, tantôt une allusion fine ; ici, c’est l’abus d’un mot qu’on présente dans un sens et qu’on laisse entendre dans un autre ; là, un rapport délicat entre deux idées peu communes ; c’est une métaphore singulière ; c’est une recherche de ce qu’un objet ne présente pas d’abord, mais qui est, en effet, dans lui ; c’est l’art, ou de réunir deux choses éloignées, ou de diviser deux choses qui paraissent se joindre, ou de les opposer l’une à l’autre ; c’est celui de ne dire qu’à moitié sa pensée pour la laisser deviner ; enfin je vous parlerais de toutes les différentes façons de montrer de l’esprit, si j’en avais davantage (…). »

(citation de Voltaire)

« Ce que nous avons aujourd’hui d’hommes d’esprit, tant à la Cour qu’à la ville, sont d’une malignité telle qu’ils ne prennent plaisir qu’au mal d’autrui et à la confusion du genre humain ; et s’il leur reste encore quelque franchise, c’est celle de ne pas mieux cacher leur malice. Le fait est que plus le siècle devient ignorant, plus il devient critique. Jamais on n’a si peu lu qu’aujourd’hui ; jamais on a tant parcouru de livres ; jamais on ne s’est appliqué moins sérieusement à l’étude des lettres et de l’histoire ; jamais on n’a été plus prompt à juger les hommes et les choses. Le savoir est curieux d’apprendre, l’ignorance est méprisante et inattentive. Nous rejetons ce qui nous condamne ; nous nous enorgueillissons d’un injuste mépris. Voilà donc où nous en sommes venus en France. La toile tombe, tout spectacle disparaît, il ne reste plus que des sifflets qui sifflent. Bientôt nous n’aurons plus ni beaux parleurs dans la société, ni auteurs tragiques et comiques, ni musique, ni peinture, ni palais bâtis, mais des critiques de tout et partout. Il paraît aujourd’hui plus de journaux périodiques que de livres nouveaux. La satire mâche à vide, mais mâche toujours. »

Extrait des Mémoires de D’Argenson.

—-

La Fayette et la révolution américaine.

« Défenseur de cette liberté que j’idolâtre, libre moi-même plus que personne, en venant comme ami offrir mes services à cette république si intéressante, je n’y porte que ma franchise et ma bonne volonté, nulle ambition, nul intérêt particulier (…). Le bonheur de l’Amérique est intimement lié au bonheur de toute l’humanité, elle va devenir le réceptacle et le sûr asile de la vertu, de l’honnêteté, de la tolérance, de l’égalité et d’une tranquille liberté. »

Lettre du marquis de La Fayette à sa femme, 7 juin 1777.

—-

L’influence des Lumières dans les mémoires du comte de Ségur