L’histoire des bijoux de la Couronne de France est à la croisée de l’histoire politique, artistique, financière et policière de la France, comme le démontre le braquage du Louvre opéré par plusieurs voleurs, le dimanche 19 octobre 2025.

Cette histoire tumultueuse débute sous la Révolution française lorsque le 27 juin 1791, les Révolutionnaires décident du sort des bijoux de la Couronne de France, après le retour de Louis XVI et de la famille royale arrêtés à Varennes. Un an plus tard, les bijoux, conservés à l’hôtel du Garde-Meuble, sont (déjà) la cible d’un vol massif, le bâtiment étant mal gardé et mal sécurisé (l’histoire bégaie souvent, dit-on).

Au début de la Troisième république, le devenir des bijoux royaux et impériaux est à nouveau posé, dès 1882. Symboles monarchiques par définition, dont l’usage est autant politique qu’artistique, leur sort est abordé à plusieurs reprises par la République.

Les deux extraits choisis sont représentatifs des débats et de la considération portée à ces fameux bijoux. En juin 1878, Benjamin Raspail [1823-1899], député de la Seine pour l’Union républicaine (gauche radicale), dépose un projet de loi visant à vendre ces fameux bijoux. Quatre ans plus tard, le sujet revient, l’argent devant servir à financer une caisse des invalides du travail et, plus généralement, la question sociale. Mais, très vite, la destination et l’usage de cet argent font débat. Le député républicain, Hippolyte Maze [1839-1891], propose quant à lui une autre destination : financer les achats des musées, perçus comme une composante essentielle de l’éducation républicaine.

De son côté, le député Antonin Proust estime que la question est davantage problématique. Issu d’une riche famille de notables de la ville de Niort, Antonin Proust [1832-1905] est, très jeune, passionné par l’art. Ami de Claude Monet, il s’oriente vers la peinture avant de devenir journaliste et de commencer une carrière politique dans les années 1870. À ce titre, Antonin Proust devient le Ministre des Arts de l’éphémère gouvernement dirigé par Léon Gambetta, du 14 novembre 1881 au 30 janvier 1882, soit le premier « ministre de la culture » en France, bien avant la création du ministère en 1959. Son argumentaire est intéressant à plus d’un titre. D’une part, il rappelle le souhait des Révolutionnaires de 1791 d’utiliser ces bijoux comme socle des collections nationales, et d’autre part, l’héritage politique et intellectuel de ces derniers au sein de la classe politique de la Troisième république naissante.

Extrait n°1 : financer la question sociale ou les musées ?

M. Hippolyte Maze. Il n’y a rien de plus dangereux en politique que de faire naître des espérances trop exposées à se changer en tristes désillusions. C’est là, selon moi, l’un des écueils que des législateurs et un gouvernement républicains doivent le plus éviter. (Très bien ! très bien !)

Maintenant, messieurs, j’arrive au projet du Gouvernement, à la création d’une caisse des musées de l’Etat.

Quand on examine d’un peu près la situation de l’art dans notre pays, est-il possible d’affirmer que nos grandes collections nationales, — ces collections qui sont une noble part du patrimoine national, – est-il possible d’affirmer, dis-je, que ces collections soient pourvues de crédits suffisants, dignes de la France ?

Quelles sont donc les sommes mises à la disposition du gouvernement de la République pour les achats ? Messieurs, ces sommes ne s’élèvent pas à 200,000 fr., dans un temps où un seul tableau dépasse souvent ce chiffre ! Encore faut-il comprendre dans ces 200,000 fr. le crédit affecté aux médailles ; autrement ce ne serait plus que 162 000 fr.

Quelle figure veut-on qu’aille faire, avec une pareille somme, le délégué de la République française dans ces ventes où les merveilles de l’art atteignent des prix fabuleux ?

Quelle situation faites-vous à notre ministre des beaux-arts, à la France, sur les marchés de l’art ? Messieurs, savez-vous combien avait à sa disposition notre représentant dans l’une des dernières et des plus mémorables de ces ventes, la vente San Donato ? 40,000 fr. ! C’est dérisoire ! Que faire avec une pareille somme ? En ce moment même a lieu à Londres une vente sur laquelle toute l’Europe a les yeux, la vente Hamilton ; il y a là des Michel-Ange, des Benvenuto Cellini, d’incomparables chefs-d’œuvre que toutes les monarchies de l’Europe vont se disputer ; avec quel argent la République française prendra- telle part à la lutte ? Ah ! il y a une solution facile à trouver, et je vais vous la dire : Si vous n’achetez pas, Londres, Berlin, Saint-Pétersbourg achèteront, et nous aurons fait, une fois de plus, des pertes irréparables.

A l’extrême gauche. À Saint-Pétersbourg et à Berlin, on meurt de faim, en attendant !

M. Hippolyte Maze. Je me suis laissé dire qu’à l’occasion d’une vente récente, un membre d’un des derniers cabinets avait courageusement avancé, sur sa fortune personnelle, la somme nécessaire pour disputer, sous le feu des enchères, une œuvre de premier ordre ; le trait est honorable entre tous et je crois qu’il valait bien la peine d’être cité à la tribune. Mais est-ce que ce sont là des procédés qui puissent servir de règle et qui soient à la portée de tout le monde ? (On rit.)

L’honorable M. Raspail convient dans son rapport qu’il est regrettable de recourir à des crédits supplémentaires ; il blâme même absolument ce système pour l’art comme pour le reste, et je suis tout disposé, en principe, à partager son opinion ; mais alors quel procédé employer si vous refusez de constituer à nos musées une dotation ferme et fixe sur laquelle le Gouvernement puisse compter sans aucun aléa ? L’honorable rapporteur conseille, il est vrai, au ministre de réclamer pour les achats nécessaires deux ou trois millions de plus sur le budget. J’ignore s’il a consulté sur ce point la commission du budget ; mais je n’engagerais véritablement pas trop M. le ministre à compter pour la vente Hamilton ou pour toute autre sur ce crédit-là. (Rires.)

Messieurs, nous avons une occasion unique de constituer à l’art, à nos grandes collections d’Etat un budget sérieux, digne de la France ; ne laissons pas échapper cette occasion. Ces collections sont encore bien incomplètes à plus d’un égard, non pas même en les comparant aux merveilles de l’Italie, à celles de Rome et de Florence, mais aux richesses de Londres, de Berlin, de Saint-Pétersbourg, de Munich même ; si rien n’est changé à la situation actuelle, la comparaison ne sera plus soutenable pour nous dans vingt ans, dans dix ans peut-être ; l’Angleterre consacre chaque année près de six cent mille francs à ses achats ; l’Allemagne plus de sept cent mille, et je ne parle ici que des collections de Londres et de Berlin !

Et maintenant on a dit : Les joyaux de la Couronne ont été achetés sur les deniers du peuple ; c’est au peuple qu’ils doivent retourner ; je suis autant que personne de cet avis et j’ajoute : C’est pour une œuvre éminemment populaire que nous vous demandons ces millions !

Est-ce que par hasard on considère nos musées comme de simples lieux de promenade ? Est-ce qu’ils ne sont pas au premier chef des écoles, et peut-être les meilleures de toutes, celles dans lesquelles peut le mieux s’exercer la spontanéité du futur artiste, sa force d’assimilation combinée avec son libre génie ? Qui vous dit que cet enfant du peuple qui parcourt les galeries du Louvre ou de Versailles n’en rapportera pas quelque germe fécond d’où sortiront de nouvelles moissons pour l’art français ?

Qui vous dit que cet enfant, peut-être étranger à l’art avant ses visites du dimanche à nos grandes collections, n’y prendra pas goût pour jamais et ne deviendra pas quelque jour un Bonnat ou un Baudry ? (Très bien ! très bien ! sur plusieurs bancs au centre et à gauche. – Rires à droite.)

Ce n’est pas tout encore, même au point de vue de l’industrie nationale, est-ce que nos musées ne rendent pas d’incontestables services ? Est-ce qu’ils ne sont pas une sorte d’école supérieure pour nos arts décoratifs ? L’honorable M. Raspail est député de la Seine ; je lui demande si nos Musées sont sans influence sur le talent, sur le génie, ce n’est pas trop dire, de nos ouvriers Parisiens ? Et ces milliers de visiteurs qui affluent dans nos galeries de tous les points de la France, n’ont-ils rien à y gagner ?

Il faut tout dire ; je ne voudrais prononcer à la tribune aucune parole de découragement, mais enfin la situation de la France, au point de vue de l’art, n’est plus ce qu’elle a été ; nous étions naguère sans rivaux ; nous en avons aujourd’hui ; pour le nier, il faudrait n’avoir pas vu l’Exposition universelle de 1878, ni même le Salon de 1882 où parmi tant d’oeuvres remarquables, plus d’une est signée de noms qui n’appartiennent point à la France.

Il y a un effort, un effort sérieux à faire ; nous demandons à la Chambre d’y aider par une résolution généreuse et que nous croyons digne d’elle. (Assentiment sur plusieurs bancs.)

Vous avez créé la caisse des écoles, et c’est une admirable institution qui vous fera honneur à jamais ; complétez cette création par la caisse des musées ; ainsi, vous accroîtrez à coup sûr notre patrimoine de gloire nationale, car ces millions donnés à l’art vous seront rendus en chefs-d’œuvre par nos artistes et nos artisans ; de ces joyaux qui jadis paraient orgueilleusement le front des princes, vous pouvez faire comme une nouvelle parure, — j’allais dire comme une couronne nouvelle à la France elle-même ; — vous pouvez enfin cimenter une alliance que la réaction déclarait impossible et à laquelle j’attache, pour ma part, un prix suprême, l’alliance de l’art et du goût avec notre démocratie républicaine. (Vifs applaudissements sur plusieurs bancs à gauche et au centre.) […]

Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés : compte rendu in-extenso – Séance du 20 juin 1882, extraits page 974

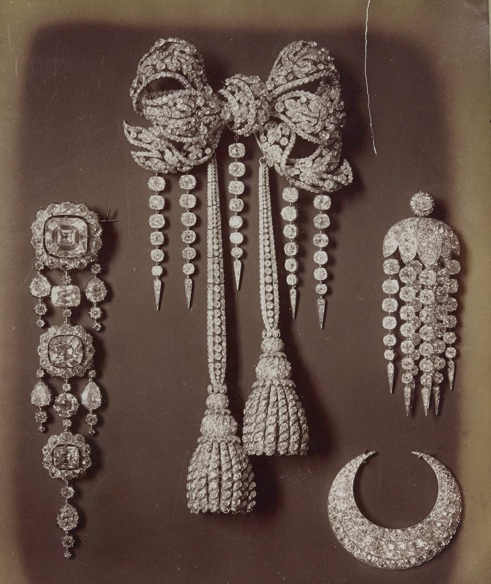

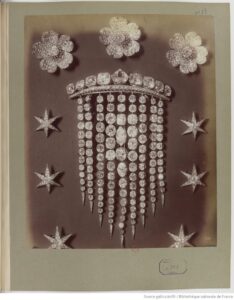

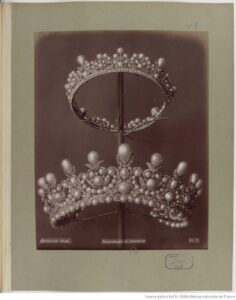

Diamants, perles et pierreries provenant de la collection dite des joyaux de la Couronne, photos non légendées de Michel Berthaud, 1887, extrait du catalogue de vente, source : Source : Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, 4-LE-62 (A)

Extrait n°2 : leur place ne serait – elle pas dans un musée ?

[…] Je demande à la Chambre la permission de lui soumettre une très courte observation.

Lorsque j’ai eu l’honneur de reprendre le projet qui avait été préparé par l’honorable M Jules Ferry, pendant son premier ministère, projet qui motive la présente discussion, j’ai été informé par M. Benjamin Raspail, qu’il se proposait de demander que le produit de la vente des diamants de la Couronne fût affecté à une caisse des invalides civils.

J’ai dû rechercher, à ce moment, si les précédents législatifs, c’est-à-dire, si les décisions précédentes des Parlements, étaient parfaitement conformes à une semblable affectation, et j’ai constaté que le 26 mai 1791, l’Assemblée nationale avait ordonné l’inventaire de tout en qui appartenait à la Couronne, diamants, statues, tableaux, objets d’art de toute sorte, et que le 27 juin, elle avait décidé que l’ensemble de ces richesses constituerait le premier fond de nos collections nationales.

Si, depuis, les diamants de la Couronne ont été distraits de nos collections nationales, c’est parce que les souverains en ont fait usage ; mais ces diamants ont cependant toujours été considérés comme faisant partie intégrante de ces collections publiques.

Eh bien actuellement, la Chambre, — et nous sommes tous ici unanimes – est absolument sympathique à la proposition de l’honorable M. Benjamin Raspail. (Protestations à droite). Elle est disposée à seconder toutes les institutions de prévoyance semblables à celles que notre honorable collègue nous propose ; mais je me demande s’il est parfaitement équitable de retirer une somme qui appartient en réalité à nos collections nationales pour lui donner une autre affectation. (Très bien ! très bien ! à gauche.)

M. Freppel. Il ne fallait pas y toucher. Ne vendez pas.

M. Antonin Proust. J’entends dire à droite : « Ne vendez pas. »

Il y a deux questions. Il y a la question de la vente des diamants de la Couronne que la chambre vient de décider, et la question de l’affectation du produit de cette vente.

Eh bien, je dis à la Chambre qu’il s’est présenté à mon esprit à ce propos un scrupule que je lui soumets. Je me suis demandé si l’argent qui sera réalisé sur la vente des diamants et qui provient du fonds de nos collections publiques ne doit pas nécessairement, logiquement, venir accroître la richesse de ces collections. (Très bien ! très bien ! au centre.) […]

Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés : compte rendu in-extenso – Séance du 20 juin 1882, extrait page 979