Le choléra est sans doute la pandémie la plus mortelle du XIXème siècle et l’une des dernières grandes peurs européennes. Épidémie suivie à la trace depuis plusieurs années par les médecins et les autorités, le choléra s’abat sur Paris à la fin du mois de mars 1832. Dans un pays habitué depuis un siècle au recul des grandes épidémies « pestilencielles » – la dernière étant la peste de Marseille en 1720 -, le choléra qui « abat par milliers ses victimes » provoque l’effroi des Parisiens. On en conserve la trace dans la langage courant par l’expression « une peur bleue », le bleu étant l’une des couleurs caractéristiques des morts victimes du choléra.

Les extraits présentés ci-dessous ont été écrits par l’écrivain et poête allemand Heinrich Heine. Celui-ci s’était installé définitivement à Paris, un an plus tôt en 1831. Heine n’a pas été le seul à relater l’épidémie de choléra de 1832, mais son texte présente un grand intérêt car l’auteur en est un témoin direct, comme un reporter de guerre qui offrirait au lecteur « comme une sorte de bulletin écrit sur le champ de bataille » et qui « porte ainsi la couleur sincère du moment ». Il y adjoint l’acuité du regard de l’artiste et la qualité littéraire d’un texte écrit par un authentique écrivain.

Ce texte est à l’origine une chronique sans doute rédigée en avril 1832 et publiée en allemand dans le plus grand journal d’Allemagne de l’époque, l’ Allgemeine Zeitung. Cette chronique a ensuite été traduite et publiée avec d’autres, dans le recueil intitulé » de la France ».

Le récit qui suit a peut-être ce mérite qu’il est comme une sorte de bulletin écrit sur le champ de bataille, pendant la durée même du combat, et qu’il porte ainsi la couleur sincère du moment. Thucydide l’historien, et Boccace, le décaméroniste, nous ont sans doute laissé de meilleures descriptions en ce genre ; mais je doute qu’ils eussent eu l’âme assez calme pour les faire si belles et si savantes, si, pendant que le choléra de leur temps sévissait avec le plus de rage, il leur avait fallu le peindre en articles précipités pour la Gazette universelle de Corinthe ou de Pise. Je parle du cholera qui règne actuellement ici, mais en maître absolu, et qui, sans égard pour le rang ni pour l’opinion, abat par milliers ses victimes.

On s’était préparé avec d’autant moins de soin contre ce fléau, qu’on avait reçu de Londres la nouvelle qu’il n’avait enlevé que peu d’individus proportionnellement. On parut même d’abord avoir pris le parti de s’en moquer, et l’on pensa que le choléra, ainsi que toutes les autres grandes réputations, se réduirait ici à peu de chose. Il ne faut donc pas trop en vouloir à cet honnête choléra, si dans la crainte du ridicule il eut recours à un moyen que Robespierre et Napoléon avaient trouvé efficace, et si, pour se faire respecter, il décima le peuple. Par la grande misère qui règne ici, par l’immense malpropreté qu’on y trouve ailleurs encore que dans les classes les plus pauvres, par l’irritabilité du peuple surtout, par sa légèreté sans bornes, par le manque total de dispositions et de mesures de prévoyance, le choléra devait s’étendre avec plus de promptitude et d’horreur qu’en aucun autre lieu. Son arrivée fut officiellement notifiée le 29 mars, et comme c’était le jour de la mi-carême, qu’il faisait beau soleil et un temps charmant, les Parisiens se trémoussèrent avec d’autant plus de jovialité sur les boulevards, où l’on aperçut même des masques qui, parodiant la couleur maladive et la figure défaite, raillaient la crainte du choléra ci la maladie elle-même. Le soir du même jour, les bals publics furent plus fréquentés que jamais ; les rires les plus présomptueux couvraient presque la musique éclatante; on s’échauffait beaucoup au chahut, danse peu équivoque; on engloutissait à cette occasion toutes sortes de glaces et de boissons froides quand tout à coup le plus sémillant des arlequins sentit trop de fraîcheur dans ses jambes, ôta son masque et découvrit à l’étonnement de tout ce monde un visage d’un bleu violet. On s’aperçut tout d’abord que ce n’était pas une plaisanterie, et les rires se turent, et l’on conduisit bientôt plusieurs voitures de masques du bal immédiatement à l’Hôtel-Dieu, hôpital central où, en arrivant sous leurs burlesques déguisements, le plus grand nombre moururent. Comme dans le premier moment d’épouvante, on croyait à la contagion et que les anciens hôtes de l’hôpital avaient élevé d’affreux cris d’effroi, on prétend que ces morts furent enterrés si vite qu’on ne prit pas le temps de les dépouiller des livrées bariolées de la folie et qu’ils reposent dans la tombe gaiement comme ils ont vécu. […]

[…] comme le choléra ne sévissait pas encore avec autant de fureur que le désiraient certaines gens qui, à chaque détresse du peuple, à chaque soulèvement populaire, espèrent sinon le triomphe de leur propre cause, du moins la ruine du gouvernement actuel, on entendit tout d’un coup le bruit que cette foule d’hommes qu’on enterrait si vite ne mouraient pas de maladie, mais bien du poison. On avait, disait-on, eu l’art de répandre du poison dans tous les comestibles, aux marchés de légumes, chez les boulangers, chez les bouchers, chez les marchands de vins. Plus ces contes étaient étranges, plus ils étaient avidement accueillis par le peuple, et les incrédules eux-mêmes qui secouaient la tête furent obligés de croire, quand parut l’ordonnance du préfet de police. La police qui, dans tous les pays, semble tenir moins à cœur d’empêcher les crimes que d’en être instruite, voulut, ou faire parade de sa science parfaite, ou à l’occasion de ces bruits d’empoisonnements vrais ou faux, mettre le gouvernement à l’abri de tout soupçon; il suffit enfin que, par sa malheureuse proclamation dans laquelle elle disait expressément qu’elle était sur la trace des empoisonneurs, les affreuses rumeurs furent officiellement constatées et que tout Paris tomba dans la plus horrible angoisse de mort.

C’est une chose inouïe, disaient les gens les plus âgés, qui, aux époques les plus furibondes de la révolution, n’avaient pas entendu parler de pareils crimes. Français nous sommes déshonorés ! disaient les hommes, et ils se frappaient le front. Les femmes, avec leurs petits enfants qu’elles serraient, pleines d’effroi, contre leur sein, pleuraient amèrement et se lamentaient sur ce que ces pauvres créatures allaient mourir dans leurs bras. Ces malheureuses n’osaient ni manger ni boire et se tordaient les mains de douleur et de rage. On croyait voir venir la fin du monde. C’était surtout au coin des rues où se trouvent les cabarets peints en rouge que se rassemblaient et délibéraient les groupes, et c’était presque toujours là qu’on fouillait les hommes qui avaient l’air suspect, et malheur à eux si l’on trouvait dans leurs poches quelque chose d’équivoque. Le peuple se précipitait sur eux comme un animal sauvage, comme une troupe d’enragés. Beaucoup se sauvèrent par leur présence d’esprit, beaucoup furent arrachés au danger par l’intrépidité de la garde municipale qui patrouillait partout ce jour- là; d’autres reçurent des blessures et des contusions dangereuses. Six hommes furent impitoyablement massacrés. Nul aspect n’est plus horrible que cette colère du peuple, quand il a soif de sang et qu’il égorge ses victimes désarmées. Alors roule dans les rues une mer d’hommes aux flots noirs, au milieu desquels écument çà et là les ouvriers en chemise comme les blanches vagues qui s’entre-choquent, et tout cela gronde et hurle sans parole de merci, comme des damnés, comme des démons. J’entendis dans la rue Saint-Denis le fameux cri : À la lanterne ! Et quelques voix, tremblantes de rage, m’apprirent qu’on pendait un empoisonneur. Les uns disaient que c’était un carliste, qu’on avait trouvé dans sa poche un brevet du lis ; les autres que c’était un prêtre et qu’un pareil misérable était capable de tout. Dans la rue de Vaugirard, où l’on massacra deux hommes qui étaient porteurs d’une poudre blanche, je vis un de ces infortunés au moment où il râlait encore et où les vieilles femmes tirèrent leurs sabots de leurs pieds pour l’en frapper sur la tête jusqu’à ce qu’il mourût. Il était entièrement nu et couvert de sang et de meurtrissures; on lui déchira non-seulement ses habits, mais les cheveux, les lèvres et le nez; puis vint un homme dégoûtant qui lia une corde autour des pieds du cadavre et le traîna par les rues en criant sans relâche : Voilà le choléra-morbus !

Une femme, admirablement belle, le sein découvert et les mains ensanglantées, se trouvait là elle donna un dernier coup de pied au cadavre quand il passa devant elle.En me voyant elle sourit, et me demanda de payer tribut à sa douce industrie, pour qu’elle put acheter une robe de deuil, parce que sa mère venait de mourir il y avait peu d’heures, du poison bien entendu.

Le lendemain, on apprit par les feuilles publiques que les malheureux qu’on avait si cruellement assassinés étaient tout fait innocents; et les poudres suspectes trouvées entre leurs mains, des chlorures, ou du camphre, ou quelque autre sorte de préservatif contre le choléra et que les soi-disant empoisonnés étaient morts fort naturellement de l’épidémie régnante. Le peuple d’ici qui, ainsi que le peuple de tous les pays, prompt à se passionner, est facile à se porter à de sanglants attentats, revient presque aussi promptement à la douceur et déplore avec un touchant chagrin ses méfaits, quand il entend la voix de la raison. C’est avec cette voix que les journaux réussirent dès le lendemain à adoucir et à calmer le peuple, et l’on doit signaler comme un triomphe de la presse qu’il lui a été possible d’arrêter si promptement le mal dont la police avait été cause. Je dois blâmer ici la conduite de quelques gens qui n’appartiennent pas à la classe inférieure et se laissèrent emporter par la colère au point d’accuser publiquement comme empoisonneurs les hommes du parti carliste. La passion ne doit jamais nous entraîner aussi loin et je réfléchirais longtemps avant de porter contre mes plus mortels ennemis une aussi horrible accusation. […]

Heinrich Heine, de la France, Michel Lévy frères éditeurs, 1873.

Commentaires

Les extraits de la chronique de Heinrich Heine mérite quelques commentaires, car on y retrouve des aspects traditionnels qui rattachent le choléra de 1832 aux pandémies de l’Antiquité et du Moyen-âge. Mais on y relève également un certain nombre d’éléments nouveaux caractéristiques de la France « nouvelle » et « post-révolutionnaire » du XIXème siècle.

- On remarquera la référence de l’auteur à Thucydide et l’allusion à sa description de la peste d’Athènes. Cela confirme l’importance du texte de l’historien grec comme archétype du récit d’une épidémie.

- La description de l’arrivée de l’épidémie à Paris est saisissante. Selon l’auteur, c’est l’insouciance qui domine parmi les Parisiens : on ne semble pas trop prendre au sérieux le mal et la « peur bleue » devient même un thème du carnaval de la mi-carême. Cette réaction collective peut être interprétée comme un mécanisme de défense psychologique qui, face à un danger mortel imminent, conduit parfois à préférer le déni au principe de réalité ; le carnaval étant, lui, une façon d’exorciser la peur dans le tourbillon de la fête. Y a t-il également une explication d’ordre social ? Le choléra étant vu avant son arrivée comme une « maladie de pauvres », ce serait surtout les riches qui feraient la fête parce qu’ils se sentiraient relativement à l’abri ? Ce n’est qu’une hypothèse et le texte de Heine ne permet pas de trancher.

- Comme tous les auteurs relatant une épidémie, l’auteur évoque la brutalité de l’épidémie, un mal foudroyant qui provoque stupeur, effroi et violence collective.

- Heinrich Heine accorde en effet une grande importance dans sa chronique aux phénomènes de violences populaires passées à l’histoire comme « le massacre des empoisonneurs ». Accusés de « répandre du poison dans tous les comestibles, aux marchés de légumes, chez les boulangers, chez les bouchers, chez les marchands de vins », un certain nombre de victimes innocentes sont massacrées par la foule dans les tout premiers jours du mois d’avril. Selon les sources, une dizaine de parisiens auraient été victimes de violences, parmi lesquels « six hommes furent impitoyablement massacrés ». Le thème de l’empoisonnement et le massacre des soit-disant empoisonneurs relèvent de la recherche traditionnelle et classique de boucs-émissaires. On ne peut évidemment s’empêcher de faire le lien entre les massacres des empoisonneurs de 1832 et les massacres des juifs « empoisonneurs de puits », pendant la Peste noire de 1348. Pourtant, ces massacres populaires, qu’on pourrait qualifier un peu vite de « moyenâgeux », ont également une dimension politique très moderne …

- Heine évoque à juste titre le rôle joué par les autorités de l’État dans le déclenchement des massacres. Le 2 avril 1832, le préfet de police émet une circulaire maladroite qui, en voulant rassurer la population, semble accréditer la thèse d’un complot et met le feu aux poudres. Mais l’auteur note aussi que « beaucoup furent arrachés au danger par l’intrépidité de la garde municipale ». Dans ces deux situations, l’intervention de l’autorité publique, c’est à dire de l’État, est déterminante et, finalement, le déchaînement de violences ne dure que deux jours.

- Dans la France libérale de la Monarchie de Juillet, il évoque également le rôle positif des « journaux [qui] réussirent dès le lendemain à adoucir et à calmer le peuple, et l’on doit signaler comme un triomphe de la presse qu’il lui a été possible d’arrêter si promptement le mal dont la police avait été cause ».

- Les phénomènes classiques de la rumeur populaire et du complot prennent ici une dimension politique moderne. Deux ans après la Révolution des Trois Glorieuses et l’instauration de la Monarchie de Juillet, les divisions et les passions politiques sont vives à Paris. Et il semble, si l’on suit l’auteur, que la crise provoquée par le choléra ait été exploitée politiquement par « certaines gens qui, à chaque détresse du peuple, à chaque soulèvement populaire, espèrent sinon le triomphe de leur propre cause, du moins la ruine du gouvernement actuel ».

- Dans le texte de Heinrich Heine, le peuple de Paris est, avec le choléra, le personnage principal du drame qui se joue au printemps 1832. Ce peuple, décrit comme une force agissante de l’Histoire, cette « mer d’hommes aux flots noirs, au milieu desquels écument çà et là les ouvriers en chemise comme les blanches vagues qui s’entre-choquent », c’est le peuple de 1789, des sans-culottes et des journées glorieuses de Juillet 1830 ; c’est celui du tableau de Delacroix « la liberté guidant le peuple »… Voilà qui suffit à donner à l’épidémie de choléra de 1832 une dimension résolument moderne.

L’épidémie de choléra qui traverse la France entre mars et septembre 1832 a durablement marqué la mémoire collective. D’abord par l’effroyable mortalité provoquée par la « peur bleue » : plus de 100.000 morts en France dont près de 20.000 rien qu’à Paris. Mais aussi parce que le choléra expose sous une lumière crue une société française gangrénée par la misère et les inégalités sociales et pose de façon urgente la fameuse « question sociale ».

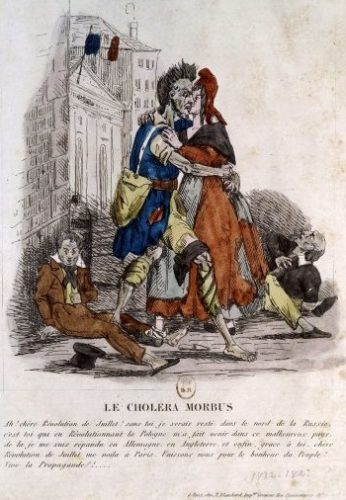

Pour une excellente analyse de l’image :

Le choléra-morbus