Les femmes furent à la fois actrices et victimes de la guerre d’Espagne.

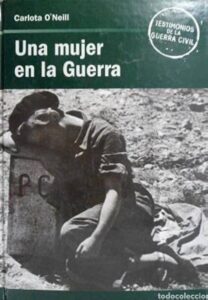

Le texte que nous présentons ici est extrait des mémoires de Carlota O’Neill publiées pour la première fois au Mexique en 1962 sous le titre « Una mujer en la guerra de España ». Journaliste et écrivaine espagnole née à Madrid en 1905, elle fut mêlée, par les hasards de la vie, à la guerre civile espagnole dès le 17 juillet 1936 et ce n’est pas le moindre intérêt de son livre de souvenirs.

Mariée au jeune capitaine d’aviation Virgilio Leret, elle formait avec celui-ci un couple très uni. Le capitaine Leret était un officier aux fortes convictions républicaines. C’était aussi un brillant ingénieur aéronautique qui, en 1936, avait dessiné un prototype de moteur d’avion à réaction. En 1936, le capitaine Leret fut affecté au commandement de la base d’hydravions de Melilla, au Maroc espagnol. Très amoureux de son épouse, il l’invita à passer des « vacances de rêve » dans cette base militaire avec leurs deux filles. Vacances qui prirent brutalement un cours tragique, le 17 juillet 1936. En effet, Melilla fut précisément le lieu où commença le soulèvement militaire contre la République (avec un jour d’avance sur le plan prévu par les généraux conspirateurs). Fidèle à la République, le capitaine Leret, à la tête de ses hommes, tenta une vaine résistance et finit par se rendre aux rebelles au bout de quelques heures pour tenter d’épargner la vie de ses soldats. Il fut fusillé le 18 juillet 1936, ce qui fait de cet officier remarquable l’une des toutes premières victimes de la guerre civile.

En tant qu’épouse d’un officier républicain qui avait osé s’opposer au « glorieux soulèvement national », Carlota O’ Neill fut séparée de ses filles et emprisonnée pendant 6 ans. C’est cette expérience douloureuse – de la prison, du deuil et de l’absence de ses filles – qu’elle relate avec talent dans « una mujer en la guerra de España ». Au-delà des précautions sur l’usage des sources historiques que sont les témoignages et les souvenirs personnels, en particulier quand ils sont écrits de nombreuses années après les faits, cet ouvrage présente un éclairage utile (et intelligent) sur l’histoire de la guerre d’Espagne.

En tant qu’épouse d’un officier républicain qui avait osé s’opposer au « glorieux soulèvement national », Carlota O’ Neill fut séparée de ses filles et emprisonnée pendant 6 ans. C’est cette expérience douloureuse – de la prison, du deuil et de l’absence de ses filles – qu’elle relate avec talent dans « una mujer en la guerra de España ». Au-delà des précautions sur l’usage des sources historiques que sont les témoignages et les souvenirs personnels, en particulier quand ils sont écrits de nombreuses années après les faits, cet ouvrage présente un éclairage utile (et intelligent) sur l’histoire de la guerre d’Espagne.

On y constate que les méthodes de guerre employées par le camp national sont en usage dès le début du conflit. L’extrait ci-dessus relate un moment qui doit se situer en novembre ou décembre 1936. Après les exactions et exécutions sommaires qui caractérisent les premiers mois, le camp franquiste tente de donner à la répression une apparence légale par la création de tribunaux de guerre permettant une justice expéditive mais encadrée. Ces tribunaux ont existé partout dans les zones contrôlées par les franquistes pendant la guerre civile et ils ont continué leur tâche bien des années après la fin du conflit, constituant ainsi une pièce essentielle du système de répression des vaincus mis en place par l’État franquiste.

Une vague de sang, plus large, plus haute et plus profonde, atteignit Melilla. De Séville, le général Queipo de Llano envoya les tribunaux, que nous connaissions tous sous le nom qu’ils leur avaient eux-mêmes donné : « TRIBUNAUX DE SANG ».

La mort adopta une forme légale ; on ne la voyait quasiment plus aux carrefours des routes. Les phalangistes ne pouvaient plus entrer dans les camps de concentration ni dans les prisons pour faucher des vies. Procureurs et juges se relayaient jour et nuit ; il y avait un va-et-vient incessant de voitures et de fourgons cellulaires qui transportait la chair des hommes et des femmes à la mort, qui les attendait dans les salles de cour martiale, entre le Christ crucifié et le drapeau jaune et rouge. Les bancs étaient toujours occupés par des êtres émaciées, jaunâtres, et dont la chair torturée allait bientôt croupir dans la terre. L’aube n’était pas réservée aux exécutions ; il fallait gagner du temps ; on tuait les douze heures du jour; les pelotons d’exécution étaient relevés, et cela sur toute la ligne géographique qu’ils contrôlaient. Lorsqu’il s’agissait de personnalités importantes, l’événement était célébré en public, et les mains des femmes phalangistes applaudissaient la chute de l’ennemi, « sans patrie et sans Dieu », selon le slogan. Par cette « justice », on donnait au crime une légalité, afin de tranquilliser les démocraties du monde.

Carlota O’Neill, Une femme dans la guerre d’Espagne, Éditions Oberón, 2003 (extrait pp. 98-99)

Traduction proposée par Gilles Legroux

Llegó a Melilla una ola de sangre más ancha, más alta y profunda. De Sevilla, el general Queipo de Llano envió los tribunales, que conocimos todos con el nombre que ellos mismos les dieron: “TRIBUNALES DE SANGRE”.

La muerte adoptó forma legal; apenas se daba por las encrucijadas de las carreteras. No podían seguir entrando los falangistas a segar vidas en campos de concentración o prisiones. Se turnaban fiscales y jueces noche y día, había constante ajetreo de automóviles y camiones celulares, transportando carne de hombres y mujeres a la muerte, que salía a recibirlos en las salas de los consejos de guerra, entre el Cristo clavado y la bandera amarilla y roja. Los banquillos siempre estaban ocupados por seres escuálidos, amarillentos, cuyas carnes torturadas iban, muy pronto, a madurar la tierra. La hora del alba no fue exclusiva para las ejecuciones; había que ganar tiempo ; se mataba las doce horas de sol; se relevaban los piquetes, y esto en toda la línea geográfica dominada por ellos. Cuando se trataba de personas de importancia, el acontecimiento se celebraba con la presencia de público, y las manos femeninas falangistas aplaudían la caída del enemigo, “sin patria y sin Dios”, según el eslogan. Con esta “justicia” daban legalidad al crimen para tranquilizar a las democracias del mundo. »

Carlota O´Neill, Una mujer en la guerra de España, ediciones Oberón, 2003. (pp. 98-99)