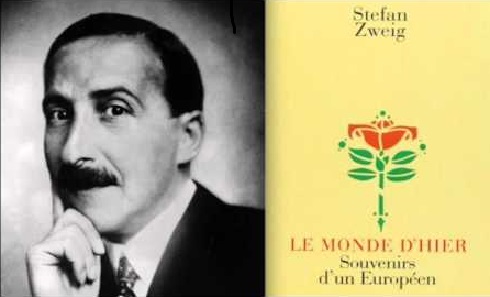

De tous les auteurs de langue allemande, l’autrichien Stefan Zweig (1881-1942) est sans doute de nos jours l’un des plus lus de par le monde, tant son oeuvre est foisonnante et brillante.

Le Monde d’hier a été rédigé par Stefan Zweig en 1941 alors que l’auteur était en exil au Brésil, et un an avant qu’il ne mît fin à ses jours. Ce sont les mémoires d’un homme désespéré par les « catastrophes » que le monde a connu depuis l’ été 1914.

Zweig a beaucoup voyagé en Europe et dans le monde au cours de sa vie ; il a rencontré maints personnages célèbres. Mais son ambition n’est « de raconter à d’autres les petites histoires de [sa] vie » mais « celui de toute une génération, notre génération singulière, chargée de destinée comme peu d’autres au cours de l’histoire ».

On peut donc lire Le Monde d’hier comme la chronique des bouleversements de l’Europe entre la fin du 19ème siècle et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, rédigé par un témoin privilégié et qui est, sans nul doute, l’un des esprits les plus fins de son temps.

À ce titre, nous avons sélectionné quelques extraits qui nous semblent pouvoir être utiles et utilisables comme documents dans nos classes. Le mieux étant évidemment de lire Le Monde d’hier dans son intégralité…

[ …] Jamais je n’ai aimé davantage notre vieille terre [l´Europe] que dans ces dernières années d’avant la première Guerre mondiale, jamais je n’ai espéré davantage l’unification de l’Europe, jamais je n’ai cru davantage en l’avenir que dans ce temps où nous pensions apercevoir une nouvelle aurore. Mais c’était déjà, en réalité, la lueur de l’incendie qui allait embraser le monde. Il est peut-être difficile de peindre à la génération actuelle, qui a été élevée dans les catastrophes, le écroulements et les crises, pour laquelle la guerre a été une possibilité permanente, attendue presque quotidiennement, l’optimisme, la confiance dans le monde qui nous animaient, nous, les jeunes, depuis début de ce siècle. Quarante années de paix avaient fortifié l’organisme économique des pays, la technique que avait accéléré le rythme de l’existence, les découvertes scientifiques avaient empli de fierté l’esprit de cette génération ; un essor commençait, qui se faisait presque également sentir dans tous les pays de notre Europe. Les villes devenaient plus belles et plus populeuses d’année en année, le Berlin de 1905 ne ressemblait plus à celui que j’avais connu en 1901, la Résidence était devenue une grande capitale cosmopolite, et le Berlin de 1910, à son tour, la dépassait de beaucoup.

Chaque fois que l’on revenait à Vienne, à Milan, à Londres, à Amsterdam, on était étonné et comblé de joie. Les rues se faisaient plus larges, plus fastueuses, les bâtiments publics plus imposants, les magasins étaient plus luxueux et aménagés avec plus de goût. On sentait en toutes choses que la richesse se répandait plus largement. Même nous, les écrivains le remarquions à nos tirages qui, en ce seul espace de dix années, avaient triplé, quintuplé, décuplé. Partout s’ouvraient de nouveaux théâtres, de nouvelles bibliothèques, de nouveaux musées. Toutes sortes de commodités, comme les salles de bains et le téléphone, naguère le privilège de cercles très étroits, pénétraient dans les milieux petits-bourgeois et, depuis que le temps de travail avait été réduit, le prolétariat s’élevait pour prendre sa part au moins aux petites joies et commodités de l’existence. Partout on allait de l’avant. Quiconque risquait gagnait à coup sûr. Qui achetait une maison, livre, un tableau, en voyait monter le prix ; plus une entreprise était audacieuse, et plus on était sûr elle serait d’un bon rapport. Une merveilleuse insouciance avait ainsi gagné le monde, car enfin, qu’est-ce qui aurait bien pu interrompre cette ascension, entraver cet essor qui tirait sans cesse de nouvelles forces de son propre élan ? Jamais l’Europe n’avait été plus puissante, plus riche, plus belle, jamais elle n’avait cru plus intimement à un avenir encore meilleur. Personne, à l’exception de quelques vieillards déjà décrépits, ne regrettait plus, comme autrefois, le “bon vieux temps”. […]

Stefan Zweig, Le monde d’hier – Souvenirs d’un européen, extrait du chap. 8, « les rayons et les ombres sur l’Europe ».

Commentaires

Stefan Zweig dresse ici un tableau idyllique de l’Europe dans les deux décennies précédant la première guerre mondiale. Rédigé par un grand bourgeois profondément nostalgique du monde d’avant 1914, il s’enthousiasme pour une « Belle Époque » dont il faudrait évidemment nuancer le tableau, car il comporte aussi quelques ombres…

Ces réserves étant faites, l’auteur nous semble décrire avec justesse une Europe dont l’économie, la société et les modes de vie se transforment rapidement, sous l’effet de la prospérité économique et de l’épanouissement de la seconde industrialisation.

« L’optimisme, la confiance dans le monde » dont parle Zweig représentent ainsi une forme d’apogée de la modernité qui disparaîtra dans les tranchées de la première Guerre mondiale.

Trackbacks / Pingbacks