Au cours de sa vie, Stefan Zweig a croisé le destin de maints personnages célèbres mais comme il l’écrit dans Le Monde d’hier , Theodor Herzl « fut le premier homme de premier plan dans l’histoire universelle » qu’il rencontra en 1901 à Vienne, alors qu’il avait à peine 20 ans.

Le Monde d’hier – Souvenirs d’un européen est bien plus qu’un livre de mémoires du grand écrivain autrichien. C’est aussi un témoignag de première main sur le destin du continent européen, de la fin du 19èem siècle aux années 30. L’ouvrage a été rédigé en exil à partir de 1934 et achevé en 1942, à la ville du suicide de Stefan Zweig.

Juif lui-même, Stefan Zweig dresse de son compatriote un portrait élogieux et considère le fondateur du sionisme comme un personnage historique majeur.

Dans cet extrait, il revient sur le contexte de la fondation du sionisme -l’antisémitisme européen-, sur le rôle personnel joué par par Theodor Herzl, ainsi que sur les réactions diverses et les obstacles nombreux auxquels le sionisme se heurta à sa naissance.

[…] Theodor Herzl avait vécu à Paris une expérience qui avait bouleversé son âme, une de ces heures qui changent toute une existence : il avait assisté en qualité de correspondant à la dégradation publique d’Alfred Dreyfus, il avait vu arracher les épaulettes à cet homme pâle, qui s’écriait: « Je suis innocent. » Et à cette seconde, il avait su jusqu’au plus profond de son cœur que Dreyfus était innocent et qu’il n’était chargé de cet abominable soupçon de trahison que parce qu’il était juif.

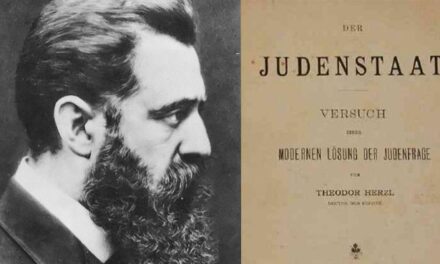

[…] Dans cette seconde de la dégradation de Dreyfus, la pensée de l’éternelle proscription de son peuple lui traversa la poitrine comme un coup de poignard. Si la séparation est inévitable, se dit-il, eh bien ! qu’elle soit radicale! Si l’humiliation renouvelée est constamment notre sort, répondons-y par la fierté. Si nous souffrons d’être sans patrie, édifions-nous une patrie nous-mêmes. C’est alors qu’il publia sa brochure, L’État juif, dans laquelle il proclamait que toute assimilation, tout espoir de tolérance totale, était impossible pour le peuple juif. Il devait fonder sa nouvelle, sa propre patrie dans son ancienne patrie, la Palestine.

J’étais encore au lycée quand parut cette brochure succincte, qui avait la force de pénétration d’un coin d’acier, mais je me souviens bien de l’ahurissement général et du dépit de la bourgeoisie juive de Vienne. Quelle mouche, disait-on avec hargne dans ces milieux, a donc piqué cet écrivain d’habitude si spirituel et si intelligent, si cultivé ? Quelles sottises commet-il et se met-il à écrire ? Pourquoi irions-nous en Palestine? Notre langue, c’est l’allemand et non pas l’hébreu, notre patrie, la belle Autriche. Notre situation, sous le bon empereur François-Joseph, n’est-elle pas excellente? N’avons-nous pas des conditions de vie convenables et une position sociale assurée ? Ne jouissons-nous pas des mêmes droits civiques que les autres sujets de la monarchie, ne sommes-nous pas des citoyens fidèles et solidement établis dans cette Vienne bien-aimée ? Et ne vivons nous pas une époque de progrès, qui éliminera en quelques décennies tous les préjugés confessionnels ? Pourquoi lui, qui parle en Juif et veut servir le judaïsme, fournit-il des armes à nos pires ennemis et cherche-t-il à nous séparer, alors que chaque jour nous rattache plus étroitement et plus intimement au monde allemand ? Les rabbins s’échauffaient dans leurs chaires, le directeur de la Neue Freie Presse défendit de mentionner même le mot de sionisme dans son journal « progressiste ». Le Thersite de la littérature viennoise, le maître de la raillerie empoisonnée, Karl Kraus, écrivit une brochure, Une couronne pour Sion, et quand Théodore Herzl paraissait au théâtre, on murmurait dans tous les rangs, sur le ton de la moquerie : « Sa Majesté a fait son entrée ! ».

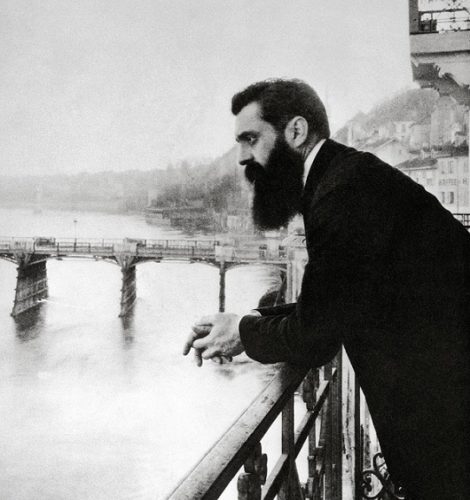

Tout d’abord, Herzl put se sentir incompris ; Vienne, où il se croyait le plus en sûreté du fait de la popularité dont il jouissait depuis des années, l’abandonnait et se moquait de lui. Mais la réponse vint d’ailleurs, comme un coup de tonnerre, si subite, avec une telle énergie et une telle exaltation qu’il fut presque effrayé d’avoir suscité dans le monde, avec ses quelques douzaines de pages, un mouvement aussi puissant et qui le débordait largement. Elle ne lui vint pas, il est vrai, des Juifs de l’Ouest, de ces bourgeois qui menaient une existence confortable et avaient d’excellentes situations, mais des masses formidables de l’Est, du prolétariat des ghettos galiciens, polonais et russes. Sans qu’il s’en doutât, Herzl, avec sa brochure, avait fait flamboyer ce noyau du judaïsme qui couvait sous la cendre de l’étranger, le rêve messianique millénaire, confirmé par les livres saints, d’un retour en Terre promise – cette espérance et certitude religieuse en même temps qui seule donnait encore un sens à la vie de ces millions d’êtres foulés aux pieds et asservis. À chaque fois qu’un homme -prophète ou imposteur- avait touché cette corde durant les deux mille ans de la dispersion, toute l’âme du peuple s’était mise à vibrer, mais jamais avec une telle puissance, un tel retentissement. En écrivant quelques douzaines de pages, un homme seul avait formé une unité d’une masse disséminée et déchirée. Ce premier moment, tant que son idée avait encore les formes indistinctes d’un songe, devait être le plus heureux de la brève existence de Herzl. Dès qu’il commença à fixer les objectifs dans l’espace réel, à nouer les forces, il dut reconnaître combien son peuple était devenu disparate dans la diversité des nations et des destinées : ici les Juifs religieux, là les libres-penseurs, ici les Juifs socialistes, là les capitalistes, s’enflammant les uns contre les autres dans toutes les langues, et tous aussi peu disposés à se soumettre à une seule et même autorité. En cette année 1901, quand je le vis pour la première fois, il était en plein combat, et peut-être luttait-il aussi contre lui-même. Il ne croyait pas encore assez au succès pour renoncer à la situation qui les faisait vivre, lui et sa famille. Il devait encore se partager entre son service mesquin de journaliste et la mission qui était sa vraie vie. […]

Stefan Zweig, Le monde d’hier – Souvenirs d’un européen, extrait du chap.4, ‘Universitas vitae », 1943, pour la première édition