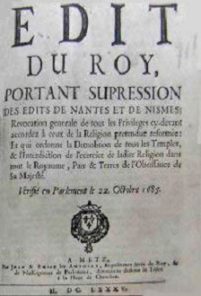

Avec la Révocation de l’Édit de Nantes par l’Édit de Fontainebleau (1685), Louis XIV tente de convertir de force les protestants du royaume.

La révocation de l’Édit de Nantes

Dans la deuxième moitié du XVIIe s., la Gazette de France était un périodique qui, suite à une décision royale, possédait le monopole de l’information politique. Il prit d’ailleurs le sous-titre d’« Organe officiel du Gouvernement royal ». Voici l’article par lequel il rendit compte de la révocation de l’Édit de Nantes. Orthographe d’époque.

« De Paris, le 27 octobre 1685,

Le 22 de ce mois, on publia icy un Édit du Roy […] par lequel Sa Majesté a révoqué l’Édit de Nantes de l’an 1598, l’Édit de Nismes de l’an 1629, et tous les autres Édits et Déclarations donnez en faveur de ceux de la Religion Prétendue Réformée. Sa Majesté défend par cet Édit, de faire aucun exercice public de la mesme religion dans son royaume, et ordonne que tous les templesLieux de culte protestant. seront incessamment démolis. Défenses sont faites à tous ceux de la Religion Prétendue Réformée, de s’assembler en aucun lieu ou maison particulière pour en faire l’exercice et à tous les seigneurs d’en faire l’exercice dans leurs maisons et dans leurs fiefs. Sa Majesté enjoint à tous les Ministres (pasteurs de communautés protestantes) de sortir du royaume dans quinze jours : et leur défend de faire cependant, aucun presche, ou exhortation, ni aucune fonction de ministèreDe n’apporter aucun service à leur communauté. sous peine des galères […]

Sa Majesté défend toutes les écoles particulières pour les enfants de ceux de la Religion Prétendue Réformée. Ceux qui naistront seront désormais baptisez par les curez des Paroisses, et élevez dans la Religion Catholique. Ceux de la Religion Prétendue Réformée qui sont sortis du Royaume avant la publication de cet Édit, pourront y revenir dans quatre mois : à faute de quoi leurs biens seront confisquez suivant la Déclaration du 20 Aoust dernier. Par le mesme Edit, le Roy fait de nouvelles défenses à tous ses sujets de la Religion Prétendue Réformée qui sont dans le royaume d’en sortir sous peine de galères pour les hommes, et de confiscation de corps et de biens pour les femmes […] Ceux de la Religion Prétendue Réformée pourront demeurer dans le Royaume, y continuer leur commerce, et y jouïr de leurs biens sans y estre troublez sous prétexte de leur Religion. »

(idem, version plus courte et modernisée)

«Sa Majesté a révoqué l’Édit de Nantes de l’an 1598. Sa Majesté défend de faire aucun exercice public de la Religion Prétendue Réformée et ordonne que tous les temples seront démolis […] Sa Majesté enjoint à tous les [pasteurs protestants] de sortir du royaume dans quinze jours et leur défend de faire aucun prêche ni aucune fonction de ministère sous peine de galères […]

Sa Majesté interdit toutes les écoles particulières pour les enfants de ceux de la R.P.R. [Religion prétendument réformée] Ceux qui naîtront seront désormais baptisés par les curés des paroisses et élevés dans la religion catholique […] Par le même édit, le roi fait défenses à tous ses sujets de la R.P.R. qui sont dans le royaume d’en sortir sous peine de galères pour les hommes et de confiscation de corps et de biens pour les femmes.»

Relation de la révocation de l’Édit de Nantes par La Gazette de France, octobre 1685.

Les critiques du duc de Saint-Simon

« La révocation de l’édit de Nantes sans le moindre prétexte et sans aucun besoin et les diverses proscriptions plutôt que déclarations qui la suivirent furent les fruits de ce complot affreux qui dépeupla un quart du royaume, qui ruina son commerce, qui l’affaiblit dans toutes ses parties, qui le mit si longtemps au pillage public et avoué des dragons, qui autorisa les tourments et les supplices dans lesquels ils firent réellement mourir tant d’innocents de tout sexe par milliers, qui ruina un peuple si nombreux, qui déchira un monde de familles, qui arma les parents contre les parents pour avoir leur bien et les laisser mourir de faim ; qui fit passer nos manufactures aux étrangers, fit fleurir et regorger leurs États aux dépens du nôtre et leur fit bâtir de nouvelles villes, qui leur donna le spectacle d’un si prodigieux peuple proscrit, nu, fugitif, errant sans crime, cherchant asile loin de sa patrie ; qui mit nobles, riches, vieillards, gens souvent très estimés pour leur piété, leur savoir, leur vertu, des gens aisés, faibles, délicats, à la rame, et sous le nerf très effectif du comité pour cause unique de religion ; enfin, qui, pour comble de toutes horreurs, remplit toutes les provinces du royaume de parjures et de sacrilèges, où tout retentissait des hurlements de ces infortunées victimes de l’erreur, pendant que tant d’autres sacrifiaient leur conscience à leurs biens et à leur repos, et achetaient l’un et l’autre par des abjurations simulées d’où sans intervalle on les traînait à adorer ce qu’ils ne croyaient point et à recevoir réellement le divin corps du Saint des saints, tandis qu’ils demeuraient persuadés qu’ils ne mangeaient que du pain qu’ils devaient encore abhorrer. Telle fut l’abomination générale enfantée par la flatterie et la cruauté. De la torture à l’abjuration, et de celle-ci à la communion, il n’y avait pas souvent vingt-quatre heures de distance, et leurs bourreaux étaient leurs conducteurs et leurs témoins.

Le roi recevait de tous les côtés des nouvelles et des détails de ces persécutions et de toutes ces conversions. C’était par milliers qu’on comptait ceux qui avaient abjuré et communié : deux mille dans un lieu, six mille dans un autre, tout à la fois, et dans un instant. Le roi s’applaudissait de sa puissance et de sa piété. Il se croyait au temps de la prédication des apôtres, et il s’en attribuait tout l’honneur. Les évêques lui écrivaient des panégyriques ; les jésuites en faisaient retentir les chaires et les missions. Toute la France était remplie d’horreur et de confusion, et jamais tant de triomphes et de joie, jamais tant de profusion de louanges. Le monarque ne doutait pas de la sincérité de cette foule de conversions ; les convertisseurs avaient grand soin de l’en persuader et de le béatifier par avance. Il avalait ce poison à longs traits. Il ne s’était jamais cru si grand devant les hommes, ni si avancé devant Dieu dans la réparation de ses péchés et du scandale de sa vie. Il n’entendait que des éloges, tandis que les bons et les vrais catholiques et les saints évêques gémissaient de tout leur cour de voir les orthodoxes imiter, contre les erreurs et les hérétiques, ce que les tyrans hérétiques et païens avaient fait contre la vérité, contre les confesseurs et contre les martyrs. Ils ne se pouvaient surtout consoler de cette immensité de parjures et de sacrilèges. Ils pleuraient amèrement l’odieux durable et irrémédiable que de détestables moyens répandaient sur la véritable religion, tandis que nos voisins exultaient de nous voir ainsi nous affaiblir et nous détruire nous-mêmes, profitaient de notre folie, et bâtissaient des desseins sur la haine que nous attirions de toutes les puissances protestantes. »

Mémoires de Saint-Simon , in RICHARDT (Aimé), Le soleil du Grand siècle, Paris, Tallandier, 2000, p. 213-214.

Les dragonnades

Samuel de Péchels de Montauban témoigne :

«Le 20 août 1685 les troupes entrèrent dans Montauban et furent logées par groupe chez les habitants protestants. La volonté de faire le mal était si grande que tous, officiers et soldats, par la permission expresse des autorités, rivalisèrent de violences et de désordres. Tous les habitants de la religion, sans distinction d’âge, ni de sexe, eurent tellement des menaces, des coups et du pillage de leurs biens, que la ville fut aussi maltraitée que si elle eût été une ville rebelle prise d’assaut. Ma maison fut remplie de soldats et de chevaux d’officiers. Ces hommes s’emparèrent de toutes les chambres avec si peu de réserve que je ne pus même pas en garder une seule pour ma famille. Il me fut également impossible de faire entendre à ces misérables que je leur offrais sans résistance tout ce que je possédais. Ils enfoncèrent toutes les portes, brisèrent les coffres et les armoires, préférant saccager mon bien de cette façon brutale que d’accepter les clés que ma femme et moi leur tendions. Ils convertirent en écurie mes granges pleines de blé et de farine qu’ils firent fouler aux pieds de leurs chevaux avec beaucoup de barbarie ; ils en firent autant du pain destiné à la nourriture de mes petits enfants, sans qu’il nous fut possible d’arrêter leur fureur. Je fus mis à la porte avec ma femme qui était sur le point d’accoucher et quatre petits enfants, et nous n’eûmes le droit de rien emporter sauf le berceau et quelques langes pour l’enfant qui allait naître.»

Cité par Jean Delumeau et Yves Lequin (dir), Les Malheurs des Temps, histoire des fléaux et des calamités en France, Larousse, 1987.

Un huguenot français et la Révocation de l’Édit de Nantes

Dans ses Mémoires, Isaac Dumont de Bostaquet raconte comment il n’a pu se résoudre à signer définitivement sa conversion au catholicisme, malgré les pressions des gentilshommes de son entourage et les violences subies par sa famille au temps des dragonnades. Il choisit finalement de se réfugier aux Pays-Bas, où il se mit au service de Guillaume d’Orange dans les campagnes que celui-ci mena contre Jacques II en Angleterre et en Irlande.

« En effet je ne me pressai point, et ne le fis qu’après une forte réitération de M. d’Imbleville qui avoit été rendre compte à M. de Beuvron du sermon qu’il m’avoit fait. Il l’avoit chargé de me presser de le venir joindre à Dieppe où les troupes étaient prêtes à entrer, leurs exhortations étant inutiles. Je crus que je ne pouvois refuser cette preuve de mon respect à un homme à qui j’avois eu toute ma vie beaucoup d’obligation, et dont je devois attendre de la protection. Je m’y rendis donc avec mon fils, et M. de l’Estang voulut être de la partie. J’en fus reçu avec toutes les marques de tendresse et de considération possibles : il me pria de lui accorder d’amitié ce que je serois contraint de faire par force ; qu’il m’auroit une obligation extrême de lui éviter le chagrin de me contraindre d’obéir aux volontés du roi qui se faisoit un point capital de réunir tous ses sujets dans une même religion, et qu’il sauroit très mauvais gré à sa noblesse de résister seule à sa volonté, lorsque tous les peuples lui obéissoient avec tant de facilité. M. de Beuvron me pressa par toutes sortes de raison à obéir. Il me flatta, par les avantages que je pourrois obtenir du roi, qu’étant chef d’une grande famille et parent de toutes celles du pays de Caux, du moins à la plupart, je donnerois un exemple que chacun se feroit un plaisir d’imiter et qui me seroit avantageux du côté du ciel et de la terre ; que la religion que l’on nous vouloit faire embrasser étoit bonne, et qu’il l’avoit examinée dans ces deniers temps, ce qu’il n’avoit pas fait par le passé, s’en étant toujours rapporté à ses conducteurs.

Je lui rendis très humbles grâces des marques qu’il me donnoit de l’honneur de sa bienveillance, que je les recevois avec beaucoup de respect et de reconnaissance, et que j’étois au désespoir de trouver quelque chose où je fusse contraint de m’opposer à ses sentiments et de lui refuser des preuves de la forte considération que j’avois pour lui ; mais que j’étois si convaincu de la pureté de ma religion, et du peu de pureté de la sienne que j’avois étudiée depuis que j’avois l’âge de connaissance, et que j’aurois embrassée avec joie si j’y avois trouvé la sûreté de mon âme, les honneurs du monde y étant joints où mon coeur n’avoit jamais été insensible, étant né gentilhomme et ayant toujours vu l’obstacle que nous faisoit notre religion pour y parvenir : et qu’ainsi ne pouvant faire en conscience ce qu’il exigeoit de moi, je le priois de ne me point presser là-dessus davantage. Alors, ayant pris congé de lui, je le quittai peu content de mon refus et m’assurant que ce seroit avec regret qu’il se verroit contraint de m’envoyer des troupes, et qu’il me prioit d’y réfléchir encore sérieusement. »

Extraits des Mémoires d’Isaac Dumont de Bostaquet, gentilhomme normand, sur les temps qui ont précédé et suivi la Révocation de l’Édit de Nantes. Paris, Mercure de France, 1968-2002, p. 127–129.

Un pasteur en exil

«Entre tous les biens dont on a sujet à pleurer la perte, la liberté est des principaux (…).Le bonheur que l’Angleterre vient d’obtenir en voyant rompre les fers qu’on lui mettait sur les bras [la Révolution de 1688 qui chasse Jacques II] doit faire renaître dans l’âme de tous les bons Français l’amour pour la patrie et les désirs pour le retour de la liberté (…). La France, le plus beau pays de l’Europe, se voit assujettie à une domination cruelle et à une puissance sans bornes. Aujourd’hui toute liberté est perdue jusqu’à celle de parler et de se plaindre. Je regarde avec compassion la cruelle tempête dont ma patrie est menacée, je pleure Ici désolation de ses villes et la mort de ses enfants.»

In JURIEU (P.), Les soupirs de la France esclave, Amsterdam, 1689.