Stefan Zweig n’a jamais été combattant mais il a été témoin des deux guerres mondiales qui ont déchiré l’Europe. Il y a puisé une certaine désespérance et un profond pacifisme. La guerre a été aussi une source d’inspiration littéraire et de réflexion, dont l’extrait présenté est un témoignage parmi d’autres.

Il est issu d’un texte daté de 1941, Les pêcheurs du bord de Seine, dans lequel Stefan Zweig relate une anecdote de parisiens pêchant tranquillement dans la Seine, un certain 21 janvier 1793, alors que non loin de là, on est en train de guillotiner le roi de France déchu. C’est le point de départ d’une réflexion sur notre capacité à la « compassion pour suivre à cœur jour après jour, heure après heure, tous ces événements [guerriers] qui se précipitent? »

Rédigé au début de la Seconde Guerre mondiale, ce texte est le fruit de l’introspection et de l’observation de ses contemporains par son auteur, et comme souvent avec Zweig, il incite en retour le lecteur à l’introspection et à la réflexion.

On pourra lire en contrepoint le texte de Clausewitz sur la dimension émotive de la guerre.

[…]

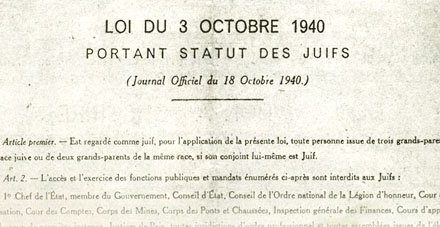

Nous vivons dans un temps tout au moins aussi dramatique que celui de la Révolution française ou de la Réforme. Pour nous aussi, chaque semaine et chaque jour sont remplis d’événements historiques, des empires séculaires s’écroulent, le plus grand des combats qui aient jamais été menés au nom de la liberté humaine est en cours. Chaque jour et chaque heure apportent de nouvelles tensions, et les jeunes, dans les futures générations, nous envieront très fort d’avoir été les témoins et les acteurs cet immense bouleversement mondial.

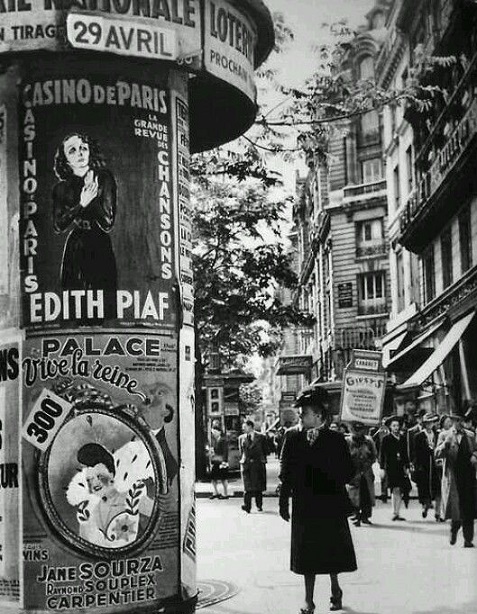

Mais nous, qui en sommes contemporains, avons-nous vraiment un intérêt plein et entier pour les événements qui se déroulent? Ou plutôt, disposons-nous d’assez de compassion pour suivre à cœur jour après jour, heure après heure, tous ces événements qui se précipitent? Si nous nous posons la question avec honnêteté, nous devons constater que nous ne sommes pas capables d’être sous une telle tension en permanence et que nous ne portons que de temps à autre notre regard accablé et désespéré sur les événements. Sur les millions d’hommes d’une même génération, la plupart n’ont jamais vécu l’histoire mais seulement leur propre vie. Observons-nous, nous devrons bien reconnaître qu’en cette année 1940, où chaque heure fait naître des horreurs inimaginables, où des bateaux sombrent, où des bombes tuent des enfants sans défense, où les hommes sont traqués par milliers, où des empires s’écoulent, et où chacun des droits et principes de la morale humaine est bafoué, les théâtres, les lieux de divertissement, les plages et les rues pourtant tout aussi remplis d’hommes affairés ou inoccupés qu’en un temps de paix pour ainsi dire “non historique”, et ceci non seulement dans les pays neutres mais même dans ceux qui sont en guerre. Au beau milieu d’événements extraordinaires, la routine quotidienne continue avec insouciance, […]

Cette constatation semble a priori devoir nous faire honte à tous. Elle semble dénier à la plupart de hommes la capacité de d’intéresser réellement à leur époque, et d’en ressentir l’horreur et les souffrances au plus profond de leur âme. Mais une telle serait injuste. L’immense majorité des gens a la plus sincère intention de suivre chacun de ces événements extraordinaires avec une forte émotion ; elle est animée par la volonté, et même le souhait de se laisser bouleverser. Mais en même temps, nous sommes tous soumis à une loi supérieure de la nature qui, dans la sagesse de son organisation générale, impose une limite à nos facultés d’empathie. […]

Stefan Zweig, les pêcheurs du bord de seine, 1941, extraits